2. константой диссоциации - Кдис.

I. Степень диссоциации ( ) – это отношение числа молекул, распавшихся

на ионы к общему числу молекул электролита.

Факторы, влияющие на степень диссоциации:

1.Природа растворенного вещества, тип связи (чем полярнее связь, тем легче идет диссоциация).

2.Природа растворителя (чем больше величина диэлектрической проницаемо-

сти ε, тем легче идет диссоциация).

3. Концентрация (при разбавлении увеличивается; |

= |

К |

|

|

дис |

). |

|||

с |

||||

|

|

|

4. Температура (с увеличением температуры растет до определенной вели-

чины, затем уменьшается).

5. Влияние одноименного иона (вводимый в систему одноименный ион подав-

ляет диссоциацию слабого электролита).

По величине степени диссоциации электролиты делятся на:

1. Сильные, у которых α > 30% : соли, некоторые кислоты - HClO4, H2SO4, HNO3, HI, HBr, HCl, гидроксиды щелочных металлов, гидроксиды щелочно-

зельных металлов: кальция, стронция и бария.

2.Средние, у которых 30% < <5% : H3PO4.

3.Слабые, у которых <5% : H2O, HCN, NH4OH.

II. Константа диссоциации (Кдис) – это константа равновесия процесса диссо-

циации.

Рассмотрим равновесие в растворе слабого электролита.

KA K+ + A-

41

Пусть концентрация слабого электролита в растворе С моль/л, - степень дис-

социации. Тогда концентрация недиссоциированных молекул [KA]= с(1- ), а

концентрация каждого из ионов [K+]=[ A-]= с . Выражение для константы дис-

социации имеет вид:

Это уравнение представляет собой закон разбавления Оствальда. Оно позволяет определять степень диссоциации при разных концентрациях элек-

тролита, если известна его константа диссоциации; а также константу диссоци-

ации электролита, если известна его степень диссоциации при какой-либо кон-

центрации.

Для растворов, в которых диссоциация электролита очень мала, <<1,

уравнение примет следующий вид:

Кдис 2·с или

=

К дис с

.

Таким образом, степень диссоциации возрастает при разбавлении раствора.

Факторы, влияющие на константу диссоциации

1.Константа диссоциации зависит от природы растворенного вещества;

2.Константа диссоциации зависит от природы растворителя;

3. Константа диссоциации зависит от температуры;

4.Константа диссоциации не зависит от концентрации;

5.Константа диссоциации не зависит от наличия одноименного иона.

Ионные реакции в растворах электролитов

Обменные реакции в растворах электролитов идут до конца в трёх случаях:

1)когда образуется осадок;

2)когда образуется газообразное вещество;

3)когда образуется слабый электролит.

42

Ионные уравнения реакции показывают, между какими ионами про-

изошла реакция.

а) ВаСl2 + К2СО3 = ВаСО3↓ + 2КСl Ва2+ + СО32- = ВаСО3↓

б) BaCO3 + 2НСl = CO2 + H2O + BaCl2

BaCO3 + 2H+ = CO2 + H2O + Ba2+ в) NaOH + НСl = NaCl + Н2О

OH- + Н+ = H2O

Алгоритм составления ионных уравнений:

1. Записывается молекулярное уравнение реакции:

FeCl3 + 3NaOH→ Fe(OH)3↓+ 3NaCl

2. Записывается полное ионное уравнение: сильные электролиты представля-

ются в виде ионов, а труднорастворимые, газообразные вещества, слабые элек-

тролиты в виде молекул:

Fe3++3Cl- +3Na++3OH- → Fe(OН)3↓ + 3Na+ + 3C1-

3. Из полного ионного уравнения исключаются те ионы, которые повторяются в обеих частях, при этом получается сокращенное ионное уравнение:

Fe3+ + ЗОН- → Fe(OH)3

1.4.6. Электролитическая диссоциация воды

Водородный показатель

Вода – слабый электролит, из 226 молекул диссоциирует одна. Диссо-

циацию молекулы воды можно выразить уравнением:

2H2O <=> H3O+ + OH¯,

где H3O+ - ион гидроксония.

Упрощенно диссоциацию воды можно представить Н2О<=> Н+ + ОН-

Таким образом, молекула Н2О источник двух ионов Н+ и ОН¯, несущих проти-

воположные свойства (кислотные и основные), т.е. Н2О - амфолит.

43

Количественно процесс диссоциации воды характеризуется константой равновесия (диссоциации):

Кдис= [H+] [OH-] / [H2О] = 1,8 ∙ 10-16 (при 22◦С)

Так как вода диссоциированна слабо, концентрацию воды [H2О] можно счи-

тать постоянной: С = m / M ∙ V

[H2O] = 1000г / 18г/моль ∙ 1л = 55.56 моль/л

[H+] [OH-] = Кдис∙[H2О] = Kw ; Kw – ионное произведение воды

[H+] [OH-] = 1.8 ∙ 10-16 ∙ 55.56 = 10-14 (при 22◦С) ; Kw =10-14

Ионное произведение воды зависит от температуры. При увеличении температуры значение ионного произведения воды возрастает (например, при

100 С оно достигает величины 5.5·10-13). [H+] = [OH-] = √10-14 = 10-7 моль/л

Понятие среды: в химическом аспекте понятие среды означает концентрацию

вней ионов водорода. Среда бывает кислой, нейтральной или щелочной.

1)[H+] = [OH-] = 10-7 – нейтральная среда

2)[H+] > [OH-] > 10-7 – кислая среда

3)[H+] < [OH-] < 10-7 – щелочная среда

Для удобства расчетов было введено понятие водородного показателя (рН).

Водородный показатель рН – это отрицательный десятичный логарифм кон-

центрации ионов водорода:

pH = – ℓg[H+] , отсюда [H+] = 10-pH pOH = - ℓg[OH-], отсюда [OH-] = 10-pOH

pOH – гидроксильный показатель.

pH + pOH = 14

Исходя из вышесказанного, для количественной характеристики среды можно использовать следующие величины:

а) концентрацию ионов водорода СН+ или [Н+]; б) водородный показатель, рН.

44

концентрация ионов |

|

|

Водородный |

|

|

[Н+], моль/л |

|

|

среда |

показатель |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10-7 |

|

|

нейтральная |

7 |

|

|

|

|

|

|

|

> 10-7 (10-6, 10-5) |

|

|

кислая |

< 7 |

|

|

|

|

|

|

|

< 10-7 (10-8, 10-9) |

|

|

щелочная |

> 7 |

|

|

|

|

|

||

Расчеты рН сильных и слабых кислот и оснований |

|||||

Рассмотрим 4 возможных случая: |

|

|

|||

1. Сильная кислота – НCl, HNO3, H2SO4, HClO4 |

и др. |

||||

HАn <=> H+ + An- |

диссоциация идет практически нацело. |

||||

[H+] = C кислоты |

|

|

|

|

|

рН = - ℓg[H+] = - ℓg C кислоты |

|

|

|||

Пример 1: Рассчитать рН раствора HNO3, молярная концентрация которой |

|||||

С(HNO3) = 0.02 моль/л. |

|

|

|

|

|

Решение: рН = -lg 0,02 |

= - lg 2 ∙ 10-2= - (lg 2+lg 10-2) = -[0,3+(-2)]=1.7 |

||||

2. Слабая кислота – H2S, HCN, H2CO3, HNO2, H2SO3 и др. |

|||||

HАn <=> H+ + An- |

диссоциация идет слабо, меньше 5%. |

||||

[H+] ≠ С кислоты

[H+] = √Kдис ∙ C; это уравнение логарифмируют, меняют знаки и получают: pH = 1/2 pKа – 1/2 ℓg C кислоты

pKа - силовой показатель кислоты; pKа = - ℓg Kдис к-ты

Пример 2: Рассчитайте рН раствора цианистоводородной кислоты, молярная концентрация которой 0,1 моль/л, Ка HCN = 4.9∙10-10

Решение: рН = 1/2 рКа - 1/2 lg СHCN = 1/2 ∙ 9.31 - 1/2 1g l ∙ 10-1 =5.16; pKа (HCN) = - lg (4.9∙10-10) = 9.31

3. Сильное основание (щелочи) LiOH, NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2

MeOH <=> Me+ + OH- диссоциация идет полностью.

45

[ОН-] = C основания

pOH- = - ℓg[OH-] = -ℓg C основания

рН = 14 – pOH- = 14 + ℓg C основания

Пример 3: Рассчитайте рН раствора КОН, молярная концентрация которого 3 ∙10-3 моль/л.

Решение: pOH = -lg (3 ∙10-3) = 2.56; рН = 14 – 2,56 = 11. 44

4. Слабое основание: |

NH4OH |

MeOH <=> Me+ + OH- |

диссоциация идет не полностью, меньше 5% |

[OH-] ≠ С основания |

|

[OH-] = √ Kдис ∙ C |

|

pH = 14 – 1/2 рКв + 1/2 ℓg Cоснования

pKв – силовой показатель основания; pKв= -ℓg Kдис осн

Пример 4: Рассчитать рН раствора гидроксида аммония, молярная концентрация раствора 0.002 моль/л, Кв NH4OH = 1.79 10-5

Решение: рН = 14 - 1/2 lg (l.79 ∙10-5) + 1/2 lg 0.002 = 10.27

Качественно кислотность среды определяется с помощью индикаторов – веществ, которые меняют свою окраску в зависимости от характера среды. Бо-

лее точно измерение pH среды проводят с помощью приборов pH –метров.

1.4.7. Кислотно-основное равновесие в биосистемах

Буферные растворы

Минеральный состав почв, органические вещества почвы создают раз-

личную реакцию почвенного раствора. В природных условиях реакции почвен-

ного раствора колеблется от рН 3-3.5 (в сфагновых торфах) до рН 9-10 (в со-

лонцовых почвах), но чаще всего она не выходит за пределы рН 4-8.

Реакции почвенного раствора оказывают большое влияние на развитие растений и микроорганизмов, на скорость, направленность происходящих в почве химических и биохимических процессов. Кислые почвы занимают в

46

нашей стране значительные площади. Многие сельскохозяйственные культуры отрицательно относятся к повышенной кислотности. Древесные растения мо-

гут активно изменять в нужном для себя направлении реакцию почвенного рас-

твора. Такие, как береза, ольха, уменьшают кислотность почвы на 0.5 - 1 еди-

ниц рН. Дуб, ель обыкновенная и сибирская увеличивают кислотность почвы на 0.4 - 1.98 единиц рН. Реакцию почвенного раствора могут изменять и вно-

симые удобрения.

Способность некоторых растворов сохранять постоянное значение рН при добавлении небольших количеств кислот и щелочей называют буферным действием.

Буферные растворы – это растворы, рН которых практически не изме-

няются при разбавлении, концентрировании, а так же при добавлении неболь-

ших количеств сильных кислот и щелочей.

Примеры буферных растворов:

1.Растворы, содержащие слабую кислоту и её соль, образованную сильным основанием.

СН3СООН + СН3СООNa – ацетатный буфер

2.Растворы, содержащие слабое основание и его соль образованную силь-

ной кислотой.

NH4OH + NH4Cl – аммиачный буфер

3.Растворы, содержащие смесь кислых солей

NaH2PO4 + Na2HPO4 – фосфатный буфер.

NaHCO3 + Na2CO3 – карбонатный буфер.

Врасчетах рН менее замещенная соль играет роль кислоты.

рН буферных растворов

I. Рассчитаем рН буферного раствора на примере ацетатного буфера:

СН3СООН + СН3СООNa

СН3СООН <=> CH3COO- + H+

47

Kдис = [CH3COO-] ∙ [H+] / [CH3COOH] [H+] = Kдис ∙ [CH3COOH] / [CH3COO-] [CH3COOH] = C кислоты

[CH3COO-] = C соли

-lg[H+] = - lg Kдис – lg C кислоты/С соли

рН = рКа – lg C кислоты/С соли

Если соль и кислота взяты в разных объемах, то формула имеет следую-

щий вид:

рН = рКа – lg (C кислоты ∙ V кислоты) / (Cсоли ∙ V соли)

С - молярная концентрация, моль/л.

рКа – силовой показатель кислоты

II. Для аммиачного буфера:

рН = 14 – рКв + lg (C основания ∙ V основания) / (C соли ∙ V соли)

рКв – силовой показатель основания.

Наиболее часто применяют буферные растворы с концентрацией компонентов

0.1 моль/л.

Механизм буферного действия

Буферное действие этих растворов объясняется их способностью связывать как ионы Н+, так и ОН-.

Рассмотрим механизм буферного действия на примере ацетатного буфера:

a)Добавляем кислоту:

СН3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl CH3COO- + Na+ + H+ + Cl- → CH3COOH + Na+ + Cl-

CH3COO- + H+ → CH3COOH

Добавили сильную кислоту, получилась слабая кислота, рН практически не изменится.

в) Добавляем щелочь:

СH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

CH3COOH + Na+ + OH- → CH3COO- + Na+ + H2O

48

CH3COOH + OH-→ CH3COO- + H2O

Добавили сильную щелочь, получился слабый электролит – вода, рН не изме-

нится. Таким образом, способность буферного раствора поддерживать практи-

чески постоянной величину рН основана на том, что один компонент раствора связывает ионы [Н+], а другой [OH-]

Разбавление буферного раствора или его концентрирование путём вы-

паривания не влияет на pH, т.к. при этом меняется концентрация компонентов буфера, но их отношение остается неизменным.

Буферная ёмкость

Способность буферных растворов сохранять постоянство pH небезгра-

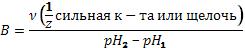

нична. Предел, в котором проявляется буферное действие называется буферной ёмкостью (B). Она определяется количеством эквивалентов сильной кислоты или щелочи, которое надо добавить к 1 литру буферного раствора, чтобы его pH изменился на 1.

;

где pH1 исходное значение pH буферного раствора, pH2 значение после добавления щелочи или кислоты.

Буферная ёмкость тем выше, чем больше концентрация компонентов бу-

ферного раствора. Наибольшей буферной емкостью обладают растворы с оди-

наковой концентрацией компонентов. В таких растворах всегда  или

или

. Разбавление буферного раствора не влияет на его pH, но сильно ска-

. Разбавление буферного раствора не влияет на его pH, но сильно ска-

зывается на его буферной ёмкости, она уменьшается.

1.4.8. Контрольные задания 61-70

Заполните графы таблицы

49

|

|

|

|

Молярная |

|

|

|

|

|

|

Молярная кон- |

Степень дис- |

концентрация |

|

|

|

|

Вариант |

Вещество |

центрация С(Х), |

социации α % |

эквивалента |

рН |

СОН |

- |

рОН |

|

||||||||

|

|

моль/л |

|

С(1/ZХ), |

|

|

|

|

|

|

|

|

моль/л |

|

|

|

|

61 |

НСlO |

0.01 |

* |

|

|

* |

|

|

62 |

HCN |

0.005 |

|

|

|

|

|

|

63 |

NaOH |

|

|

|

12 |

|

|

|

64 |

Mg(OH)2 |

* |

|

|

11 |

|

|

|

65 |

HCN |

2. 5 10-1 |

|

|

* |

* |

|

* |

66 |

НВг |

0.05 |

* |

|

* |

|

|

* |

67 |

HCN |

0.03 |

0.02 |

|

|

|

|

|

68 |

HNO3 |

|

* |

* |

2 |

|

|

|

69 |

CH3COOH |

10-3 |

|

* |

|

* |

|

|

70 |

H2SO3 |

0.06 |

* |

|

|

|

|

* |

Примечание: задания, помеченные "*", не выполняются

Контрольные задания 71-80

71. Рассчитайте рН буферного раствора, состоящего из 10 мл раствора уксус-

ной кислоты C(CH3COOH) = 2 моль/л и 15 мл раствора ацетата натрия

C(CH3COONa) = 0.1 моль/л

72. Необходимо приготовить аммонийный буфер с рН=9.8. Имеется 10 мл рас-

твора аммиака C(NH4OH) = 0.2 моль/л. Рассчитайте объём нитрата аммония

C(NH4NO3)= 0.5 моль/л, который необходим.

73. Определите рН буферной аммонийной смеси, состоящей из 2.70 мл раствора хлорида аммония C(NH4Cl) = 0.5 моль/л и 10 мл раствора аммиака C(NH4OH) = 0.10 моль/л.

74. Рассчитайте рН фосфатного буфера, составленного из 15.0 мл С(Na2HPO4)= 0.2 моль/л и 25.0 мл C(NaH2PO4) = 0.2 моль/л. Рассмотрите механизм действия такой буферной смеси.

75. Для определения содержания магния в почве комплексонометрическим ме-

тодом используют буферную смесь, приготовленную так: 20 г NH4C1 раство-

ряют в 500 мл воды, добавляют 100 мл раствора NH4OH с массовой долей 20%, ρ = 0.91 г/мл. Рассчитайте рН такой смеси. Объясните механизм действия тако-

го буфера.

50