- •УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •Глава 1 ВВЕДЕНИЕ В АКУШЕРСТВО

- •ИСТОРИЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ. РОЛЬ АКУШЕРКИ

- •СТРУКТУРА РОДОВСПОМОЖЕНИЯ. МЕСТО АКУШЕРКИ В СИСТЕМЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

- •ФИЛОСОФИЯ АКУШЕРСКОГО ДЕЛА. РОЛЬ АКУШЕРКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИНСТВА, СНИЖЕНИИ МАТЕРИНСКОЙ И ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ

- •АСЕПТИКА И АНТИСЕПТИКА В АКУШЕРСТВЕ

- •АНАТОМИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

- •СТРОЕНИЕ ЖЕНСКОГО ТАЗА

- •МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ И ЕГО РЕГУЛЯЦИЯ

- •Глава 2 ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСТВО

- •ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

- •Зачатие. Оплодотворение. Эмбриональное развитие

- •Развитие оболочек и плаценты

- •Физиология плода

- •Диагностика беременности и определение срока беременности

- •Физиологические изменения во время беременности

- •Основные акушерские понятия. Обследование беременной

- •Наблюдение за беременной в женской консультации

- •Обязанности акушерки женской консультации по подготовке акушерского приема

- •Гигиена беременной

- •Влияние вредных факторов на плод. Оценка состояния внутриутробного плода. Антенатальная охрана плода

- •Проблемы беременной и помощь в их решении

- •ФИЗИОЛОГИЯ РОДОВ

- •Причины наступления родовой деятельности

- •Прелиминарный период. Признаки готовности к родам и методы их оценки

- •Плод как объект родов

- •Биомеханизм родов

- •Родовые изгоняющие силы

- •Периоды родов и их течение

- •Принципы ведения родов. Прием роженицы в родильный дом

- •Структура родильного отделения

- •Ведение I периода родов

- •Ведение II периода родов

- •Первичный туалет и оценка состояния новорожденного

- •Ведение последового периода

- •Причины родовой боли и попытки решения проблемы

- •ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД

- •Ранний послеродовый период

- •Поздний послеродовый период, изменения в организме родильницы

- •Принципы естественного вскармливания

- •Структура послеродового отделения и обязанности акушерки

- •Гигиена родильницы и профилактика послеродовых осложнений

- •Глава 3 ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСТВО

- •ВЫДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

- •СТРУКТУРА ДОРОДОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ АКУШЕРКИ

- •РАННИЙ ГЕСТОЗ, ИЛИ ТОКСИКОЗ, БЕРЕМЕННЫХ

- •ПОЗДНИЙ ГЕСТОЗ

- •РЕДКИЕ ФОРМЫ ГЕСТОЗОВ

- •ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

- •Беременность и заболевания сердечно-сосудистой системы

- •Течение и ведение беременности и родов при гипертонической болезни

- •Беременность и заболевания мочевыделительной системы

- •Беременность и заболевания крови

- •Беременность и сахарный диабет

- •Беременность и заболевания щитовидной железы

- •Беременность и заболевания печени

- •Беременность и болезни дыхательных путей

- •Беременность и острый аппендицит

- •Беременность и патология зрения

- •Беременность при коллагенозах

- •ТЕЧЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

- •ИНФЕКЦИИ И БЕРЕМЕННОСТЬ. РОЛЬ АКУШЕРКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ

- •АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛОДНОГО ЯЙЦА

- •БОЛЕЗНИ ПЛОДА. РОЛЬ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ. ЗАДАЧИ АКУШЕРКИ

- •Врожденные пороки развития

- •Отставание в развитии и гибель плода

- •ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

- •Терапия плацентарной недостаточности

- •Примерные схемы лечения и профилактики

- •Профилактика плацентарной недостаточности

- •НЕВЫНАШИВАНИЕ

- •Выкидыши

- •Лекарственные средства

- •Преждевременные роды

- •ПЕРЕНОШЕННАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

- •ТАЗОВЫЕ ПРЕДЛЕЖАНИЯ

- •ПОПЕРЕЧНЫЕ И КОСЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- •Акушерский поворот

- •МНОГОПЛОДИЕ

- •АНОМАЛИИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- •Патология прелиминарного периода

- •Слабость родовой деятельности

- •Чрезмерная родовая деятельность

- •Дискоординация родовой деятельности

- •АНОМАЛИИ КОСТНОГО ТАЗА

- •АНОМАЛИИ ВСТАВЛЕНИЯ ГОЛОВКИ

- •АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ

- •ЭКТОПИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

- •Трубная беременность

- •Яичниковая беременность

- •Беременность в рудиментарном роге матки

- •Брюшная беременность

- •Шеечная беременность

- •ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ

- •ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ

- •АНОМАЛИИ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ. КРОВОТЕЧЕНИЯ И ДРУГИЕ ВИДЫ ПАТОЛОГИИ В ПОСЛЕДОВОМ ПЕРИОДЕ

- •КРОВОТЕЧЕНИЯ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ

- •Кровотечения в раннем послеродовом периоде

- •Кровотечения в позднем послеродовом периоде

- •ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ШОК

- •СИНДРОМ ДИССЕМИНИРОВАННОГО ВНУТРИСОСУДИСТОГО СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ

- •ЭМБОЛИЯ ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИ

- •РОДОВОЙ ТРАВМАТИЗМ

- •ИНФЕКЦИОННЫЕ ПОСЛЕРОДОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- •Структура отделения послеродовых заболеваний

- •Виды послеродовых инфекций

- •Нагноение послеродовой раны, или послеродовая язва

- •Послеродовой эндометрит

- •Послеродовой мастит

- •НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ПОСЛЕРОДОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- •КОНСЕРВАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ

- •Глава 4 ОПЕРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

- •ВИДЫ АКУШЕРСКИХ ОПЕРАЦИЙ

- •ОБЕЗБОЛИВАНИЕ АКУШЕРСКИХ ОПЕРАЦИЙ

- •ОПЕРАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ

- •ОПЕРАЦИИ ПО ПРЕРЫВАНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ. РОЛЬ АКУШЕРКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ИСКУССТВЕННЫХ АБОРТОВ И ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

- •ОПЕРАЦИИ, ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЕ РОДОВЫЕ ПУТИ

- •Амниотомия

- •Рассечение промежности

- •АКУШЕРСКИЕ ЩИПЦЫ

- •ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИЯ ПЛОДА

- •КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ

- •ПЛОДОРАЗРУШАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ

- •ЛИТЕРАТУРА

ФИЗИОЛОГИЯ РОДОВ

Причины наступления родовой деятельности

Возникновение родовой деятельности является

полиэтиологическим процессом. В физиологических условиях все изменения, наступающие в организме женщины во время беременности, направлены сначала на вынашивание плода, а затем на осуществление родового акта.

Эта направленность объясняется формированием в организме соответствующих доминирующих установок (по теории А. А. Ухтомского). Любая функция осуществляется после образования в ЦНС доминирующего очага возбуждения. Понятие «родовая доминанта» объединяет в единую динамическую систему как высшие нервные центры, так и исполнительные органы.

Перед наступлением родов в органах половой сферы обнаруживаются наиболее ярко выраженные изменения, указывающие на предродовую подготовку. В наступлении и развертывании родового акта основную роль играют внутренние раздражители – импульсы, исходящие от плодного яйца и самой беременной матки.

Чтобы матка могла регулярно сокращаться, должна быть ее «готовность», а также обеспеченность соответствующей регуляцией со стороны ЦНС.

Во время беременности и родов происходит перестройка деятельности всех эндокринных желез женщины. Наряду с этим отмечается возрастающая активность и желез внутренней секреции растущего плода. Огромную роль играет и специфическая железа беременных – плацента.

Важнейшие гормоны, определяющие особенности течения родов, – это эстрогены, окситоцин, кортикостероиды и простагландины. Сохранение беременности обеспечивалось доминированием прогестерона.

Концентрация эстрогенов и простагландинов увеличивается к концу беременности, а концентрация прогестерона начинает уменьшаться, начиная с 36 недель беременности.

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

Концентрация кортикостероидов надпочечников женщины и плода достигает максимальной активности в день родов. Синтез простагландинов происходит в децидуальной оболочке.

К началу родов уровень окситоцина, вырабатываемого фетальным нейрогипофизом, увеличивается. Окситоцин как плодовый (фетальный), так и материнский, является источником повышения синтеза простагландинов, а они, в свою очередь, повышают потенцию окситоцина и вызывают дилатацию шейки матки.

Родовая деятельность возникает в результате снятия блокирующего влияния плацентарного гестагена (прогестерона). Эстрогены способствуют гипертрофии мышечных элементов матки. Процесс длится вплоть до начала родовой деятельности. Схватки возникают в результате повышения электрофизиологической возбудимости, находящейся в прямой зависимости от увеличения размеров мышечных клеток.

За 2 – 3 недели до родов наступает значительная денервация мышечных структур тела матки. Матка освобождается от избытка нервных волокон, которые подвергаются фрагментации, вакуолизации и рассасыванию. Это снижает в родах поток болевой и вегетативной информации и является одной из предпосылок повышения возбудимости и сократимости мышечных клеток.

Таким образом, на развитие родовой деятельности влияют:

•Нервно-рефлекторные факторы – быстрое падение возбудимости коры головного мозга в конце беременности и параллельное возрастание возбудимости спинного мозга и рецепторного аппарата матки; образование в коре головного мозга «родовой доминанты»; повышение чувствительности (сенсибилизации) нервно-мышечного аппарата матки к окситоцину и другим биологически активным веществам тономоторного действия; наступление частичной «физиологической денервации» излишков, образовавшихся во время беременности, – чувствительных интрамуральных нервных образований (рецепторов) матки. Повышается активность альфа-рецепторов и снижается активность бета-рецепторов, что способствует повышению сократительной активности матки.

•Гормональные факторы – увеличение продукции в конце беременности и в начале родов фетоплацентарным комплексом

эстрогенов (эстрадиола, эстрона, эстриола), имеющим многостороннее влияние на нервно-мышечный аппарат матки. При этом повышаются возбудимость, проводимость и реактивность миометрия к биологически активным веществам: окситоцину, простагландинам, серотонину, ацетилхолину, катехоламинам и кининам, а также к другим препаратам окситоцического действия.

Изменение соотношения между эстрогенами и прогестероном в сторону увеличения концентрации эстрогенов приводит к снятию прогестеронового блока, к устранению антиконтрактильных свойств прогестерона и хорионического соматотропного гормона, к повышению к концу беременности уровня кортикостероидов в крови, которые находятся в тесной взаимосвязи с эстрогенами, эти изменения необходимы для обеспечения сократительной деятельности матки и лучшей адаптации женщины в стрессовой ситуации.

•Нейрогуморальные факторы – усиление синтеза в конце беременности и перед родами окситоцина, серотонина, простагландинов, катехоламинов, ацетилхолина, кининов и резкое падение активности ферментов, разрушающих их: окситоциазы, холинэстеразы, моно– и миноксидазы, кинилазы и фермента, разрушающего простагландины; изменение чувствительности миометрия к биологически активным веществам (повышение чувствительности альфа-рецепторов и снижение активности бетарецепторов).

•Биоэнергетические факторы, определяющие готовность матки в конце беременности к усиленной сократительной деятельности, – максимальный синтез в конце беременности актомиозина (сократительного белка) гликогена, аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) и других фосфорных соединений, электролитов (кальция, натрия, калия), микроэлементов (кобальта, железа, цинка).

•Метаболические и трофические факторы – предельное накопление некоторых продуктов обмена веществ плода (компенсированный ацидоз плода приводит к усиленному его движению), максимальное проявление дегенеративных процессов, развивающихся в полностью созревшей плаценте; полное развитие мышечных элементов, эластических и других сетчатоволокнистых соединительнотканных волокон матки: функциональная зрелость контрактильной системы миометрия (миофибрилл, актомиозина);

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

максимальная функциональная активность белка мышечных клеток матки и их субклеточных субстанций – митохондрий и рибосом, и на этом фоне – резкое повышение энергетической эффективности окислительных процессов и интенсивности потребления тканями матки кислорода.

• Механические факторы – прекращение свободного растяжения матки в результате снижения активности прогестерона, максимальное увеличение и полное созревание плода, усиление его двигательной активности; рассасывание и резкое снижение продукции амниотической жидкости и опускание предлежащей части плода, что также приводит к механическому раздражению рецепторов матки. Нижний полюс плодного пузыря при небольшом расширении цервикального канала вклинивается в него и способствует еще большему раскрытию (роль гидравлического клина).

Прелиминарный период. Признаки готовности к родам и методы их оценки

Прелиминарный период (период предвестников родов).

Перечисленные выше изменения, вследствие которых организм женщины готовится к родам, наступают не сразу, а проявляются в течение последних 2 недель беременности. Этот подготовительный период называется прелиминарным, или предвестниковым.

Признаками прелиминарного периода являются:

•Ноющие, схваткообразные боли в пояснице и внизу живота нерегулярного характера, при нормальном течении беременности очень редкие и короткие в связи с отдельными сокращениями маточных волокон. Эти «тренировочные» сокращения называются сокращениями Брекстона – Гикса. Женщина (или наблюдающие ее врач или акушерка) отмечает повышение возбудимости матки при пальпации или в ответ на шевеление плода, при этом не должно быть особенных болей и беспокойства по этому поводу. В случае, если предвестниковые боли очень беспокоят женщину, говорят о патологических предвестниках (см. разделы «Обезболивание родов» и «Аномалии родовой деятельности»).

•В связи с подготовительными изменениями шейка делается более «зрелой», вследствие этого может выходить слизь из шеечного или

цервикального канала (коричневые или черные выделения), это называется отхождением «слизистой пробки», или «пробки Кристеллера».

•Головка опускается ниже и прижимается ко входу в малый таз.

•Дно матки также опускается, в связи с этим диафрагма освобождается и женщине становится легче дышать.

•Уменьшается количество околоплодных вод.

•Изменяется двигательная активность плода.

•Центр тяжести тела беременной перемещается кпереди, в связи с чем плечи и голова отводятся назад (гордая поступь).

•В связи с увеличением массы плода и перерастяжением брюшной стенки пупок выпячивается.

Признаки готовности к родам определяются на основании наличия вышеперечисленных признаков:

I. Определение зрелости шейки матки.

1. «Незрелая» шейка матки – размягчена только по периферии. Влагалищная часть сохранена или слегка укорочена. Наружный зев закрыт или пропускает кончик пальца. Шейка отклонена кзади от проводной оси таза. Предлежащая часть через своды пальпируется плохо.

2.«Созревающая» шейка матки размягчена не полностью.

Влагалищная часть слегка укорочена. У первородящих наружный зев пропускает кончик пальца, у повторнородящих канал проходим для одного пальца до внутреннего зева. Предлежащая часть пальпируется через своды недостаточно отчетливо. Шейка отклонена от проводной оси таза. Наружный зев – на уровне верхнего края симфиза.

3.Не полностью «созревшая» шейка матки размягчена почти вся,

лишь в области внутреннего зева еще определяется плотноватый участок; укорочена, канал во всех случаях проходим для одного пальца за внутренний зев. Предлежащая часть пальпируется через своды довольно отчетливо. Влагалищная часть укорочена и истончена до 1 см

ирасполагается ближе к проводной оси таза. Наружный зев – на уровне верхнего края симфиза, а иногда и ниже, но не доходит до уровня седалищных остей.

4.«Зрелая» шейка матки – полностью размягчена, укорочена или резко укорочена. Шеечный канал свободно пропускает один и более пальцев и плавно переходит на нижний сегмент матки в области

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

внутреннего зева. Предлежащая часть хорошо пальпируется через своды. Стенка влагалищной части шейки матки значительно истончена (до 4 – 5 мм). Влагалищная часть расположена строго по проводной оси таза. Наружный зев определяется на уровне седалищных остей.

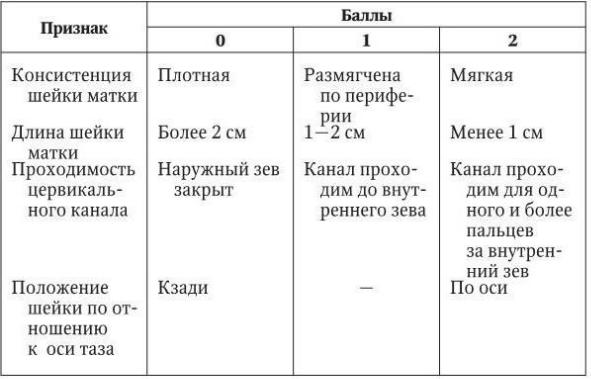

Чаще всего степень зрелости шейки оценивается по шкале Бишопа

(табл. 11).

II. Оценка тонуса сократительной способности матки.

Регистрация тонуса матки и ее сократительной активности производится методом внутренней и наружной гистерографии. Внутренняя – радиометрический метод, хотя и предложен более 30 лет назад, применяется крайне редко. Наружная гистерография основана на использовании датчиков, прикладываемых к брюшной стенке. Раньше применялась механическая гистерография. Сейчас применяется ультразвуковая гистерография или токография. Метод показывает частоту схваток и их продолжительность, а при многоканальном отведении – регистрирует сокращения различных отделов матки. Обычно применяется кардиотокография, когда один датчик фиксирует частоту сердцебиения плода, а другой (другие) сокращения матки.

III. Определение чувствительности матки к окситоцину

(окситоциновый тест). В течение 15 мин женщина должна находиться в горизонтальном положении в состоянии полного эмоционального и физического покоя. Непосредственно перед проведением теста готовится раствор окситоцина. Для проведения теста необходимо 0,03 – 0,05 ЕД окситоцина.

Таблица 11

Шкала степени зрелости шейки матки (по: Бишоп Е. Х.)

Примечание. 0 – 2 балла – шейка «незрелая»; 3 – 4 балла – шейка «недостаточно зрелая»; 5 – 8 баллов – шейка «зрелая».

Чтобы получить такую дозу берут 0,2 мл окситоцина, что составляет 1 ЕД (в 1 мл содержится 5 ЕД). Разводят 1 ЕД в 100 мл физиологического раствора. Таким образом, в 1 мл приготовленного раствора содержится 0,01 ЕД окситоцина. В шприц набирается 5 мл такого раствора и вводится толчкообразно по 1 мл одномоментно с интервалом в 1 мин между каждым введением. В целом можно вводить не более 5 мл раствора. Введение должно быть прекращено с появлением реакции матки (ее сокращения).

Тест считается положительным, если индуцированное окситоцином сокращение матки появляется в течение первых 3 мин от начала проведения пробы, т. е. в результате введения 3 мл раствора (0,03 ЕД). Положительный тест говорит о том, что у женщины роды спонтанно наступят в течение 1 – 2 суток.

1-й тип мазка характерен для нормально прогрессирующей беременности не раньше, чем за 10 дней до родов. В мазке преобладают ладьевидные клетки (характерные для беременности клетки поверхностного слоя, отличающиеся от обычных поверхностных клеток). Много промежуточных клеток. Соотношение ладьевидных

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

клеток и промежуточных соответственно 3: 1. Лейкоцитов и слизи практически нет. Цитоплазма клеток резко базофильна (синей окраски). Эозинофильных клеток (красного или розового цвета) 1%. Пикноз ядер (очень маленькое ядро)в3%случаев.

2-й тип мазка бывает незадолго до родов (за 4 – 7 дней). Уменьшается количество ладьевидных клеток и увеличивается количество промежуточных. Соотношение 1: 1. Появляются обычные поверхностные клетки. Эозинофильных клеток – 2 %,спикнотическим ядром – 6%.

3-й тип мазка. Роды совсем скоро (через 3 – 4 дня). Больше всего промежуточных клеток – 60 – 80 % клеток, поверхностных клеток –

20 %. Ладьевидных |

клеток мало. Эозинофильных клеток – |

8%,спикноз ом – 15%. По |

являются лейкоциты и слизь. |

4-й тип мазка. Роды вероятны очень скоро (завтра – послезавтра). Преобладают обычные поверхностные клетки, промежуточных клеток мало, а ладьевидных почти нет. Эозинофильных клеток – 20 %, с пикнотическими ядрами – 20%–. Мног40 о лейкоцитов и слизи.

Акушерка не должна уметь различать эти мазки под микроскопом. Однако ее могут привлечь к взятию мазков, окрашиванию их по определенному рецепту. Она должна иметь некоторое представление об изменениях в слизистой влагалища, а самое главное – знать, о чем предупреждает ответ в анализах, которые она подклеивает в историю родов или карту беременных в женской консультации или на дородовом отделении.

V. Изменение некоторых физических и биохимических свойств секрета желез шейки матки в конце беременности как показатель готовности организма женщины к родам. При сроке 32 – 36 недель слизи в шеечном канале мало – 0,1 – 0,15 мг («сухая шейка») – и отсасывается с трудом. Слизь не прозрачная и не кристаллизуется при высыхании, т. е. отсутствует «симптом папоротника».

При приближении к родам количество слизи увеличивается, и нарастает ее прозрачность, появляется «симптом папоротника» (т. е. при высушивании мазка проявляется феномен кристаллизации слизи, и она выглядит под микроскопом, как рисунок на морозном стекле, в виде фантастических красивых листьев).

VI. Изменения со стороны плаценты. При помощи ультразвуковой плацентографии специалисты определяют степень