- •Лекция 1. Шлиховые исследования в России:

- •Значимость россыпных месторождений в мире и в России

- •Факторы экономической целесообразности отработки россыпных месторождений

- •Где известны россыпные месторождения?

- •Что можно совершенствовать в шлиховом методе?

- •Шлиховой метод или шлиховая съемка

- •Лекция 2. Вторичные механические ореолы рассеянии и потоки рассеяния.

- •Генетическая классификация россыпей

- •Классификация россыпей по дополнительным признакам:

- •Лекция 3. Геологические и физико-географические условия формирования россыпей.

- •Лекция 4. Свойства минералов россыпей

- •Неустойчивые минералы

- •Умеренно устойчивые минералы

- •Устойчивые минералы

- •Весьма устойчивые минералы

Лекция 4. Свойства минералов россыпей

Россыпеобразующие минералы- устойчивые в поверхностных условиях минералы, входящие в состав россыпей. При выветривании способны переходить в рыхлое состояние с последующей миграцией.

Ценные минералы россыпей-минералы, имеющие практическое значение.

Химические элементы ценные компоненты, в составе устойчивых в поверхностных условиях минералов.

Различают химическую и физическую стойкость минералов. -Качества для возможности минерала образования россыпи.

Химическая стойкость минералов

-не взаимодействуют в поверхностных условиях с агентами химического выветривания (агенты-грунтовые воды, насыщенные кислотами, кислородом, атмосферные воды с высокой растворяющей способностью, продукты жизнедеятельности).

Химическая стойкость оценивается только качественно.

Ряд относительной химической стойкость (4 группы):

Неустойчивые минералы

В порядке увеличения хим стойкости.

Сульфиды с серой 2-, силикаты (в процессе магм кристаллизации самыми первыми выделяются минералы с высокой энергией кристал. решетки. Оливин будучи минералом с высокой внутр. энергией стремится избавиться от этой энергии и переходит в более устойчивое положение без избыточной энергии.

Любая система стремится к минимализации, избавлению энергии и переходу в стабильное состояние.

Пирротин самый химически нестойкий минерал, потому что в формуле Fe1-x, образуются вакансии и тд. Сфалерит… халькопирит окисляется (побежалость). Киноварь один из наиболее устойчивых минералов, может формировать россыпи. Пирит Fe[S2] наиболее прочная связь, дольше всех живет в поверхностных условиях (высокая кристаллизационная способность, тв. 6,5, при разломе кристалла процесс окисления будет идти быстрее, т.к поверхность соприкосновения будет больше засчет негладкой поверхности).

Умеренно устойчивые минералы

Fe 2+ mn2+…- не высшая степень окисленности, поэтому у вольфраматов окисляются элементы металла.

Устойчивые минералы

Прочная крист. решетка, чтобы что-то изменить необходимо решетку разрушить, у такой решетки высокая твердость, окисляются и выветриваются с трудом. Сульфаты -сера в высшей степени окисленности 6+. Оксиляться тут особо нечему.

Весьма устойчивые минералы

Присоединение группы OH, самородные элементы. Самый химически стойкий минерал-алмаз. Ковалентная связь.

Знание химической стойкости минералов позволяет оценить удаленность коренного источника и длительность существования россыпи.

В процессе выветривания менее стойкие быстро исчезают, в процессе миграции тоже сначала исчезают менее стойкие. Если минералы способны накапливаться в россыпях, то относительно коренного источника россыпи будут располагаться в определенной последовательности при отдалении от коренного источника. То есть менее стойкие будут дальше, более стойкие ближе.

Мы должны пользоваться оценкой химической стойкости для нахождения какой-либо геологической информации.

Физическая стойкость минералов

-Способность минералов физически не разрушаться в поверхностных условиях. Система поверхностных условий неустойчивая, многофакторная.

Оценивается количественно с помощью специальных констант и величин.

При расчете используются законы физики, гидродинамики, гидрологи, геохимии.

Для количественной оценки какого-либо процесса мы должны учитывать все факторы системы и оперировать законами физики.

Из физических свойств минералов чаще используются значения твердости (H) и плотность (р), характеризующие прочность крист. решетки и плотность упаковки структурных единиц.

Твердость- это внешнее отражение прочности кристаллической решетки. +физический свойства: Спайность, вязкость.

Поговорим о константах.

Расчетные величины физической стойкости минералов.

Кгу. Н-тверодость, р-плотность. В поверхностных условиях в россыпях могут накапливаться химически стойкие минералы с Кгу в диапазоне 2,17-1,26. Есть ли смысл искать минерал в россыпях? Если расчеты минерала попадают в этот диапазон, то есть смысл, если выпадает-нет смысла.

Исключение Кгу:

Янтарь 0,39. Янтарь обладает достаточной химической стойкостью, может химически изменяться, окисляться (изменение степени окисленности того или иного элемента, взаимодействие с кислородом).

Алмаз 1,54. (уносится далеко от источника, так как плотность небольшая)

Золото 1,66. (плотность норм, твердость маленькая, золото мягкое, не далеко уносится от коренного источника)

В россыпях накапливаются тяжелые и твердые минералы.

Абразивная стойкость минерала (На)

Дает оценку способности минерала измельчаться при транспортировке.

Напрямую зависит прямо пропорционально твердости, умноженной на вязкость и обратно пропорционально плотности, умноженной на спайность.

Если минерал вязкий (золото), минерал не будет измельчаться, будет плющиться (ковкость, вязкость)

Если абразивная стойкость велика (то есть долго минерал будет перемещаться не переходя в другую фракцию, то это хорошо с точки зрения образования россыпи и далеко уносится от коренного источника).

Миграционная способность минерала (L). Как далеко может уноситься минерал?

Оценка способности минерала к дальней транспортировке.

Прямо пропорциональная абразивной стойкости, хим. стойкости, коэф.уплощения и коэф.смачиваемости минерала. Для круглых зерен F=0, L=0. Чем больше F, тем дальше переносится зерно.

По мигр. способности минералы делятся на 3 группы: с малой, умеренной и высокой миграционной способностью.

Алмаз- самая высокая мигр. способность.

Степень обработки обломочного материала- окатанность (дельта Р)

Зависимость прямо пропорциональна диаметру зерна, скорости течения, дальности переноса, плотности и обратно пропорциональна твердости.

Если 2 зерна из 1 коренного источника разного размера, то зерно, которое больше, будет более окатанно. Если есть зерна одной размерности, то зерна, которые более окатанные, больше переносились, расположены дальше коренного источника.

Общее число минералов россыпей более 50.

Для 35 содержание может достигать промышленного.

Собственные россыпные месторождения, запасы которых соответствуют промышленным, образуют лишь 25 минералов.

Остальные могут входить в состав комплексных россыпей или быть попутными ценными минералами россыпных месторождений других промышленных минералов.

В конечных продуктах поверхностной миграции минералов концентрируются химически и физически стойкие минералы.

9.11

Генетический подтип Ложковые россыпи

Название произошло от слова лог-лога (геоморфологический элемент). Встречаются достаточно часто именно в нашей климатической зоне (в восточной сибири, на северовостоке, там, где пересеченная местность, там, где есть водоразделы, склоны, неровности на поверхности склона). В таких условиях возникает этот геоморфологический элемент-лог. Лог-протяженное углубление на поверхности склона, по которым протекают небольшие, но постоянные водотоки, питающие речные системы.

(Если протекают временные водотоки, то формируются пролювиальные россыпи, а постоянные водотоки могут выработать свое русло)

Формирование ложковых россыпей

Имеем впадины на поверхности склона, по ним протекают постоянные водотоки(ручьи), специфика формирования этих россыпей заключается в том, что наши ручьи не могут выработать равновесный профиля своего русла, потому что постоянно происходит обрушение со склонов (причем обрушение не закономерное, хаотичное), поэтому возникают то в одном месте, то в другом различные препятствия для ручья. Возникают естественные препятствия (подпруды), перед этими препятствиями формируются углубление, вымоины, заполненные водой. В вымоине происходит движение обломочного материала, вымоины представляют собой механические барьеры, тормозится течение ручья. В вымоинах могут концентрироваться ценные минералы. Эти препятствия, перегораживающие русло со временем размываются и то, что скопилось в вымоине перекрывается новыми порциями рыхлого материала, приносимого сверху ручьем. Механический барьер может перенестись ниже по течению.

Признаки ложковых россыпей:

Расположены в распадках (углублениях) на поверхности склона

Агенты переноса. Деятельность ключей мелких постоянных водотоков, питающих речную систему. Агент переноса- сила тяжести

Механические барьеры – вымоины перед крупными обломками, хаотично поступающими со склонов и перегораживающими русло ручья.

Обломочный материал крайне неравномерно обработан (что-то в вымоину поступило раньше и там вращалось водотоком, что-то позже) и безусловно не сортирован.

Ценный компонент в вымоинах образует локальные (то есть небольшие) концентрации. При высоком его содержании запасы таких россыпей невелики.

При размыве препятствия скопившийся ценный материал перекрывается новыми порциями рыхлых отложений

Ложковые россыпи представляют интерес только для золота. Для других ценных компонентов практического интереса не будет. Так как россыпи непредсказуемо расположены, при высоком содержании запасы не большие, для крупных предприятий не представляют никакого интереса. Обнаружение таких россыпей дело случайное, такие россыпи еще называют портовые россыпи (=везение).

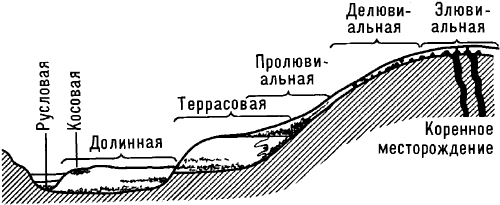

Аллювиальные россыпи

Формируются с участием постоянных водотоков (речные системы) и россыпи связанные с определенными элементами рельейфа речных долин

Выделяют 5 генетических подтипов, каждый приурочен к определенным формам рельефа. Для всех аллювиальных россыпей отмети характерные черты:

Приурочены к различным элементам речной долины

Агенты переноса-Постоянные водотоки (реки) и сила тяжести

Все аллювиальные отложения независимо от генетического подтипа характеризуют слоистостью (участвует вода), хорошей, но неравномерной (потому что речные системы оченьб протяженные, обломочные материал, перенесеные их верховьев, будет по-разному обработан, степень обработки обломочного материала зависит от проделанного им пути, то есть как долго материал находился в водном потоке) обработкой обломочного материала и хорошей сортировкой.

Подтипы для аллювиальных россыпей: Русловые, долинные, терассовые, осовые ??, дельтовые. Русловые дают начало другим генетическим подтипам

Основные характеристики русловых россыпей:

Русловые расположены в русле постоянных водотоков, находятся в процессе своего формирования, то есть это незаконченные, часто мигрирущие и преобразующиеся в другие генетические подтипы россыпи.

Россыпи формируются на механических барьерах, на том месте, где падает скорость перемещения обломочного материала, например в таких местах, как: участки расширения русла реки, участки ниже перекатов и порогов, места перед и над естественными (например над и перед отмелью в русле) или искусственными препятствиями, места после впадения крупного притока (скорость падает после впадения, так как река становится более полноводной).

Критическая масса (там масса, превышение которой влечет выпадение обломочного материала, не будет переносится рекой) зависит от скорости течения (Закон Эри: Мкрит. = k*Vтеч.^6 ) При малейшем изменении скорости масса критическая будет сильно меняться. (Во время полноводья река переносит огромные глыбы, а после паводка эти глыбы оседают (чуть-чуть после паводка падает скорость течения=> выпадают обломки; в меженный период (самая маленькая скорость течения) формируется только илистая и тонкообломочная фракция)). Во время дождя увеличивается скорость течения, то, что раньше лежало на дне реки, вдруг поднимается из-за увеличения критической массой, река становится мутной, скорость после дождя спадает и река снова становится чистой.

Размеры русловых россыпей обычно небольшие (протяженность от сотен метров до десятков километров), форма русловых россыпей самая разнообразная (гнезда, блюдца, зависит от неровностей дна).

Русловые россыпи не имеют самостоятельного практического значения чаще всего, обрабатываются с долинными россыпями. Самостоятельное значения они имеют только для очень ценных компонентов, например золото, алмазы, платина и другие драгоценные камни.

Русловые россыпи со временем переходят в долинные.

Механизм перехода русловых россыпей в долинные

2 этапа:

Образование стариц с приуроченными к ним русловыми россыпями.

Собственно переход русловых россыпей стариц в долинные.

Река благодаря вращению земли со временем в пределах речной долины начинает изгибаться, меандрировать. Изгибы реки со временем становятся все больше и больше (изгиб называется меандр). Прогрессирующая деятельность меандрирования может привести к тому, что разные части реки сливаются, а какая-то часть “отшнуровывается”. Эта отшнурованная часть называется старица.

Старица отшнуровалась, дальше реки сливаются, затапливая часть речной долины, в том числе и старицы, после половодья падает уровень воды в реке, уменьшается скорость течения реки, на участках, ранее затопленных, отлагается новая порция аллювия. Затопляемая часть долины реки называется пойма (пойменные отложения, это новый аллювий, перекрывающие отложения старицы. Старица и бывшая русловая россыпь переходит в состояние долинной россыпи.

Отшнуровывается часть русла, формируется старица, происходит половодье, новая порция аллювия перекрывает эти отложения старицы, происходит формирование долинных россыпей

Часть русла реки может опять меандрировать с образованием новых стариц, которые будут перекрываться новыми порциями аллювия, таким образом возникают долинные россыпи на разных уровнях в разрезе речной долины. Если река долго существует, имеет мощные речные системы, крупные системы долин, мощный аллювий, то в разрезе мы можем на разных горизонтах выделить долинные россыпи. Если речная система не так долго существует, но имеет хорошо выработанную долину, то мы можем увидеть 1 горизонт долинной россыпи (была 1 старица, перекрылась порцией аллювия). Это будет простая долинная россыпь с 1 горизонтом. (Если речные системы мощные, мы увидим несколько горизонтов)

Сложные долинные россыпи имеют несколько горизонтов, горизонты все располагаются на разных уровнях, потому что река меняет свое положение.

Основные характеристика долинных россыпей

Формируются непосредственно в речных долинах в стадию их зрелости. В начале эрозионного цикла, в верхнем течение реки длинные россыпи не формируются. Молодые долины не содержат долинных россыпей.

Это окончательно сформированные аллювиальные россыпи. Можно назвать “законсервированные” аллювиальные россыпи (русловые постоянно трансформируются, меняются, перемываются, переходят в другие подтипы, а аллювиальные-окончательно сформированные россыпи)

Представляют погребенные русловые россыпи. Поэтому являются закрытыми и располагаются ниже современного уровня воды в реке.

Для долинных россыпей отсутствует связь с руслом реки.

Долинные россыпи имеют наибольшее промышленное значение (это самые важные аллювиальные россыпи в промышленном плане)

Обломочный материал хорошо, но неравномерно обработан, сортирован, сохраняются элементы слоистости.

Сложные долинные россыпи могут иметь такой профиль:

Тут мы видим 3 горизонта, снизу плотик, выше пласт (=продуктивный горизонт, пески) и самый верхний-торфа.

Плотик-подстилающий горизонт, расположенный ниже пласта, горизонт, на котором формируется пласт. Различают 2 типа плотиков: коренной (коренные породы, ложе речной долины), ложный (в случае когда у нас есть не один горизонт, подстилающий горизонт для вышележащего горизонта, присутствует в сложных по строению долинных россыпях).

Пласт-часть речного аллювия, содержащего ценные минералы россыпей, продуктивный горизонт. Может модержать разнообломочный материал по размерности, в пределах пласта есть и крупнообломочный материал, и песчанистая фракция. Пласт формируется на механическом барьере, где падает скорость течения, где существует критическая масса переносимых обломков. Разнообломочный материал будет иметь изменение размерности в разрезе, обычно внизу пласта сосредоточен более грубообломочный материал (потому что пласт формируется на барьере, при падении скорости течения реки выпадает сначала грубообломочная фракция). От подошвы до верхней части размерность обломков уменьшается. Нижняя часть пласта, которая сложена более разнообломочной фракцией, называется речниками. Верхняя часть, где преобладает песчанистая фракция, называется песками.

Второй вышележащий горизонт: ложный плотик, пласт (речники, пески)

Второй продуктивный горизонт находится над ложным плотиком

Ценный компонент присутствует и в речниках, и в песках.

Граница между пластом и торфой проводится по нахождению ценных компонентов.

Торфа состоит из более тонкообломочной фракции с небольшой критической массой обломков. Обычно тонкая фракция, глинистая. Ценных компонентов нет.

При опробовании долинных отложениях вертикальные разведочные выработки проходят до коренных пород, потому что больший запас ценный компонентов находится на коренном плотике.

Террасовые россыпи

Террасовые россыпи- это аллювиальные россыпи, расположенные на речных террасах и представляющие остатки старых долинных россыпей.

Речные террасы представляют собой остатки долинных отложений.

Элементы речных террас: поверхность террасы, край террасы (линия окончания поверхности террасы и контакта со склоном), бровка террасы (второй край поверхности террасы), склон террасы, подножие террасы (линия контакта склона и реки/нижней поверхности), высота террасы (расстояние от бровки до подножия).

Образованию террас предшествует врезание реки в нижележащие отложения и даже коренные породы. (желтым на рисунке выделены долинные отложения).

Как формируются террасовые россыпи? Когда происходит врезание русла реки в прежние речные долины и даже коренные отложения.

Долинные отложения формируются в течение одного эрозионного цикла (движение горной стороны в сторону выравнивания, понижения рельефа, равновесного состояния рельефа, до состояния пенеплена (состояние пенеплена-почти равнина). При достижении реки уровня океана прекращается деятельность эрозионных действий реки.

Бывшие долинные россыпи становятся террасовыми (река стремится к уровню моря, формируя на разных глубинах, по мере ее опускания, долинные отложения. Отложения, находящиеся выше современных долинных отложений, становятся террасовыми. Террасовыми россыпями долинные становятся тогда, когда уровень воды в реке будет ниже границы коренного плотика террасы

16.11

Трассовые россыпи

1,2 остаточки прошлых отложений-они же террасовые отложения (ступеньками опускаются к современной речной долине 3)

Высота террас может быть разной, тк тектоническая активность была разная

1 эрозионный цикл: 1 долинные отложения первый эрозионного цикла. Ранние долинные отложения. Произошло вздымание горной стороны, и река начала врезаться в бывшие долинные отложения и оказалась на уровне 2. новая долина

2 Формируется новая долина следующего эрозионного цикла цикла (тк врезание реки, поднятие региона- начало нового эрозионного цикла). Но горные страны с неустойчивым и активным тектоническим режимом на этом не останавливаются, в этом случае снова произошло воздымание. И снова река врезается в новые долины. 2

3 показана современная долина с современным аллювием и с современным уровнем реки, в современном русле 3

Террасы – остатки прежнего эрозионного цикла.

Сколько террас, столько было эрозионных циклов в этом регионе (современные не идут в счет).

Чем более активен регион, тем больше террас в нем формируется.

Самая близкая к речной долине терраса-ПЕРВАЯ ТЕРРАСА

Основные характеристики:

Возраст террасовых россыпей- возраст возникновения их как долинных россыпей.

Формируется за счет долинных россыпей, представляя их остатки, при относительном понижение базиса эрозии и врезание русла реки в долинный аллювий

Соответствуют новому и радиационному циклу. формируются на целый эрозионный цикл позднее длинных россыпей.

Переход долиной россыпи в террасовую-момент, когда уровень воды в современном русле реки становится ниже коренного плотикА террасой россыпи.

Происходит разделение Долиной россыпи на террасовую и новую русловую в соответствующих пропорциях.

В разрезе сохраняются те же 3 горизонта

Степень обработки и сортировки обломочного материала соответствует бывший длинной россыпи.

Чем больше высота террасы и её порядковый номер, тем меньше вероятность сохранения россыпи

Наибольшее практическое значения имеют долинные россыпи

Русловые россыпи не постоянные. Они могу исчезать, преобразовываться в другие генетические подтипы россыпей, а долинные наиболее продуктивные россыпи

Элементы русла реки

Вогнутый берег(крутой,высокий)-яр. активно размывается согласно

Выпуклый берег (пологий, низкий) практически не размывается, на нем формируются отмели

Омут-наиболее глубокая часть

Фарватер- главное течение реки(скорость средняя) граница река

Плес- самая мелководная часть (не считая перекатов)

Перекат – самая глубокая часть реки

Отмель

Порог- корда в русле реки по-механически свойствам выходят породы и образуются перепады высот русла реки и формируются пороги

Пляж

Излучины- повороты реки, когда она миандрирует.

Скорость течения - возле вогнутого берега максимальна, возле выпуклого- минимальна

V –фарватер (самой глубокой части русла); V1 –у вогнутого берега; V2 –у выпуклого берега; V2 ≤ V ≤ V1.

Косовые россыпи

Основные характеристики:

Образуется в отложениях высокой воды в паводковый период при разливе русловых россыпей. Это сезонный россыпи. речные долины в стадии зрелости.

Расположены в лобной части отмелей коз, внутренней стороны излучин (от выпуклых берегов) и намывных песчано-галечнниковых островов-механические барьеры.

Ценный компонент концентрируется в верхней части разреза косового аллювия в лобной части отмели

Обломочный материал-тонкообломочная фракция-косовый аллювий

Заметно оторванны от коренного источника.

Запасы небольшие, представляют интерес для золота и обрабатываются старательскими артелями.

Поисковый критерий для обнаружения коренного источника и перспективной оценки региона.

Очень непостоянные.

Эти россыпи могут быть поисковым критерием для коренных месторождений, расположенных выше по течению.

Дельтовые россыпи

Основные характеристики:

Приуроченная к дельтам рек. Переходные от типично речных к озерным и прибрежно- морским.

В какой-то мере гетерогенные - представляют продукт совместной деятельности речных и прибрежно- морских процессов.

Дельтовый аллювий-наиболее тонкообломочная фракция ценных минералов (все что могло отложиться в русле реки, отложилось там), не отложившаяся прежде в качестве руслового аллювия.

Распределение ценного компонента неравномерное, в виде струй и гнезд, подчеркивающих неровности дна.

Сложены наиболее стойкими минералами.

Запасы небольшие, практическое значение невелико-трудности технологии извлечения тонкообломочной фракции (неудобны для обработки-тонкообломочная фракция).

Интересны для золота

В начале эрозионного цикла, коренные месторождения, выходя на дневную поверхность, в условиях водораздела могут давать Элювиальные россыпи. (сверху над коренным объектом формируются элювиальные россыпи. Рельеф постепенно трансформируется, обломочный материал водораздела начинает сползать вниз по склону (в этом случае могут формироваться склоновые россыпи (делювиальные россыпи). На склоне механические барьеры могут быть в углублении на склоне. Обломочный материал тяжелый, ценные компоненты попадает в него, а выбраться не хватает сил. И вот тут может быть и шлиховая аномалия, вплоть до промышленных образований ценного компонента. Ну и обломочный материал, в том числе и ценный компонент может дольше перемещаться к подножью склона. И тогда у подножья склона (если действует только сила тяжести) может формироваться аллювиальные россыпи. А если были еще и временные водотоки, тогда у подножья склона на поверхности могут формироваться пролювиальные россыпи - мы можем наблюдать элементы сортировки, слоистости

Русловые россыпи – в течении эрозионного цикла сначала отшнуровывается в виде стариц, затем перекрываясь новыми порциями аллювия переходит в долинные россыпи. Долинные россыпи расположены ниже современного уровня воды в реке и никак не связаны с ним. Выше расположены террасовые россыпи.

Прибрежно-Морские (литоральные или береговые) россыпи

Прибрежно-морские, литоральные по Н.А. Шило, или береговые россыпи формируются в прибрежной зоне морей и крупных озер силой прибоя, прибрежных и морских течений и действия ветра. Определяющими факторами при их формировании являются береговой профиль и характер береговой линии.

Различают берег

Аккумулятивный -опускающийся берег с регрессией моря и преобладающим накоплением осадков, неблагоприятный для накопления россыпей

Абрадируемый – постоянно воздымающийся и разрушающийся, также неблагоприятный

Стабильный – длительно остающийся устойчивым, с уравновешенным соотношением абразии и аккумуляции обломочного материала, наиболее благоприятен для формирования россыпей.

Прибрежно-морские россыпи (характерные черты, отражающие механизм формирования)

Чем ближе к берегу, тем размер частиц меньше. На берег выбрасывается, или привносится приливами обычно тонкообломочная фракция.

Отступающая волна захватывает более тонкие и легкие частицы, оставляя на берегу более тяжеловатые частицы.

Расположены в зоне пляжа (полоса между линиями прилива и отлива) и в начале шельфа, а в закрытых бассейнах без прилива и отлива - в зоне Прибоя

Ширина зоны пляжа определяется крутизной берега. Если берег очень пологий, то приливная волна будет далеко вглубь берега, а если покруче берег, то ширина зоны пляжа будет поуже

(то что ниже, не в этой лекции)

Имеют форму линз, выгляни валяющихся в сторону моря и суши. Залегают в верхней части песчаных отложений

Имеют значительную протяженность (до 800 км) при малой мощности (до 1 м)

Сложены наиболее химически и физически стойкими ценными минералами (касситерит, алмаз, янтарь, вольфрамит, редко золото и Платина). Наиболее часто четырехкомпонентные: основные компоненты ильменит, рутил, моноцит, циркон

Очень высокая сортировка обломочного материала (богатые россыпи, содержание ценных минералов до 60-80 %)

Обломочный материал тонкозернистый (десятые-сотые доли миллиметра) , равномерно и очень хорошо обработан (окатан)

Большие запасы крупные и сверх крупные россыпи

Известны как современные, так и ископаемые россыпи.

Обычно неглубокого залегания и даже открытые (современные)

23.11

Начало лекции – продолжение лекции по генетическим типам россыпей

Прибрежно-морские, литоральные, береговые россыпи. Расположены вдоль береговой линии крупных морей; современные береговые россыпи – восточное побережье Австралии, восточное побережье Ю Америки, побережье Индии. Основным источником россыпей является – аллювиальный материал, выносимый реками, имеет особенность – во время половодья, в речные бассейны попадает более крупнообломочная фракция. Агентом переноса является комплексные агенты (прибрежные течения морей, морские течения (приливно-отливные).

Различают берега:

Аккумулятивный – спускающийся с регрессией моря, преобладает накопление осадков; неблагоприятный; Накопления осадков преобладают. Наступающее море на берег.

Абрадируемый – воздымающийся и разрушающийся, также неблагоприятный; Берег активно размывается морскими и приливно-отливными течениями. Неблагоприятный, так как преобладает разрушение.

Стабильный – длительно устойчивый, с уравновешенной абразией и аккумуляцией, благоприятный. Процессы абразии и аккумуляции уравновешены и такое состояние сохраняется достаточно долго.

Как формируются прибрежно-морские россыпи: волны зарождаются в глубине морей или океанов и приближаются в сторону берега, совершая работу, они тратят свою энергию и на морском дне формируется придонные валы из обломочного материала, сила волн при приближении ослабевает, обломочный материал при приближении к берегу представляется более тонкообломочной фракцией, если море спокойное (приливы-отливы, штормов нет), то естественно, на берег выбрасывается наиболее тонкообломочная фракция. Отступающая волна (отлив) забирает наиболее легкую (!!) и тонкообломочную фракцию. Легкая фракция представлена породообразующими минералами, силикатами, алюмосиликатами, так как эти минералы имеют меньшую плотность. На берегу остается фракция с более высокой плотностью, как раз там и могут оказаться ценные минералы россыпей.

На берегу остается песок, по его цвету можно определить есть ли в данном песке ценные минералы. Песок белый – бесполезно искать продуктивные прибрежно-морские россыпи, серый (черный) – нужно внимательно смотреть.

Перечислим характерные черты прибрежно-морских россыпей:

Расположены в зоне пляжа (полоса между линиями прилива и отлива) и в начале шельфа, а в закрытых бассейнах без прилива и отлива – в зоне прибоя (закрытые бассейны как правило имеют крутые берега), здесь можно наблюдать ценные минералы россыпей, если не россыпи, то шлиховые аномалии.;

Имеют форму линз, выклинивающихся в сторону моря и суши. Ширина линз определяется крутизной берега, пологий – затапливаемая зона имеет большую ширину (протяженная), если крутой – узкая полозка.;

Залегают в верхней части песчаных отложений. Иногда перекрыты слоем печка, не более 1,5 метров, если больше – аномалия.;

Имеют значительную протяженность (до 800 км) при малой мощности (до 1 м). Надо знать, что

волны под одним углом идут к берегу, а

отступающая волна перпендикулярная

береговой линии.;

волны под одним углом идут к берегу, а

отступающая волна перпендикулярная

береговой линии.;Сложены наиболее химически и физически стойкими ценными минералами (касситерит, алмаз, янтарь, вольфрамит, редко золото и платина). Наиболее часто – четырехкомпонентные: основные компоненты ильменит (иногда лейкоксен, но только в ископаемых россыпях), рутил, монацит, циркон.

Очень высокая сортировка обломочного материала (сортировка в основном по плотности; богатые россыпи, содержащие ценных минералов до 60-80%);

Обломочный материал тонкозернистый (десятые – сотые доли миллиметра), равномерно и очень хорошо обработан (окатан). Работают морские течения, не зависит от дальности коренного источника.:

Большие запасы (крупные и сверхкрупные россыпи);

Известны как современные, так и ископаемые россыпи;

Обычно неглубокого залегания и даже открытые (современные).

Все признаки подчиняются механизму формирования россыпей.

На этом характеристика прибрежно-морских россыпей заканчивается.

Ледниковые россыпи

Ледниковые россыпи располагаются среди ледниковых отложений.

Формируются в области современного оледенения горных стран и в областях древнего покровного оледенения. Ледниковые отложения обычно представлены моренами.

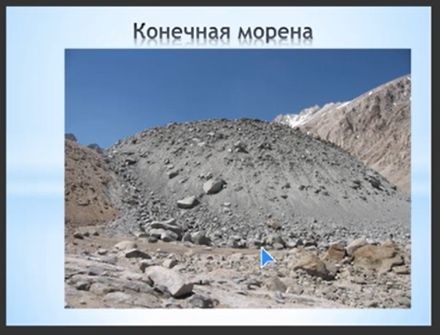

Морены – это обломочный материал, переносимый или отлагаемый ледником.

Выделяют:

Поверхностная морена. Трог – ледниковая долина. Переносится на теле ледника, ледник движется в сторону понижения рельефа, воздействует сбоку на породы (боковые стенки ледникового трога) и этот обломочный материал, упавший на поверхность ледника, и называется поверхностной мореной. Материал никак не окатывается (упал неокатанный, так и останется неокатанным), так как морена их просто несет, материал не обработан и не отсортирован. Если существуют трещины, то он проникает в трещины.

Срединная морена. Представлена облмочным материалом, который провалился в трещины. Материал не обработан и не отсортирован.

Донная морена. Представлена наиболее обработанным обломочным материалом, так как большое давление сверху. Все, что попадается по пути, то есть дно ледника, обломочный материал хорошо обрабатывается.

Боковая морена. Материал тоже хорошо обработан, но чуть меньше, чем материал донной морены.

Конечная морена. Ледник достигает линии таяния, тает, и все, что приносилось ледником сваливается в конечной морене в кучу. Не сортирован и весьма неравномерно обработан. Хорошо окатанные обломки вместе с угловатыми обломками.

Современные морены. Содержат элементы и сортировки, и обработки. Так как вмешивается вода из ледниковых озер.

Характерные черты ледниковых (гляциальных) россыпей (агент переноса – силя тяжести, движущийся ледник):

Механический барьер конечная морена – линия таяния ледника.

Обломочный материал в разной степени обработан, насортирован и по крупности, и по плотности.

Отсутствует слоистость.

Конечные морены имеют форму вала, обогащенного выпуклой частью в сторону долины.

Здесь что-то про флювиогляциальные россыпи

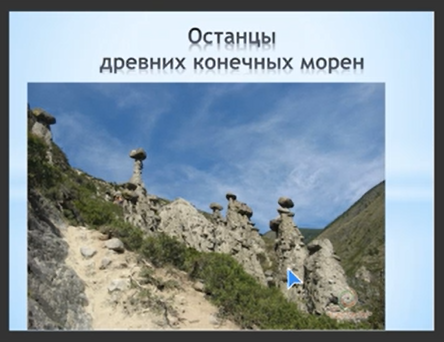

Ледниковые грибы (останцы). Где-то здесь располагалась линия таяния ледника. Разные размеры обломков, тонкую фракцию унесло дождями, крупные обломки стали как зонтики.

Эоловые россыпи

Основным агентом переноса является ветер. В районах пустынь/полупустынь, иногда в районах степных. Сила тяжести тоже работает.

Различают россыпи песчанистых и каменистых пустынь:

Барханы (дюны). Подковообразная форма. Подветренная сторона формируется обломками кварца и полевого шпата. Механический барьер располагается в шлейфе, в основании.

Каменистая пустыня. Ветер дует, мелкие обломочные частицы выдуваются. Тяжелый ценный компонент может присутствовать в виде различных фракций. Сортировки нет, окатанные и неокатанные.

Техногенные россыпи Отвальные россыпи

Отрабатывать данные россыпи начали в середине 20 века.

Включают:

Вскрышные породы – породы, залегающие выше продуктивного пласта и перекрывающие его;

Неотработанная часть продуктивных пластов;

Висячие пласты сложных россыпей, пропущенные на стадии разведки, неучтенные при отработке;

Часть пластов, содержащая на момент отработки ценный компонент в количестве, ниже кондиционного;

Галечно-эфельные отвалы – технологические отходы, образующиеся в процессе промывки песков при добыче.

Техногенные отвальные россыпи – отсутствие закономерности в распределении ценных минералов.

Целиковые россыпи

Частично отработанные природные россыпи различных генетических типов, отработка которых по разным причинам прекращена.

Распределение ценного минерала в них подчиняется той же закономерности, что и в отработанной части пласта.

Включают:

Бортовые целики – на момент отработки пласта с содержанием ценных минералов ниже кондиций;

Внутриконтурные целики («недоработки») – участки россыпей внутри отработанной площади, оставшиеся нетронутыми по причине завала их торфами, обводненности и пр.

Охранные целики – участки пласта, оставленные нетронутыми из соображений ТБ;

Площади с недоработанными песками – промышленный пласт, недоработанный обычно по техническим трудностям.

30.11 АМИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИР

2.12

Минералогический анализ шлиха

Причины специфики анализа шлиха –

малый размер зёрен (< 1мм);

наложение гипергенных изменений и механической обработки.

Выполняется в специализированных шлиховых лабораториях.

Методы диагностики

оптические (бинокуляр, Х10-30, микроскоп);

микрозондовый;

микрохимический;

рентгенофазовый;

люминисцентный.

Виды минералогического анализа шлихов

Полный анализ – определяется все минералы шлиха, иногда с точностью до минеральной группы (амфиболы, пироксены, гранаты и пр.)

Неполный анализ – определяются только полезные компоненты и/или их минералы-спутники (золото, пиром и т.д.)

Детальный анализ – определяются все минералы шлиха с точностью до минерального вида, часто с выделением типоморфных признаковы (морфологический типоморфизм, типохимизм и пр.)

Стадии минералогического анализа

Подготовка шлиха к анализу;

Собственно минералогический анализ

Подготовка шлиха к анализу – это ряд последовательных операций, которые облегчат диагностику минералов шлихов.

7.12

Схема подготовки шлиха к анализу

На пакетиках точна привязка шлиха, вся вообще информация пишется на пакетик.

В нашем случае заканчивается магнитной сепарацией.

Фракционирование по магнитным свойствам:

(магнитные свойства – это способность минералом намагничиваться во внешнем магнитном поле. Выделяют три группы минералов в минералогии: ферромагнетики, парамагнетики, не магнитные(сильно, слабо, не). Магнитные свойства определяют хим составом и физ свойствами. Присутствие магнитофоров обуславливают магнитные свойства (железо, марганец, хром, уран, никель и кобальт)

Магнитная фракция черная, первая и вторая электромагнитные серые, первая потемнее.

Магнитная фракция используется для сильно магнитных минералов, реагируют на слабый магнит. Шлих рассыпается на стекло берется постоянный магнит (если постоянный магнит без немагнитного кожуха, то его нужно обернуть калькой) магнитом переносим магнитные на другое стекло или в пакетик. Обычно эту операцию повторяют, потому что вполне возможно случайно захватить немагнитный. Если магнитный в срастании с немагнитным, то если магнитного будет 50% то магнит заберет это зерно. Указывает на парагенезис и тогда немагнитный тоже нужно будет определить. То есть определяем темные и сростки.

Электромагнитная. С помощью электромагнита. Первая отбирается, когда электромагнит дает 0,5Ампера, вторая 1 Ампер. Чем сильнее ток, тем сильнее поле, тем слабее магнитные свойства минералов. В первую попадают сильные парамагнетики, во вторую менее сильные. То что остается в немагнитную. Ход работы: включается в сеть электромагнит, выводим стрелочку на нужное количество ампер, подается ток в щеточки, в них собираются сильные, выключаем на стёклышком и они падают. Так же вторую, только ток больше.

Таблица минералов и их магнитность.

Величина: удельная магнитная восприимчивость (каппа).

В магнитную только ферро, в первую сильные пара, во вторую относительно сильные пара. В немагнитную пара слабые, диа.

Фракционирование по магнитным свойствам:

Магнитная фракция – с помощью постоянного магнита минералы с сильными магнитными свойствами (ферро ферри)-магнетит, пирротин, иногда хромит, космическая быть и технические загрязнения (гвозди, проволка).

Электромагнитные фракции с помощью электромагнитов разных конструкций.

1 электромаг – при силе тока 0,5А сильные парамагнетики ильменит гранат(альмандин, гематит, мартит гетит и др.

1элмаг при силе тока 1 А слабые парамагнетики – пироксены, амфиболы, эпидот, турмалин(шерл) сфен, касситерит, хлориты, оливин, биотит.

Немагнитная фракция – все остальное (включая распространённые сульфиды)

(космическая пыль- магнитные шарики)

Далее немагнитная фракция подвергает фракционированию по плотности.

Фракционирование по плотности ( в улсовиях химической лаборатории)

С помощью тяжелых жидкостей (бромоформ(2,89), жидкость туле (3,19) есть еще другие). Они очень летучи и ядовиты, поэтому нужен вытяжной шкаф.

Промывка полученных фракций спиртом

Оборудование – специальные стеклянные емкости, вытяжной шкаф

Легкая фракция – породообразующие минералы, тяжелая –ценные минералы россыпей.

У нас это фракционирование не проводят. Нет бромоформа, спирта и шкафа.

Бинокуляр:

Что необходимо для визуальной диагностики

21.12

Геологическая интерпретация результатов минералогического анализа шлихов

Основная задача минералогического анализа шлихов – выявление ценных минералов и определение их количественного содержания в исходной шлиховой пробе (в рыхлых отложениях) в точке отбора пробы.

Содержание ценного минерала (ценного компонента) определяется в весовых количествах, измеряемых в г/т, г/м3, или в весовых процентах.

При подсчёте содержания ценного компонента в рыхлых отложениях используется полуколичественный и количественный анализы, методика поведения которых приводятся в соответствующих инструкциях.

Статистические параметры обработки результатов минералогического анализа шлихов

Средние содержания шлихообразующих минералов, которые напрямую зависят от состава коренных источников, устанавливаются для отдельных водотоков, для бассейнов их питания и в целом для региона. Вариации значений средних содержаний позволяют оценить потенциальную рудоносность территории.

Корреляционные связи шлихообразующих минералов позволяют выявить индикаторные шлихо-минералогические ассоциации, которые обусловлены как их парагенетическими ассоциациями в коренных источниках, так и их абразивной стойкостью при транспортировке.

В результате в рыхлых отложениях возникают чисто механические и в то же время генетически закономерные шлихо-минералогические ассоциации, имеющие поисковое значение.

Шлихо-минералогическая ассоциация – закономерная совокупность наиболее устойчивых минералов, отражающая генетическую связь коренных источников.

Среди шлихо-минералогических ассоциаций выделяются типоморфные метаморфогенные, метаматогенные, рудные и др.

Состав шлихо-минералогических ассоциаций, их зональное размещение позволяет решать вопросы о расположении коренных источников. Известно, что участки шлиховых аномалий, прилегающие к коренным источникам, имеют высокие корреляционные связи породообразующих минералов. По мере же удаления от коренного источника корреляционные связи минералов начинают определяться в основном физической стойкостью минералов и их поведением при транспортировке.

Критерии определения дальности переноса обломочного материала

Учитывается поведение минерала в процессе транспортировки: степень износа обломочных частиц, наличие оксидных плёнок, наличие минеральных сростков.

Выявление состава и удалённости коренных источников – задача далеко непростая и требует учёта многих моментов. Следует учитывать также, что состав шлиха часто соответствует нескольким коренным источникам, а поэтому один и тот же минерал мог поступать в рыхлые отложения из разных источников.

Роль типоморфизма минералов при изучении шлихов

Уточнение генетической связи минералов шлиха с конкретным коренным источником проводится с учётом типоморфных особенностей минералов шлиха, к каковым относятся:

морфология кристаллов;

особенности химического состава (микропримеси), что отражается в различии окраски, люминесценции, оптических констант минералов.

Особое внимание уделяется так называемым нешлиховым минералам, являющихся химически (сульфиды, молибдаты, вольфраматы и др.) и механически (флюорит, шеелит и др.) нестойкими. Они исчезают уже на расстоянии 0,5-1 км от коренного источника. Для ряда труднодиагностируемых минералов при низком их содержании в шлихах выделяются минералы-спутники (пироп, хромдиопсид, оливин) и минералы-индикаторы (Mg-ильменит).

Шлиховые карты

Составление шлиховых карт – заключительная стадия шлихового метода.

Это – конечный продукт графической обработки результатов шлиховой съёмки и минералогического анализа шлихов.

Шлиховая карта должна быть наглядной, максимально отражая характер распределения ценных компонентов в рыхлых отложениях региона.

Выделяют карты:

фактического материала (регистрационные, детальные);

вторичных ореолов рассеяния (ореольные);

прогнозные.

Карты фактического материала

Карты фактического материала – фиксируют точки отбора проб и отображают результаты лабораторного минералогического анализа шлихов (кружковые качественные и количественные карты). Минеральный состав отображается соответствующими легенде значками, вписанными в круг, центр которого помещается на карте на месте взятия шлиховой пробы.

На картах площадной и детальной шлиховой съёмки фиксируется количественный состав шлихов.

Количественная шкала оценки:

единичные зёрна в шлихе (знаки);

десятки знаков;

весовые количества.

С помощью условных знаков отображается генетические типы рыхлых отложений (аллювий, делювий и т.д.) Они являются основой для составления карт ореолов рассения.

Ореольные шлиховые карты

Фиксируются шлиховые аномалии, которыми являются вторичные механические ореолы и потоки рассеяния. Аномальными считаются шлихи с повышенным относительно фона содержанием ценного компонента.

Площадные шлиховые ореолы возникают в элювии и делювиальных шлейфах, являются переходными между коренными источниками и аномалиями в аллювии.

Ореолы бывают мономинеральными или полиминеральными. Участки с максимальным содержанием ценного компонента соответствуют:

в случае элювия – положение коренного источника в плане;

в случае делювия – незначительное удаление от коренного источника.

Шлиховые потоки рассеяния

Шлиховые потоки рассеяния – соответствуют шлиховым аномалиям, возникающим в аллювии современной гидросети со всеми её притоками, оврагами и распадками.

Отражают динамику движения обломочного материала от коренного источника к пониженным участкам рельефа.

Изображаются потоки рассеяния линиями в виде полос, вытягивающихся вдоль русел рек и их притоков. На шлиховых картах потоки рассеяния выклиниваются в тех местах, где из аллювия исчезают ценные компоненты и прерываются в неопробованных участках.

Для выявления шлиховых ассоциаций строятся полиминеральные шлиховые аномалии. Количественное содержание ценного компонента отображается в виде линий различной ширины.

Используется 3-х ступенчатая шкала содержаний:

высокие;

средние;

низкие.

Прогнозные шлиховые карты

Заключительная стадия обработки результатов шлиховой съёмки.

На прогнозных картах фиксируются максимумы площадных шлиховых аномалий и потоков рассеяния, которые переносятся с ореольныхх карт. Сюда же наносятся выявленные геофизические аномалии и аномалии других поисковых геологических работ.

Анализ всей полученной информации (выявленные шлиховые аномалии, структурно-геологические и геоморфологические условия) позволяет прогнозировать расположение коренных источников и мест, благоприятных для образования россыпей.

Перспективные участки отмечаются сплошными толстыми цветными линиями. Такие карты обычно составляют на 1-2 минерала.