- •«Сибирский федеральный университет»

- •Курсовая работа

- •1. Подробное описание региона на месте строительства гидроузла

- •1.1. Климат

- •1.2. Гидрологические данные

- •1.3.Геологические данные

- •1.4.Сейсмические данные

- •1.5.Энергохарактеристика района

- •2.Выбор створа для строительства гэс

- •3. Аналоги гэс

- •4. Построение кривых связи

1.3.Геологические данные

Русло реки слабо извилистое. В районе устья реки Маракан (465 км от устья) изобилует мелкими перекатами, в 10—15 км ниже притока русло сужается и начинается участок порогов, дно каменистое с примесью гравия и гальки.

Основной почвенный комплекс – горный примитивный. Сопутствующий почвенный комплекс – каменистые россыпи.

1.4.Сейсмические данные

Место предполагаемого створа обозначено на карте ОСР-2016-D

Рисунок 3 - Сейсмическое районирование территории РФ

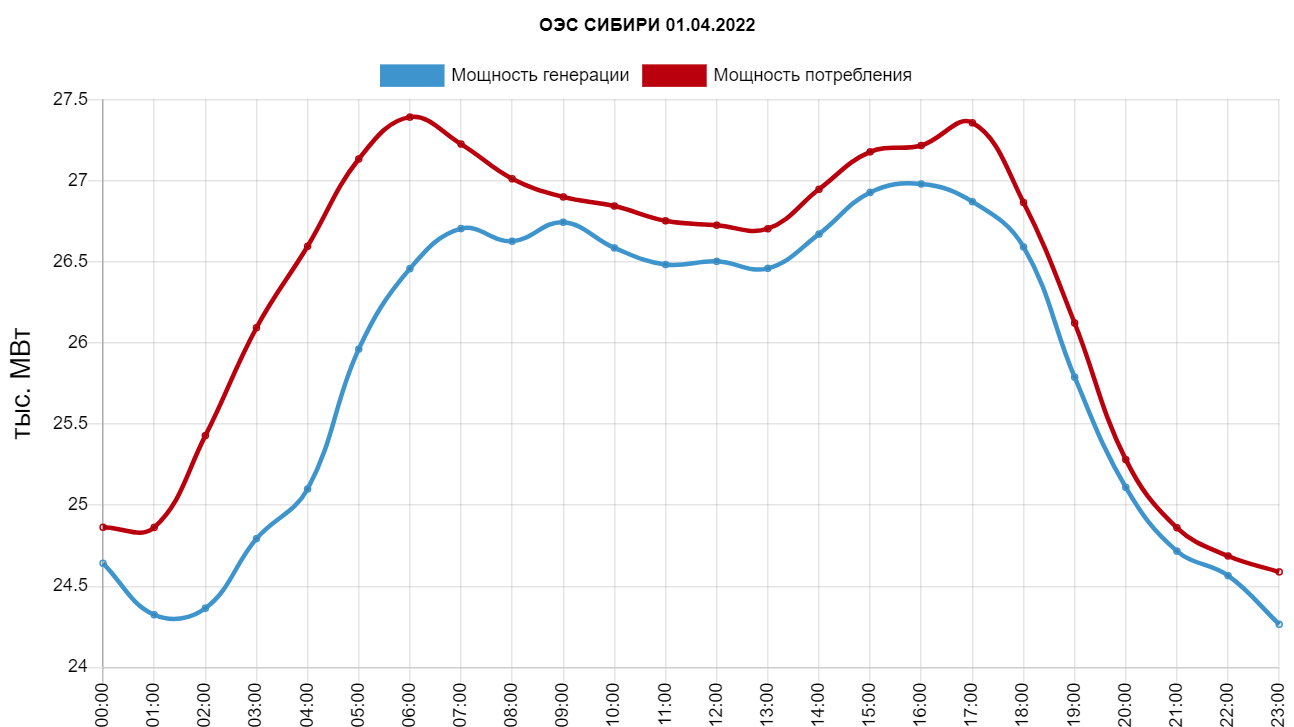

1.5.Энергохарактеристика района

Энергосистема: ОЭС Сибири.

Рисунок 4 – Суточный график нагрузки ОЭС Сибири на 01.04.2022

Объединенная энергетическая система Сибири располагается на территории Сибирского Федерального округа и частично - Дальневосточного Федерального округа. Операционная зона ОДУ Сибири охватывает 12 субъектов Российской Федерации: республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия; Алтайский, Забайкальский и Красноярский края; Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области.

В ее состав входят 10 региональных энергетических систем: Алтайская, Бурятская, Забайкальская, Иркутская, Красноярская, Новосибирская, Омская, Томская, Хакасская, Кузбасская. При этом Алтайская энергосистема объединяет Республику Алтай и Алтайский край, Красноярская — Красноярский край и Республику Тыва.

Электроэнергетический комплекс объединения образуют 118 электростанции суммарной установленной мощностью 52 251,3 МВт (по данным на 01.01.2022). Из них на долю гидроэлектростанций приходится 25 326,4 МВт (48,4 %), на долю тепловых электростанций – 26 574,7 МВт (50,9 %), солнечных электростанций – 350,2 МВт (0,7 %). Основная электрическая сеть ОЭС Сибири сформирована на базе линий электропередачи в габаритах класса напряжения 110, 220, 500 и 1150 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет 102 807 км (по данным на 01.01.2022).

Рисунок 5 - Установленная мощность электростанции ОЭС Сибири

Предприятия и ближайшие потребители в районе гидроузла:

ООО «Артель старателей «Лена»

ПАО «Высочайший»

АО «Первенец»

АО «Светлый»

ЗАО «Артель старателей «Витим»

ООО «Урахан»

ООО «ЛенРЭМ»

АО «Артель старателей «Севзото»

ЗАО «Ленсиб»

ООО «Кяхта»

Г.Усть-Кут

2.Выбор створа для строительства гэс

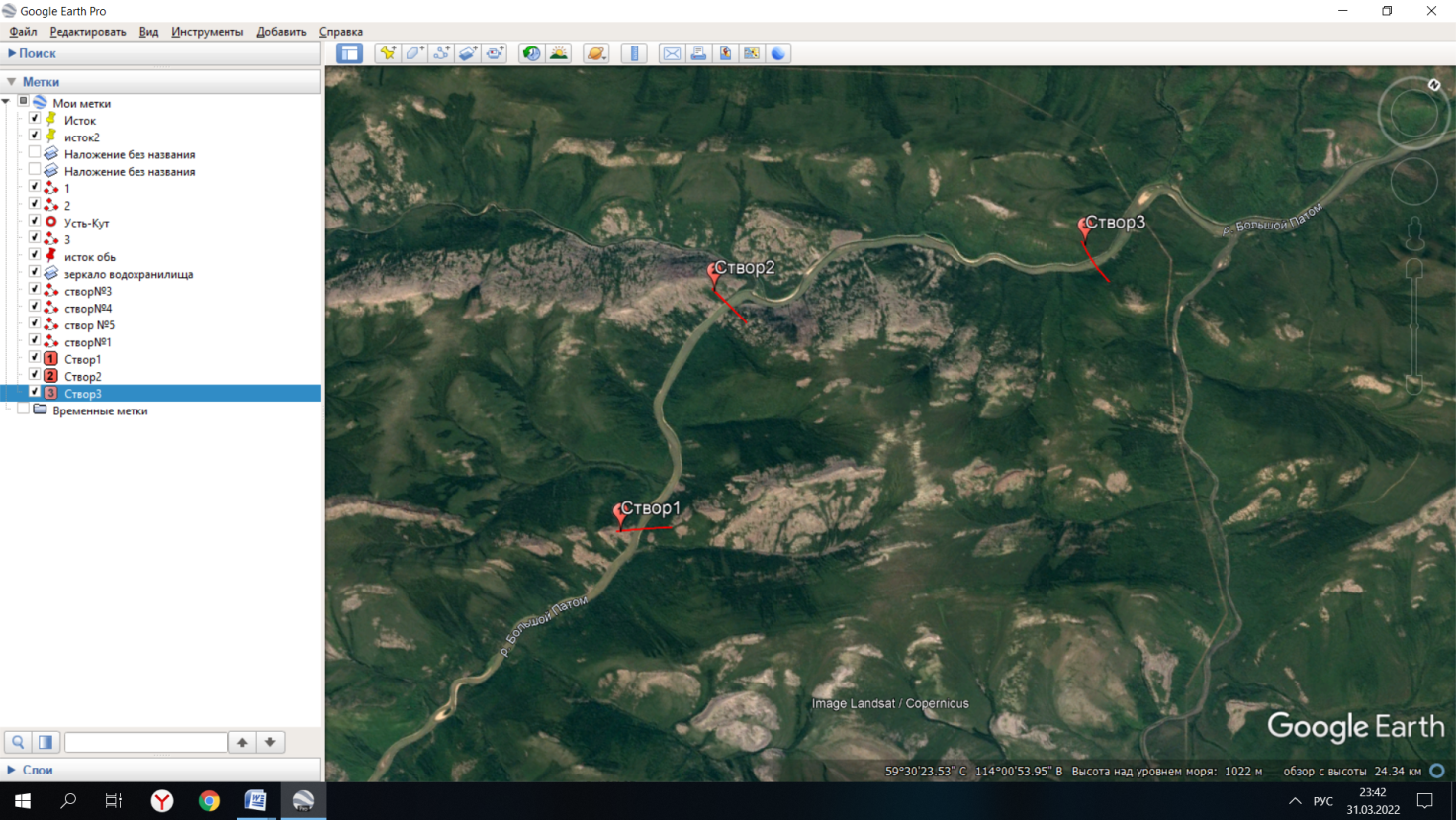

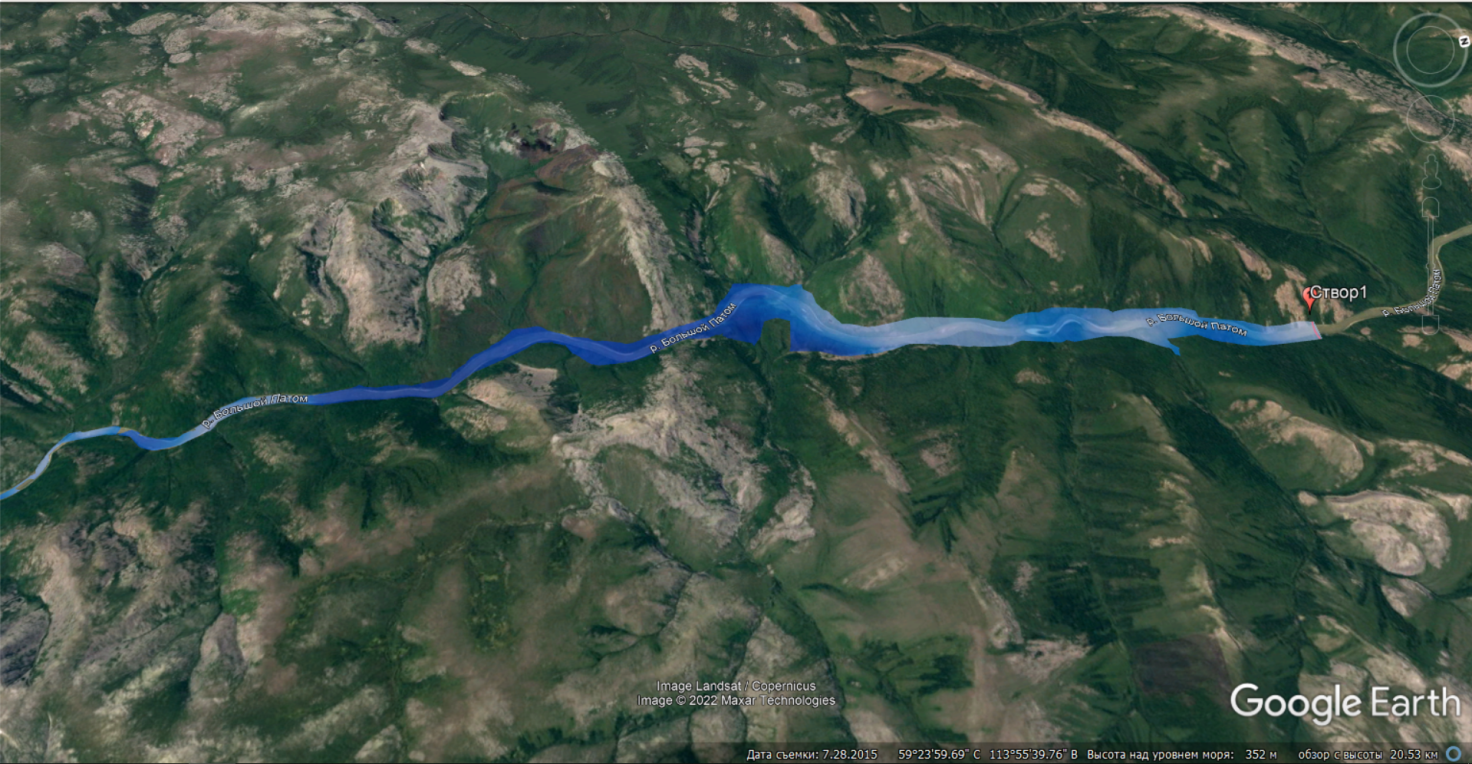

Для определения возможных створов была использована программа "Google Earth". В данной программе хорошо видно горные, а также равнинные местности.

Выбор створа гидроузла обычно осуществляется на основе технико-экономического сравнения нескольких вариантов компоновки. При выборе створа учитываются многочисленные факторы, в числе которых определяющими являются:

благоприятные топографические данные профиля створа и гидрологические характеристики реки;

экологический критерий (запрет на затопление особо охраняемых природных территорий);

энергетический критерий (возможность получения максимальной мощности ГЭС при стоимости затапливаемых водохранилищем объектов, стремящейся к наименьшей, т. е. минимизация площадей затопления и объектов, требующих переноса, переустройства или защиты);

критерий близости створов к объектам инфраструктуры:

ЛЭП;

автомобильные дороги;

железные дороги;

карьеры строительных материалов (для сооружения плотины из местных материалов);

планируемые объекты капитального строительства (близость участка, удобного для размещения строительной базы, жилого поселка, складов и т.д.).

Для проектируемой ГЭС было рассмотрено 3 створа. Каждый имеет свои особенности, поэтому далее представлен каждый створ в отдельности, а также их характеристика.

Рисунок 6 – предполагаемые створы для строительства гидроузла

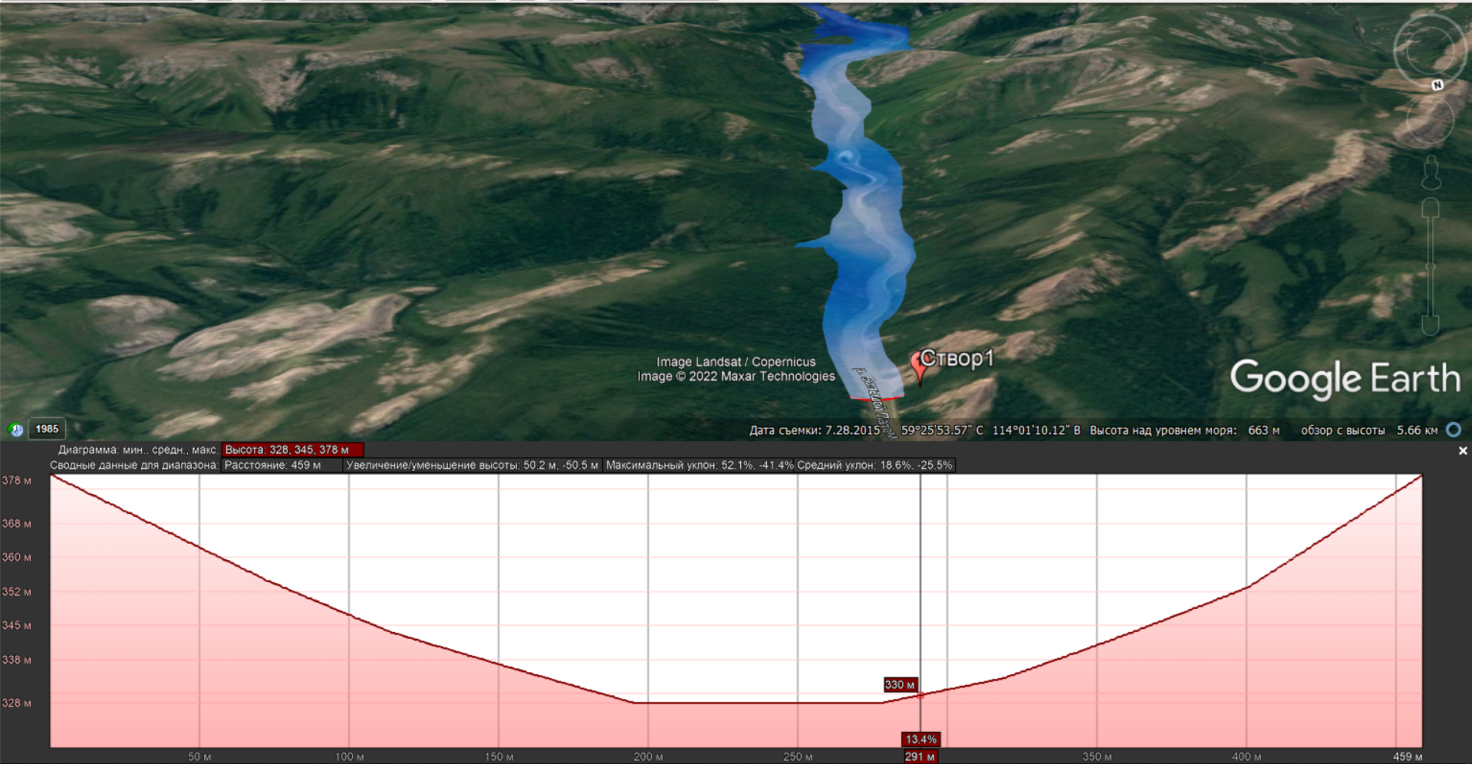

Рисунок 7 – Предполагаемый створ №1

Рисунок 8 – Зона затопления при напоре 50 (м)

К преимуществам данного створа относятся, что оба берега имеют сравнительно большой уклон, следовательно, станционную часть плотины можно расположить с любой стороны.

В зону затопления не входят, поселки, а также особо охраняемые объекты и территории. Также получена минимальная мощность и напор относительно других створов. Минусами данного створа по отношению к другим являются: максимальная длина относительно других створов и отдаление от населенных пунктов (136 км от села Кропоткин).

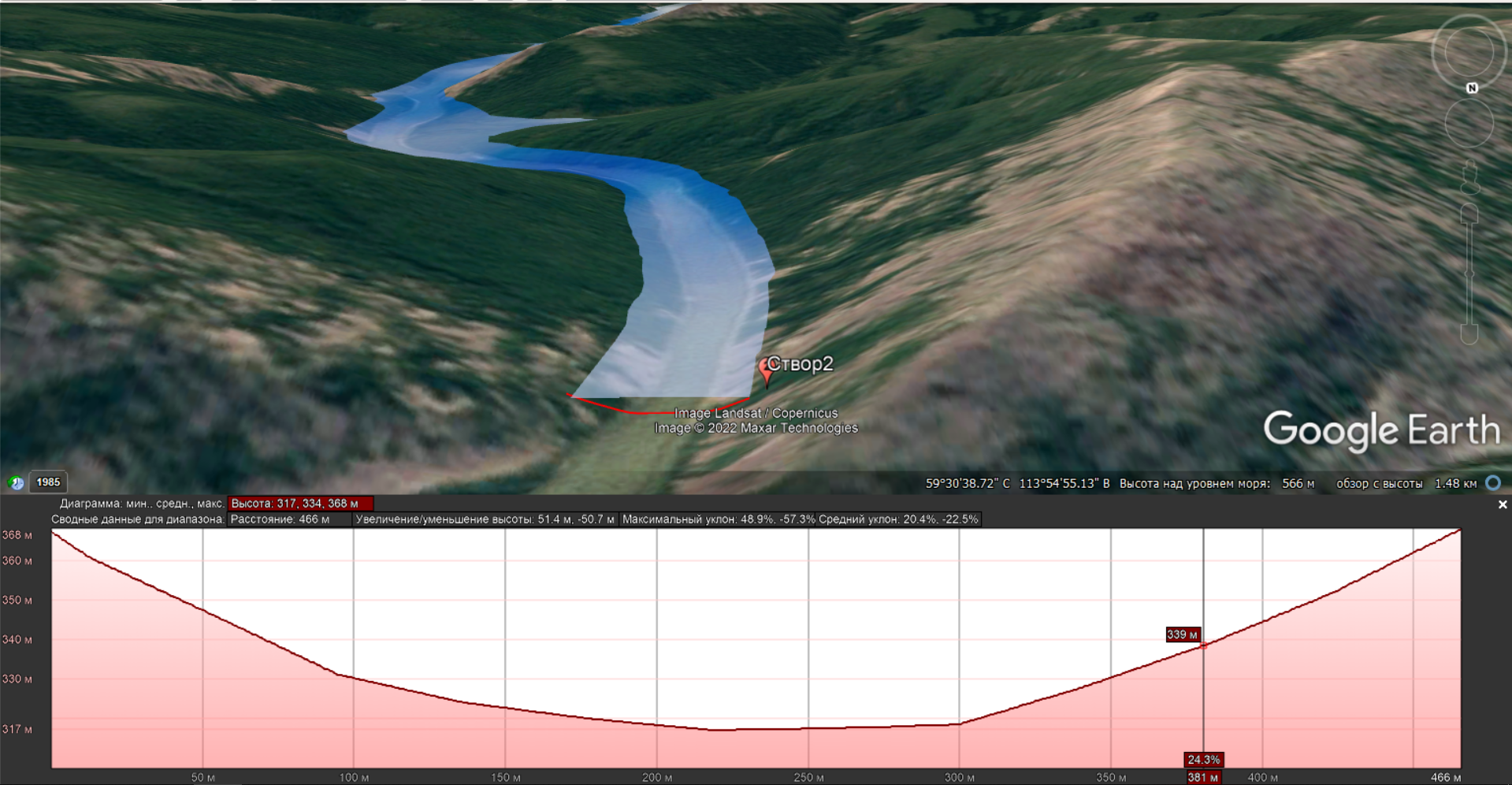

Рисунок 9 – Предполагаемый створ №2

Рисунок 10 – Зона затопления при напоре 50 (м)

К преимуществам данного створа относятся, что оба берега имеют сравнительно большой уклон, следовательно, станционную часть плотины можно расположить с любой стороны, а так же, длина створа имеет меньший размер относительно других створов.

В зону затопления не входят, поселки, а также особо охраняемые объекты и территории. Также получена средняя мощность и напор относительно других створов. Минусом данного створа по отношению к другим является отдаление от населенных пунктов (141 км от села Кропоткин).

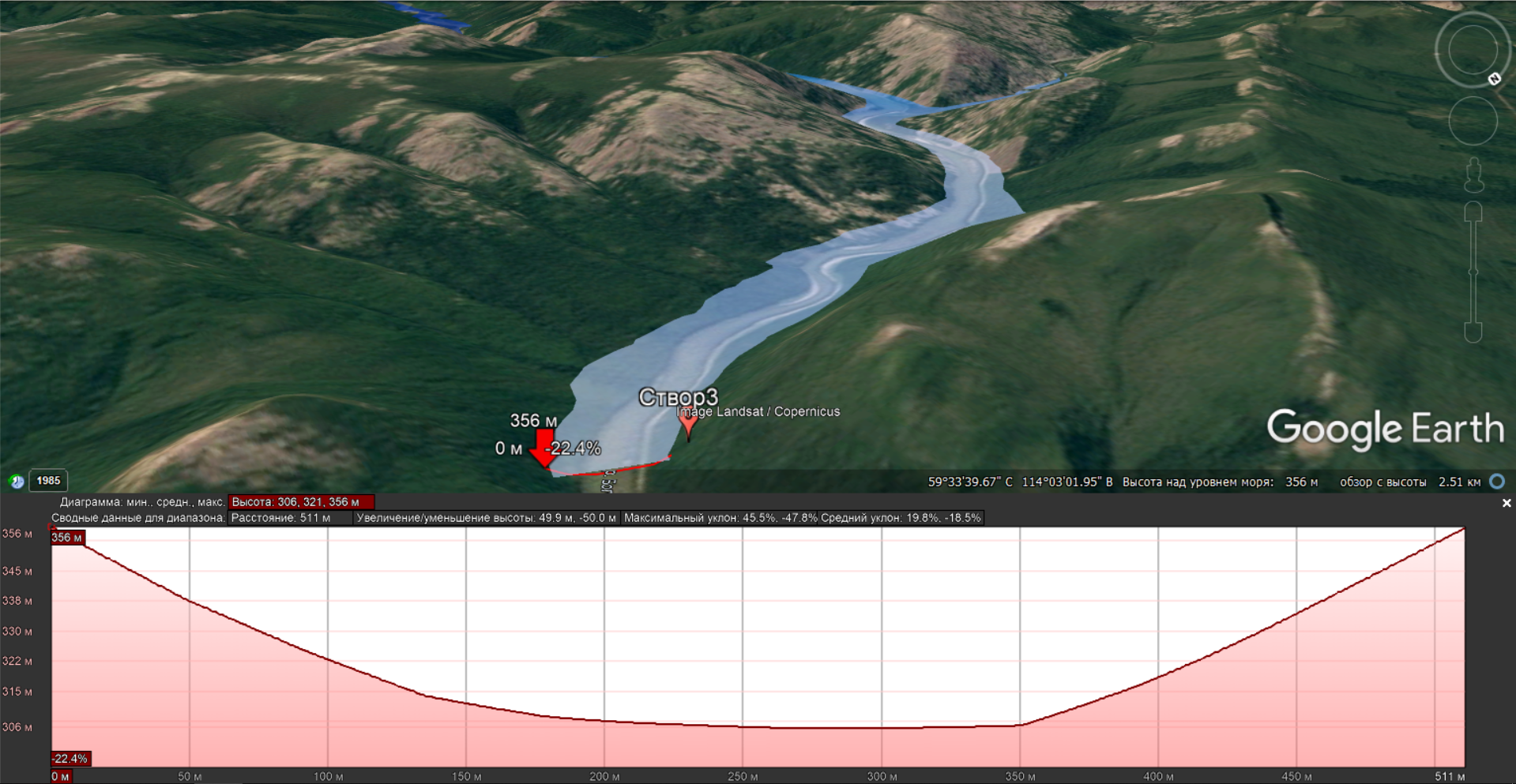

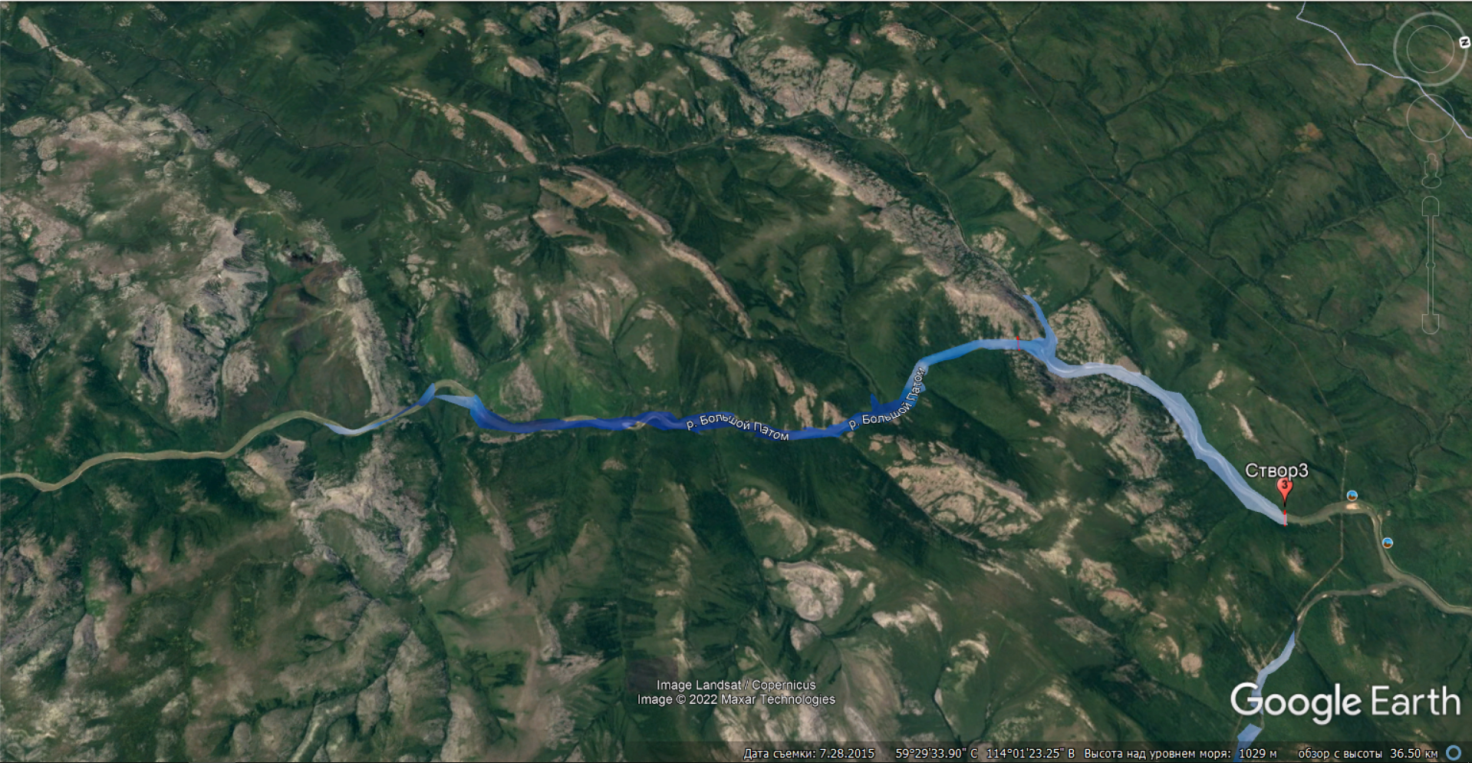

Рисунок 11 – Предполагаемый створ №3

Рисунок 12 – Зона затопления при напоре 50 (м)

К преимуществам данного створа относятся, что оба берега имеют сравнительно большой уклон, следовательно, станционную часть плотины можно расположить с любой стороны.

В зону затопления не входят, поселки, а также особо охраняемые объекты и территории. Также получена максимальная мощность и напор относительно других створов. Минусом данного створа по отношению к другим является отдаление от населенных пунктов (143 км от села Кропоткин ).

Таблица 1 – Сравнительная таблица основных параметров предполагаемых створов

№ Створа |

H, м |

|

НПУ, м |

L створа, м |

L вдхр, км |

м3/с |

Nр.п., МВт |

Э, млрд. кВт*час

|

1 |

50 |

328 |

378 |

459 |

27,8 |

349 |

171 |

1,49 |

2 |

50 |

317 |

367 |

466 |

29,8 |

349 |

171 |

1,49 |

3 |

50 |

306 |

356 |

511 |

30,2 |

349 |

171 |

1,49 |

Примеры расчётов:

где H – напор (м), Q – расход (м3/c );

где N – мощность (кВт),

t – количество часов в году.

Вывод: Рассмотрев несколько вариантов и проанализировав множество факторов, можно сделать вывод, что створ №1 является лучшим из имеющихся, так как, получены: предполагаемая максимальная мощность ГЭС, максимальный напор, минимальная длина створа. В зону затопления не входит ни один объект инфраструктуры, особо охраняемые объекты и территории. Близость к населенным пунктам.

ДНО, м

ДНО, м ,

,