Учебник (Зеньков) / Zenkov

.pdfон не реагирует на возможности удовлетворения потребностей более высокого уровня. Как только физиологические потребности человека будут удовлетворены в достаточной степени, полагал Маслоу, возникает новая совокупность потребностей, которые автор назвал потребностями безопасности, предполагающие поиск безопасности, стабильности, надежности, защиты, освобождение от страха и т. д.

За удовлетворением потребностей безопасности наступает черед

потребностей принадлежности: если физиологическая потреб-

ность и потребность безопасности были достаточным образом удовлетворены, возникнут потребности любви и привязанности и принадлежности, теперь индивид почувствует, что рядом с ним нет друзей, и будет испытывать «голод» к нежным отношениям с людьми вообще.

Вышестоящую ступеньку на иерархической лестнице занимают потребности самоуважения, имеющиеся у большинства индивидов. Маслоу выделял два аспекта: самоуважение и уважение со стороны других людей. Самоуважение связано с потребностью индивида в достижениях, компетентности, самодостаточности, уверенности перед лицом мира, независимости и свободы. Кроме того, индивиды ищут уважения других людей – то, что исследователь назвал потребностью высокой репутации в глазах других людей (престиж, статус, признание, внимание). Удовлетворение потребностей самоуважения ведет к чувству уверенности в себе, ценности, достаточности, осознанию полезности, своей значимости в этом мире. Неудовлетворенные потребности самоуважения приводят к возникновению чувства неполноценности, ощущениям слабости и беспомощности.

На вершине пирамиды потребностей находятся потребности самоактуализации, т. е. желание человека стать тем, кем он может быть, полностью реализовать свои способности, потенциал личности. Маслоу отмечал, что эти потребности принимают специфичные формы: кто-то испытывает желание быть идеальной матерью, другой стремится к физическому совершенству, третий – к занятиям живописью или научной деятельностью. Индивидуальные различия на этом уровне громадны. Эти потребности появляются после удовлетворения физиологических потребностей, потребностей безопасности, любви и уважения. Следовательно, индивиды, стремящиеся удовлетворить потребности самоактуализации, находятся в поиске соответствующей работы и, когда найдут ее, будут высоко ценить новые обязанности, которые позволят им реализовать свой потенциал или открыть неизвестные им самим таланты.

130

Маслоу предупреждал, что его иерархия не является жесткой схемой. Опыт работы в медицинской клинике подтолкнул ученого к выводу о том, что у большинства людей, с которыми ему довелось общаться как с пациентами, потребности были ранжированы определенным образом. Однако встречались и исключения. Для кого-то самоактуализация была более значима, чем потребности принадлежности и любви. Для других превалирующим являлось стремление к творчеству даже при условии того, что их низшие нужды оставались неудовлетворенными. Третьи существовали только на уровне основных потребностей. Ученый предостерегал против заблуждения относительно того, что новые потребности возникают после полного удовлетворения предшествующих. Маслоу считал, что потребности нормальных людей в одно и то же время являются частично удовлетворенными и частично ненасыщенными. Таким образом, более точное описание иерархии состоит в определении степени удовлетворения потребностей на ее уровнях.

Маслоу полагал, что человека можно мотивировать к удовлетворению тех потребностей, которые наиболее важны для него в данный момент жизни, и предлагал описание этих нужд. Настоятельность определенной потребности может зависеть от степени, в которой были удовлетворены нужды более низкого уровня. В частности, Маслоу подчеркивал особое значение физиологических потребностей, которые, как он полагал, большинство индивидов будут стремиться удовлетворить прежде всего. Потребность в самоактуализации удовлетворяется последней и реже всего, хотя исследователь наблюдал и исключения из данного правила.

В чем состоят отличия теории Маслоу и концепции Скиннера? Последний полагал, что мотивация индивидов к совершению определенных действий может осуществляться посредством положительного подкрепления или наказания. Вознаграждение, которое они получают, позволяет людям удовлетворить свои потребности. Маслоу придерживался иного мнения относительно стремления индивидов насытить потребности с помощью конкретных действий. Человек удовлетворяет потребности прямо, с помощью адекватного поведения. Оба теоретика полагали, что регулирование поведения индивида предполагает изменение совокупности обстоятельств. Скиннер подчеркивал, что такого изменения можно добиться, используя различные формы положительного подкрепления, а Маслоу полагал, что стремящиеся оказать влияние должны обеспечивать условия, предоставляющие их подопечным возможность для удовлетворения личных потребностей посредством определенной деятельности.

131

Предположение менеджмента о природе человеческой

Поскольку одна из основных задач менеджмента заключается в действиях, направленных на оказание влияния на других людей, руководителям организации необходимо определиться в своем отношении к человеку, что позволяет предсказать реакцию работников на различные системы оплаты труда и стимулирования, правила или нормы. Именно эти предположения будут направлять механизмы организации, призванные мотивировать сотрудников к желаемому поведению. Дуглас Макгрегор в работе «Человеческая сторона предприятия» утверждал, что каждое управленческое действие основывается на предположениях, обобщениях и гипотезах, т. е. на теории.

Такие предположения часто являются внутренними и неосознанными, но несмотря на это формируют прогнозы менеджера относительно того, что в случае, если они предпримут «а», произойдет «б». Теории могут быть полностью адекватными или во многом ошибочными, но они влияют на любые управленческие решения и действия. Упор на практичность предположений на самом деле означает: давайте примем мои теоретические предположения без доводов или проверки.

Макгрегор высказал гипотезу, что политику и практику менеджмента определяют два противоположных набора предположе-

ний. Один из них – традиционные взгляды на управление и контроль,

или теория Х, базируется на следующих неявных допущениях:

−средний индивид испытывает врожденную неприязнь к труду

ибудет всячески избегать его;

−большинство работников необходимо контролировать, направлять, угрожать им наказанием. Только под давлением менеджмента сотрудники предпринимают необходимые для выполнения задач организации усилия;

−средний индивид предпочитает быть направляемым, не желает принимать на себя ответственность, его амбиции весьма невелики, а основное стремление – почувствовать себя в безопасности.

Макгрегор критически отнесся к этим предположениям. Он полагал, что базирующиеся на них стратегии менеджмента игнорируют полноту человеческих потребностей. Предположения теории Х относятся исключительно к человеческим потребностям низших уровней,

иориентирующиеся на них менеджеры используют лишь незначительную часть потенциальных возможностей среднего индивида. Затем Макгрегор отмечал, что аккумулирование знаний о поведении человека делает возможным появление «новой теории управления

132

человеческими ресурсами», которую он называл теорией Y, интегри-

рующей цели организации и индивидуумов и основывающейся на следующих предположениях:

–физические и умственные усилия необходимы при выполнении работы, так же естественны, как в игре или на отдыхе;

–внешний контроль и угроза наказания отнюдь не единственные средства направления усилий для выполнения задач организации.

Ввыполнении разделяемых индивидом задач организации человек будет самостоятельно направлять и контролировать свои действия;

–участие индивида в выполнении задач организации – функция вознаграждения, связанного с их решением;

–в соответствующих условиях средний индивид учится не только принимать на себя ответственность, но и стремится к ней;

–способностями использовать относительно высокую степень воображения, изобретательности и творчества в решении проблем организации обладают широкие слои населения;

–в условиях современной промышленной жизни интеллектуальные возможности среднего человека используются лишь отчасти.

Отличия между двумя теориями очевидны. Сторонники теории Х полагают, что индивиды испытывают неприязнь к работе, ленивы, не имеют амбиций, предпочитают быть направляемыми и избегают ответственности. Ценность работы для них вторична, поэтому менеджеры должны побуждать их к труду с помощью денег или другого внешнего вознаграждения. Распространенная практика основанного на философии теории Х менеджмента предполагает: широкое использование системы фиксации рабочего времени, пристальный контроль за действиями работника, проверку качества произведенной продукции специальными сотрудниками, узкоспециализированные рабочие места и точные должностные инструкции. Основной принцип теории Х – это принцип внешнего контроля с помощью систем, процедур или инспекций.

Напротив, базисным положением теории Y является принцип интеграции, предусматривающий создание условий, в которых члены организации достигают индивидуальных целей наилучшим образом только в том случае, когда они направляют свои усилия на решение задач предприятия. Основанный на теории Y менеджмент предполагает, что труд – это естественная человеческая деятельность, в определенных условиях приносит громадное удовлетворение, и считает создание таких условий частью своей работы, что индивиды способны принимать на себя ответственность и использовать воображение,

133

изобретательность, созидательные возможности для решения задач организации.

Многие теоретики и практики выражают сомнения в адекватности теории Y эффективному управлению, так как очевидно, что некоторые ее предположения ошибочны. Этот вопрос был поднят в 1970 г., при проведении сравнительного исследования практики менеджмента в четырех компаниях. Две из них занимались обычными операциями: одна удачно, другая – нет. Две другие компании специализировались: на инновационной деятельности, и снова одна преуспевала, а другая – испытывала трудности. Исследователи сделали вывод, что менеджмент преуспевающей в обычном бизнесе компании соответствовал принципам теории Х, а успевающей в инновациях компании – теории Y.

Индивидуальные и национальные различия в структуре потребностей

Структура человеческих потребностей сугубо индивидуальна, что необходимо осознавать в каждой попытке понять чью-либо мотивацию. Относительное значение конкретных потребностей с течением времени изменяется, так как меняются и обязательства и интересы индивидов.

Рассмотренные нами теории мотивации имеют клеймо «Сделано в США». Насколько применимы они к гражданам других стран? Ответить на этот вопрос попытался Г. Хофстед, сформулировавший присутствующие в теории Х и теории Y невысказанные предположения о культуре: сравнительное исследование американских ценностей и ценностей, доминирующих в странах Запада, показало, что общие предположения американской стороны базируются как на теории Х, так и на теории Y:

–процесс труда адекватен природе человека;

–необходимо в максимальной степени использовать способности работников;

–задачи организации отнюдь не совпадают с целями ее сотруд-

ников;

–работники не отождествляют себя с организацией как единым

целым.

Эти предположения отражают тот факт, что американское общество ориентируется на ценности Макгрегора, большая их часть принята в других западных странах. Однако ни одна из них не пользуется популярностью в странах Юго-Востока. Базисные предполо-

134

жения менеджмента компаний Юго-Восточной Азии состоят в следующем:

–труд – это насущная необходимость, однако он не является самоценным;

–человек должен найти свое место в мире, пребывая в гармонии с окружающей средой;

–абсолютные задачи стоят только перед Богом. В мире наделенные властью индивиды представляют Бога, поэтому остальные должны выполнять поставленные ими задачи;

–поведение человека определяется его членством в семье и (или) группе. Индивиды, которые ведут себя иначе, отвергаются обществом.

Таким образом, определяемые культурными различиями базисные предположения менеджмента в странах Юго-Восточной Азии не имеют ничего общего с основными гипотезами теории Х и Y. В этом регионе основанные на предположениях Макгрегора концепции менеджмента неэффективны.

4.2.Коммуникации в менеджменте

Впроцессе общения человек координирует свои действия с другими индивидами. Говорить и писать умеет любой из нас, но далеко не каждый человек способен понять другого. Индивиды имеют разные уровни образования, опыт и личные потребности, что во многом определяет их способность правильно понять сообщения других людей, осознать смысл, который они вкладывают в слова или жесты. Процесс управления, эффективность совместного труда во многом зависят от умения менеджера принять и верно интерпретировать сообщения сотрудников.

Процесс коммуникации

Мы осуществляем коммуникации и когда отправляем сообщение кому-либо, и когда размышляем о том, какой ответ получим. Мы интерпретируем сообщение индивида и создаем в ответ собственное. Предположим, менеджер и сотрудник беседуют о рабочем задании. Для того чтобы понять, что имеет в виду каждая сторона, они вслушиваются в слова, оценивают жесты, читают соответствующие документы или изучают оборудование. Когда собеседники достигают взаимного понимания по вопросу будущих действий, мы имеем право заявить, что была осуществлена эффективная коммуникация.

135

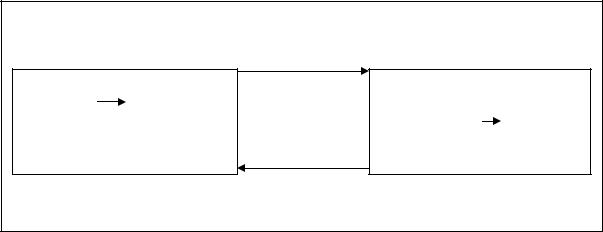

Для того чтобы проанализировать возникающие в процессе коммуни- |

||||

кации проблемы, мы разбиваем его на несколько элементов (рис. 4.1). |

||||

|

|

|

Сообщение |

|

|

|

|

(вербальное/ невербальное) |

|

Отправитель |

Получатель |

|||

Каналы передачи |

Кодирование |

|

||

Значение, |

|

|

||

(формальные/ |

|

|

Декодирование |

Получение |

вкладываемое |

|

|

||

неформальные) |

|

|

и интерпретация |

|

в символы |

|

|

|

|

отправителем |

|

|

|

|

|

|

|

Обратная связь |

|

|

|

|

(вербальная/ невербальная) |

|

|

Рис. 4.1. Схема коммуникаций в менеджменте |

|

||

Для процесса коммуникаций необходимы по меньшей мере два индивида – отправитель и получатель. Отправитель начинает коммуникацию, стараясь передать информацию о реальных фактах, идеях или чувствах, создавая сообщение посредством таких символов, как слова, действия или выражение лица. Отправитель передает эти символы получателю с помощью некоего средства зрительно, устно или с помощью другого канала. Получив сообщение, адресат пытается восстановить оригинальную мысль отправителя. На данных принципах основываются и коммуникации между несколькими отправителями и получателями. Когда адресат, получивший сообщение, отвечает отправителю, роли сторон изменяются.

Между ними формируется непрерывный взаимный информационный поток, реакция каждой стороны выражается в обратной связи на сообщение. Основная цель цепочки сообщений – передача содержания идеи таким образом, чтобы получатель понял именно то, что ему хотели сообщить. Коммуникации – это обмен идеями, мнениями и информацией в устном или письменном виде посредством символов или действий.

Выбор канала

В менеджменте выделяют вербальные, письменные и невербальные каналы. Канал – это средство коммуникации между отправителем и получателем.

Вербальные коммуникации. Большинство руководителей предпочитают говорить, а не писать. Все исследования рабочего времени

136

менеджеров показывают, что большую часть его они тратят на личное общение с другими индивидами. К достоинствам устных коммуникаций относятся быстрота, спонтанность и возможность широкого использования невербальных сигналов. Устные коммуникации имеют место во время личной беседы или телефонного разговора, на встрече нескольких человек или на собрании, когда оратор обращается к многочисленной аудитории.

Письменные или электронные коммуникации. В небольшом бизнесе, когда функцию менеджера исполняет собственник компании, письменные коммуникации – весьма редкое явление. Большая часть информации хранится в голове собственника-менеджера, и как только он решает что-то предпринять, он немедленно осуществляет действия. По мере расширения предприятия, появления нескольких наемных работников изменения весьма незначительны. Каждый сотрудник прекрасно осведомлен о положении дел, знает, что ему делать, а информация или инструкции передаются устно. На этой стадии развития организации коммуникации сохраняют неформальный характер, даже если они напрямую влияют на операции компании.

Постепенно число сотрудников компании увеличивается, возможно, они будут исполнять только определенные части общего задания, работая в географически удаленных местах. Работники уже не имеют полной информации о состоянии дел организации, система усложняется, и они теряют контроль над событиями. Изменения в одной области влияют на другие сферы деятельности, но сотрудники уже не в состоянии учесть все возможные взаимодействия. Решение проблем заключается в разработке формальной информационной системы.

На начальном этапе достаточно простой системы – списка текущих заказов или графика прохождения заказов. Затем принимаются бюджеты для различных направлений деятельности и осуществляется сбор информации в отделы компании, что позволяет своевременно донести до сотрудников необходимые данные. Такие частные системы становятся основой формальной, или институционализированной, информационной системы.

Невербальные коммуникации. Один из важнейших типов межличностных коммуникаций – невербальные коммуникации или, по выражению некоторых исследователей, язык телодвижений. Специалисты в данной области утверждают, что нередко невербальные сигналы отправителя несут более значимую информацию, чем его устное сообщение. Невербальные коммуникации особенно значимы при личном общении и включают в себя интонации говорящего, его мимику, позы и внешний вид.

137

4.3. Формирование команды в менеджменте

Эффективность деятельности организации во многом определяется не столько усилиями отдельных индивидов, сколько результативностью совместного труда сотрудников. Команда или группа несет ответственность за определенную область производственного процесса, и сама решает многие практические вопросы, не дожидаясь подробных инструкций от менеджера. Решение нестандартных, сложных проблем, с которыми сталкиваются организации или сообщества, обычно требует совместных усилий индивидов, имеющих различные воззрения и навыки. Какие-то команды работают на уровне очень высоких стандартов, и результаты их деятельности превосходят самые оптимистические ожидания, другие «спотыкаются» на каждом шагу, теряют время и упускают имеющиеся возможности. Многообразие знаний и навыков членов команды, способствующие повышению результативности их совместной деятельности, одновременно приводит к возникновению ряда проблем. Формирование команды или группы – это лишь первый шаг на долгом пути к вершине успеха. Достижение поставленных целей предполагает, что членам команды придется освоить науку совместной работы, научиться объединять и концентрировать усилия, а не распылять их.

Определение групп и команд

Основная проблема изучения групп и команд заключается в том, что эти термины широко используются в обыденной речи для обозначения множества социальных и организационных механизмов. Поэтому исследователям необходимо сузить поле анализа, определить его приблизительные границы. Некоторые авторы различают «группы» и «команды», используя последний термин по отношению к формированиям, имеющим более высокие результаты, чем первые, однако большинство исследователей не разделяют эти понятия. Однако вне зависимости от названий нам необходимо определить характерные черты групп и команд как социальных феноменов.

Группа или команда – это не просто коллектив случайных людей. Никто ведь не рассматривает как устойчивую группу уличную толпу или 150 студентов на лекции. Или что можно сказать о коллективе продавцов в супермаркете, или об официантах в кафе? Они не толпа, но у них уже есть что-то общее, их уже можно считать группой. Сравним их с пятью индивидами, разрабатывающими программное обеспечение для банка. Каждый сотрудник обладает раз-

138

личными профессиональными знаниями и участвует в коллективном обсуждении проекта.

Как назвать шестерых студентов, совместно работающих над проектом, или бригаду из семи сотрудников производящей электронику компании, которые несут ответственность за упаковку товаров

ипогрузку их в контейнеры? Все они принимают участие в определенном законченном рабочем процессе, их труд во многом основан на личной инициативе, они легко переходят от выполнения одного задания к другому, в случае необходимости оказывая помощь коллегам. К основным характеристикам команды относятся наличие общей цели и высокая степень участия членов группы в разработке новых идей

ив трудовом процессе.

Обычно группа стремится к определенному результату, в достижение которого вносят вклад все ее участники, за который все они несут ответственность, а участие в совместном трудовом процессе обусловливает осознание ими принадлежности к команде и отличия от других людей. Группа или команда состоит из двух и более индивидов, имеющих общие цели, выполняющих разные обязанности, зависящих друг от друга, координирующих совместную деятельность и рассматривающих себя как часть единого целого.

Основа эффективной работы команды

Обычно в командах, имеющих в основном составе более 12 чел., возникают операционные проблемы, связанные с достижением согласия об общей цели. По мере увеличения числа членов команды возрастают сложности поиска места и времени для совместной работы. Поэтому большинство команд насчитывают от двух до десяти человек (чаще всего – четыре и восемь человек). При необходимости формирования больших команд они разбиваются на подгруппы.

Общность цели. Маловероятно, что команда хотя бы на шаг продвинется к поставленной цели, если ее члены направляют свои усилия и отпущенное им время на выяснение того, в чем же она состоит. Цели группы должны быть четко сформулированы и желательно соизмеримы. Четкие цели помогают фокусировать энергию группы на действиях, способствующих их достижению, облегчают коммуникации команды, так как имеющие конкретные задачи игроки могут правильно интерпретировать и оценить свой вклад в общее дело. Четкие и измеримые цели сами по себе оказывают положительное воздействие на усилия «экипажа», позволяют группе отмечать локальные победы на пути к «вершинам успеха».

139