книги2 / 420

.pdfзаимствованием западных моделей бизнес-планирования и стратегического планирования в качестве инструментов внутрифирменного управления.

Обострение макроэкономической ситуации в России в середине 90-х гг.,усилениевнешнеэкономическихивнешнеполитическихвызовови угроз обусловили необходимость возрождения государственного регулированияэкономики.Вэтойсвязив1995г.былпринятФЗ«ОГосударственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», предполагающий разработку трех ключевых документов: «прогноз», «концепция», «программа», тем самым, заложив основы системы индикативного планирования.

После финансового кризиса 1998 г. в России приобрели особую актуальность вопросы государственного макроэкономического планирования,ключевым элементом которогоявилсягосударственныйбюджет.Сложившаяся система бюджетно-программного макроэкономического планирования значительную часть натуральных показателей государственного плана СССР сменила стоимостными и денежными оценками. Сложившаяся либеральная модель управления национальной экономикой в отдаленной перспективе лишила Россию систему общегосударственного стратегического планирования.

Декларативный характер концепций и программ, разрабатываемых в рамках федерального закона от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ, обладающих силой плана, но не являющихся обязательными к исполнению, не заложил фундаментального базиса развития системы стратегического планирования национальной экономики.

Школа индикативного планирования. Новый этап формирования системы стратегического планирования связан с реализацией приоритетных национальных проектов, среди которых «Здравоохранение», «Образование», «Развитие АПК», выступивших примерами краткосрочных целевых программ развития, стали ориентиром разработки первого пятилетнего плана социально-экономического развития сельского хозяйства – отраслевой Государственной программы «Развития сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия на 2008–2012 гг.», а с 2013 г. все отрасли экономики были переведены на программно-целевое планирование, от которого государственные органы власти необоснованно отказались в период перехода к рынку, ошибочно считая его пережитком административно-команд- ной экономики [270, с. 32].

31

Сложность и масштабность задач, стоящих перед национальной экономикой, базирующихся на возрождении ее реального сектора, заложили основы школы индикативного стратегического планирования. Так, параметры разрабатываемых Государственных программ носили рекомендательный характер, но не были обязательны к исполнению. Элементы системы стратегического планирования были реализованы фрагментарно, с преобладанием целевых государственных программ.

Долгий период законотворческой деятельности на федеральном уровне не позволил сформировать единой системы стратегического планирования. Доминирующая часть субъектов страны самостоятельно разрабатывала самостоятельно специфическую систему нормативно-правовых актов своего социально-экономического развития на основе Указа ПрезидентаРФот3июня1996г.№803«Обосновныхположенияхрегиональной политики в Российской Федерации» [216].

Пестрым разнообразием характеризовалась система социально-эко- номического развития регионов, в большей части которых была разработана территориальная концепция, положившая основу разработке прогнозов и программ на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. В отдельных субъектах Федерации прослеживались попытки разработки стратегического плана на основе межотраслевого баланса, методологические аспекты которого были разработаны в СССР и активно используются многими зарубежными государствами [55; 80; 172; 270, с. 32].

Школа программно-регулятивного планирования (авт.). Очередной виток реформы системы стратегического планирования пришелся на 2014 год, когда был принят Федеральный закон № 172–ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», определивший единый подход к системе документов стратегического планирования на четырех уровнях государственного управления: федеральном, макрорегионов, субъектов Российской Федерации, муниципальном, в рамках четырех ключевых направлений: целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования (рисунок 1) [47; 225].

В настоящее время на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления система стратегического планирования имеет свои особенности, которые определяются, прежде всего, приоритетными направлениями устойчивого развития национальной экономики, обозначенными в ежегодном Послании Президента РФ к Федеральному собранию, и выбором способов их достижения.

32

Кроме того, в 2016 г. программно-целевой подход государственного регулирования национальной экономикой был дополнен принципами проектного управления, представляющими собой совокупность целенаправленных мероприятий по достижению уникальных результатов в условиях ресурсных и временных ограничений, реализация которых ориентирована на отдельные территории, конкретные национальные приоритеты, повышение инвестиционной активности.

В.В. Путин на заседании Петербургского экономического форума в июне 2016 г. подчеркнул, что принципы проектного управления национальной экономикой в долгосрочной перспективе станут новым методом решения стратегических задач развития национальной экономики [160].

Проведенное многомерное этимологизированное исследование на основе абстрактно-логического, монографического, ретроспективного научных методов позволило автору идентифицировать семь научных школ, а также синтезировать контемпоральное научное направление стратегического планирования «программно-регулятивное», которое отличается принципами проектного управления отраслью, концепцией территориального планирования производства, акцентом стратегического прогнозирования на основе экономико-математических методов с использованием знаний экспертов и формируется в прикладной плоскости проектными стратегиями.

Следует отметить, что этап формирования нормативно-правовой базы в рамках школы программно-регулятивного планирования в России не является в настоящее время завершенным, требует проведения сложной и кропотливой работы по согласованию разработанных документов со стратегическими целями и задачами государства, сроками реализации и бюджетными возможностями.

Авторскиеисследования свидетельствуют,что апробированныеи зарекомендовавшие себя в мировой экономической практике принципы проектного управления выступают новым регулятивным инструментом стратегического планирования развития аграрного сектора экономики, позволяющим адекватно ответить на реалии времени и угрозы национальной безопасностипутемпоследовательногоипланомерногопереходакстановлению производств нового технологического уклада, обеспечивая положительную динамику развития отрасли и повышая конкурентоспособность отечественныхсельхозтоваропроизводителей.Четкоецелеполагание,своевременнаяиправильнаярасстановка национальныхприоритетовнаоснове

33

формирующегося программно-регулятивного подхода на принципах проектного управления в долгосрочной перспективе будет определять залог успешных структурных преобразований аграрной экономики.

1.2Содержание и особенности стратегического планирования

ваграрном секторе

Последние достижения научно-технического прогресса, предполагающие глобальную цифровизацию национальных экономик, интенсификацию производства, вектор которой направлен на максимальное удовлетворение материальныхидуховныхпотребностейнаселения, процессыактивной интеграции и международного сотрудничества на мировой арене – представляют собой основные черты развития современного мирового хозяйства, которые обуславливают усложнение сложившейся системы стратегического планирования, вызывают необходимость научного предвидения и углубленного обоснования перспектив его развития. В вязи с этим появляется объективная необходимость исследовать ключевые дефиниции понятий «планирование» и «прогнозирование» для определения диалектическогоединстваисуществующихразличийвовзглядахнаихсодержание, месте и роли в экономике.

Известно, что план и прогноз являются ключевыми элементами современного механизма хозяйствования, разработка которых на государственном уровне определяет стратегические направления развития приоритетных отраслей национальной экономики, учитывая различные варианты развития событий.

Представленную в экономической литературе значительную часть определений «планирования» и «прогнозирования» как категории научного предвидения можно систематизировать следующим образом:

– во многих публикациях отечественных и зарубежных экономистов отмечается, что планирование и прогнозирование, основываясь на знаниях экономической теории, изучающей глубинные процессы экономического развития общественных формаций, определяют качественные и количественные характеристики экономических показателей, позволяют выявить наиболее эффективные методы регулирования социально-экономических процессов;

34

–прослеживается тесная связь планирования и прогнозирования с наукой о самоорганизующихся системах материального мира (синергетикой), что открывает новые возможности для анализа и определения перспектив развития социально-экономических систем, позволяет дать объяснение различным феноменальным явлениям в экономике, среди которых цикличность ее развития;

–различные научные интерпретации планирования и прогнозирования довольно часто пересекаются, не противоречат друг другу, дополняют содержательные части этих многогранных экономических категорий и отмечают, что они выполняют одну и ту же ключевую функцию управления национальной экономикой по-разному.

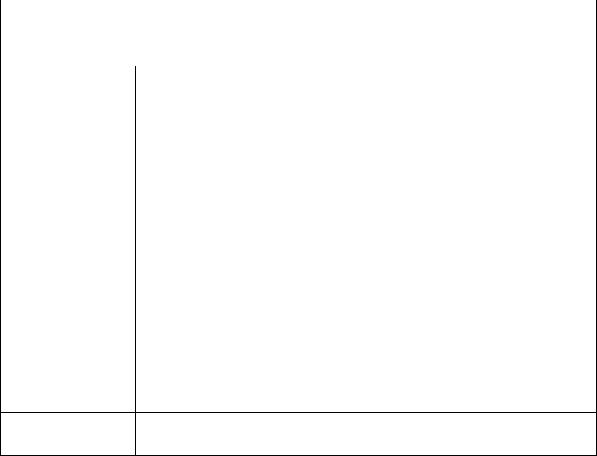

Обзор литературных источников показал, что в современной экономической науке под предвидением понимают научно обоснованные отражение развития будущего, основанное на познании законов природы, общества и мышления. Распространенной формой научного предвидения является как план, так и прогноз (таблица 2 и таблица 3).

Таблица 2.

Концептуальныехарактеристикиэкономическойкатегории«планирование»

Авторы |

Концептуальные характеристики |

Концептуальные характеристики экономической категории |

|

|

«планирование» |

В.И. Даль |

«Предприятие», намеренное, обдуманное предположе- |

[57, 102 с.] |

ние, порядок действий для достижения чего либо. |

С.И. Ожигов |

Заранее намечаемую систему мероприятий, предусмат- |

[141, 521 с.] |

ривающуюпорядок,последовательностьисрокивыпол- |

|

ненияработ»или«предположение,предусматривающее |

|

ход, осуществление чего-нибудь |

Дворецкий |

Происходит от латинского «planum» или «planus», что в |

И.Х. [58] |

переводе означает плоскость или плоский, ровный, яс- |

|

ный, понятный. Следовательно, с точки зрения эконо- |

|

мики «планирование» означает предвидение макроэко- |

|

номических кризисов и смягчение амплитуды их коле- |

|

баний с помощью четкого, ясного и последовательного |

|

выполнения поставленных задач. |

|

Является ключевой функция управления, и отдельной, |

А. Файоль |

самостоятельной и более широкой составной функцией |

[224]управления – предвидение.

Д. Норт [140] Это нормы и правила, принятые и соблюдаемые в обществе, без которых не может развиваться экономика

35

|

Окончание табл. 2 |

Авторы |

Концептуальные характеристики |

Р. Аккоф |

Этонетолькопроектированиебудущего,ноиосмысление |

[5, с.125] |

эффективности путей его достижения. Если решения при- |

|

нимаются быстро, без учета их последствий на эффектив- |

|

ность,топланирование становиться ненужным. |

КондратьевН.Д. Любой план ведет в данной конкретной обстановке к

[90]намеченной цели с наименьшими затратами времени и усилий.

Камбарова |

Это не просто количественное описание параметров раз- |

С.Р. |

вития национального хозяйства, а рациональное и пла- |

[80, с. 58–59] |

номерное распоряжение имеющимися экономическими |

|

ресурсами, которые обеспечивают течение воспроизвод- |

|

ственного процесса. |

|

|

В.В. Кузнецов, Институт развития общества, который в силу изменения |

|

А.Ф. Серков |

общественно-политических формаций в нашей стране в |

[101; 183] |

конце ХХ в. претерпел существенные изменения и был |

|

противопоставлен институтам рынка. |

|

|

Смирнова Е.В. Наука, которой свойственна совокупность систематизи- |

|

[187, с.111] |

рованных концептуальных положений о закономерно- |

|

стяхформированияифункционированияхозяйственных |

|

систем |

Акимов Н.А., Видуправленческойдеятельности,подчеркивающийсоСергеев В.Е. гласованность, целенаправленность и обязательность [4, с. 1] действий всех участников производственного процесса.

Личко К.П., Во- Процессустановленияпричинно-следственныхсвязей,в ронинаА.Ю., котором центральное место должны занимать системаНасекина Е.Ю. тика, диалектика и логика.

[112, с. 48–52]

Ленчук Е.Б., Инструмент решения структурных проблем национальФилатов В.И. ного хозяйства

[1010 с. 42]

Источник: обобщено и составлено автором на основе материалов исследования

36

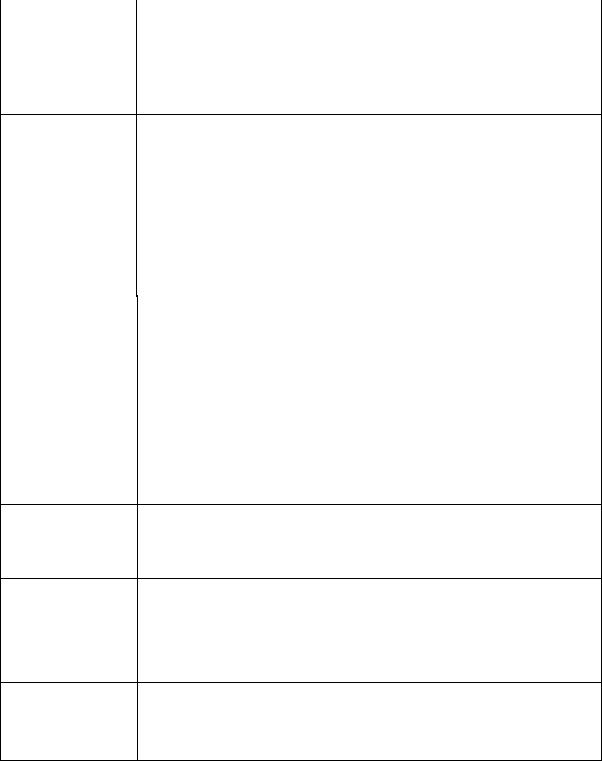

Таблица 3.

Концептуальные характеристики категории «прогнозирование»

Авторы |

Концептуальные характеристики |

1 |

2 |

Концептуальные характеристики категории «прогнозирование» |

|

А. Амосов [16] |

Исследование, анализ, оценка и другие функции, позволя- |

|

ющиеизучитьсостояниесоциально-экономическогоявле- |

|

ния, предвидеть будущее, с достаточно высокой долей ве- |

|

роятности определить достижение поставленной цели в |

|

условиях неопределенности внешней среды. |

Б. Райзберг, |

Являясь самостоятельной ветвью экономического ана- |

Л. Пекарский |

лиза, прогноз есть научно-обоснованная гипотеза о буду- |

[162; 163]. |

щем состоянии экономической системы, траектории ее |

|

развития, характере протекания социальных и экономиче- |

|

ских процессов, построенная с учетом возможных альтер- |

|

натив |

Ксенофонтов |

Совокупность научных аргументированных представле- |

М.Ю. [96] |

ний о возможном, достаточно вероятностном состоянии и |

|

параметрах экономической системы в предвиденном бу- |

|

дущем. |

ЗакшевскаяЕ.В., Вероятностный характер прогнозирования, обусловленКуксин С.В., ный стохастичным поведением случайных факторов Давнис В.В., определяющих вектор развития внешней и внутренней Тинякова В.И. среды, в которой функционирует исследуемый объект.

[67; 68]

Соколов А., Процесссоотнесениятенденцийнастоящегоипрошлого Шашнов С., с их количественными и качественными вероятностЖан Гине; ными оценками в будущем Батейкин Д.В.

[23; 191]

Акимов Н.А., Видуправленческойдеятельности,подчеркивающийвеСергеев В.Е. роятностный характер наступления событий, содержа-

[4]щий альтернативные пути достижения уели, не обязателен к исполнению

Источник: обобщено и составлено автором на основе материалов исследования

На основании проведенного исследования, автор пришел к выводу о том, что диалектическое единство изучаемых экономических категорий позволяет считать их логическим продолжением друг друга. В этой связи не теряет актуальности фраза советского периода: «План без прогноза –

37

бюрократическая акция, а прогноз без плана – это литературное произве-

дение» [96].

Всовременных условиях государственное регулирование экономики

сиспользованиеминструментовстратегическогопланированиядолжнокасаться не только разработки плана и прогноза, но, и родственных им по значению процессов разработки концепции, гипотезы, программы, являющихся взаимосвязанными элементами системы научного предвидения, основанных на построении целостной эффективной модели будущего. Логически продолжая друг друга, представленная система элементов сводит к минимуму риск, повышает реалистичность и точность планов, эффективность управленческой деятельности [262, с. 45].

Так, гипотеза в общем виде представляет собой научное предположение, включающее в себя вероятностные закономерности поведения исследуемых объектов и процессов, их качественные оценки, характеризующие «силуэт будущего».

Возможно, достижимые, предвидимые, стратегические цели и приоритетные направления социально-экономической экономической политики, важнейшие средства и инструменты их реализации формулируются в концепции. Ее структурные компоненты представлены анализом современных тенденций развития национальной экономики, количественными параметрами поставленных целей и задач, а также способов их достижения, качественными характеристиками отраслей и территорий.

Прогноз – основываясь на систему научных представлений о вероятных закономерностях развития изучаемого объекта в будущем, применяется для поиска оптимального решения. Он не ограничен четкими временными интервалами, имеет информационный многовариантный характер, что позволяет исследовать широкий спектр альтернативных возможностей плановогоразвитияиподготовитьсоответствующуюинформационнуюоснову для формирования планов и программ. Прогноз служит мощным инструментом решения ключевых задач развития государства.

Вотличие от прогноза, проявляющегося в познавательной, предсказательнойфункциях,планосновываетсянаболееконструктивномподходе. Принимая во внимание информационный характер прогноза, план дополняется интуитивными экспертными оценками развития перспективной динамики,учитываяфакторыобъективногоисубъективногохарактера,которые не поддаются качественной и количественной оценке в процессе прогнозирования.

38

План определяет перспективные тенденции развития экономической системы, включая в себя систему целей, комплекс конкретных количественныхобязательныхдляисполненияпоказателей,определенныхвовремени, ресурсы и источники их обеспечения, а также совокупность различных мероприятий (способы, средства, пути), направленных на достижение поставленных целей. План обязателен для исполнения.

Программапредставляетсобойдокумент,содержащийсистемузадач

исоциально-экономическихпоказателей,взаимоувязанныхпосрокамире- сурсам,обеспечивающихрешениеприоритетныхзадач.Основнаяцельразработки и реализации программ заключается в выявлении «точек роста» и определении организационно-экономических и технико-технологических условий для стабилизации сложившейся ситуации.

Исследуемая совокупность элементов научного предвидения свидетельствуют о наличии между ними упорядоченных связей на основе взаимодополненияивзаимодействия.Так,фундаментразработкиключевыхкачественныхпоказателейплана,прогнозаипрограммысоставляютгипотеза

иконцепция. Количественные параметры плана определяются в прогнозе, который в свою очередь базируется на фактических показателях исполнения плана. Обоснование прогнозных сценариев реализации плановых мероприятий обеспечивают программы. При этом упорядоченная совокупность предвиденных элементов при взаимодействии отвечает соблюдению основных условий системности:

–поведение каждого элемента влияет на поведение целого;

–поведение элементов и их взаимодействие на целое взаимозави-

симы;

–если существуют группы элементов, каждый из них влияет на поведение целого, обеспечивая синергетический эффект, и ни один из них не оказывает такого влияния независимо;

–каждый элемент системы имеет свое предназначение и является самодостаточным.

Обзор литературных источников показал, что в мировой экономической науке рассмотренная система научного предвидения, включающая в себя совокупность взаимосвязанных элементов, среди которых гипотезы, концепции, прогнозы, планы и программы, именуется как «стратегическое планирование».

39

Исследования показали, что в настоящее время в России стратегическое планирование является качественно новой функцией государственного управления, которая позволяет ответить на современные вызовы и угрозы национальной безопасности, укрепить конкурентные позиции отечественных отраслей народного хозяйства на мировом рынке путем последовательногопереходанановыйтехнологическийуклад,обеспечивающий устойчивую динамику экономического роста.

Сточкизренияавтора,планированиеипрогнозированиеследуетрассматривать в качестве ключевого рычага государственной социально-эко- номической политики – представляющего собой совокупность научно обоснованных, организационно-правовых и социально-экономических мероприятий, направленных на динамичное устойчивое развитие жизнеобеспечивающей и приоритетной отрасли народного хозяйства.

Результатом необходимости применения новых подходов и методов в государственном управлении, в том числе приоритетной отраслью сельскохозяйственного производства, стала разработка Федерального закона «О стратегическом планировании» [225]. Согласно закону стратегическое планирование представляет инструмент формирования перспективных государственных приоритетов, направленных на реализацию масштабных национальных задач путем согласования ключевых направлений государственной политики на всех уровнях управления и увязкой возможности их решения с бюджетными ограничениями.

В современный период на фоне геополитической и геоэкономической конфронтации, порождающей новые вызовы и угрозы для функционирования глобальной экономики, в мировой практике система стратегического планирования дополнилась новым элементом – проектным управлением.

Проект представляет собой уникальный инструмент реализации наиболее актуальных задач развития национальной экономики, обоснованных в социально-экономических программах, ограниченный ресурсным потенциалом и временным интервалом [102; 262, с. 47–48].

Поиск новых действенных инструментов государственного управлениянациональнойэкономикой,адекватноотвечающих современнымусловиям хозяйствования, обусловили необходимость перехода управления отраслями ее реального сектора на проектные методы.

40