- •1.Состав органических веществ, их многообразие. Место органической химии в системе естественных наук. Источники органических соединений.

- •4.Основные признаки классификации органических веществ. Основные классы органических веществ.(с 5)

- •5.Номенклатура органических соединений. Основные принципы построения названий органических соединений. С 27

- •7. Типы связей в молекулах органических соединений. Σ- и π-связи. Гибридизация, понятие о молекулярных орбиталях.

- •8.Представление о механизмах реакций. Представление о промежуточных частицах: радикалы, карбокатионы, карбанионы. Классификация реагентов: радикалы, нуклеофилы, электрофилы.

- •10.Кислоты и основания (Бренстед, Льюис). Сопряженные кислоты и основания. Кислотно-основные равновесия. Константа кислотной ионизации и ее показатель (рКа)

- •11.Взаимное влияние атомов в молекулах, ионах, радикалах. Электронные и пространственные эффекты в органических реакциях (индуктивный эффект, эффект поля, мезомерный эффект, гиперконьюгация).

- •13.Гомологический ряд, номенклатура, электронное строение, sp3-гибридизация и физические свойства алканов.(с 26)

- •14.Химические свойства алканов. Общие представления о механизме цепных радикальных реакций замещения в алканах (на примере реакции галогенирования).

- •15.Номенклатура, структурная и пространственная изомерия, электронное строение, sp2-гибридизация и физические свойства алкенов.

- •17.Химические свойства алкенов: реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. Правило Марковникова и его объяснение.

- •18.Представление о стереохимии присоединения галогенов у алкенов. Перегруппировки карбокатионов. Реакции радикального присоединения (по Харашу).

- •20.Окислительное расщепление алкенов (восстановительный и окислительный озонолиз). Гидроборирование алкенов и использование в синтезе спиртов.

- •22.Аллильное хлорирование алкенов, механизм. Аллильный радикал. Окисление алкенов кислородом воздуха (пероксидное окисление).

- •23.Номенклатура, классификация, изомерия диеновых углеводородов.

- •25.Изопреновое звено в природных соединениях. Понятие об изопреноидах. Каучук. Синтетические каучуки.

- •26.Номенклатура, электронное строение, sp-гибридизация и физические свойства алкинов.

- •27.Химические свойства алкинов: каталитическое гидрирование и восстановление натрием в жидком аммиаке, использование в синтезе (z)- и (e)-алкенов.

- •28.Химические свойства алкинов: реакции электрофильного присоединения к тройной связи – галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова)

- •29.Кислотность ацетилена и терминальных алкинов. Димеризация, тримеризация ацетилена. Полиацетилен.

- •30.Классификация, номенклатура, структурная изомерия и пространственное строение циклоалканов.

- •32. Классификация и номенклатура аренов. Природа связей в молекуле бензола. Конденсированные ароматические углеводороды: нафталин, антрацен, фенантрен, бензпирен.

- •33. Ароматичность, критерии ароматичности. Правило Хюккеля.

- •35. Влияние заместителей в бензольном кольце на изомерный состав продуктов и скорость реакции. Активирующие и дезактивирующие заместители. Орто-, пара- и мета-ориентанты.

- •36. Реакции радикального замещения и окисления в боковой цепи. Причины устойчивости бензильных радикалов.

- •37. Классификация, номенклатура, изомерия галогенуглеводородов.

- •40. Литий- и магнийорганические соединения и их использование в органическом синтезе.

- •41. Биологическое действие галогенпроизводных, их применение в народном хозяйстве. Хлороформ, иодоформ, перфторуглеводороды, перфторполиэтилен (тефлон). Инсектициды.

- •42. Одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия. Электронное строение. Физические свойства спиртов, роль водородной связи.

- •43. Химические свойства спиртов: кислотно-основные свойства. Алкоголяты металлов, их основные и нуклеофильные свойства.

- •44. Реакции нуклеофильного замещения с участием спиртов. Биологически важные реакции нуклеофильного замещения с участием эфиров фосфорных кислот.

- •45. Внутри- и межмолекулярная дегидратация спиртов (образование алкенов и простых эфиров). Окисление первичных и вторичных спиртов.

- •47. Фенолы. Номенклатура и изомерия. Простейшие представители: фенол, крезолы, пирокатехин, резорцин, гидрохинон, флороглюцин, пирогаллол. Электронное строение фенола. Кислотность фенолов.

- •48. Образование простых и сложных эфиров фенолов. Реакции электрофильного замещения в ряду фенолов (галогенирование, сульфирование, нитрование, алкилирование).

- •49. Карбоксилирование фенолятов щелочных металлов (реакция Кольбе). Окисление фенолов.

- •50. Хиноны и их биологическая роль. Фенольные соединения в природе. Витамин е. Флавоноиды.

- •51. Простые эфиры. Номенклатура, классификация. Расщепление кислотами. Образование гидропероксидов, их обнаружение и разложение. Циклические простые эфиры. Тетрагидрофуран. 1,4-Диоксан.

- •52. Оксираны: получение, взаимодействие с водой, аммиаком и аминами, магнийорганическими соединениями. Краун-эфиры: комплексообразование с ионами металлов, применение.

- •53. Кислотность тиолов. Нуклеофильные свойства тиолов, тиолятов и органических сульфидов. Окисление тиолов. Образование дисульфидов и их роль в биохимических процессах.

- •54. Классификация, номенклатура и изомерия аминов. Алифатические и ароматические амины, первичные, вторичные и третичные амины.

- •57. Классификация, номенклатура и изомерия карбонильных соединений.

- •58. Строение карбонильной группы в альдегидах и кетонах и реакции нуклеофильного присоединения (реактивами Гриньяра, циановодородом). Механизм реакций.

- •59. Реакции карбонильных соединений с гетеронуклеофилами:

- •60. Реакции енольных форм карбонильных соединений: a-галогенирование, галоформное расщепление, изотопный обмен водорода. Альдольно-кротоновая конденсация, кислотный и основный катализ.

- •61. Взаимодействие неенолизирующихся альдегидов со щелочами (реакция Канниццаро). Реакции окисления и восстановления карбонильных соединений.

- •62. Монокарбоновые кислоты. Номенклатура. Строение карбоксильной группы и карбоксилат-иона. Кислотность карбоновых кислот.

- •63. Производные карбоновых кислот: сложные эфиры и тиоэфиры (s-эфиры карбоновых кислот), галогенангидриды, ангидриды, амиды, нитрилы, их получение и взаимопревращения.

- •64. Кислотный и щелочной гидролиз сложных эфиров и амидов.

- •65. Реакции ацилирования, этерификации, аминирования и восстановления карбоновых кислот и их производных.

- •66. Жирные кислоты, важнейшие представители (пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая). Жиры, сложные липиды (фосфатидовая кислота и ее производные), мыла.

- •67. Ненасыщенные карбоновые кислоты: акриловая, метакриловая, полимеры на их основе.

- •68. Дикарбоновые кислоты. Основные представители: щавелевая, малоновая, адипиновая, фталевые кислоты. Фумаровая и малеиновая кислоты. Полиэфирные волокна на основе терефталевой и адипиновой кислот.

- •69. Классификация углеводов. Биологическая роль и распространенность углеводов.

- •72. Дисахариды и их типы (восстанавливающие и невосстанавливающие). Сахароза, лактоза, мальтоза, целлобиоза.

- •73. Полисахариды (крахмал, целлюлоза, хитин, гликоген).

- •75. Классификация аминокислот. Основные представители природных a-аминокислот, их стереохимия.

- •76. Свойства аминокислот: амфотерность, изоэлектрическая точка.

- •77. Пептидная связь. Синтез пептидов: активация и защита функциональных групп аминокислот. Белки, их строение и биологическая роль

- •79. Шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом: пиридин, хинолин, изохинолин. Ароматичность пиридина и особенности проведения реакций электрофильного замещения. Пиридин как основание.

72. Дисахариды и их типы (восстанавливающие и невосстанавливающие). Сахароза, лактоза, мальтоза, целлобиоза.

Дисахариды — органические соединения, одна из основных групп углеводов; являются частным случаем олигосахаридов. Молекулы дисахаридов состоят из двух остатков моносахаридов, соединённых друг с другом за счёт взаимодействия гидроксильных групп — гликозидной связи. Общая формула дисахаридов, как правило, C12H22O11. Дисахариды — твёрдые, кристаллические вещества, от слегка белого до коричневатого цвета, хорошо растворимые в воде и в 45 — 48°-градусном спирте, плохо растворимы в 96-градусном спирте, имеют оптическую активность; сладкие на вкус. Сахароза является весьма распространённым в природе дисахаридом. Она встречается во многих фруктах, плодах и ягодах. Особенно велико содержание сахарозы в сахарной свёкле и сахарном тростнике, которые и используются для промышленного производства пищевого сахара. Лактоза C12H22O11 — углевод группы дисахаридов, содержится в молоке и молочных продуктах. Молекула лактозы состоит из остатков молекул β- глюкозы и β-галактозы, которые соединены между собой β(1→4)-гликозидной связью. Водные растворы лактозы мутаротируют. Лактоза отличается от других дисахаридов отсутствием гигроскопичности — она не отсыревает. Это её свойство имеет большое практическое значение в фармации. Мальтоза — C12H22O11 — дисахарид, состоящий из двух остатков глюкозы; содержится в больших количествах в проросших зёрнах (солоде) ячменя, ржи и других зерновых; обнаружен также в томатах, в пыльце и нектаре ряда растений. Мальтоза относится к восстанавливающим сахарам, восстанавливает фелингову жидкость, даёт гидразон и озазон и может быть окислена в одноосновную мальтобионовую кислоту, которая при гидролизе даёт α-D-глюкозу и D-глюконовую кислоту.

73. Полисахариды (крахмал, целлюлоза, хитин, гликоген).

Полисахариды — высокомолекулярные углеводы, полимеры моносахаридов. Молекулы полисахаридов представляют собой длинные линейные или разветвлённые цепочки моносахаридных остатков, соединённых гликозидной связью. При гидролизе образуют моносахариды или олигосахариды. У живых организмов выполняют резервные (крахмал, гликоген), структурные (целлюлоза, хитин) и другие функции. Крахмалы — это полимеры глюкозы, в которых остатки глюкопиранозы образуют альфа-соединения. Они сделаны из смеси амилозы и амилопектина. Амилоза состоит из линейной цепочки нескольких сотен глюкозных молекул, а амилопектин — это разветвленная молекула, сделанная из нескольких тысяч глюкозных остатков. Крахмалы нерастворимы в воде. Они могут перевариться при разрыве альфа-соединений (гликозидные соединения). Картофель, рис, мука и кукуруза — главные источники крахмала в человеческом питании. Растения запасают глюкозу в виде крахмалов. Целлюлоза — это полимер, сделанный из повторяющихся глюкозных остатков, соединенных вместе бета-связями. У людей и многих животных нет энзимов разорвать бета-связи, поэтому они не переваривают целлюлозу. Целлюлоза нерастворима в воде. Не меняет цвет при смешивании с йодом. При гидролизе переходит в глюкозу. Это самый распространенный углевод в мире. Хитин — один из самых часто встречающихся натуральных полимеров. Он является строительным компонентом многих животных. Он разлагается микроорганизмами в течение долгого времени в окружающей среде. Его распад могут катализировать ферменты под названием хитиназы, которые секретируют такие микроорганизмы как бактерии и грибы, и производят некоторые растения. Гликоген служит вторым по значению долговременным энергетическим запасом в клетках животных и грибов, который откладывается в виде энергии в жировой ткани. Гликоген в первую очередь образовывается в печени и мышцах, но также может вырабатываться гликогеногенезом в головном мозге и желудке. Является аналогом крахмала, глюкозный полимер в растениях, имеет схожую структуру с амилопектином, но больше разветвлен и компактен, чем крахмал. Гликоген находится в форме гранул в цитоплазме многих клеток и играет важную роль в глюкозном цикле.

74. Гидроксикарбоновые кислоты: молочная, яблочная, лимонная, винные кислоты. Стереохимия a-гидроксикарбоновых кислот. Лактиды. Лактоны. Фенолокарбоновые кислоты. Салициловая кислота и ее производные. Ацетилсалициловая кислота.

Молочная кислота (-гидроксипропионовая кислота) CH3CH(OH)COOH. впервые выделена из кислого молока. Молочная кислота образуется в результате молочнокислого брожения углеводов

![]()

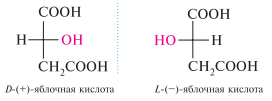

Яблочная

кислота

(гидроксиянтарная кислота). бесцветное

кристаллическое вещество, кислое на

вкус, хорошо растворимое в воде. яблочная

кислота содержит один асимметрический

атом углерода, поэтому она существует

в виде двух оптически активных энантиомеров

и оптически неактивной рацемической

формы:

![]()

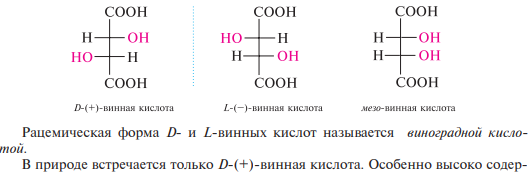

Винная кислота (,-дигидроксиянтарная кислота). Молекула винной кислоты содержит два асимметрических атома углерода с одинаковым набором заместителей. Поэтому для нее известны три стереоизомера (см. с. 76) — два оптически активных (D-(+)-винная и L-(–)-винная кислоты) и один — оптически неактивный (мезовинная кислота):

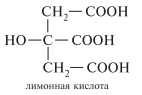

Лимонная кислота (2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота). бесцветное кристаллическое вещество (т. пл. 153 °с). в больших количествах содержится в цитрусовых (лимоны, апельсины), а также в смородине, малине и др

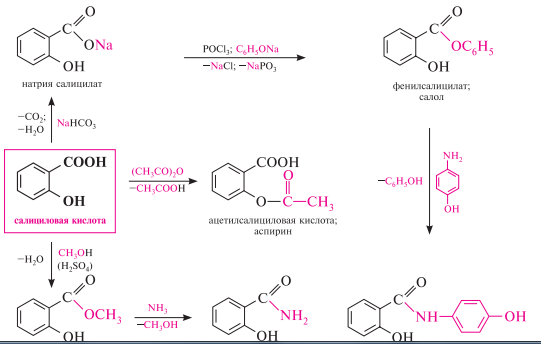

Фенолокислотами называют производные аренкарбоновых кислот, у которых один или несколько атомов водорода в ароматическом кольце замещены на гидроксильные группы.

Салициловая

кислота

(о-гидроксибензойная кислота). белое

кристаллическое вещество (т. пл. 159 °с),

легко возгоняется, при сильном быстром

нагревании декарбоксилируется, растворима

в горячей воде. салициловая кислота

обладает большей кислотностью (ркa =

2,98), чем бензойная кислота (рKa = 4,17), а

также мета- или пара-гидроксибензойные

кислоты. Повышенная кислотность

салициловой кислоты обусловлена

дополнительной стабилизацией аниона

за счет образования внутримолекулярной

водородной связи. салициловая кислота

применяется в медицине в виде спиртовых

растворов и мазей как антисептическое

лекарственное средство. она также служит

сырьем для синтеза других лекарственных

средств, таких как натрия салицилат,

метилсалицилат, фенилсалицилат (салол),

салициламид, оксафенамид, ацетилсалициловая

кислота (аспирин).

![]()