- •1. Исторические этапы развития дерматовенерологии.

- •3. Процесс ороговения, меланогенез. Патоморфологические изменения в эпидермисе и дерме.

- •4. Пятно. Клинические разновидности.

- •5. Экссудативные первичные высыпные элементы: волдырь, пустула, пузырек, пузырь. Вторичные высыпные элементы. Понятие о полиморфизме.

- •6. Пролиферативные первичные высыпные элементы: папула, бугорок, узел. Вторичные высыпные элементы. Понятие о полиморфизме

- •7. Дерматиты. Общая характеристика, классификация. Роль облигатных раздражителей и веществ, вызывающих сенсибилизацию, в патогенезе развития дерматита.

- •9. Простой контактный дерматит от действия облигатных химических раздражителей (кислоты, щелочи). Клиника. Лечение. Профилактика.

- •10. Поздняя кожная порфирия. Этиология и патогенез. Клинические проявления. Лечение и профилактика.

- •11. Ознобление. Патогенез. Клинические разновидности. Лечение профилактика.

- •12. Аллергические дерматиты. Этиология, патогенез. Клиника. Лечение, профилактика.

- •13. Токсикодермии. Общая характеристика, патогенез, типы аллергических реакций. Клинические разновидности. Лечение, профилактика

- •14. Макуло-папулезные формы токсикодермии. Фиксированная эритема. Йодистые и бромистые угри (йододерма и бромодерма). Клиника. Лечение. Профилактика.

- •15. Многоформная экссудативная эритема. Этиология. Патогенез. Клинически е проявления. Лечение, профилактика.

- •16. Эпидермальный некролиз. Синдром Стивенса-Джонсона. Этиология, патогенез. Клинические проявления. Лечение, профилактика.

- •1) Прием лс:

- •2) Характер поражения со:

- •4) Высыпания на коже:

- •17. Эпидермальный некролиз. Синдром Лайелла. Этиология, патогенез. Клинические проявления. Лечение, профилактика.

- •19. Экзема (истинная, дисгидротическая, помфолекс). Этиология, патогенез, патоморфология. Клиника. Лечение и профилактика.

- •20. Микробная и микотическая экзема. Этиология, патогенез, патоморфология. Клиника. Лечение и профилактика.

- •21. Атопический дерматит. Этиология, патогенез. Клиника. Лечение, профилактика.

- •22. Острые поверхностные стафилодермии. Клинические разновидности. Диагностика. Лечение. Профилактика.

- •23. Острые глубокие стафилодермии. Клинические разновидности Особенности течения фурункула на лице. Клиника, диагностика, лечение.

- •24. Хроническая стафилодермия. Патогенетические факторы развития. Клиника. Лечение. Профилактика.

- •25. Эпидемическая стафилококковая пузырчатка новорожденных. Клиника, дифференциальная диагностика с сифилитической пузырчаткой. Лечение, профилактика.

- •26. Острые стрептодермии. Клинические разновидности. Клиника, диагностика. Лечение, профилактика.

- •27. Хронические стрептодермии. Вульгарная эктима. Клиника, диагностика. Лечение, профилактика.

- •28. Чесотка. Эпидемиология, характеристика возбудителя, диагностика. Клиника, лечение, профилактика.

- •29. Норвежская чесотка. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Диагностика. Клиника. Лечение. Профилактика.

- •30. Педикулез. Эпидемиология, характеристика возбудителя, диагностика. Клиника, лечение, профилактика.

- •31. Дерматомикозы. Общая характеристика, классификация, эпидемиология. Условно-патогенные, патогенные микромицеты и патогенетические факторы развития заболевания.

- •32. Малассезиозы (кератомикозы) - разноцветный отрубевидный лишай, трихоспория. Характеристика возбудителей, диагностика. Клиника. Лечение, профилактика.

- •33. Поверхностный кандидоз слизистых оболочек: полости рта, вульвовагинит, баланопостит. Патогенетические факторы. Клинические проявления. Лечение и профилактика.

- •35. Дерматофитии (патогенные дерматомицеты): микоз стоп и кистей, генерализованный микоз, онихомикоз. Эпидемиология, характеристика возбудителей, диагностика. Клиника. Лечение, профилактика.

- •36. Паховая эпидермофития. Эпидемиология, характеристика возбудителя, диагностика. Клиника. Лечение, профилактика

- •37. Трихофития поверхностная. Эпидемиология, характеристика возбудителей, диагностика. Клиника. Лечение, профилактика.

- •38. Инфильтративно- нагноительная трихофития. Эпидемиология, характеристика возбудителей, диагностика. Клиника. Лечение, профилактика.

- •39. Дифференциальная диагностика паразитарного и вульгарного сикозов.

- •40. Микроспория. Эпидемиология, характеристика возбудителей, диагностика. Клиника. Лечение, профилактика.

- •42. Дискоидная и диссеминированная красная волчанка. Этиология и патогенез. Клинические проявления. Патоморфология. Лечение. Диспансеризация.

- •43. Ограниченные формы склеродермии. Этиология и патогенез. Клинические проявления. Патоморфология. Лечение. Диспансеризация.

- •Жалобы и анамнез

- •47. Псориаз. Этиология, патогенез, патоморфология. Клинические разновидности.Лечение. Диспансеризация.

- •48. Вирусные дерматозы. Общая характеристика. Простой пузырьковый герпес. Характеристика возбудителей. Клиника. Лечение, профилактика.

- •49. Опоясывающий герпес. Этиология, патогенез. Клинические разновидности, лечение, профилактика.

- •I. Продромальный период

- •II. Острые проявления

- •III. Остаточные явления (пгн)

- •50. Бородавки. Папилломовирусная инфекция. Заразительный контагиозный моллюск. Характеристика возбудителей. Клинические проявления. Лечение. Профилактика.

- •1 Неспецифические нетрепонемные тесты:

- •2 Специфические трепонемы тесты.

- •52. Общая характеристика течения сифилиса. Современная классификация воз. Инкубационный период.

- •53. Ранний период сифилиса: первичный период. Твердый шанкр, клинические проявления. Атипичные и осложненные шанкры. Диагностика. Лечение. Профилактика.

- •3. Осложненные твердые шанкры:

- •54. Дифференциальная диагностика твердого шанкра с мягким шанкром и простым пузырьковым герпесом.

- •55. Ранний период сифилиса: вторичный период. Пятнистые сифилиды. Алопеция. Клиника Диагностика (серодиагностика). Лечение. Профилактика.

- •56. Ранний период сифилиса: вторичный период. Папулезные сифилиды. Клиника. Диагностика (серодиагностика). Лечение. Профилактика.

- •57. Ранний период сифилиса: вторичный период. Пустулезные сифилиды. Клиника. Диагностика (серодиагностика). Лечение. Профилактика.

- •58. Поздний период сифилиса: розеола Фурнье, бугорковые и гуммозные сифилиды. Клиника, диагностика (серодиагностика). Лечение.

- •59. Серодиагностика сифилиса. Скрытый ранний и поздний сифилис. Лечение.

- •60. Ранний врожденный сифилис: плода, грудного возраста, раннего детского возраста. Клинические проявления, диагностика. Профилактика.

- •61. Поздний врожденный сифилис. Клинические проявления, диагностика. Профилактика.

- •62. Лепра. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Лепроматозный тип лепры. Клинические проявления. Диагностика. Лепрозории. Лечение. Профилактика.

- •Мультибациллярная проказа

- •Олигобациллярная проказа

- •Препараты при лепре

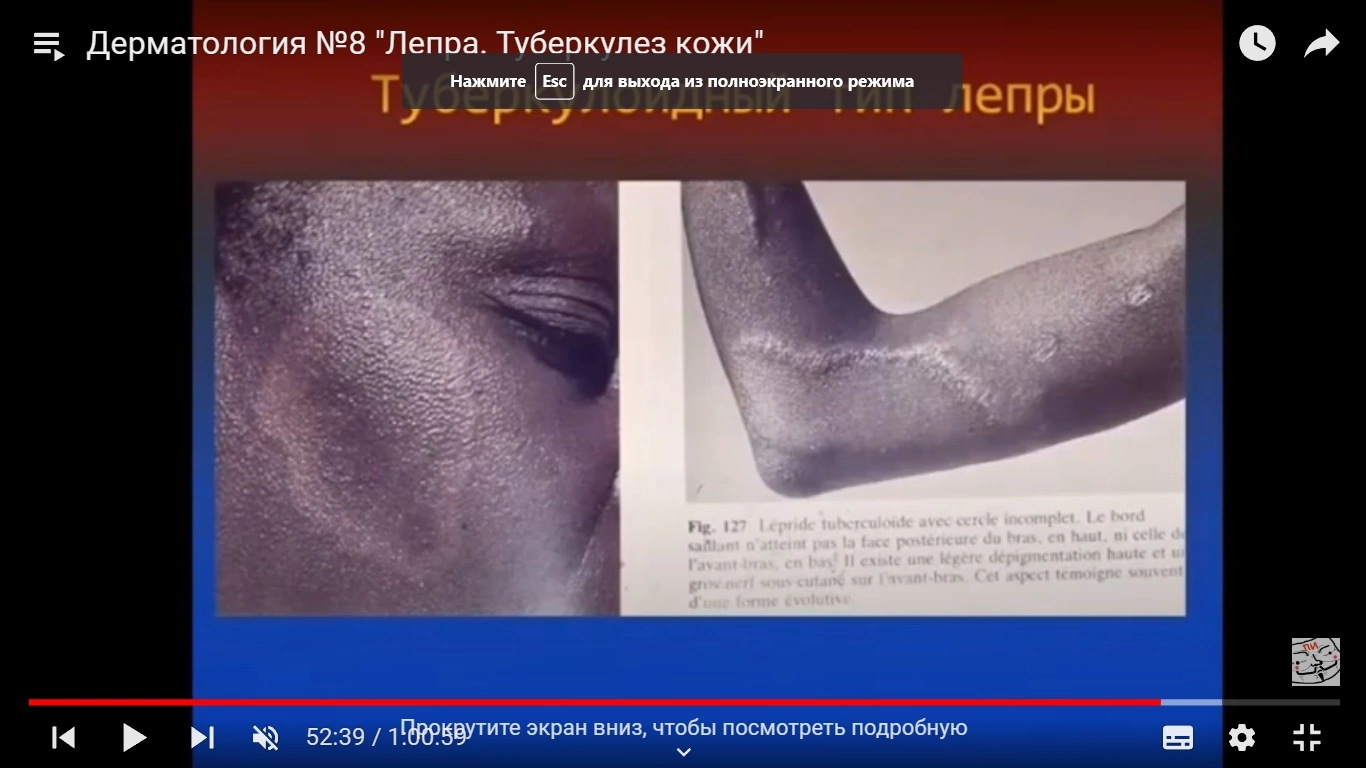

- •63. Лепра. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Турбекулоидный и недифференцированный типы. Клинические проявления. Диагностика. Лепрозории. Лечение. Профилактика.

- •64. Туберкулез кожи. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Туберкулезная волчанка. Клинические разновидности. Диагностика. Люпозории. Лечение. Профилактика.

- •65. Туберкулез кожи. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Скрофулодерма. Бородавчатый туберкулез. Клинические разновидности. Диагностика. Люпозории. Лечение. Профилактика.

- •66. Туберкулез кожи. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Диссеминированные формы туберкулеза. Клинические разновидности. Диагностика. Люпозории. Лечение. Профилактика.

- •67. Дифференциальная диагностика бугоркового сифилида и туберкулезной волчанки.

- •68. Соединительно-тканные доброкачественные опухоли кожи. Фиброма. Дерматофиброма. Ксантелязмы. Этиология. Классификация, диагностика, лечение.

- •69. Классификация сосудистых аномалий кожи. Этиология. Классификация, диагностика, лечение.

- •1. Мальформации с медленным кровотоком.

- •2. Мальформации с быстрым кровотоком:

- •3. Комбинированные сложные сосудистые мальформации.

- •Гемангиома

- •Мальформации

- •70. Меланоцитарные невусы – Этиология. Классификация, диагностика, профилактика.

Мультибациллярная проказа

Стандартные схемы, рекомендуемые по ВОЗ, включают дапсон, рифампин и клофазимин. ВОЗ предоставляет эти лекарства бесплатно всем больным лепрой во всем мире. Взрослые принимают рифампин 600 мг перорально 1 раз/месяц и клофазимин 300 мг перорально 1 раз/месяц под наблюдением врача и дапсон 100 мг перорально 1 раз/день плюс клофазимин 50 мг перорально 1 раз/день без наблюдения. Эта схема лечения продолжается в течение 12 мес.

Олигобациллярная проказа

Стандартная схема, рекомендуемая ВОЗ, включает рифампин 600 мг перорально раз в месяц с наблюдением и дапсон 100 мг перорально 1 раз/день без наблюдения в течение 6 мес.

Препараты при лепре

Дапсон относительно недорог и в общем безопасен для использования. Нежелательные реакции включают гемолиз и анемию (которые являются обычно легкими) и аллергический дерматоз (который может быть тяжелым); редко проявляется синдром дапсона (эксфолиативный дерматит, высокая температура, соотношение белых клеток крови как при мононуклеозе).

Рифампин является в первую очередь бактерицидным для M. leprae и даже более эффективным, чем дапсон. Отрицательные воздействия включают гепатотоксичность, подобные гриппу синдромы и изредка тромбоцитопению и почечную недостаточность.

Лучшей профилактикой является избегание контактов с жидкостями человеческого организма и сыпью зараженных людей. Вакцина Кальметта-Герена (БЦЖ), используемая для профилактики туберкулеза, обеспечивает некоторую защиту от лепры. В руководстве ВОЗ (2018 г.) рекомендовано однократное введение рифампицина в качестве профилактической меры для контактных лиц старше 2 лет после контакта с пациентом, больным лепрой.

63. Лепра. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Турбекулоидный и недифференцированный типы. Клинические проявления. Диагностика. Лепрозории. Лечение. Профилактика.

Лепра – хроническое инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией лепры. Этиология и патология.

Возбудитель лепры человека – микобактерия Гансена–Нейссера (Mycobacterium leprae), облигатный внутриклеточный паразит, проявляющий выраженный тропизм к коже, периферическим нервам и мышечной ткани, хотя встречается и в других органах и тканях.

Наиболее распространена лепра в странах Азии и Африки. Источником инфекции является больной лепрой. В распространении инфекции большое значение придается социально-экономическим факторам. Основной путь передачи инфекции воздушно-капельный, реже чрескожный (при повреждении кожного покрова). Инкубационный период составляет несколько лет.

Туберкулоидный тип отличается более легким течением, поражаются обычно кожа и периферические нервы. Микобактерии выявляются с трудом в очагах поражения, в соскобе слизистой оболочки носа чаще отсутствуют. Клинические проявления туберкулоидного типа характеризуются появлением на коже немногочисленных, различных по форме и величине эритематозных пятен, а также папулезных элементов, являющихся основным проявлением болезни.

Папулы обычно мелкие, плоские, красновато-синюшные, полигональные, склонные к слиянию в бляшки с резко очерченным валикообразно приподнятым округлым или полициклическим краем и склонностью к периферическому росту.

Излюбленная локализация высыпаний – лицо, шея, сгибательные поверхности конечностей, спина, ягодицы. Постепенно центральная часть бляшек атрофируется, гипопигментируется, шелушится, а по краю сохраняется эритематозная кайма шириной от нескольких миллиметров до 2–3 см и более – фигурный туберкулоид. В некоторых случаях наблюдаются так называемые саркоидные образования – резко очерченные красно-бурые, с гладкой поверхностью узлы.

На месте рассосавшихся высыпаний остаются участки гипопигментации кожи, а иногда атрофии.

В очагах поражения нарушено сало– и потоотделение, выпадают пушковые волосы.

Поражения периферических нервных стволов, кожных ветвей нервов, вазомоторные нарушения выявляются очень рано (иногда до кожных проявлений).

Отмечаются расстройства температурной, болевой и тактильной чувствительности, нередко выходящие за пределы высыпаний (за исключением тактильной чувствительности).

Наиболее часто поражаются локтевой, лучевой, малоберцовый нервы, что проявляется в диффузном или четкообразном утолщении их и болезненности. Постепенно это приводит к развитию парезов, параличей, контрактур пальцев, атрофии мелких мышц, кожи, ногтей, мутиляции кистей и стоп: «тюленья лапа», «свисающая кисть», «обезьянья лапа», «падающая стопа» и др.

Снижаются сухожильные рефлексы.

Неопределенный тип лепры клинически характеризуется появлением на коже только пятнистых высыпаний: гипохромных, эритематозных, смешанных, с географическими очертаниями. В начальном периоде поражения периферических нервов отсутствуют, а затем постепенно развивается специфический полиневрит, приводящий к расстройствам чувствительности в дистальных отделах конечностей, амиотрофии мелких мышц, контрактурам пальцев, трофическим язвам и др.

Диагностика:

Диагноз в поздних стадиях лепры обычно не представляет больших трудностей и может быть поставлен на основании характерных клинических симптомов.

Однако на ранних стадиях лепры клиническая картина может быть стертой, атипичной. В этих случаях необходимы тщательное изучение неврологического статуса, включая состояние болевой, тактильной и температурной чувствительности, для выявления характерных для лепры нарушений, постановка функциональных проб: гистаминовой, с никотиновой кислотой, с горчичником, на потоотделение.

Эти функциональные фармакодинамические пробы помогают выявить характерные для лепры ранние поражения периферических нервов, проявляющиеся еще до нарушения чувствительности различными вазомоторными, секреторными и трофическими расстройствами, позволяют более четко выявить малозаметные участки лепрозного поражения (например, проба с никотиновой кислотой).

Важным для диагностики лепры является бактериоскопическое исследование соскоба со слизистой оболочки носа или скарификатов из пораженных участков кожи, для чего скальпелем делают надрез кожи на глубину 1–2 мм, со стенок которого берут соскоб и переносят на предметное стекло. Мазки окрашивают по методу Циля– Нильсена.

В сомнительных случаях проводят гистологическое исследование кожи из очагов поражения. Дифференциальный диагноз проводят с сифилисом, витилиго, токсидермией, туберкулезной волчанкой и др. Лечение комплексное, проводится в лепрозориях.

Состояние иммунобиологической реактивности макроорганизма по отношению к возбудителю лепры характеризует лепроминовая проба: 0,1 мл суспензии микобактерий лепры, полученной при гомогенизации лепромы («интегральный лепромин»), вводят внутрикожно. Специфическая реакция развивается через 2–3 нед в виде бугорка или узла с некрозом. У больных лепроматозным типом эта проба отрицательная, туберкулоидным (так же как и у здоровых лиц) – положительная, а при диморфной или недифференцированной лепре может быть как положительной, так и отрицательной.

Проба используется для дифференциальной диагностики различных типов лепры и определения групп населения с повышенным риском заболевания (лица с отрицательной пробой), нуждающихся в постоянном наблюдении или превентивном лечении в зависимости от эпидемической обстановки.

Лечение: комплексное, проводится в лепрозория

прививка БЦЖ (перекрестная сенсибилизация с туберкулезом). (по лекции)

Одновременно применяют 2–3 противолепрозных препарата в сочетании с общеукрепляющими средствами (витамины А, С, группы В, пирогенные препараты, метилурацил, пентаксин, ?-глобулин, гемотрансфузии, липотропные средства и др.). Курс специфического лечения 6 мес с перерывом 1 мес, число курсов индивидуально в зависимости от эффективности лечения. Противолепрозные препараты: дапсон в таблетках или порошках назначают по 50–200 мг в сутки; масляную взвесь дапсона вводят внутримышечно 1–2 раза в неделю в соответствующей дозе; 50% раствор солюсульфона сульфетрон вводят также внутримышечно 2 раза в неделю, начиная с 0,5 мл, увеличивая постепенно разовую дозу до 3,5 мл; сиба-1906 (тиамбутозин) в таблетках назначают в дозе от 0,5 до 2 г в сутки или в виде масляной суспензии внутримышечно от 2 до 6 мл 1 раз в неделю; протионамид по 0,25 г 1–3 раза в день; лампрен (В-663, клофазимин) в капсулах – ежедневно по 100 мг (1 капсула); рифампицин (бенемицин, рифадин) в капсулах – ежедневно по 300–600 мг (2–4 капсулы); используют также диуцифон, димоцифон. Эффективность лечения оценивают по результатам бактериоскопического контроля и гистологического исследования.

Профилактика: состоит в раннем выявлении, рациональном лечении больных лепрой, обследовании групп населения в эндемических очагах, превентивном лечении лиц, находившхся в тесном контакте с больным лепрой.

Лепрозо́рий — специализированное лечебно-профилактическое учреждение, занимающееся активным выявлением, изоляцией и лечением больных лепрой.