- •Понятие об инфекционном процессе. Факторы инфекционного процесса. Роль микроорганизма и внешней среды в инфекционном процессе.

- •Патогенность и вирулентность бактерий. Количественное определение. Характеристика факторов вирулентности бактерий (адгезии, инвазии, агрессии).

- •Микробные экзо- и эндотоксины. Характеристика в сравнительном аспекте. Примеры. Практическое применение.

- •Природно-очаговые заболевания. Определение. Особенности эпидемиологии.

- •Иммунная система человека. Центральные и периферические органы иммунной системы. Клетки иммунной системы. Их функции и роль в иммунном ответе.

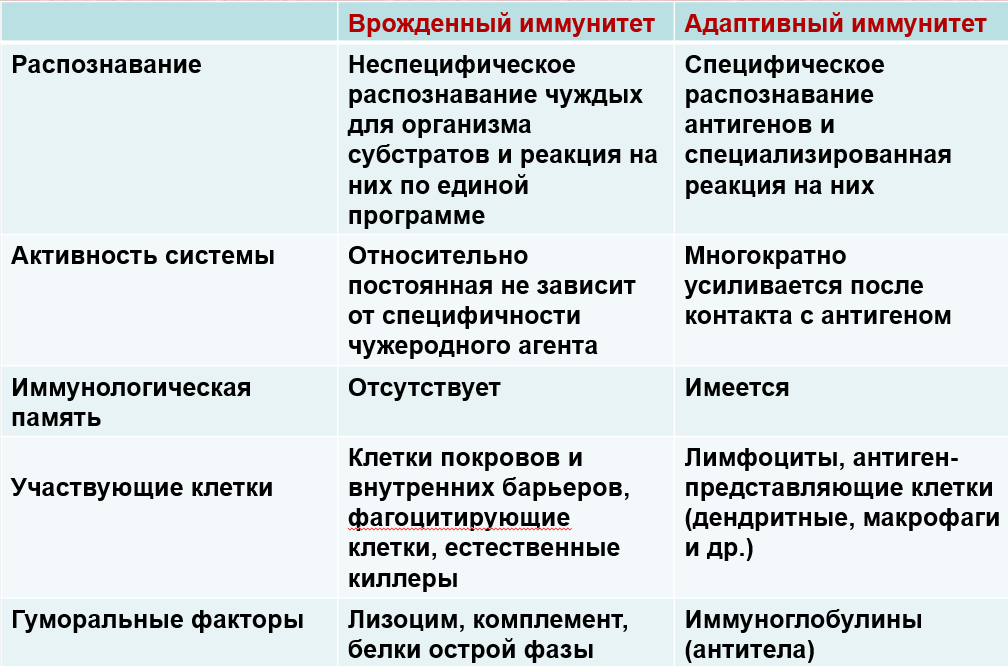

- •Понятие об иммунитете. Виды противоинфекционного иммунитета (врожденный и приобретенный). Характеристика.

- •Факторы врожденного иммунитета (клеточные, гуморальные, функциональные). Сравнительная характеристика комплемента и интерферона как ведущих неспецифических факторов иммунитета.

- •Сравнительная характеристика видов адаптивного (приобретенного иммунитета (естественный, искусственный, активный, пассивный)).

- •Формы иммунного ответа. Гуморальный. Клеточный. Понятие об иммуннопатологии.

- •Гуморальный иммунитет. Понятие. Особенности первичного и вторичного иммунного ответа. Использование закономерностей его формирования для диагностики инфекционных заболеваний.

- •Реакции иммунитета. Принцип их использования для диагностики инфекционных заболеваний. Приведите примеры использования в практике в двух направлениях.

- •Понятие о серодиагностике. Достоинства и недостатки этого метода. Принципы использования. Понятия о титре и диагностическом титре. Примеры использования в практике.

- •Реакция агглютинации, ее разновидности (ориентировочная, развернутая). Механизм. Практическое применение. Примеры.

- •Реакция непрямой (пассивной) гемагглютиниции. Механизм. Практическое использование. Примеры.

- •Реакция преципитации. Механизм. Разновидности (кольцепреципитация, реакция преципитации в геле). Применение в медицинской практике.

- •Реакция иммунофлуоресценции (прямая и непрямая). Механизм. Использование в диагностике. Примеры.

- •Иммуноферментный метод исследования. Принцип метода. Определение антигенов и антител с помощью ифа. Примеры.

- •Понятие об антигенах (определение). Строение. Свойства. Адъюванты. Антигенная структура бактериальной клетки. Практическое значение.

- •Интерфероны. Природа, свойства, механизм действия. Методы получения. Практическое применение.

- •Специфические иммуноглобулины (антитела). Классы Структура. Свойства. Функции.

- •Иммунные сыворотки. Классификация по составу и назначению. Принцип получения. Понятие о серотерапии и серопрофилактике.

- •Антитоксические сыворотки. Методы получения и очистки (Диаферм). Применение антитоксических сывороток в медицине.

- •Антимикробные сыворотки. Принцип получения Практическое использование. Примеры.

- •Сывороточные препараты. (гамма-глобулины). Принцип получения Практическое использование. Примеры.

- •Вакцины. Определение. История изучения вакцин. Типы вакцин. Их получение. Вакцинопрофилактика и вакцинотерапия. Примеры.

- •Анатоксины. Отличие от антитоксинов. Характеристика. Получение и применение. Значение в профилактике инфекционных болезней. Примеры.

Природно-очаговые заболевания. Определение. Особенности эпидемиологии.

Природно-очаговыми инфекционными болезнями (ИБ) называют заболевания, при которых источник инфекции находится в природе. Чаще всего это теплокровные дикие животные, для некоторых болезней — кровососущие насекомые, главным образом клещи.

Эпидемиологические особенности:

Постоянно существующие эпизоотии среди природных резервуаров возбудителей (дикие животные, грызуны, птицы);

Распространение возбудителя реализуется посредством кровососущих членистоногих-переносчиков;

Сезонность заболеваний;

Связь с определенной территорией;

Связь с определенным географическим ландшафтом.

Иммунная система человека. Центральные и периферические органы иммунной системы. Клетки иммунной системы. Их функции и роль в иммунном ответе.

Понятие об иммунитете. Виды противоинфекционного иммунитета (врожденный и приобретенный). Характеристика.

Факторы врожденного иммунитета (клеточные, гуморальные, функциональные). Сравнительная характеристика комплемента и интерферона как ведущих неспецифических факторов иммунитета.

Клеточные факторы: нейтрофилы, макрофаги, дендритные клетки, эозинофилы, базофилы, NK-клетки.

Гуморальные факторы: система комплемента, pattern-структуры, антимикробные пептиды, интерфероны.

Функциональные факторы: кожа и слизистые оболочки. повышение температуры тела; выделительная система (мочевыделение, потоотделение); реснитчатый эпителий слизистой верхних дыхательных путей; а также насморк, кашель, чихание, рвота, слущивание поверхностного слоя кожи – эпидермиса.

Система комплемента (открыта Бухнером в 1889 г.) – это многокомпонентная самособирающаяся система термолабильных сывороточных белков, играющих важную роль в поддержании гомеостаза организма. Система комплемента состоит из 30 отдельных белков, объединенных в 9 фракций (компонентов) – обозначаются С с соответствующими номерами (С1, С2, С3, С4, С5, С6, С7, С8, С9), некоторые из компонентов состоят из отдельных субкомпонентов. В норме система комплемента находится в неактивном состоянии, при попадании в организм, например, микробных продуктов, система комплемента активируется. Активация комплемента может осуществляться тремя путями: классическим, альтернативным и лектиновым.

Интерфероны (открыт Айзексом, Линдеманом в 1957 г.) – система сывороточных белков, обладающих, в основном, противовирусной и противоопухолевой активностью.

Известны 3 типа : α-интерферон (лейкоцитарный) – синтезируется лейкоцитами периферической крови; β-интерферон (фибробластный) – синтезируется фибробластами; γ-интерферон (иммунный) – синтезируется Т-лимфоцитами и NК.

Механизм противовирусного и противоопухолевого действия – блокирует процесс трансляции и-РНК и синтез белка на рибосомах.

Сравнительная характеристика видов адаптивного (приобретенного иммунитета (естественный, искусственный, активный, пассивный)).

Формы иммунного ответа. Гуморальный. Клеточный. Понятие об иммуннопатологии.

Иммунный ответ – это цепь последовательных сложных кооперативных процессов, идущих в иммунной системе в ответ на действие антигена в организме.

Различают:

1) первичный иммунный ответ (возникает при первой встрече с антигеном);

2) вторичный иммунный ответ (возникает при повторной встрече с антигеном).

Любой иммунный ответ состоит из двух фаз:

1) индуктивной; представление и распознавание антигена. Возникает сложная кооперация клеток с последующей пролиферацией и дифференцировкой;

2) продуктивной; обнаруживаются продукты иммунного ответа.

В иммунном ответе антигены, попавшие в организм, взаимодействуют с антигенпредставляющими клетками (макрофагами), которые экспрессируют антигенные детерминанты на поверхности клетки и доставляют информацию об антигене в периферические органы иммунной системы, где происходит стимуляция Т-хелперов.

Далее иммунный ответ возможен в виде по одного из трех вариантов:

1) клеточный иммунный ответ;

2) гуморальный иммунный ответ;

Клеточный иммунный ответ – это функция T-лимфоцитов. Происходит образование эффекторных клеток – T-киллеров, способных уничтожать клетки, имеющие антигенную структуру путем прямой цитотоксичности и путем синтеза лимфокинов, которые участвуют в процессах взаимодействия клеток (макрофагов, T-клеток, B-клеток) при иммунном ответе. В регуляции иммунного ответа участвуют два подтипа T-клеток: T-хелперы усиливают иммунный ответ, T-супрессоры оказывают противоположное влияние.

Гуморальный иммунитет – это функция B-клеток. Т-хелперы, получившие антигенную информацию, передают ее В-лимфоцитам. В-лимфоциты формируют клон антителопродуцирующих клеток. При этом происходит преобразование B-клеток в плазматические клетки, секретирующие иммуноглобулины (антитела), которые имеют специфическую активность против внедрившегося антигена. Образующиеся антитела вступают во взаимодействие с антигеном с образованием комплекса АГ – АТ, который запускает в действие неспецифические механизмы защитной реакции. Эти комплексы активируют систему комплемента. Взаимодействие комплекса АГ – АТ с тучными клетками приводит к дегрануляции и выделению медиаторов воспаления – гистамина и серотонина.

При низкой дозе антигена развивается иммунологическая толерантность. При этом антиген распознается, но в результате этого не происходит ни продукции клеток, ни развития гуморального иммунного ответа.

Иммунопатология включает заболевания, в основе которых лежат нарушения в системе иммунитета.

Различают 3 основных вида иммунопатологии:

заболевания, обусловленные угнетением реакций иммунитета (иммунодефицитные болезни);

заболевания, зависящие от гиперреактивности системы иммунитета (аллергия и аутоаллергические заболевания).

болезни с нарушением пролиферации клеток СИ и синтеза иммуноглобулинов (лейкозы, парапротеинемии).