Ответы на экзамен по психиатрии 2024 года

.pdf

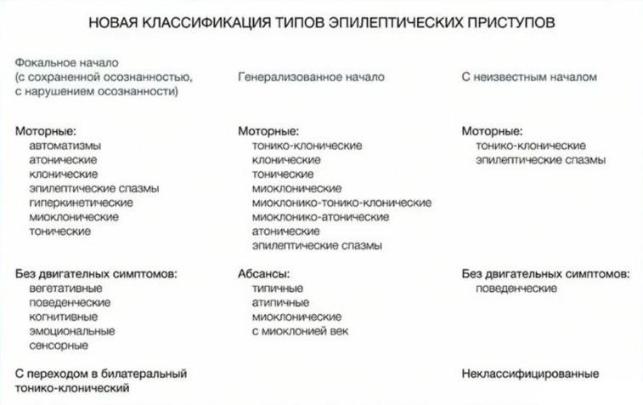

Кратковременное выключение сознания с последующей полной амнезией.

Типичным примером малого припадка служит абсанс, при котором выключение созна-

ния выражается в том, что больной прекращает начатое действие (замолкает в разго-

воре), взор его становится «плавающим», неосмысленным, лицо бледнеет. Судорог нет, больной не меняет позы. Через 1-2 сек. пациент приходит в себя и продолжает прерванное действие, о припадке ничего не помнит.

Атипичные варианты малых припадков (сложные абсансы) могут включать в себя от-

дельные движения:

•Пропульсия – больной наклоняется вперёд, иногда его движения напоминают во-

сточное приветствие (салам-припадки). При это больные могут потерять равнове-

сие и упасть, но тут же встают и приходят в сознание.

•Ретропульсия – пациенты откидываются назад.

•Миоклония – внезапные, короткие (до 0,03-0,04 сек.), непроизвольные мышеч-

|

ные сокращения – «вздрагивания» в руках, ногах, лице или во всём теле. Усили- |

160 |

ваются в период пробуждения или засыпания. |

|

Малые припадки никогда не сопровождаются аурой или предвестниками.

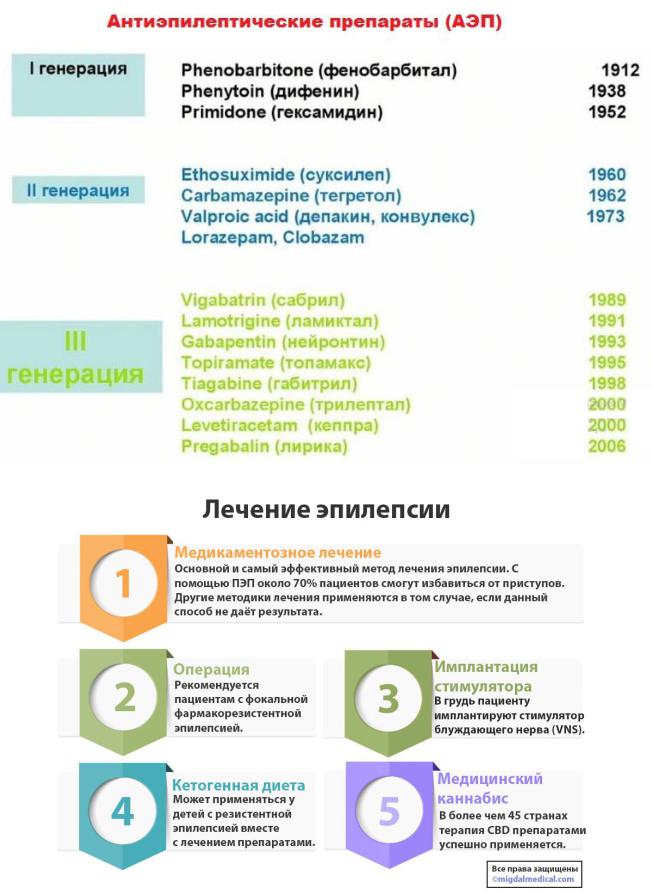

39. Лечение эпилепсии (режим, диета, медикаменты).

Основной принцип лечения – максимум терапевтической эффективности при мини-

муме побочных эффектов. Перед началом назначения антиконвульсантов важно обго-

ворить с пациентом строгое выполнение режима сна, нагрузок (поведенческая тера-

пия). Лечение начинают только после установления точного диагноза в соответствии с определением эпилепсии. Препараты назначают в соответствии с формой эпилепсии и характером приступов.

Необходим учёт интересов больного (баланс эффективности, побочных эффектов и сто-

имости препаратов).

Резкая отмена противоэпилептических препаратов угрожает жизни пациентов.

С 1980-х годов в клинической эпилептологии прочно утвердился принцип монотера-

пии: стартовое лечение осуществляется только одним препаратом. В дальнейшем также по возможности следует стремиться к лечению эпилепсии одним препаратом, а

161не их комбинацией.

Противосудорожные препараты принимаются курсом в три года с момента пол-

ного прекращения последнего закончившегося приступа. Только затем возможны уменьшение дозы или полная отмена препарата.

162

Хирургическое лечение

Примерно 10-20% пациентов страдают приступами, рефрактерными к лекарственной терапии, и являются кандидатами на проведение традиционного хирургического лече-

ния эпилепсии. Если приступы связаны с наличием патологического очага, поддающе-

гося удалению, то его резекция обычно приводит к значительному улучшению кон-

троля судорог. Если очаг эпилептической активности локализуется в переднемедиаль-

ных отделах височной доли, то после резекции приступы исчезают приблизительно у

60% пациентов. После операции у некоторых пациентов приступы отсутствуют без про-

тивосудорожных препаратов, но у большинства пациентов по-прежнему сохраняется потребность в приёме препаратов, хотя доза их может снижаться и возможен переход к монотерапии.

40. Купирование эпистатуса.

Эпилептический статус – состояние пролонгированного эпилептического приступа (бо-

лее 5 минут) или повторяющихся приступов, в интервалах между которыми состояние

163больного не возвращается к исходному (больной не приходит в сознание).

Эпилептический статус может развиваться при любом типе приступов (возможен эпи-

статус генерализованных и фокальных приступов; выделяют также судорожный и бес-

судорожный эпистатус), но особенно опасен эпистатус генерализованных тонико-кло-

нических приступов; он является неотложным состоянием, так как создаёт угрозу для жизни больного.

Эпистатус требует госпитализации и неотложной терапии.

Провоцирующим фактором развития эпистатуса наиболее часто служит внезапная от-

мена антиэпилептических препаратов.

Купирование

Основное средство для купирования – диазепам (сибазон), который следует вводить

медленно внутривенно струйно.

При отсутствии эффекта дают наркоз, при отсутствии эффекта – сверхдлинный комби-

нированный наркоз с применением мышечных релаксантов и искусственной венти-

ляции лёгких.

Одновременно необходимо обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей

(ингаляция смесью с повышенным содержанием кислорода).

Для снятия отёка мозга применяют внутривенно фуросемид, маннитол с мочевиной.

Целесообразно продолжение проведения противосудорожной терапии ампулирован-

ными препаратами (фенобарбитал, фенитоин, вальпроевая кислота).

При отсутствии эффекта от вышеперечисленных мероприятий выполняют спинальную пункцию с выведением спинномозговой жидкости (в объёме 20-30 мл) в целях сни-

жения внутричерепного давления и борьбы с отёком мозга.

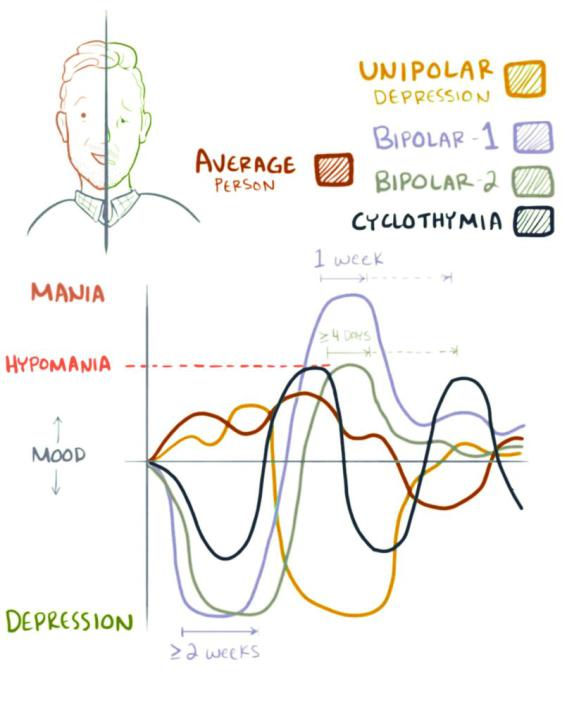

41. Биполярное аффективное расстройство (БАР). Клини- 164 ческая картина, варианты. Лечение.

Биполярное аффективное расстройство (ранее маниакально-депрессивный психоз) –

эндогенное психическое заболевание, которое проявляется в виде аффективных состо-

яний (маниакальных / гипоманиакальных, депрессивных, смешанных, когда депрессия и мания присутствуют одновременно), между которыми имеются светлые промежутки

– интермиссии.

Фазы – эпизоды болезни, проявляющиеся характерной симптоматикой.

Типы течения БАР:

•Ремитирующий (эпизод-интермиссия-эпизод);

•Альтернирующий (сдвоенные фазы разной полярности и интермиссия – эпизод-

эпизод-интермиссия);

•Континуальный (вслед за одним эпизодом следует второй, другой полярности,

чаще без периодов интермиссии – эпизод-эпизод-эпизод).

К особой группе относятся так называемые быстроциклические формы БАР. Это состо-

яние диагностируется, если пациент в течение года перенёс 4 и более любых аффектив-

ных эпизодов.

Распространённость БАР примерно 3% в популяции. Среди пациентов с БАР намного чаще встречаются суициды и злоупотребление психоактивными веществами.

Этиология и патогенез. Генетическим факторам принадлежит основная роль в возник-

новении заболевания. У ближайших родственников риск развития заболевания состав-

ляет до 15%. Если один из родителей страдает БАР, то риск заболеть им составляет 50%.

В развитии и течении БАР участвуют ГАМК, серотонин, норадреналин, дофамин и дру-

гие нейромедиаторы.

Важную роль в патогенезе БАР играет киндлинг (англ. kindling – зажигание, возгорание)

– стойкое изменение функционального состояния (возбудимости) отдельных зон голов-

ного мозга, нейронов, рецепторов, возникающее в результате их постоянной подпоро-

говой стимуляции с определённой частотой. Киндлинг рассматривается как один из ос-

165

новных патофизиологических механизмов формирования «генераторов патологиче-

ского возбуждения».

Классификация БАР

Биполярное расстройство I типа: определяется наличием по крайней мере одного пол-

ноценного (т.е., нарушающего нормальную социальную и профессиональную функ-

цию) маниакального эпизода и повторяющихся депрессивных эпизодов. Заболевае-

мость примерно одинакова у мужчин и женщин.

Биполярное расстройство II типа: определяется наличием депрессивных эпизодов тя-

жёлой степени с одним, по крайней мере, гипоманиакальным эпизодом, однако без полноценного маниакального эпизода. Заболеваемость несколько выше у женщин.

Циклотимия: хронические (не менее 2 лет) колебания настроения с многочисленными эпизодами лёгкой депрессии и гипомании.

166

Клиника

Первые проявления заболевания регистрируются в подростковом и юношеском воз-

расте. Но такие приступы, как правило, разрешаются самостоятельно, без какой-либо терапии.

Первому приступу могут сопутствовать различные провоцирующие факторы (эмоцио-

нальный стресс, травматическая ситуация), а также приступ может развиваться без

внешней причины на фоне полного благополучия. Последующие приступы возникают без провокаций.

Анамнез жизни и заболевания лучше собирать со слов родственников (иногда это и остаётся единственным способом сбора анамнеза), так как пациент может считать подъём своего настроения естественным и не придавать этому никакого патологиче-

ского значения.

Главные проявления болезненных приступов – депрессивный и маниакальный / гипо-

маниакальный синдромы. Практически в 100% случаев первым эпизодом заболевания является депрессия.

При этом частота, продолжительность и степень выраженности каждой из фаз значи-

тельно различаются. Депрессии длятся несколько месяцев, маниакальные эпизоды ко-

роче (несколько недель). Заболеванию свойственна связь с биоритмами – больные от-

мечают, что приступы болезни чаще развиваются в весенний или осенний период. Су-

точный ритм также отчётливо заметен – к вечеру больные испытывают облегчение, а в

167

утренние часы депрессия может быть максимально выражена. Большая часть суици-

дальных попыток совершается также в утренние часы (к суицидальным попыткам склонны практически половина больных с БАР, у 20% – завершённый суицид).

Особенность этого заболевания проявляется в резком начале и таком же резком окон-

чании приступа. Больные могут спокойно назвать дату, время и место начавшегося и закончившегося приступа.

На фоне аффекта больные начинают приём различных ПАВ, в том числе и повышенного количества алкогольных напитков и табачных изделий.

Характерно также наличие светлых промежутков между отдельными приступами – они могут быть весьма продолжительными (до нескольких лет) или чрезвычайно корот-

кими. Во время прекращения приступов больной снова обретает полное психическое благополучие, отдаёт отчёт своим действиям. Такое состояние полного психического здоровья в промежутках между болезненными фазами называют интермиссией. При

этом свойства личности в межприступный период не меняются (сохраняются эмоции,

память, интеллект).

Лечение

Основные принципы лекарственной терапии БАР:

•Отсутствие краткосрочности, всегда – многолетняя терапия;

•Обязательное соблюдение лечебной дозировки (иначе возможны суицидальные мысли и изменение фазы течения заболевания);

•Использование многих мишеней – не ограничиваться депрессией и манией (учи-

тывать возможные гипоманию, циклотимию, коморбидность);

•Использование антидепрессантов только в содружестве с нормотимиками.

Препараты первого выбора – нормотимики, которые обязательно должны назначаться на начальных этапах заболевания с последующим непрерывным приёмом на протя-

жении всей жизни. Нормотимики оказывают профилактическое действие в отношении

168фаз и обладают купирующим действием в отношении депрессивной или маниакальной симптоматики.

Внастоящее время к нормотимикам относятся:

•соли лития – «золотой стандарт», но обладают высокой вероятностью побочных эффектов (аллергические реакции, гепатотоксичность, негативное влияние на кроветворение, узкое терапевтическое окно);

•антиэпилептические препараты (карбамазепин, вальпроевая кислота, топира-

мат, ламотриджин) – чаще применяются на практике;

•атипичные антипсихотики (оланзапин, кветиапин, арипипразол, карипразин) –

применяются только в комбинации.

При тяжёлых депрессиях возможно кратковременное дополнительное применение ан-

тидепрессантов из группы СИОЗС без стимулирующего эффекта (сертралин и др.). К со-

жалению, антидепрессанты могут вызывать терапевтически обусловленную инверсию аффекта – развитие гипомании/мании.

При резистентном к терапии БАР возможно применение электросудорожной (электро-

шоковой) терапии.

42. Этиология и патогенез шизофрении.

Термин шизофрения (греч. schizo – разделять, расщеплять, phren – ум, разум) на рус-

ский обычно переводят как «расщепление разума», подразумевая особую «дисгармо-

ничность» и «утрату единства психических процессов».

Шизофрения – психическое заболевание, характеризующееся дисгармоничностью и утратой единства психических функций (мышления, эмоций, моторики), длительным непрерывным или приступообразным течением и разной выраженностью продуктив-

ных (позитивных) и негативных расстройств, приводящих к изменениям личности в

виде аутизма, снижения энергетического потенциала, эмоционального обеднения и нарастающей инвертированности.

Эпидемиология. В России психиатрической службой наблюдаются порядка 570 тысяч

169пациентов с шизофренией (0,4% населения). Наибольшая заболеваемость шизофрений характерна в раннем взрослом возрасте (18-30 лет), в 80% случаев в возрасте до 40 лет.

Женщины в среднем заболевают на несколько лет позже мужчин и болеют легче.

Этиология

Шизофрению относят к первичным психозам (обусловленным преимущественно

предрасположенностью). Специфичных причин шизофрении (т.е. факторов, которые присутствуют у всех больных с этим расстройством и обуславливают её развитие) до настоящего времени не обнаружено. Несмотря на то, что в настоящее время призна-

ётся, что примерно на 80% развитие шизофрении обусловлено наследственностью,

конкретных, свойственных только этому заболеванию, генетических особенностей не найдено, как и каких-либо специфичных (т.е. не встречающихся при других заболева-

ниях) нейрофизиологических или нейроанатомических признаков. Следовательно, не-

смотря на многочисленные исследования, до настоящего времени не существует каких-