35269707

.pdfРАЗДЕЛ 3. Культура и археология Золотой Орды |

261 |

|

|

Стратиграфическую ситуацию можно представить следующим образом: выше материкового слоя залегал предматериковый слой плотного коричневого грунта, на этих слоях удалось зачистить слой деструктированного известкового раствора, образовавшийся при строительстве храма и крепостной стены. Слой рыхлого коричневого грунта отложился во время существования замка, к сожалению, никаких археологических находок в слое не обнаружено. Слой светло-серой глины – слой разрушения построек замка и содержит разновременные материалы второй половины XIV – XV вв. Слои плотного серого суглинка и плотного серого грунта относятся к XIX–XX вв. При шуровке 2006 г. получить узкую археологическую дату существования замка не удалось, но в целом полученный материал вполне соответствует датировке, полученной по косвенным историческим свидетельствам – последняя четверть XIV – последняя треть XV вв. [19, с. 4–9].

В заключение хотелось бы отметить, что за три века историко-географический ландшафт Отузской долины значительно изменился. Трижды меняется государственная принадлежность этой местности. В бывшей сельской периферии византийского города Сугдея во второй половине XIII в. возникает крупное золотоордынское селение, в котором проживали и выходцы из сельджукской Малой Азии. Попытка венецианцев организовать торговую пристань в бухте Калиера была неудачна (1358 г.). В 1365 г. генуэзцы захватывают эту территорию, а в начале 80-х гг. XIV в. долина на краткий срок возвращается под протекторат Золотой Орды. Генуэзцы окончательно закрепляют свой контроль над долиной и гаванью, в последней четверти XIV в. возведением замка Калиера. Территория долины остается генуэзским владением и как составная часть входит в кампанью (сельскую округу) Каффы до османского завоевания 1475 г.

1.Айбабина Е.А., Бочаров С.Г. Отчет об археологических исследованиях в окрестностях Каффы в 1998 и 2000 г. // Научный архив КФ ИА НАНУ. Инвентарная книга 4. Инвентарный № 619. Папка 1018. –

С. 1–152.

2.Акчокраклы О. Старо-Крымские и Отузские надписи XIII – XV вв. // ИТОИАЭ. 1927. Т. 1(58). –

С. 5–18.

3.Антонин, архимандрит. Заметки XII–XV в., относящиеся к крымскому городу Сугдее (Судаку), приписанные на греческом синаксаре // ЗООИД. 1863. Т. V. – С. 595–629.

4.Антонин, архимандрит. Древние акты Константинопольского патриархата, относящиеся к новорос-

сийскому краю // ЗООИД. 1866. Т. IV. – С. 445–474.

5.Бадер О.Н. Материалы к археологической карте восточной части Горного Крыма // Труды научноисследовательского института краеведческой и музейной работы. Т. 1 – М., 1940. – С. 150–174.

6.Барсамов Н.С. Дневник раскопок произведенных в Отузах в 1927 г. // Фонды Феодосийского музея древностей. КП 25236. А 318. Л. 30 – 35.

7.Барсамов Н.С. Отчет о раскопках в Отузах в 1927 г. // Научный архив ИИМК. – СПб. Фонд 2.

Опись 1. 1928. – Дело 140. 23 л.

8.Барсамов Н.С. Отчет об археологических раскопках в Отузах на холме Кордон-Оба летом 1928 г. // Научный архив ИИМК. – СПб. Фонд 2. Опись 1. 1929. – Дело 159. 41 л.

9.БарсамовН.С. АрхеологическиераскопкивОтузах1927 и1928 гг. // ИТОИАЭ. 1928. Т. 3. – С. 165–169.

10.Бартольд В.В. Работы по исторической географии // Сочинения. Т. 3. – М., 1965. – 713 с.

11.Башкиров А.С. Сельджукизм в древнем татарском искусстве // Крым. 1926. № 2. – С. 108–125.

12.Безчинский А. Путеводитель по Крыму. – М., 1904. – 466 с.

13.Бертье-Делагард А.Л. Исследование некоторых недоуменных вопросов средневековья в Тавриде //

ИТУАК. 1920. № 57. – С. 1–136.

14.Бороздин И.Н. Солхат. Отдельный оттиск. – М., 1926. – 31 с.

15.Бороздин И.Н. Из Отузской старины (Надгробие шейха Якуба из Коньи 729 г. Хиджры) //

ИТОИАЭ. 1927. Т. 1(58). – С. 24–26.

16.Бочаров С.Г. Заметки по исторической географии генуэзской Газарии XIV–XV веков // Проблемы истории и археологии Украины. Материалы международной научной конференции. – Харьков, 2001. –

С. 89–90.

17.Бочаров С.Г. Монастыри Кампании Каффы // Взаимоотношения религиозных конфессий в многонациональном регионе: история и современность. Тез. док. III Международной конференции по религиоведению. – Севастополь, 2001. – С. 9 – 10.

18.Бочаров С.Г. Заметки по исторической географии генуэзской Газарии XIV–XV вв. Южный берег Крыма // «О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических». Сборник научных трудов по материалам конференции в честь 210-летия со дня рождения П.И. Кеппена. – Киев, 2004. – С. 186–205.

19.Бочаров С.Г. Отчет об археологических разведках на горе Кордон-Оба в 2006 году // Научный архив КФ ИА НАНУ. Инвентарная книга 6. Инвентарный № 1113. Папка 1460. – С. 1–27.

262 |

ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ НАСЛЕДИЕ. Выпуск 2. 2011 |

|

|

20.Бочаров С.Г. Предварительные результаты археологического исследования укрепления УчансуИсар // Взаимоотношения Северного и Западного Причерноморья в период античности и средние века. –

Симферополь, 2009. – С. 108–114.

21.Волков И.В. Керамика Азова XIV–XVIII вв. (классификация и датировка) // Автореф. дис. … канд.

ист. наук. – М., 1992. 20 C. Таб. 1.

22.Гавриил архиепископ Херсонский и Таврический. Остатки христианских древностей в Крыму. Уезд Феодосийский. // ЗООИД. 1844. Т. 1. – С. 320–329.

23.Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны; Джованни дель Плано Карпини. История Монголов. – М., 1957. – 195 с.

24.Григорьев А.П. Золотоордынский город Ягнишехр // Вестник ЛГУ. Сер. 2. 1994. Вып. 2. – С. 28–

38.

25.Григорьев А.П., Григорьев В.П. Уведомление правителя Крыма Рамадана венецианским купцам в Янгишехре (1356 г.) // Востоковедение. Вып. 36. – СПб., 1998. – С. 156.

26.Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция золотоордынских документов из Венеции. – СПб., 2002.

–274 с.

27.Дюбуа де Монпере Ф. Путешествие по Кавказу, к черкесам и абхазам, в Грузию, Армению и Крым. Материалы к томам V и VI // Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук. Фонд 86. Опись 1. Дело 23. 401 Л.

28.Карпов С.П. Путями средневековых мореходов. Черноморская навигация Венецианской респуб-

лики в XIII–XV вв. – М., 1994. – 158 с.

29.Кеппен П.И. Поездка к Отузскому Кале // Материалы для ближайшего познания горной части Крыма. Путевые заметки П.И.Кеппена. Том II. ПФА РАН. Ф. 30. Опись 1. Дело 344. 225 л.

30.Масловский А.Н. Керамический комплекс Азака. Краткая характеристика // Историко-архео- логические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону в 2004 г. – Азов, 2006. Вып. 21. – С. 309–473.

31.Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды // На стыке континентов и цивилизаций. – М., 1996. –

С. 277–526.

32.Дело императорской Археологической комиссии о предоставлении художником Струковым альбома рисунков Крымских древностей с просьбою об ассигновании шести тысяч рублей на издание // Архив ИИМК. Фонд.1. Год. 1872. Дело 35. 18 л.

33.Струков Д.М. Древние памятники христианства в Тавриде. – М., 1876. – 51 с.

34.Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящийся к истории Золотой Орды. Т. I. – СПб., 1884. –

558 с.

35.Фоменко И.К. Номенклатура географических названий Причерноморья по морским картам конца XIII–XVII вв. // Причерноморье в средние века. Вып. 3. – СПб., 2003. – С. 40–108.

36.Balard M. La Romanie Génoise (XIII – début du XV e siécle). T. 1. – Roma, Genova, 1978. – 494 р.

37.Basso E. Il “bellum de Sorchati” ed i trattati del 1380–1387 tra Genova e l’Ordo d’Oro // Studi genuensi. N.S. Genova. 1991. Vol. VIII. – Р. 11–26.

38.Desimoni С., Belgrano L.T. L’atlante idrografico del medio evo posseduto dal prof. T.Luxoro // ASLSP.

–Genova. 1867. Vol. V. – 340 р.

39.Diplomatarium Veneto-Levantinum, siva Acta et Diplomata res Venetas, Graecas atque Levantis illustrantia. A. 1351–1454 / Ed. by R. Predelli. Venetiis, 1899. Pars 2. – 452 р.

40.Miklosich F., Müller J. Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana. Т. I. – Vindobonae, 1860. –

543 s.

41.Miklosich F., Müller J. Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana. T. II. – Vindobonae, 1860. –

531 s.

42.Νυσταζοπουλου Μ. Η ὲν Ταυρικῆ Χερσονσω πόλις Σουγδαία. – Αθηναι, 1965. – 132 Στ.

ABSTRACT

Sergey Bocharov

Otuz and Kaliera

This article about archaeological sites XIII–XV centuries, which located in the Otuz mountain valley (Southeast Crimea). On a local example of one valley we investigated changes in the historical landscape, which occurring on the Crimean peninsula, when Byzantine possession with the Greek population were passed under the power of Mongols, then from Mongols under protectorate of Genoese’s and occurrence new Golden Horde, and later Latin settlements and castles. In the former rural periphery of the Byzantine city of Sugdea in second half XIII centuries arises large golden hordes settlement with Seljuk’s populations from Asia Minor. Attempt of Venetians to organize in 1358 trading landing stage in a bay of Kaliera was unsuccessful. In 1365 Genoese’s occupied this territory, and in the beginning of 80th of XIV century the valley comes back to short term under protectorate of Golden Horde.

РАЗДЕЛ 3. Культура и археология Золотой Орды |

263 |

|

|

Genoese’s definitively fix the control over a valley and harbor, in last quarter of XIV century was built castle Kaliera. The valley territory remains the Genoa possession and as the part of campagna (rural district) of Caffa to ottomans conquession of 1475.

Р.Р. Каримова

Квопросу о половозрастном аспекте, объективированном

вэлементах убранства и аксессуарах костюма кочевников Золотой Орды

Костюм в целом, а также элементы убранства и аксессуары, как его составная часть, являются полноценным историческим источником, представляющим из себя динамичную, развивающуюся систему, зависящую от многих факторов: мировоззрения, быта, экономики, социальной стратификации общества и др. Костюм – это совокупность одежды, головного убора, обуви, которые отражают его утилитарные функции, а также убранства, превращающее утилитарный комплекс в образно-семантическую систему [3, с. 306]. В убранство костюма исследователи включают аппликацию, украшения, вышивку, пояса, амулеты, косметику, прическу [3, с. 306]. Специфика археологического исследования убранства костюма кочевников Золотой Орды заключается в том, что мы можем оперировать только теми артефактами, которые способны противостоять натиску времени – изделиями из металла и реже – кости. Дополняют костюм аксессуары: сумочки, кошельки, туалетные принадлежности. Именно декоративный металл, представляющий различные категории убранства и аксессуары костюма и имеющий лучшую степень сохранности в погребениях (чем органические элементы), обладает более значительным информационным потенциалом при определении социокультурного фона, объективированного в костюме. Поэтому предмет нашего исследования – сохранившиеся археологические артефакты убранства костюма кочевников Улуса Джучи и аксессуары, главным образом, его металлические составляющие.

В научной литературе не рассматривались на археологическом материале с обширной территории Золотой Орды половозрастной и социальный аспекты, объективированные в убранстве костюма кочевников. В связи с отсутствием соответствующей методики социальных реконструкций информационный потенциал археологического материала в целом, и элементов убранства костюма в частности, в исследованиях используется крайне редко. Для изучения различий в костюме представителей разных половозрастных групп необходимы достаточная статистическая выборка, хороший уровень полевой фиксации и наличие антропологических определений.

Для анализа убранства костюма кочевников Золотой Орды были отобраны 467 погребений XIII–XIV вв. с элементами убранства (что составляет 37,4% захоронений от всех рассмотренных золотоордынских погребений), расположенных от Уральских гор до Днестра, которые не были значительно нарушены природными и антропогенными факторами (рис. 6). Для сравнительного анализа встречаемости украшений (или их типов), по признаку пола погребенных, использованы данные 332 захоронений, из них 227 женских погребений, 105 – мужских. Для исследования тенденции встречаемости серег в различных возрастных категориях кочевого населения Золотой Орды были рассмотрены погребения, подвергавшиеся антропологическим исследованиям, что позволило выделить следующие возрастные категории (табл. 6): 1) первый детский возраст (до 7 лет; 12 погр.); 2) второй детский и юношеский (от 7 до 18 лет; 12 погр.); 3) средний (молодой и зрелый возраст от 18 до 50–55 лет; 59 погр.); 4) старческий (после 50–55 лет; 17 погр.).

При классификации элементов убора за основу была взята функциональная группировка украшений, предложенная Ю.Л. Щаповой и ее соавторами [13, с. 12–14].

Функция |

Место |

Категория |

Украшение |

Голова, головной убор, ухо |

Султанчик, нашивка, подвеска, украшения из |

|

|

жемчуга и бус, серьга |

|

Шея и грудь |

Ожерелье, низка бус |

|

Руки и пальцы |

Браслет и перстень |

|

Универсальные |

Бусина, цилиндрическая подвеска, бляшка |

Деталь одежды |

|

Пояс и поясные принадлежности, пуговицы |

Аксессуары |

|

Зеркало, сумка, футляр |

264 |

ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ НАСЛЕДИЕ. Выпуск 2. 2011 |

|

|

Исследуя половозрастной аспект, отраженный в деталях убранства и аксессуарах костюма кочевников Золотой Орды, выборочно использованы методы математической статистики, предложенные В.Ф. Генингом и его соавторами [1, с. 71–91] для анализа погребальных памятников. При суммарной характеристике элементов убора мы представляли данные в абсолютных и относительных (частность совокупности, в процентах) показателях. При переведении абсолютных показателей в относительные за 100% принималась сумма частоты встречаемости признака в совокупности. Так как мы имели дело с неравными по объему выборками, подсчет процентного распределения признака в совокупности как бы уравнивал выборки (каждая выборка принималась за 100 %). Затем вычислялась норма распределения путем деления суммы процентных показателей каждого признака на количество выборок, участвующих в суммарной характеристике. В итоге подсчитывалась тенденция признака путем деления процентного содержания признака в каждой выборке на норму его распределения. В настоящем исследовании мы вычисляли тенденцию встречаемости категорий убранства (или типов украшений): а) в мужских и женских погребениях; б) в различных возрастных категориях погребенных кочевников (при наличии необходимых антропологических данных). «…Тенденция признака показывает, во сколько раз встречаемость признака в выборке отличается от нормы распределения... При нормальном распределении признака тенденция стремится к единице. Это значит, что количественный показатель признака близок к среднеарифметическому – норме распределения или, другими словами, распределение признака во всех выборках будет примерно одинаковым... тенденция признака позволяет оценить встречаемость признака в выборке по отношению ко всему массиву: пониженную – при показателях менее 1,0, нормальную – в пределах 1,0, повышенную – более 1,0» [1, c. 85–87]. Проведение подобного статистического анализа позволяет выделить признаки общие – индифферентные к признаку пола и частные – характерные для мужского или женского костюма [1, с. 144].

Одежда, внешний облик кочевников дополнялись комплексом украшений, который в общем виде содержал серьги (в большинстве случаев VI типа), шейно-нагрудные украшения (низки бус или ожерелья), редко – украшения для рук (браслеты и перстни). В качестве дополнительного декора одежды, головного убора, обуви – выступали универсальные украшения по месту ношения: бусы (в зависимости от количества и локализации бус в погребениях можно выделить несколько категорий убранства), амулеты, цилиндрические подвески, бляшки, бубенчики, которые украшали различные элементы костюма. Из деталей одежды использовались поясные принадлежности (пряжки, бляшки, наконечники в единичных экземплярах или в совокупности) и пуговицы. В качестве аксессуаров использовались сумки, футляры, зеркала и иные предметы.

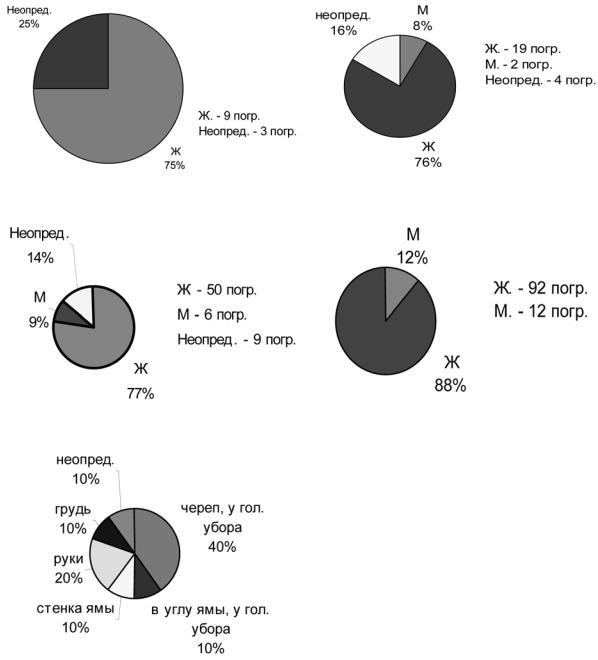

Украшениями женских головных уборов на берестяном каркасе, независимо от их (головных уборов) формы, выступали бусы, бляшки, султанчики, цилиндрические подвески, нашивки из бересты и кожи, раковины «каури». Исследователи, реконструируя головной убор бокка, выделяют цилиндрические подвески как его (убора) декоративное украшение [2, с. 54, 59, рис. I, 5–7; 10, рис. 5]. Действительно, 50% рассмотренных нами цилиндрических украшений находилось возле берестяных фрагментов головных уборов. Однако 40% обнаруженных цилиндриков-амулетов находились в погребениях, не содержащих головные уборы, и локализованы данные изделия были в области груди, руки и у стенки могильной ямы (рис. 5). Данный факт можно объяснить двумя причинами: видимо, в некоторых погребениях не сохранилась органическая составляющая головного убора, либо цилиндрические подвески использовались в качестве украшений не только головных уборов, но и одежды. Последнее предположение представляется более верным, так как в погребении у с. Зарагиж цилиндрическое изделие было зафиксировано в составе сложного шейнонагрудного украшения [4, с. 79, рис. 59]. Аналогичная локализация (в области шеи и груди) была зафиксирована в могильнике Пчельник (кург.1). Рассматриваемые артефакты исследователи относят к предметам мусульманского культа [11, c. 241] и высказывают предположение, что такие футляры, возможно, предназначались для хранения текстов молитв [4, с. 79]. Цилиндрические подвески в убранстве костюма кочевников использовались, как правило, в одном экземпляре, только в одном погребении (Высокая гора, кург.3) данные изделия были обнаружены в двух экземплярах. Мужские и женские головные уборы (шапочки) из ткани и кожи без берестяных деталей, как правило, не имели дополнительного декора из металлических украшений.

Для кочевников Золотой Орды были характерны кольцевидные серьги и в виде знака вопроса. В качестве материалов для изготовления серег чаще использовали серебро и бронзу, реже – золото и медь. Наиболее распространенными были серьги в виде знака вопроса – они являлись

РАЗДЕЛ 3. Культура и археология Золотой Орды |

265 |

|

|

«визитной карточкой» убранства женщин Золотой Орды. Однако аналогичные золотые украшения были обнаружены в погребениях мужчин, которые содержали предметы вооружения, доспехи

ипризнаки «всадничества» (Солодовка-II, Сербка, Олень-Колодезь). Женские погребения с аналогичными серьгами, как правило, подобный инвентарь не содержали. Серьги в виде знака вопроса были нехарактерны для убранства мужского костюма кочевников Золотой Орды, т.к. они обнаруживают пониженную тенденцию встречаемости (0,2) в мужских погребениях (табл. 1). В захоронениях женщин тенденция распространения данных украшений является повышенной (1,8). Кольцевидные серьги обнаруживают нормальную тенденцию встречаемости (1,0) как в мужских, так и в женских погребениях (табл. 1). Серьги в виде кольца были обнаружены в десяти мужских погребениях, причем большинство из них содержало предметы вооружения (8 захоронений). Эти данные соответствуют тезису В.А. Иванова о том, что серьги в виде несомкнутого кольца в большинстве случаев были встречены в погребениях, содержащих предметы вооружения [6, с. 203]. Также исследователь утверждает, что данный тип серег являлся социальным знаком, символом мужчины-воина [6, с. 203]. Но, в данном случае, следует отметить, что серьги типа I встречались

ив десяти женских погребениях (только в одном погребении было зафиксировано наличие стрел, в остальных – предметы вооружения не представлены). В женских погребениях подобные серьги встречались чаще бронзовые, чем серебряные (золотых не встречено), в мужских – чаще выполненные из золота, реже – из серебра. Рассмотрим подробно особенности погребального инвентаря в захоронениях с серьгами типа I. Всего серьги типа I были обнаружены в 27 погребениях кочевников Золотой Орды. Нами была проанализирована встречаемость серег типа I с социальномаркирующими предметами [7, с. 328; 5, с. 21–22]. В результате полученных данных можно предположить, что кольцевидные серьги из золота относились к вещам, имеющим социальную атрибуцию. Они были обнаружены в трех мужских погребальных комплексах (табл. 4), содержащих казаны или их модели в ногах, изделия из драгоценных металлов, поясные наборы (либо накладки на пояс), доспехи, предметы вооружения, признаки «всадничества» (в Старой Калитве признаков «всадничества» не было зафиксировано). Из всего вышесказанного напрашивается вывод: только золотые серьги типа I, обнаруженные в мужских погребениях, предположительно можно интерпретировать как символ мужчины-воина. Позже серьгу в ухе стали носить казаки и калмыки. В целом, кольцевидные серьги, обнаруженные в погребениях кочевников XIII–XIV вв., выполненные из других материалов (бронза, серебро), информацию о принадлежности к полу, социальном статусе их владельцев не несут.

Шейно-нагрудные украшения представлены ожерельями или низками из бус, раковин «каури», подвесками, онгонами, бляшками, цилиндрическими изделиями и бубенчиками. Данная категория украшений преобладала в женских погребениях. В 161 погребении были встречены бусы. Они не всегда использовались в качестве шейно-нагрудного украшения. Чаще всего они встречались в виде 1–2 экземпляров или низки мелкого бисера. В зависимости от количества и локализации бус в погребении можно выделить несколько категорий убранства костюма. Так, одна-две бусины, зафиксированные в изголовье, у шеи и груди, еще не представляли собственно ожерелье, они могли использоваться в качестве привески или элемента серег [8, с. 250]. Три-пять бусин в области шеи и груди представляли собой очень короткое ожерелье, получившее название в научной литературе – «ожерелье-символ» [8, с. 250], поскольку это скорее символ, чем само ожерелье. Шейно-нагрудное украшение, состоящее из шести и более бусин – это собственно ожерелье [8, с. 250]. Большинство ожерелий собрано из стеклянных, реже каменных бус. Иногда ожерелья дополнялись золотыми, бронзовыми, серебряными бусами, раковинами «каури», коралловыми веточками, металлическими бляшками и медальонами. Проанализировав состав ожерелий, можно выделить их комбинации в зависимости от материалов, из которых были изготовлены элементы рассматриваемой категории убора.

Комбинации элементов ожерелий, состоящие:

1.из стеклянных бус (26 экз.);

2.стеклянных бус и раковин «каури» (4 экз.);

3.стеклянных и серебряных бус (1 экз.);

4.стеклянных, сердоликовых бус, металлических деталей и веточек коралла (1 экз.);

5.стеклянных бус и жемчуга (1 экз.);

6.стеклянных, хрустальных бус и египетского фаянса (1 экз.);

7.стеклянных и глиняных бус (2 экз.);

266 |

ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ НАСЛЕДИЕ. Выпуск 2. 2011 |

|

|

8.стеклянных, известняковых бус и раковин «каури» (1 экз.);

9.стеклянных, глиняных бус и раковин «каури» (1 экз.);

10.стеклянных и костяных бус (1 экз.);

11.бронзовых и сердоликовых бус (1 экз.);

12.раковин «каури» (1 экз.);

13.янтарных бус (1 экз.);

14.металлических деталей (1 экз.).

Украшения для рук в погребениях кочевников крайне малочисленны. Как правило, они представлены простыми проволочными или пластинчатыми орнаментированными браслетами и пластинчатыми перстнями, с плоским прямоугольным или овальным щитком, иногда украшенным точечным, геометрическим или растительным орнаментом. Реже встречались костяные, железные, оловянные, сердоликовые и стеклянные перстни.

Бусы входили в состав различных категорий убранства. Они встречались в небольшом количестве (от 1 до 5 экземпляров; табл. 7). Бусы были зафиксированы (табл. 4) чаще в женских (88 % захоронений имеющие антропологические определения и содержащие бусы) погребениях, чем в мужских (12%). В последних – бусы были обнаружены в 1–2 экземплярах (в одном погребении – 3 экз.). В основном бусы изготовлены из стекла, поделочного камня и материалов органического происхождения.

Врассмотренных нами погребениях накладки и амулеты отличались многообразием и уникальностью. Предметы языческого культа представлены онгонами. К предметам мусульманского культа относятся: коробочка-амулет для хранения изречений из Корана, серебряная пластинка квадратной формы с арабской надписью и серебряные, бронзовые цилиндрические подвески.

Впогребениях редко встречались бубенчики. Вероятно, ими обшивалась одежда, головные уборы, обувь и они использовались не только в качестве пуговиц, но и могли играть роль оберегов.

Целые поясные наборы в погребениях кочевников Золотой Орды немногочисленны и разнообразны. Наборные пояса в кочевнических комплексах степной Евразии XIII–XIV вв. не являлись массовой находкой, поэтому о стилистике их декора мы можем говорить как о субъективном явлении, обусловленном индивидуальными вкусами и возможностями их владельцев. В погребениях в области пояса также были найдены пряжки, зеркала, гребни, сумочки и ножи в ножнах. Для удобства предметы туалета, возможно, подвешивались к поясу. Мы проанализировали комбинации встречаемых в погребениях поясных принадлежностей и выделили следующие соотношения: комбинации с пряжками (I. без накладок и наконечников; II. накладки; III. накладки + наконечник ремня) и комбинации без пряжек (IV. накладки; V. накладки + наконечник ремня).

Врассмотренных памятниках чаще встречались пуговицы шарообразной формы. В большом количестве они встречались редко, чаще в одном или двух экземплярах. Тот факт, что пуговицы являются нечастой находкой в погребениях кочевников Золотой Орды, может свидетельствовать

отом, что, возможно, пуговицы, как неотъемлемый атрибут современной одежды, не имели в рассматриваемый период практического и функционального значения.

Зеркала чаще всего в захоронениях были зафиксированы в изголовье, на груди, у пояса погребенных в кожаном или матерчатом чехле. Для зеркал золотоордынских кочевников был характерен зооморфный, растительный, каллиграфический и комбинированный орнамент, с преобладанием геометрического орнамента. В культуре кочевников Золотой Орды зеркала выполняли бытовые (косметические) и мировоззренческие функции, являлись показателями принадлежности к полу, выступали в качестве элемента погребального инвентаря и погребальной обрядности.

Проанализировав тенденцию встречаемости элементов убранства в мужских и женских захоронениях, способы ношения украшений, учитывая материалы, из которых они были изготовлены, выделены категории убора (или их типы), индифферентные к признаку пола, и, наоборот, характерные только для мужского или женского костюма:

1. Украшения для рук (рис. 1; 2), ожерелья, цилиндрические подвески, серьги в виде знака вопроса (табл. 1), зеркала, футляры (рис. 3), бусы (Рис. 4), ношение серег в двух экземплярах, все это было характерно для убранства костюма женщин. В погребениях женщин также встречаются поясные принадлежности (табл. 2), однако они преобладают в мужских захоронениях. В единичных случаях перстни (рис. 2), серьги типа VI (табл. 1), некоторые типы зеркал были обнаружены в мужских захоронениях.

РАЗДЕЛ 3. Культура и археология Золотой Орды |

267 |

|

|

2.Для мужского костюма были характерны поясные принадлежности (табл. 2; большинство комбинаций), определенный набор предметов, носимых на поясе, кожаные сумки (табл. 3) и золотые кольцевидные серьги (табл. 4). Редко встречались в мужских погребениях бусы (рис. 4), они не являлись обязательным атрибутом мужского костюма и, видимо, играли роль амулетов. Практически во всех мужских погребениях с бусами (в единичных экземплярах) были обнаружены предметы вооружения. В истории известны примеры, когда в кочевом обществе мужчины использовали бусы в качестве подвесок-амулетов к оружию [9, с. 26].

3.К всеобщим признакам, характерным для мужчин и женщин, относятся: пуговицы (Табл. 5), кольцевидные серьги (если не принимать во внимание материал, из которого они были изготовлены; Табл. 1) и отдельные типы зеркал. Зеркала, обнаруженные в мужских погребениях, представлены типами А III, К II, Э I (по типологии К.А. Руденко [12, с. 111–156]. Выделить взаимосвязь с полом погребенного и орнаментом на зеркале не представляется возможным, так как типы зеркал, обнаруженные в погребениях мужчин, встречаются и в женских захоронениях. Следует отметить, что в декоративном оформлении различных категорий костюма встречались одинаковые орнаменты (лотос, дракон, циркульный орнамент). Информацию о принадлежности к определенному полу подобные мотивы не содержали.

Исследовав встречаемость элементов убранства в различных возрастных группах, мы выявили следующие особенности:

1.Кольцевидные серьги обнаруживают повышенную или нормальную тенденцию встречаемости в погребальных комплексах подростков и представителей старческого возраста (в захоронениях детей и индивидуумов среднего возраста – тенденция понижена), серьги в виде знака вопроса – в погребениях кочевников всех возрастных градаций, кроме детских захоронений (в которых данные изделия обнаружены не были). Тенденция встречаемости серег типа VI постепенно увеличивается в соответствии с увеличением возраста погребенных (Табл. 6).

2.Ожерелья были обнаружены, главным образом, в детских погребениях и захоронениях женщин фертильного возраста. Наибольшую встречаемость бусы обнаруживают в погребениях детей (до 7–8 лет) и женщин среднего возраста (14/18–50), наименьшую – в захоронениях пожилых женщин (после 55 лет). Видимо, это связано с тем, что пристальный взгляд «дурного глаза» всегда считался особенно вредным для беременных женщин и детей. Причем, использование бус

вкачестве оберега детьми и женщинами (в особенности это касается глазчатых бус) характерно и для современной культуры Востока [9, с. 28–29].

3.Наибольшую встречаемость браслеты обнаруживали в погребениях женщин 20–50 лет. В единичных случаях браслеты были обнаружены в погребении ребенка (Аткарский, погр. 23) и в захоронении женщины 16–18 лет (Песчаный остров, погр. 11). Перстни встречались в погребениях женщин средних лет, реже – старческого и подросткового возраста.

4.Поясные принадлежности были найдены в захоронениях кочевников 13–15 – 55 лет. Пуго- вицы-бубенчики встречались в погребениях детей до 7 лет и рядом с погребенными, возраст которых определялся в диапазоне от 15–18 до 45–55 лет.

5.Зеркала, футляры, сумки были найдены рядом с погребенными, возраст которых определен антропологами от 15 до 65–70 лет.

6.Металлические цилиндрические подвески встречались в захоронениях женщин 20–25 лет.

7.Наибольший ассортимент элементов убранства костюма приходится на возрастной диапазон 14/16–50 лет. Видимо, этими границами маркируется возраст фертильности.

Таким образом, в настоящем исследовании мы попытались рассмотреть половозрастной аспект, объективированный в элементах убранства и аксессуарах костюма кочевников Золотой Орды. Пол и возраст – не только биологические, но и социальные характеристики, а половозрастной анализ является первым этапом социологического исследования. Дальнейшее комплексное изучение убранства костюма в рамках гендерного подхода, с активным привлечением письменных, изобразительных источников, данных по погребальному обряду, с рассмотрением семантики орнамента на элементах ювелирного убора и предметах одежды позволит выявить не только половозрастную, социально-иерархическую структуру кочевого общества рассматриваемого периода, но и функции, роли отдельных половозрастных групп.

268 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ НАСЛЕДИЕ. Выпуск 2. 2011 |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сравнительный анализ тенденции встречаемости серег |

|

|

Таблица 1 |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

в мужских и женских погребениях кочевников XIII–XIV вв. |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Категория |

|

|

|

|

|

|

Украшения |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

совокупности |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

Показатель |

|

Совокупность |

|

|

|

|

|

|

Серьги |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

признаков |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

Признак |

|

|

кольцевидные |

|

в виде знака вопроса |

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

есть |

|

|

нет |

|

есть |

|

|

нет |

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

Кол-во погр. |

|

|

М |

|

|

|

10 |

|

|

95 |

5 |

|

|

100 |

|

|

|

||||||||

|

|

|

Ж |

|

|

|

23 |

|

|

204 |

83 |

|

|

144 |

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Всего |

|

33 |

|

|

299 |

88 |

|

|

244 |

|

|

|

|||||

|

Частость |

|

|

М |

|

|

|

10 |

|

|

90 |

5 |

|

|

95 |

|

|

|

||||||||

|

совокупности, % |

|

|

Ж |

|

|

|

10 |

|

|

90 |

37 |

|

|

63 |

|

|

|

||||||||

|

|

Норма распределения, % |

|

|

|

10 |

|

|

90 |

21 |

|

|

79 |

|

|

|

||||||||||

|

Тенденция |

|

|

М |

|

|

|

1 |

|

|

1 |

0,2 |

|

|

1,2 |

|

|

|

||||||||

|

совокупности |

|

|

Ж |

|

|

|

1 |

|

|

1 |

1,8 |

|

|

0,8 |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 2 |

||

|

Сравнительный анализ тенденции встречаемости различных комбинаций поясных |

|||||||||||||||||||||||||

|

принадлежностей в мужских и женских погребениях кочевников XIII–XIV вв. |

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Категория |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

совокуп- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Детали одежды |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

ности |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Показатель |

|

|

Совокуп- |

|

|

|

|

|

Комбинации поясных принадлежностей |

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

ность |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

признаков |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Признак |

|

I |

|

|

|

II |

|

|

III |

|

IV |

|

|

V |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

есть |

|

нет |

|

есть |

|

нет |

|

есть |

|

нет |

|

есть |

нет |

есть |

|

нет |

|||

Кол-во |

|

|

М |

|

44 |

|

61 |

|

15 |

|

90 |

|

0 |

|

105 |

9 |

96 |

|

1 |

|

104 |

|||||

погр. |

|

|

Ж |

|

12 |

|

215 |

|

1 |

|

226 |

|

1 |

|

226 |

4 |

223 |

0 |

|

227 |

||||||

|

Всего |

|

56 |

|

276 |

|

16 |

|

316 |

|

1 |

|

331 |

13 |

319 |

1 |

|

331 |

||||||||

Частость |

|

|

М |

|

42 |

|

58 |

|

14,3 |

|

85, |

|

0 |

|

100 |

8,6 |

91,4 |

1 |

|

99 |

||||||

|

|

|

|

|

|

7 |

|

|

|

|||||||||||||||||

совокуп- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

94, |

|

|

|

99, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

ности, % |

|

|

Ж |

|

5,3 |

|

|

0,4 |

|

|

0,4 |

|

99,6 |

1,8 |

98,2 |

0 |

|

100 |

||||||||

|

|

|

|

7 |

|

|

6 |

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Норма распределения, % |

|

23,7 |

|

76, |

|

7,4 |

|

92, |

|

0,2 |

|

99,8 |

5,2 |

94,8 |

0,5 |

|

99,5 |

|||||||||

|

|

4 |

|

|

7 |

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Тенденция |

|

|

М |

|

1,8 |

|

0,8 |

|

1,9 |

|

0,9 |

|

0 |

|

1 |

1,7 |

1 |

|

2 |

|

1 |

|||||

совокуп- |

|

|

Ж |

|

0,2 |

|

1,2 |

|

0,1 |

|

1,1 |

|

2 |

|

1 |

0,3 |

1 |

|

0 |

|

1 |

|||||

ности |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

Сравнительный анализ тенденции встречаемости сумок |

|

|

Таблица 3 |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

в мужских и женских погребениях кочевников XIII–XIV вв. |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

Показатель |

|

|

Погребения по |

|

|

|

Сумки |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

признаку пола |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

есть |

|

|

нет |

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

Кол-во погр. |

|

|

|

|

М |

|

|

18 |

|

|

87 |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Ж |

|

|

10 |

|

|

217 |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Всего |

28 |

|

|

304 |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

Частость совокупности, % |

|

|

|

М |

|

|

17,1 |

|

|

82,9 |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

Ж |

|

|

4,4 |

|

|

95,6 |

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

Норма распределения |

, % |

|

|

|

|

10,8 |

|

|

89,3 |

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

Тенденция совокупности |

|

|

|

М |

|

|

1,6 |

|

|

0,9 |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

Ж |

|

|

0,4 |

|

|

1,07 |

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

РАЗДЕЛ 3. Культура и археология Золотой Орды |

269 |

|

|

Таблица 4

Характеристика погребального инвентаря мужских захоронений XIII–XIV вв. с золотыми серьгами типа I.

|

Целый |

Череп и |

Сбруя |

Признаки |

|

|

|

Сосуд |

|

|

|

|

|

(казан, модель |

|||||

|

«всадни- |

Оружие и |

Поясн. |

Серебр. |

|||||

Памятник |

остов |

кости |

без |

чества» в |

доспехи |

наборы |

изделия |

казана, чаша |

|

|

коня |

ног |

коня |

целом |

|

|

|

с дужкой) |

|

|

|

|

|

|

|

|

в ногах |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Лебедевка-II |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

одиночный |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Высокая гора, |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

к.3 |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Старая |

– |

– |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Калитва |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 5

Сравнительный анализ тенденции встречаемости пуговиц в мужских и женских погребениях кочевников XIII–XIV вв.

Показатель |

Погребения по |

|

Пуговицы |

|

признаку пола |

|

|

|

|

|

есть |

|

нет |

|

|

|

|

||

|

М |

10 |

|

95 |

Кол-во погр. |

Ж |

25 |

|

202 |

|

Всего |

35 |

|

297 |

Частость совокупности, % |

М |

9,5 |

|

90,5 |

Ж |

11 |

|

89 |

|

|

|

|||

Норма распределения, % |

|

10,3 |

|

89,8 |

Тенденция совокупности |

М |

0,9 |

|

1 |

Ж |

1,1 |

|

1 |

|

|

|

|||

Таблица 6

Сравнительный анализ тенденции встречаемости серег в различных возрастных категориях золотоордынских кочевников.

|

Категория |

|

|

Украшения |

|

|

|

||

|

совокупности |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Совокупность |

|

|

Серьги |

|

|

|

|

|

Показатель |

признаков |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Признак |

|

кольцевидные |

|

|

в виде знака вопроса |

|||

|

есть |

нет |

неопреде- |

|

есть |

|

нет |

неопреде- |

|

|

|

ленный тип |

|

|

ленный тип |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Детский |

1 |

10 |

1 |

|

0 |

|

11 |

1 |

|

Подростково- |

3 |

9 |

0 |

|

2 |

|

10 |

0 |

Кол-во погр. |

юношеский |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Средний |

5 |

54 |

0 |

|

14 |

|

45 |

0 |

|

|

|

|

|||||||

|

Старческий |

3 |

14 |

0 |

|

5 |

|

12 |

0 |

|

Всего |

12 |

87 |

1 |

|

21 |

|

78 |

1 |

Частость |

Детский |

9,09 |

90,9 |

|

|

- |

|

100 |

|

Подростково- |

25 |

75 |

|

|

16,7 |

|

83,3 |

|

|

совокупности, |

юношеский |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

% |

Средний |

8,5 |

91,5 |

|

|

23,7 |

|

76,2 |

|

|

Старческий |

17,6 |

82,4 |

|

|

29,4 |

|

70,6 |

|

Норма распределения, % |

15 |

85 |

|

|

17,5 |

|

82,5 |

|

|

|

Детский |

0,6 |

1 |

|

|

- |

|

1,2 |

|

Тенденция |

Подростково- |

1,7 |

0,9 |

|

|

0,95 |

|

1 |

|

юношеский |

|

|

|

|

|||||

совокупности |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Средний |

0,6 |

1 |

|

|

1,4 |

|

0,9 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

Старческий |

1,2 |

1 |

|

|

1,7 |

|

0,9 |

|

270 |

ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ НАСЛЕДИЕ. Выпуск 2. 2011 |

|

|

Таблица 7

Количество бус в погребениях кочевников Золотой Орды (в абсолютных и относительных показателях)

|

|

Количество бус |

|

|

Всего |

||

|

|

|

|

|

|

||

1–2 |

3–5 |

6–12 |

13–23 |

24–34 |

35–50 |

||

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

77 |

47 |

22 |

12 |

2 |

1 |

161 погр. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

48 |

29 |

14 |

7 |

1 |

1 |

100% |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 1. Распределение браслетов в погребениях |

Рис. 2. Распределение перстней в погребениях |

кочевников Золотой Орды (по признаку пола). |

кочевников Золотой Орды (по признаку пола). |

Рис. 3. Распределение футляров в погребениях |

Рис. 4. Распределение бус в погребениях |

кочевников Золотой Орды (по признаку пола). |

кочевников Золотой Орды (по признаку пола). |

Рис. 5. Локализация цилиндрических подвесок в погребениях кочевников Золотой Орды.