- •1. Понятие специальных знаний цели и задачи их применения.

- •2. Особенности допроса эксперта в уголовном процессе.

- •3. Виды субъектов применения специальных знаний.

- •4. Случаи обязательного назначения судебной экспертизы в уголовном процессе.

- •5. Формы использования специальных знаний в уголовном и гражданском судопроизводстве.

- •6. Несудебные, ведомственные экспертизы их отличительные признаки.

- •7. Судебный эксперт как основной субъект применения специальных знаний

- •9. Сущность и предмет судебной экспертизы.

- •10. Назначение судебной экспертизы в гражданском процессе

- •11. Понятие объектов судебной экспертизы и их классификация

- •12. Назначение судебной экспертизы при рассмотрении арбитражных споров.

- •13. Свойства и признаки объектов судебной экспертизы.

- •14. Типичные задачи, решаемые технико-криминалистической экспертизой документов.

- •15. Классификация объектов судебной экспертизы.

- •16.Возможности судебных фототехнических, фоноскопических, видеотехнических экспертиз по делам о нарушении авторских и смежных прав.

- •17. Назначение судебных экспертиз в уголовном процессе.

- •Вопрос 18. Классификация экспертных задач.

- •Вопрос 19. Задачи, решаемые судебной пожарно-технической экспертизой.

- •Вопрос 20. Классификация методов экспертного исследования.

- •Вопрос 21. Особенности использования специальных знаний по делам об административных правонарушениях.

- •Вопрос 22. Судебные экологические экспертизы в арбитражном и уголовном процессе.

- •Вопрос 23. Судебно-экономические экспертизы в гражданском и уголовном судопроизводстве.

- •Вопрос 24. Компетенция и компетентность судебного эксперта.

- •Вопрос 25. Процесс экспертного исследования и его стадии.

- •Вопрос 26. Права и обязанности судебного эксперта.

- •Вопрос 27. Судебные компьютерно-технических экспертиз, исследуемые объекты и решаемые задачи.

- •Вопрос 28. Соотношение понятий судебного эксперта и специалиста в уголовном и гражданском процессе.

- •Вопрос 29 Понятие и виды субъектов судебно-экспертной деятельности.

- •Вопрос 30. Критерии допустимости использования судебно-экспертных методов исследования вещественных доказательств.

- •Вопрос 31. Принципы судебно-экспертной деятельности и ее правовая основа.

- •Вопрос 32. Задачи и объекты судебной автотехнической экспертизы.

- •Вопрос 33. Содержание и форма заключения эксперта

- •Вопрос 34. Выводы судебного эксперта и их виды.

- •35.Современная система государственных судебно-экспертных учреждений России.

- •36.Негосударственные судебно-экспертные учреждения.

- •37.Стадии оценки заключения эксперта следователем и судом.

- •38.Классификация судебных экспертиз по родам и видам.

- •39.Процессуальная классификация судебных экспертиз

- •40.Экспертные ошибки, их классификация, пути выявления.

- •41.Использование результатов судебных экспертиз в доказывании по гражданским, уголовным делам, делам об административных правонарушениях.

- •42.Цели и значение допроса эксперта в судопроизводстве.

- •43.Задачи, объекты технико-криминалистической экспертизы документов.

- •Объекты технико-криминалистической экспертизы документов

- •44.Судебные почерковедческие экспертизы в уголовном и гражданском судопроизводстве.

- •45.Судебные экспертизы веществ, материалов и изделий, их классификация и типичные задачи.

- •46. Процессуальная и непроцессуальная формы консультационной деятельности специалиста.

- •47.Профилактическая деятельность судебного эксперта

- •48.Типичные задачи, решаемые судебной строительно-технической экспертизой в уголовном и гражданском судопроизводстве

- •49.Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирования.

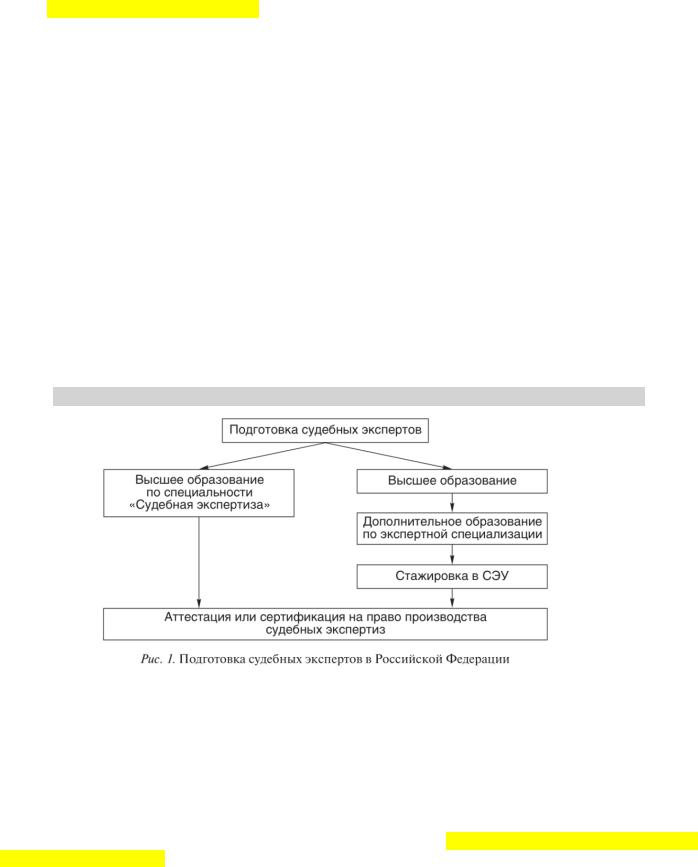

- •50.Особенности подготовки судебных экспертов и повышения их квалификации.

эмоционально-интеллектуальное состояние эксперта как познающего субъекта, наступающее в итоге всей его деятельности по решению конкретной экспертной задачи».

Внутреннее убеждение эксперта можно рассматривать как психическое состояние, возникающее в итоге оценки результатов исследования, осуществленной свободно, без следования каким-либо внешним догмам, с учетом специфики конкретной экспертной задачи.

Предпосылкой формирования внутреннего убеждения является правосознание эксперта (как субъективный фактор) и его независимость (как объективный фактор) в процессе экспертного исследования. Основанием для внутреннего убеждения является информация, получаемая экспертом в процессе изучения экспертных объектов и материалов дела, предоставленных в его распоряжение.

Особенность познавательного процесса экспертного исследования связана с предпосылками формирования внутренней уверенности эксперта: в своих специальных знаниях и в правильности результатов проведенного исследования, оценки свойств и признаков объекта экспертизы, выбора познавательных приемов исследования.

Внутреннее убеждение одновременно является основой для формулировки выводов эксперта. Существенную роль в формировании внутреннего убеждения играют такие разные, в сущности, категории, как интуиция и правосознание.

Убеждение эксперта складывается из многих факторов. Прежде всего, оно основывается на проведенном исследовании, изучении представленных образцов, экспертных экспериментах и, при необходимости, материалов дела. Эксперт анализирует весь технологический процесс исследования, сделанные им иллюстрации выявленных (в том числе совпадающих) признаков, удостоверяется, насколько они наглядны и убедительны для восприятия следователем (судьей), назначившим экспертизу и другими участниками процесса и подтверждают ли достоверность сформулированных выводов

50.Особенности подготовки судебных экспертов и повышения их квалификации.

Должность эксперта в экспертных подразделениях федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел может также занимать гражданин Российской Федерации, имеющий среднее профессиональное образование в области судебной экспертизы.

Определение уровня квалификации экспертов и аттестация их на право самостоятельного производства судебной экспертизы осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующего уполномоченного федерального государственного органа. Уровень квалификации экспертов подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые пять лет.

Приказом Министерства юстиции РФ утверждено специальное Положение об аттестации работников СЭУ Минюста России на право самостоятельного производства судебной экспертизы. Положение предусматривает порядок аттестации работников на право самостоятельного производства судебной

58

экспертизы в СЭУ Минюста России в целях определения уровня их профессиональной подготовленности для производства судебных экспертиз. Аналогичные приказы по аттестации экспертных кадров действуют в МВД, ФТС, ФСКН, МЧС России и других ведомствах, где имеются государственные экспертные учреждения. Для аттестации работников на право самостоятельного производства судебной экспертизы и его продления образуются экспертно-квалификационные комиссии, которые проводят аттестацию и переаттестацию экспертов. Утверждены также ведомственные перечни экспертных специальностей, по которым проводится аттестация на право самостоятельного производства судебных экспертиз.

Основным документом, подтверждающим квалификацию эксперта, является диплом о высшем экспертном образовании, который остается в его распоряжении независимо от места работы или службы.

Однако дипломированные судебные эксперты для работы в государственных СЭУ все равно обязаны

пройти аттестацию и получить свидетельство на право производства экспертиз.

Выше уже упоминалось о системах добровольной сертификации методического обеспечения судебной экспертизы, в рамках которой осуществляются оценка и подтверждение компетентности судебных экспертов по различным экспертным специальностям.

Экспертное образование включает:

– большой комплекс юридических знаний по программам подготовки юристов;

– знаний из материнских наук в зависимости от экспертной специализации;

– общеэкспертных знаний;

– специальных знаний по родам и видам экспертиз;

– овладение профессиональными навыками и умениями при выполнении лабораторных работ, серий контрольных экспертиз и при прохождении учебных, производственных и преддипломных практик;

– дипломную работу по определенному виду или роду экспертиз. С целью объединения и координации деятельности вузов Российской Федерации, реализующих образовательные программы профессионального образования в области судебной экспертизы была учреждена Некоммерческая организация Ассоциация образовательных учреждений «Судебная экспертиза» (АСЭ) 1 . Основными задачами АСЭ являются:

– разработка современного содержания судебно-экспертного образования, определение основных принципов подготовки высококвалифицированных судебно-экспертных кадров. Участие в разработке и реализации федеральных государственных образовательных стандартов по судебной экспертизе;

– содействие в расширении гуманитарных, педагогических, научных и деловых связей между вузами, входящими в АСЭ. Осуществление мероприятий по защите академических прав и свобод вузов, осуществляющих деятельность в сфере высшего судебно-экспертного образования;

– определение приоритетных направлений научных исследований в области судебной экспертизы, содействие внедрению в судебно-экспертную деятельность и учебный процесс инновационных технологий;

– организация и участие в общественно-профессиональной аккредитации вузов, реализующих образовательные программы в области судебно-экспертного образования;

– содействие ведению образовательной деятельности по повышению квалификации преподавателей судебно-экспертных дисциплин. Содействие в организации и участии в сертификации преподавателей судебно-экспертных дисциплин.

59