!!!Экзамен зачет 2024 год / Яко-1

.pdf

|

I |

|

Раздел |

VII. Наследственное право |

|

|

|

вратить наследнику все, чем из наследства незаконно владело третье |

|||||

|

лицо — ответчик. |

|

|

|

|

|

|

Ответчиком |

по |

иску |

vindicatio hereditatis, |

названным |

позже |

|

hereditatispetitio, |

выступало лицо, которое владело всем наследством |

||||

|

или частью его без всякого на то основания. В |

качестве ответчика |

||||

|

могло выступить и лицо, |

которое владело наследством по ложному |

||||

|

убеждению в своем праве на наследство — pro possessore или heredes. |

|||||

|

Ответчик отвечал перед наследником за наследственное имуще- |

|||||

|

ство так, как отвечал произвольный ходатай по чужим делам хозяи- |

|||||

|

ну этих дел (negotorium gestor). С течением времени иск об истребова- |

|||||

|

нии наследства (hereditatispetitio) был перенесен на обычный винди- |

|||||

i! |

кационный иск |

(rei |

vindicatio). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

fi |

В тех случаях, |

когда незаконный владелец наследства приобре- |

||||

|

тал вещь на наследственные деньги или продавал наследственную |

|||||

|

вещь, то в первом случае он обязан был выдать наследнику куплен- |

|||||

|

ную вещь, во втором — вырученные деньги1. |

|

|

|||

|

В 129 г. н.э. постановлением Ювенциев сенатконсульта (год кон- |

|||||

|

сульства великого юриста Ювенция Цельса) было введено |

обяза- |

||||

тельство возвращения проигравшим ответчиком плодов и прираще- ния, полученных от наследства. Тем самым стал применяться прин- цип «плоды увеличивают наследство» (fructus augent hereditatem)2.

На наш взгляд, было бы целесообразно и в российском наслед-

ственном праве предусмотреть возможность возмещения законному наследнику приращений и плодов лицом, незаконно владеющим на- следством.

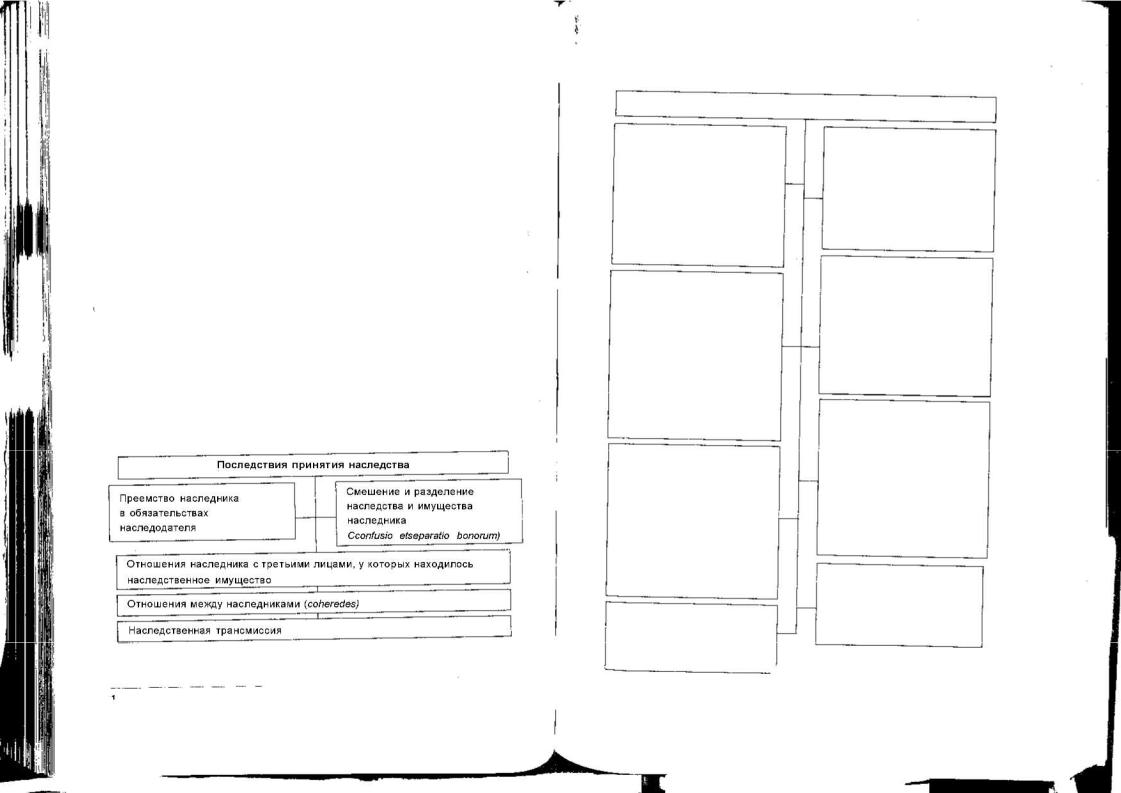

4. Отношения, возникающие между наследниками

(coheredes), являлись довольно сложными. В римском наследствен- ном праве были выделены следующие основные виды отношений: а) по разделу реального имущества; б) по разделу требований и обя- занностей умершего между наследниками; в) по праву представления; г) по праву подназначения; д) по случаю прекращения права насле- дования; е) по праву трансмиссии и др. Названные виды отношений были урегулированы довольно обстоятельно (схема 7.26.6 ниже).

Так, в случае множества наследников, |

как по закону |

(successio |

ab intestate), так и по завещанию (succession |

testamentaria), |

имела ме- |

См.: Митюков К .А. Указ. соч. С. 331. |

|

|

См.: ФранчозиД. Указ. соч. С. 273. |

|

|

Глава 26. Принятие наследства

сто так называемая наследственная общность, т.е. совместное обла- дание всеми наследниками общим наследством (общее имущество, долги и кредиты, культы, право захоронения и др.). Если же из мно- жества наследников наследство принимал один из них, то он стано- вился всеобщим преемником (successorper universitatem) покойного. Однако получал он ту долю наследства, которая следовала ему по за- кону либо по завещанию. В силу раздела наследства известная общ- ность прав и обязанностей у наследников прекращается. Требования и долги умершего разделялись между сонаследниками по праву (ipso jure) сообразно наследственной доле каждого из них. При недели- мости вещей или неделимости прав (например, права залога) спор

между наследниками разрешался особым иском (familias hereciscundae judicium) .

В римском праве был закреплен так называемый институт подна- значения наследника (substitutio). Речь шла о назначении второго на- следника на случай, если первый по каким-либо причинам не явится для принятия наследства либо откажется от его приобретения. Под-

назначение наследника обозначалось в завещании также и на случай смерти назначенного наследника либо совершения последним недо- стойного поступка по отношению к наследодателю. В этих случаях недополученное наследство или его доля по праву приращения (jus

adcrecendi) переходили к последующему назначенному в завещании наследнику.

По праву приращения допускались соединения наследников, если это было закреплено в завещании.

Право приращения не применялось тогда, когда наследовали по закону и одновременно по завещанию. В таких случаях действовал принцип: никто не может быть одновременно наследником по зако-

ну и по завещанию (пето pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest)2.

Приращение одной доли наследства к другим происходило по за- кону, без выражения воли наследников и даже против их воли3.

5. Преторским правом был введен порядок принятия наследства по праву трансмиссии (transmissio). Ее суть выража-

ем.: Митюков К .А. Указ. соч. С. 332.

См.: TalamancaМ. Op. cit. Р. 374.

См.: Митюков К .А. Указ. соч. С. 333.

lib |

777 |

Раздел VII. Наследственное право

лась в том, что право на принятие наследства от наследника, умер- шего после открытия наследства, переходило к наследникам по за-

кону или по завещанию (transmissio ex capite in integrum restitutionis).

Юстиниан упорядочил это следующим образом: если призванный к наследованию умер раньше года с того времени, как он узнал об открывшемся в его пользу наследстве, или до истечения испрошен- ного им spatium deliberandi, то наследники его могут воспользовать-

ся оставшимся временем и вступить за него в наследственные права

(transmissio justinianea)1.

В римском наследственном праве обнаруживается четкая регла- ментация преемства прав и обязанностей наследника, вытекающих из факта принятия наследства. Формулировка римлян гласит:

«Принятие наследства влечет за собой переход к наследнику пра- ва на имущество, а также обязательства умершего, требования и долги его. Наследник становится таким же должником и кредито- ром, каким был умерший».

Идалее:

«Наследник обязывается заплатить все долги умершего, хотя бы они превышали стоимость наследства. Долги наследодателя ста- новятся собственными долгами наследника»2.

|

Представляется, что такое бескомпромиссное регулирование пе- |

|

рехода долговых обязательств наследодателя к наследнику было бы |

\ ё\ |

весьма полезным и для современного российского предпринимателя. |

|

Подобное регулирование обеспечивает нормальное осуществление |

|

обязательственных отношений и после смерти одного из его участ- |

|

ников. Более того, обязывание наследника уплачивать долги насле- |

|

додателя и тогда, когда они превышают стоимость наследства, по- |

|

ложительно сказывалось не только на нормальных рыночных от- |

|

ношениях, но и на защите чести и достоинства умершего. Вот так |

|

поступали римские юристы. |

|

Как поступили современные законодатели? Прочтем отдельные |

|

статьи наследственного права. |

|

См.: Покровский ИЛ. Указ. соч. С. 406 |

|

См.: Митюков К.А. Указ. соч. С. 330; Покровский ИЛ. Указ. соч. С. 407. |

f |

Глава 26. Принятие наследства |

Прежде всего отметим полное совпадение понятий состава на- следственной массы. Статья 1112 ГК РФ предусматривает, что

«в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе иму- щественные права и обязанности».

Заметное совпадение обнаруживаем и в решении вопроса о дол- гах наследодателя. В ст. 1175 ГК РФ говорится:

«1. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам насле- додателя солидарно (статья 323).

Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в преде- лах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

2. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156), отвечает в пределах стоимости этого на- следственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по дол- гам наследника, от которого к нему перешло право на принятие на- следства.

3. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требова- ния к принявшим наследство наследникам в пределах сроков ис-

ковой давности, установленных для |

соответствующих требований. |

До принятия наследства требования |

кредиторов могут быть предъ- |

явлены к исполнителю завещания или к наследственному имуще- ству. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела

до |

принятия |

наследства наследниками |

или |

перехода выморочно- |

го |

имущества |

в соответствии со статьей |

1151 |

настоящего Кодекса к |

Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муни- ципальному образованию.

При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требова- ний, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению».

В статье указано, что наследники отвечают по долгам наследода- теля только в пределах стоимости перешедшего к ним наследствен- ного имущества. Не говорится о том, что во имя защиты чести и до- стоинства, например отца и матери, дети — наследники их имуще- ства — обязываются заплатить все долги умерших родителей, хотя бы эти долги превышали стоимость наследства.

Не менее серьезным упущением, на наш взгляд, является явное несовпадение с римским правом в решении вопроса о переходе к на-

778 |

779 |

|

I |

I |

Раздел VII. Наследственное право |

следнику права требования наследодателя к своим должникам. По этому вопросу, в разрез с декларацией части первой ст. 1112 о вклю- чении в состав наследства и имущественных правах наследодате- г ля, в гл. 64 ГК РФ «Приобретение наследства» ничего не говорится. Только в гл. 65 «Наследование отдельных видов имущества» имеет- ся ст. 1183, которая регулирует наследование невыплаченных сумм,

Iпредоставляемых гражданину в качестве средств существования. Из многочисленных требований, которые могут вытекать из обязатель- ственных правоотношений наследодателя, законодатель выделют весьма ограниченную часть: невыплаченные суммы заработной пла- ты и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию.

Не переняли из римского права норму о том, что наследник обя- зан внести в наследство то, что он был должен умершему наследода- телю. Такая норма права необходима для решения вопроса о спра- ведливом разделе наследственного имущества.

Содержание норм римского права, включенных в схеме 7.25.21 выше, имеет большое теоретическое и практическое значение для современного российского наследственного права. Здесь речь идет о том, что после принятия наследства имущество умершего смеши- валось с имуществом наследника. Последний становился единым субъектом права собственности на объединенное имущество. Соот- ветственно, этим единым имуществом наследник отвечал по дол-

гам наследодателя перед его кредиторами в пределах объединенного имущества.

По современному законодательству, как это видно из содержания ст. 1175 ГК РФ, наследник отвечает по долгам наследодателя в пре- делах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Сравнивая эти нормы права, обнаруживаешь большие расхожде- ния. Римский наследник отвечал объединенным имуществом, а со- временный — только стоимостью перешедшего к нему наследствен- ного имущества. Первый отвечал имуществом, а второй — стоимо- стью имущества, что далеко не одно и то же.

Римляне пошли еще дальше. В римской жизни существовали , кредиторы у наследодателя, существовали кредиторы и у наследни- ка. При объединенном имуществе существовала объективная опас- ность ущемления права требования кредиторов наследодателя (при-

780

Глава 26. Принятие наследства

чинения им ущерба) перед чрезмерными долгами наследника перед своими кредиторами.

Из неблагоприятной ситуации кредиторы нашли выход путем введения норм separatum bonorum (отделение имущества наследни- ка от наследственного имущества). Тогда кредиторы наследодате- ля в первую очередь удовлетворяли свои требования за счет наслед- ственного имущества, а кредиторы наследника, соответственно, толь- ко за счет его имущества. На наследственное имущество они могли притязать только после удовлетворения кредиторов наследодателя1.

Возникает вопрос: а чем же хуже содержание современной нор- мы ст. 1175 ГК РФ? Если бы она ввела ответственность наследника по долгам наследодателя только в пределах перешедшего к нему на- следственного имущества, то это было бы хорошо. Однако эта нор- ма понятие имущества, включающего вещи, а также имущественные права и обязанности, свела только к денежной стоимости наслед- ственного имущества. В римской действительности известно нема- ло ситуаций, когда кредиторы наследодателя вправе были требовать не стоимость имущества, а существующую вещь — индивидуально- определенную или определяемую родовыми признаками, движимое или недвижимое имущество. Точно так же они вправе были требо- вать не стоимость подлежащих выполнению работ, оказываемых услуг, а выполнение конкретных работ и конкретных услуг, напри- мер, если к наследнику перешло в наследование предприятие или зе- мельный участок, обремененный залогом, и др.

Поэтому представляется целесообразным изменить содержа- ние ст. 1175 ГК РФ с учетом древнеримского права и современной ст. 1112 ГК РФ, определив ответственность наследника по долгам наследодателя не в пределах стоимости имущества, а в пределах на- следственной массы, включающей вещи, иное имущество, в том чис- ле имущественные права и обязанности.

В схеме 7.26.5 ниже характеризуется римское правовое регули- рование отношений наследника с третьими лицами, у которых нахо- дилось наследственное имущество.

Современное российское наследственное право, к сожалению, не регулирует отношения наследника с третьими лицами, владеющи- ми наследственным имуществом. Исключение составляет ст. 1183

См.: БартошекМ. Указ. соч. С. 292.

790

шХ

Раздел VII. Наследственное право

ГК РФ, определяющая порядок наследования невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, о чем выше уже говорилось. В то же время наследник после принятия наследства становится собственником наследственного имущества. Согласно ст. 301 ГК РФ он вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. В свою очередь лицо, у которого на- ходится наследственное имущество, обязано возвратить его по при- надлежности наследнику, как это предусматривается ст. 1102 ГК РФ «Обязанность возвратить неосновательное обогащение».

О рецепции из римского права порядка правового регулирования отношений между наследниками свидетельствуют следующие статьи

|

ГК РФ. |

|

|

) != |

I . Порядок раздела наследственного имущества. |

|

|

|

Статья 1141 ГК РФ предусматривает, что наследники одной оче- |

||

|

реди наследуют в равных долях, за исключением наследников, на- |

||

|

следующих по праву представления (ст. 1146). |

|

|

|

Статья 1165 ГК РФ устанавливает порядок раздела наследства по |

||

|

соглашению между наследниками. Она предусматривает: |

|

|

|

«1. |

Наследственное имущество, которое находится в общей |

доле- |

|

вой собственности двух или нескольких наследников, может быть |

||

|

разделено по соглашению между ними. |

|

|

|

К соглашению о разделе наследства применяются правила насто- |

||

|

ящего Кодекса о форме сделок и форме договоров. |

|

|

|

2. Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит не- |

||

|

движимое имущество, в том числе соглашение о выделении из на- |

||

|

следства доли одного или нескольких наследников, может быть за- |

||

|

ключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на |

||

|

наследство. |

|

|

|

Государственная регистрация прав наследников на недвижимое |

||

|

имущество, в отношении которого заключено соглашение о |

разде- |

|

|

ле |

наследства, осуществляется на основании соглашения о |

разде- |

|

ле наследства и ранее выданного свидетельства о праве на наслед- |

||

|

ство, а в случае, когда государственная регистрация прав наследни- |

||

|

ков на недвижимое имущество была осуществлена до заключения |

||

|

ими соглашения о разделе наследства, на основании соглашения о |

||

|

разделе наследства. |

|

|

|

3. |

Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследни- |

|

|

ками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам |

||

f Глава 26. Принятие наследства

долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может

повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наслед- ства».

И Наследование по праву представления урегулировано ст. 1146 ГК РФ . В ней говорится:

«1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представ- ления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотрен- ных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 ста- тьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.

2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по за- кону, лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119).

3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, ко- торый умер до открытия наследства или одновременно с наследо-

дателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего Кодекса».

III. Подназначение наследника регулируется ч. 2 ст. 1121

ГК РФ . В ней предусматривается:

«1. Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц (статья 1116), как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону.

2. Завещатель может указать в завещании другого наследника (под- назначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании

наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после откры- тия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь пра- во наследовать или будет отстранен от наследования как недостой- ный».

IV. Наследственная трансмиссия регулируется ст. 1156

ГК РФ. В ней говорится:

«1. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его при- нять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все на- следственное имущество было завещано — к его наследникам по

782 |

783 |

i i'

|

|

|

Раздел |

VII. |

Наследственное право |

|

|

|

|

завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие на- |

|||||

|

|

следства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав |

|||||

|

|

наследства, открывшегося |

после смерти такого наследника. |

|

|||

|

|

2. Право принятия наследства, принадлежавшее умершему наслед- |

|||||

|

|

нику, может быть осуществлено его наследниками на общих осно- |

|||||

|

|

ваниях. |

|

|

|

|

|

|

|

Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установлен- |

|||||

|

|

ного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она |

|||||

|

|

удлиняется до трех месяцев. |

|

||||

|

|

По истечении срока, установленного для принятия наследства, на- |

|||||

|

|

следники умершего наследника могут быть признаны судом при- |

|||||

|

|

нявшими наследство |

в соответствии со статьей 1155 настоящего |

Ко- |

|||

|

|

декса, |

если суд найдет уважительными причины пропуска ими |

это- |

|||

|

|

го срока. |

|

|

|

||

|

|

3. Право наследника принять часть наследства в качестве обяза- |

|||||

№i |

j |

тельной доли (статья |

1149) не переходит к его наследникам». |

|

|||

Прочитав содержание этой статьи, прочно утверждаешься во |

|||||||

|

|

||||||

|

|

мнении, что здесь обнаруживается почти полное совпадение с древ- |

|||||

|

|

неримской |

наследственной |

трансмиссией. Находим подтвержде- |

|||

|

|

ние этому и в постатейном Комментарии к Гражданскому кодексу |

|||||

|

|

Российской |

Федерации |

(часть третья), автором которого является |

|||

|

|

В.В. Пиляева1. |

|

|

|

||

Схема 7.26.2. Последствия принятия наследства

См.: Пиляева В.В. Указ. соч. С. 89-91.

782

Л

f Глава 26. Принятие наследства

Преемство наследника в обязательствах наследодателя

Принятие наследства влечет за собой переход к наследнику права

на имущество, а также обязательства умершего, требования и долги его.

Наследник становится таким же должником и кредитором,

каким был умерший

До принятия наследства наследник мог заключить с кредиторами умершего договор, по которому они

или отказывались от известной части своих требований, или

гарантировали наследнику то,

что принятие наследства не повредит ему (damnosa

hereditas)

Юстиниан ввел новые условия ответственности за долги умершего: если наследник

в течение трех месяцев после открытия наследства составлял опись наследственного имущества,

тогда он не отвечал за долги умершего сверх суммы наследства

Наследникбыл обязан внести в наследство то, что был

должен умершему наследодателю

J

Наследник обязывался заплатить все долги умершего, хотя бы они

превышали стоимость наследства. Долги

наследодателя становятся собственными долгами наследника

Наследник мог истребовать срок для осмотра наследства

(.spatium deliberandi)

ирешения вопроса о выгоде

иневыгоде приобретения его. Он не отвечал за долги

умершего в течение этого срока, если отказывался

от принятия наследства

Наследник, составивший

опись наследственного имущества (beneficium inventarii), не только

не отвечал за долги умершего сверх суммы наследства,

но и был вправе вычесть из наследства свои требования к лицам,

оставившим наследство

Военнослужащие,

неосторожно принявшие наследство, обремененное долгами, не отвечали за них

сверх суммы наследства

Схема 7.26.3. Преемство наследника в обязательствах наследодателя

783

I I Раздел VII. Наследственное право

Наследственная общность, смешение и разделение наследства и имущества наследника (confusio etseparatio bonorum)

До эпохи децемвиров в римском праве не существовало понятия доли. Наследство представляло собой общность братьев

\heredes sui, consortium sui), т.е. являлось солидарным, где каждый был собственником целого

После принятия наследства имущество умершего смешивалось с имуществом наследника. Последний становился единым субъектом права собственности на объединенное имущество

Принятие наследства являлось юридическим фактом прекращения права требования наследника к умершему, соответственно, прекращались

и обязательства умершего к наследнику

Отделение имущества наследника от наследственного имущества по требованию кредиторов наследодателя

{separatio bonorum).

Основание — защита требований этих кредиторов, опасающихся потерпеть ущерб из-за долгов наследника перед своими кредиторами

Существовавшие правоотношения между умершим и его имуществом,

содной стороны,

ис наследником, с другой стороны, прекращались во вред или в пользу наследника

Смешивание наследства с имуществом умершего

не лишало права кредиторов последнего требовать возмещения только из наследственного имущества (separatio

bonorum)

Заявление кредиторами

separatio bonorum

исключало возможность требовать уплаты долга умершего из собственного имущества наследника, хотя наследственное имущество и оказалось недостаточным для удовлетворения

требований кредиторов

1_

Кредиторы не получали полной уплаты по своим требованиям и тогда, когда наследник и после смешения имущества имел больше долгов, чем средств

Схема 7.26.4. Наследственная общность, смешение и разделение наследства и имущества наследника

786

7

Глава 26. Принятие наследства

Схема 7.26.5. Отношения наследника с третьими лицами,

у которых находилось наследственное имущество

790

jit

i i

Раздел VII. Наследственное право

Отношения между наследниками (соЬегебез)

Наследник, приобретая наследство, становился всеобщим преемником покойного (successorper universitatem), но получал

ту долю наследства, которая следовала ему по закону или по завещанию

Требования и долги умершего разделялись между наследниками по закону

(ipso jure) соответственно

полученной доле

Раздел неразделяемого наследственного имущества или прав между наследниками обеспечивался особым иском друг против друга

(familiae herciscundae judicium)

По праву подназначения — назначение в завещании другого наследника на случай смерти назначенного наследника либо либо совершения последним недостойных поступков и по другим причинам

По праву приращения

(jus adcrescendi) переходила

к наследникам неполученная доля одним из многих наследников

Известная общность прав и обязанностей у наследников прекращалась разделом наследства

Исключаются случаи, когда требования (вещи) неделимы

сами по себе или не делимы права (например, право залога)

Когда нисходящий наследовал восходящему, то каждый из наследников обязан был внести в общую массу

наследства все, что он получил от восходящего при жизни последнего

Право приращения неприменимо тогда, когда наследовалось по закону и одновременно

по завещанию. Никто не мог быть одновременно наследником по закону и по завещанию

По праву приращения допускалось соединение наследников, если это было закреплено в завещании

Приращение одной доли наследства к другим происходило по закону,

без воли и даже против воли наследников

По праву трансмиссии (transmissio) переходили права на принятие

наследства от наследника, умершего после открытия наследства, к наследникам по закону или по завещанию

Схема 7.26.6. Отношения между наследниками

т

f |

Глава |

26. |

Принятие |

наследства |

§ 3. Отказ от наследства

Римляне различали два основных вида отказа от наследства: 1) отказ от наследства еще не принятого и 2) отказ от наследства уже приня- того (приобретенного).

Для отказа от наследства, вступление в которое еще не произо- шло, не предписывалось совершения никакой торжественной фор- мы. Поэтому такой отказ от наследства можно было совершить с по- мощью любого волеизъявления: в явно словесной или в молчаливой форме. Отказ от наследства не мог быть взят обратно, за исключе-

нием легатов в виде восстановления в первоначальном юридическом состоянии (restitutio in integrum), которое давалось лицам моложе

25 лет1.

Молчание как акт отказа (непринятия) от наследства признава- лось как демонстрация воли. Из умолчания в этих случаях римля- не выводили юридическое следствие, создавая в отношении того, кто хранил молчание, «функцию воли», рассматриваемой в качестве по- ложительного проявления воли наследником, ибо он обладал юри- дической возможностью противоречить и не противоречить2.

Молчание как акт отказа от наследства исключалось в двух слу- чаях: 1) при торжественном устном заявлении, которым наследник принимал наследство (cretio perfecta)-, 2) в период, который давался для обдумывания, размышления о принятии или отказе от наслед- ства (spatium deliberandi). Срок для размышления устанавливал пре- тор — в 100 дней3.

Одним из видов отказа от наследства признавался отказ несовер- шеннолетнего (малолетнего) от отцовского наследства. Опекун не допускал к принятию отцовского наследства малолетнего (несовер-

шеннолетнего) (pupilum abstinerey.

Современное российское наследственное право достаточно пол-

но восприняло древнеримский порядок регулирования отношений по отказу от принятия наследства. Были заимствованы принципы от- каза от наследства любым наследником по закону и по завещанию;

См.: Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 284.

См.: Там же. С. 70.

См.: Митюков К.А. Указ. соч. С. 330.

См.: Дыдынский Ф. Указ. соч. С. 19-20.

782 |

783 |

I 1 |

I |

I |

Раздел |

VII. Наследственное право |

|

i 1 |

срок для отказа определен законом и совпадает с установленным пе- |

||||

|

|||||

|

риодом до принятия наследства; возможность отказа от наследства, |

||||

|

как до принятия наследства, так и после его принятия; порядок отка- |

||||

|

за несовершеннолетнего от наследства только при наличии опекуна; |

||||

|

формы отказа от наследства, которые должны были соответствовать |

||||

|

формам назначения (принятия) наследства. |

|

|||

|

В подтверждение названных направлений правового регулиро- |

||||

|

вания отношений по отказу от наследства сошлемся на конкретные |

||||

|

статьи ГК РФ. |

|

|

|

|

|

I. Право отказа от наследства регулируется ст. |

1157 ГК РФ: |

|||

|

«1. |

Наследник вправе отказаться от наследства в |

пользу других лиц |

||

|

(статья 1158) |

или без указания лиц, в пользу которых он отказывает- |

|||

|

ся |

от наследственного |

имущества. |

|

|

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.

2. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (статья 1154), в том числе в случае, когда он уже принял наследство.

Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактиче- ском принятии наследства (пункт 2 статьи 1153), суд может по заяв-

лению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.

3. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.

4. Отказ от наследства в случае, когда наследником является несо- вершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства».

И Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от ча-

сти наследства предусматривается ст. 1158 ГК РФ:

«1. Наследник вправе отказаться от наследства |

в |

пользу других |

||

лиц из числа наследников по завещанию или |

наследников по |

зако- |

||

ну любой очереди, не лишенных наследства |

(пункт |

1 |

статьи |

1119), |

в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по пра- ву представления или в порядке наследственной трансмиссии (ста-

тья 1156).

790

Глава 26. Принятие наследства

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:

от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество на- следодателя завещано назначенным им наследникам; от обязательной доли в наследстве (статья 1149);

если наследнику подназначен наследник (статья 1121).

2. Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в пункте 1 насто- ящей статьи, не допускается.

Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием.

3. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допу- скается. Однако если наследник призывается к наследованию одно- временно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате откры- тия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наслед- ства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по несколь- ким из них или по всем основаниям».

III. Способы отказа от наследства установлены ст. 1159

ГК РФ:

«1. Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия на-

следства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства.

2. В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нота- риусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засви- детельствована в порядке, установленном абзацем вторым пункта 1 статьи 1153 настоящего Кодекса.

3. Отказ от наследства через представителя возможен, если в дове- ренности специально предусмотрено полномочие на такой отказ.

Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется».

IV. Право отказа от получения завещательного отказа за-

креплено в ст. 1160 ГК РФ:

«1. Отказополучатель вправе отказаться от получения завещатель- ного отказа (статья 1137). При этом отказ в пользу другого лица, от- каз с оговорками или под условием не допускается.

791

f

Раздел VII. Наследственное право

2. В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право, предусмотренное настоящей статьей, не зависит от его права принять наследство или отказаться от него».

V. Приращение наследственных долей (jus acrescendi) |

регу- |

||||

лируется ст. 1161 ГК РФ: |

|

|

|

||

«1. |

Если наследник не примет наследство, откажется |

от наследства, |

|||

не указав при |

этом, что |

отказывается в пользу другого наследника |

|||

(статья 1158), |

не будет |

иметь права наследовать или |

будет отстра- |

||

нен от наследования по основаниям, установленным |

статьей |

1117 |

|||

настоящего Кодекса, либо вследствие недействительности завеща- |

|||||

ния, |

часть наследства, |

которая причиталась бы такому отпавшему |

|||

наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к на- следованию, пропорционально их наследственным долям.

Однако в случае, когда наследодатель завещал все имущество на- значенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся на- следнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по за- вещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части на- следства.

2. Правила, содержащиеся в пункте 1 настоящей статьи, не приме- няются, если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпав- шему по иным основаниям, подназначен наследник (пункт 2 ста-

тьи 1121)».

Глава 26. Принятие наследства

Отказ от наследства.

Право воздержаться от невыгодного наследства

(eeneficium abstinendi)

Срок для обдумывания, размышления о выгодности наследства (spatium deliberandi) —100 дней,

устанавливаемый претором

Необходимые |

|

|

|

|

|

|

|

||

наследники |

отца, |

|

|

|

|

|

|

|

|

домовладыки |

|

|

|

|

|

|

|

||

(heres suus). |

У них |

|

|

Виды отказа от наследства. Формы отказа |

|||||

не спрашивали |

- соответствуют формам |

назначения |

|

||||||

согласия |

|

|

|

(принятия) |

наследства |

|

|

||

на |

приобретение |

I |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||

наследства |

|

|

|

Отказ |

|

|

Отказ от |

принятого |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

(отречение) |

|

наследства |

||

Разрешение |

лицам |

|

|

от неприобретенного |

(•abstentum |

ab |

|||

heres suus на |

отказ |

|

|

наследства |

|

hereditate) |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|||

от |

наследства давал |

|

|

(respuere |

hereditaten) |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|||

претор |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(jus |

abstinendi) |

|

|

Опекун |

не допускал малолетнего |

|

|||

|

|

|

|

|

(несовершеннолетнего) к принятию |

|

|||

|

|

|

|

|

отцовского |

наследства |

(pupillum abstinere) |

||

Схема 7.26.7. Отказ от наследства.

Право воздержаться от невыгодного наследства

792

п

ГЛАВА 27 |

Легаты |

|

и фидеикомиссы |

§1. Понятие

ивиды легатов

§2. Фидеикомиссы: понятие, субъекты

исодержание

794

§ 1. Понятие и виды легатов

Легат — один из древнейших правовых ин- ститутов, который был закреплен уже в за- конах XII таблиц. Нормами этого института первоначально обеспечивались жена и дети, исключенные из права преемства в наследо- вании (небольшая усадьба могла прокормить только одну семью). Легаты широко приме- нялись на практике. На их основе была раз- работана теория односторонних юридиче- ских актов, которыми наряду с нормами на-

следования по завещанию обеспечивались многоаспектные распоряжения завещателя наследственным имуществом.

Одной из разновидностей легатов яв- ляются фидеикомиссы (обращение к чести другого). Юстиниан постепенно унифициро- вал регулирование легатов и фидеикомиссов, а в 531 г. своим указом окончательно объе- динил их в один институт. Это слияние полу-

чило отражение в законодательстве многих стран, включая и современное российское наследственное право, где сохранился инсти- тут завещательного отказа.

Легат (legatum) представляет собой заве- щательный отказ, безвозмездное завещатель-

ное распоряжение наследодателя о выдаче наследникам некоторых денежных сумм, ве- щей или отдельных прав либо комплекса ве- щей и прав определенному лицу.

Глава 27. Легаты и фидеикомиссы

Легат включает три лица: а) завещателя (распорядителя); б) лицо, для которого назначается легат (выгодоприобретатель) (honoratus или legatarius)-, в) лицо, обязанное выдать легат, т.е. обремененный наследник (oneratum).

Правом установления легата был наделен только завещатель. Причем легатарием (получателем легаты) мог быть только тот, кого можно назначать наследником. Легат в пользу одного из сонаслед- ников (praelegatum) обязывал других наследников строго исполнить его. При этом завещатель мог выдать легат только тому лицу, кото- рое получало что-либо из имущества завещателя или из его прав.

Действительность легата зависела от размера доли наследника.

Никто не мог быть в одно и то же время кредитором и должником

легатария. Если наследник отрекся от наследства, то он получал весь легат .

Легатарий приобретал право на легат со смертью завещателя (idies legati cedit). Свое право на легат он мог осуществить с момента принятия наследства (dies legati venit). При этом действовало прави- ло, устанавливающее, что право на легат могло переходить к наслед- никам только в случае смерти легатария до приобретения легата2.

Римским правом предусматривалось, что легат мог быть назна- чен или в завещании, или кодицилле (публичное или частное распо- ряжение завещателя в присутствии пяти свидетелей). В порядке ис- ключения легатарий мог приобретать право на легат по закону (ipso jure) без своего ведома, но не против своей воли. Поэтому он мог от- казаться от этого права на легат.

Предметом легата могло быть все то, что находилось в оборо- те (commercium), и то, что имело для легатария экономический или нравственный интерес. Объем предмета легата ограничивался так называемой фольцидиевой долей (закон Фольцидия 714 г.), озна- чавшей, что в легате может быть назначено только три четверти все- го наследства. Остальная четверть всегда должна быть оставлена на- следнику 3.

О многообразии видов легатов свидетельствует содержание Ди- гест Юстиниана. Там, в частности, определялись следующие виды

См.: Митюков К.А. Указ. соч. С. 335. См.: Там же. С. 334

См.: TalamancaМ. Op. cit. Р. 379.

795

3