!!!Экзамен зачет 2024 год / Яко

.pdf

|

*!

Раздел VII. Наследственное право

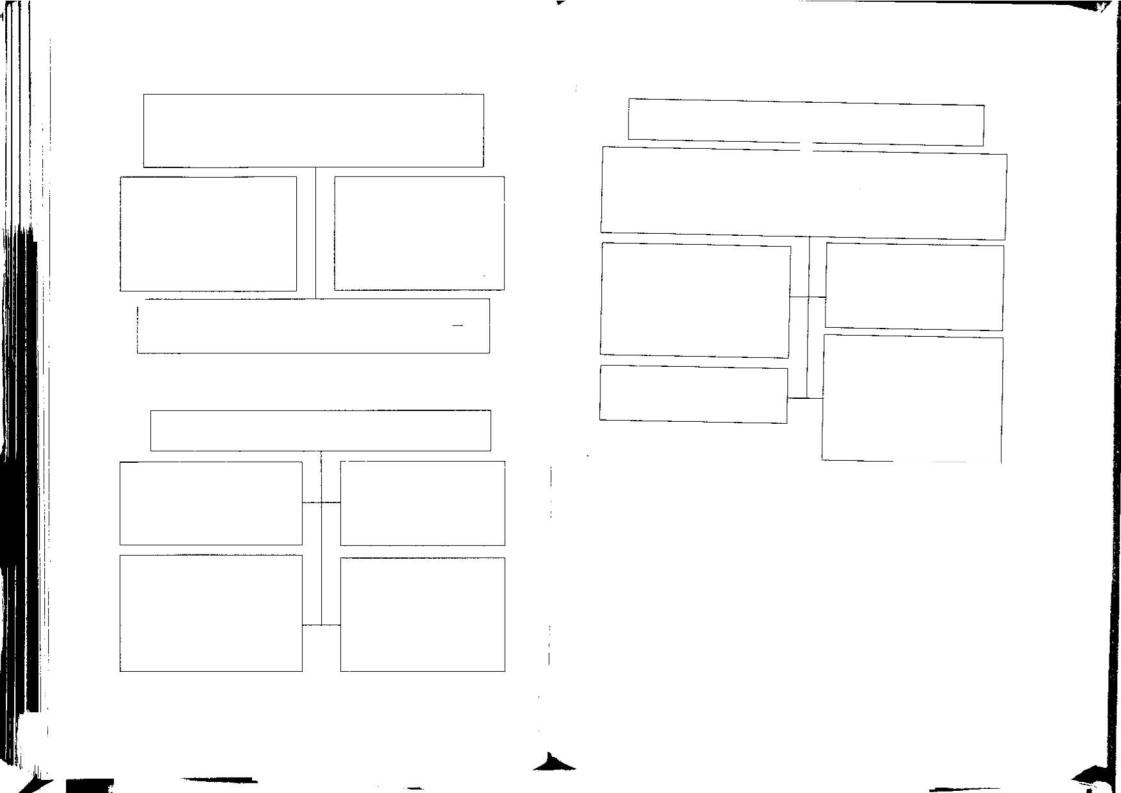

Подназначение наследников (substitutiones) — это назначение второго наследника на тот случай, когда первый не желает или не может пользоваться своим назначением или умрет

Подназначение второго |

В завещании отец своему |

||

наследника |

на тот случай, |

малолетнему |

сыну |

когда первый не станет |

подназначал |

наследника |

|

наследником, — общее |

на случай смерти сына |

||

или обыкновенное |

до совершеннолетия — |

||

подназначение |

это детское |

подназначение |

|

(substitutio |

vulgaris) |

(substitutio pupillaris) |

|

Г Восходящий родственник назначал наследников для своих нисходящих, которые были душевнобольными,

это substitutio guasipupillaris

Схема 7.25.20. Подназначение наследников

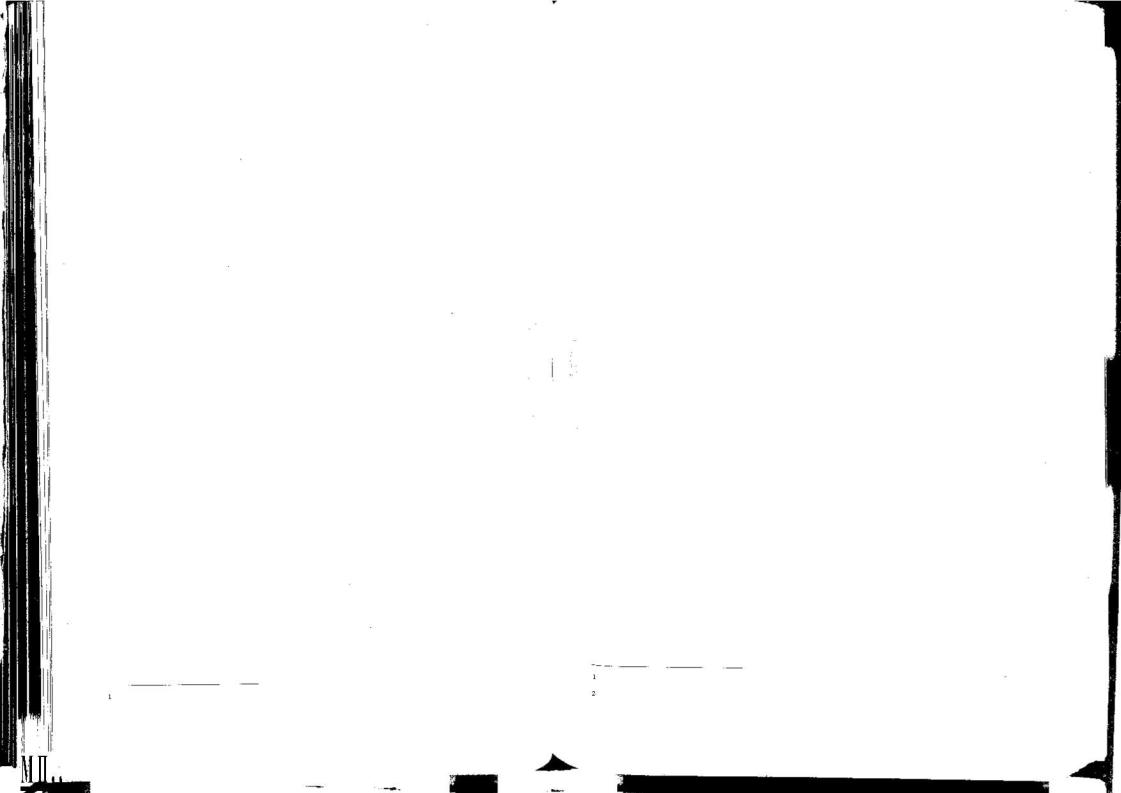

Завещательное распоряжение о распределении наследства

•

Глава 25. |

Наследование |

по завещанию |

Завещание, |

совершенное посредством |

|

распоряжения ex re certa и ex certa re |

||

|

I |

|

Завещательное распоряжение ex re certa |

означает исключение |

|

из преемства наследника определенной вещи, а при ex certa re

наследственное преемство имело место в отношении определенной вещи. Такие завещания могли быть признаны ничтожными. Римская

юриспруденция предложила следующий выход из этой ситуации

Если завещатель назначал одного наследника

ex re certa, то он получал все наследство. Слова завещания, в которых

говорится о res certa, считались

как бы ненаписанными

Юстиниан расценил назначение наследства ex certa re как прелегат

Если из многих наследников один назначен ex re certa,

то «многие» считались наследниками,

а он легатарием

Если назначены все наследники ex re certa, то они все считались

наследниками неопределенных, т.е. преемниками

равных частей. Certa res

принадлежал каждому из них как прелегат

Наследники |

могли быть |

Если завещатель назначил |

Схема 7.25.22. Завещание, совершенное посредством распоряжения |

||||

назначены |

с определением |

многих |

наследников, |

||||

|

ex re certa и ex certa re |

||||||

долей в наследстве |

не определив их долей, |

|

|||||

1 |

|

||||||

(heres expartibus) или без этого |

то каждый из них получал |

|

|

||||

(heres ex asse) |

равную долю |

§ 6. Недействительные завещания |

|||||

|

|

|

|

|

|||

Если завещатель разделил |

Если завещатель разделил |

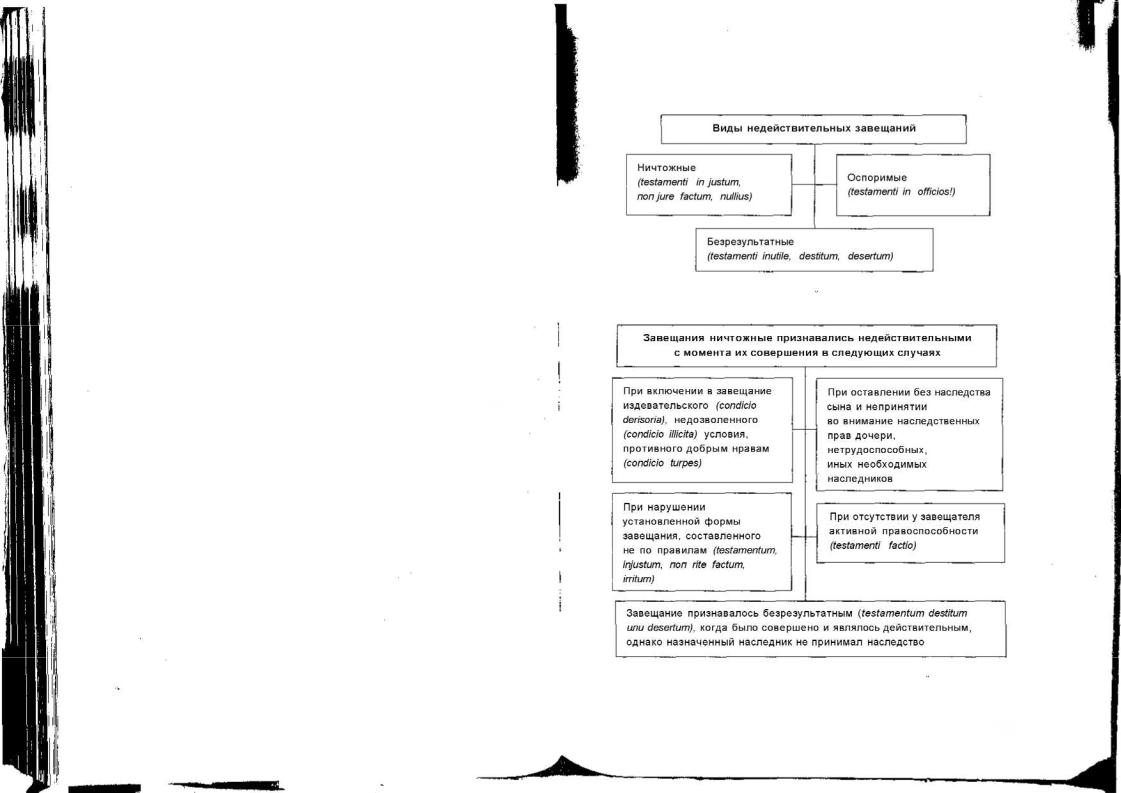

В древнеримском праве наряду с завещаниями, признаваемыми дей- |

|||||

между |

наследниками |

между |

наследниками |

ствительными, различали также недействительные завещания. По- |

|||

меньше |

имущества, |

больше |

имущества, |

следние, в свою очередь, подразделялись на завещания ничтожные |

|||

чем заключалось в наследстве, |

чем оставил, |

и оспоримые. |

|

||||

то доли |

наследников |

то пропорционально |

Ничтожные (nullius momenti попjurefactum, injustum) завещания |

||||

пропорционально |

уменьшалась доля |

признавались недействительными с момента их совершения. Рим- |

|||||

увеличивались |

каждого наследника |

ские юристы говорили: |

|||||

Схема 7.25.21. Завещательное распоряжение о распределении наследства |

«То, что ничтожно, не создает никаких следствий {guodnullum est, |

||||||

nullum producit |

effectum)». |

||||||

|

|

|

|

|

|||

746

757

Раздел VII. Наследственное право

Коснованиям признания завещаний ничтожными относились:

1)отсутствие у завещателя правоспособности (testamentifactio), кото- рая, как уже отмечалось, включала все три статуса: свободы, семей- ный и коммерческий. К этой группе относились также завещатели психически больные (furiosus), расточители, глухонемые; 2) оставле-

ние без наследства сына и непринятие во внимание наследственных прав дочери, нетрудоспособных и иных необходимых наследников;

3)нарушение установленной формы завещания, включающее заве- щания, составленные не по правилам (testamentum injustum, поп rite

factum, irritum)-, 4) завещания, включающие условия, противные до- брым нравам (turpes). К таким противонравственным условиям от- носили: а) условия не вступать вообще в брак; б) условия жить по- стоянно в одном месте; в) условия подтвердить присягой исполнение известного действия; г) издевательства (condicio deri soria), недозво-

ленные условия (condicio illicita).

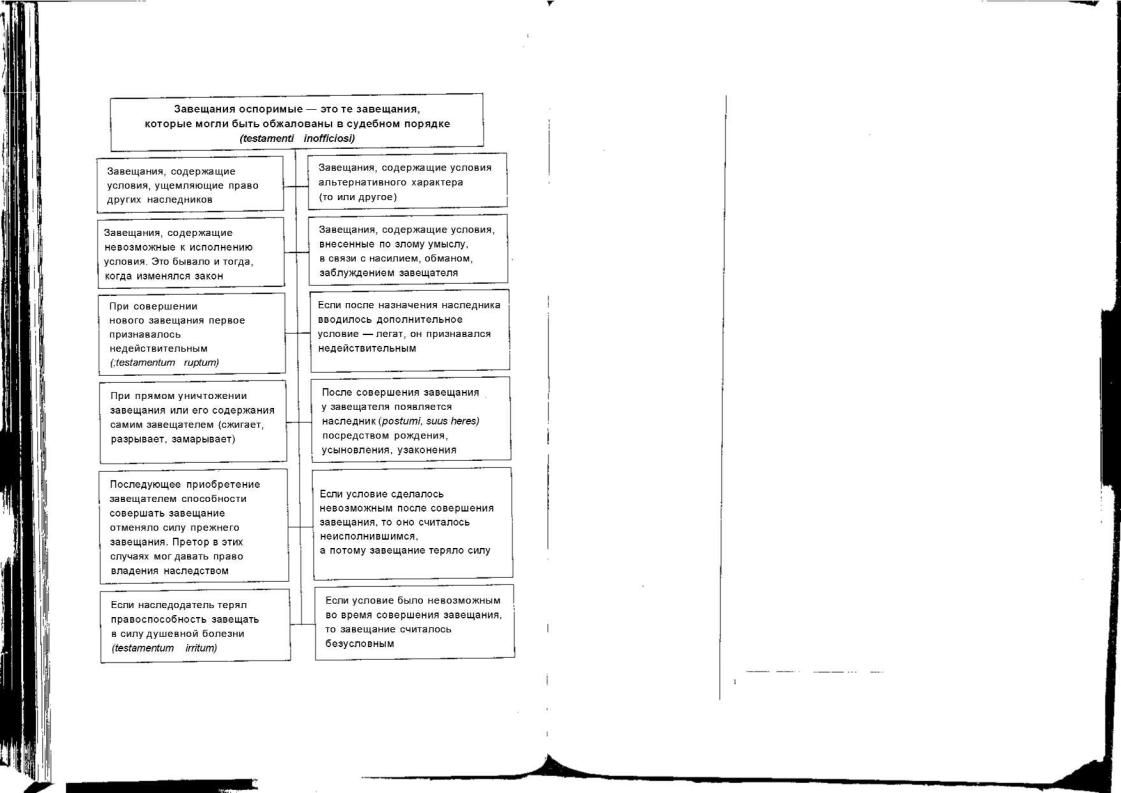

К оспоримым (testamenti in ojficiosi) относились завещания, кото-

рые могли быть обжалованы в судебном порядке с так называемой жалобой на недолжное завещание (guerella inofficiasi testamenti)1.

К оспоримым относились завещания, |

содержащие условия: |

1) ущемляющие право других наследников; |

2) альтернативного ха- |

рактера (то или другое); 3) невозможные для исполнения; 4) внесен- ные по злому умыслу, в связи с насилием, обманом, заблуждением завещателя и др.

Существовали случаи, когда завещание, совершенное в установ- ленном порядке и с соблюдением предусмотренной формы, потом признавалось недействительным, например: 1) при совершении но-

вого завещания первое завещание признавалось недействительным (testamentum ruptum), т.е. завещание разрушалось; 2) если после на- значения наследника вводилось дополнительное условие — легат, он признавался недействительным: «Однажды сделавшийся наследни- ком остается таким навсегда»; 3) при прямом уничтожении завеща- ния или содержания его самим завещателем (сжигает, разрывает, за- марывает и т.д.); 4) после совершения завещания у завещателя по- является свой наследник (postumi, suus heres) посредством рождения, усыновления или узаконения. В этих случаях завещание теряло силу и наследник (postumi и др.) получал наследство по закону; 5) если на-

См.: Санфилиппо Ч . Указ. соч. С. 314.

758

Глава 25. Наследование по завещанию

следодатель терял правоспособность завещать в силу душевной бо- лезни (testamentum irritum). Потеря только физической способности к юридическим действиям не влияла на завещание. Последующее приобретение завещателем способности совершать завещание от- меняло силу прежнего завещания. Претор в этих случаях мог давать право владения наследством согласно прежнему завещанию (bonorum

possession secuudum tabulas)1.

Завещания попавших в плен военнослужащих оставались в силе после их возвращения из плена (jure postliminii). Завещание остава- лось в силе и тогда, когда военнослужащий умирал в плену.

Римляне выделяли отдельные завещания, названные безрезуль- тативными. Это случалось тогда, когда назначенный наследник не принимал наследство (testamentum destitutum или desertum — покину-

тое, брошенное завещание).

В схеме 7.25.24 ниже указаны условия, которые, будучи вклю- ченными в завещание, уничтожали (прекращали) это завещание. В современном российском наследственном праве подобные ситуа- ции регулируются ст. 1131 ГК РФ (недействительность завещания)2.

Римскими юристами выделено как условие, уничтожающее (пре- кращающее) завещание, распоряжение завещателя об исполнении завещания в зависимости от воли третьего лица. Такая формулиров- ка означает, что по воле завещателя право распоряжения его имуще- ством передается третьему лицу, т.е. исключается сам факт распоря- жения имуществом самим наследодателем.

Следует отметить, что такая ситуация предусматривается дей- ствующим гражданским законодательством. В п. 4 ст. 1118 ГК РФ предусматривается, что

«в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается».

Здесь необходимо предостеречь от возможности смешивания по- нятий «распоряжение наследственным имуществом по воле не заве- щателя, а третьего лица» и «распоряжение наследственным имуще- ством от имени (по воле) завещателя, но действиями третьих лиц».

См.: Митюков К .А. Указ. соч. С. 320-321.

Подробно см.: Пиляева В.В. Указ. соч. Ч. 3. С. 41.

759

Раздел VII. Наследственное право

Ситуация последнего случая подробно регулируется ст. 1133 «Ис- полнение завещания», ст. 1134 «Исполнитель завещания» и ст. 1135 «Полномочия исполнителя завещания». Названными статьями опре- деляется, что исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, а также по поручению завещателя — гражданином (душеприказчиком), указанным в завещании.

Приведенные в схеме 7.25.24 ниже дополнительные условия не- действительности завещания нашли отражение и в современном на- следственном праве России1. Так, условия и порядок отмены и изме- нения завещания регулируются ст. ИЗО ГК РФ «Отмена и изменение завещания». В ней говорится:

«1. Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения.

Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согла- сие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.

2. Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отме-

ны или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.

Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отме- не прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем заве- щательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полно- стью или в части, в которой оно противоречит последующему заве- щанию.

Завещание, отмененное полностью или частично последующим за- вещанием, не восстанавливается, если последующее завещание от- менено завещателем полностью или в соответствующей части.

3. В случае недействительности последующего завещания наследо- вание осуществляется в соответствии с прежним завещанием.

4. Завещание может быть отменено также посредством распоряже- ния о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной настоящим Кодексом для со- вершения завещания. К распоряжению об отмене завещания соот- ветственно применяются правила пункта 3 настоящей статьи.

См.: Пиляева В.В. Указ. соч. Ч. 3. С. 39.

760

щ

Глава 25. Наследование |

по завещанию |

|

5. Завещанием, совершенным в |

чрезвычайных |

обстоятельствах |

(статья 1129), может быть отменено |

или изменено |

только такое же |

завещание. |

|

|

6. Завещательным распоряжением в банке (статья 1128) может быть

отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке».

С учетом изложенных положений римского права можно совер- шенствовать российское наследственное законодательство, пред- усмотрев нормы: 1) перечисляющие случаи признания завещания

ничтожным со ссылкой на соответствующие статьи о ничтожных сделках; 2) о признании завещания безрезультативным, о котором известно в наследственной практике; 3) о действительности завеща- ния, совершенного в период просветления душевнобольного челове- ка; 4) о завещаниях граждан, признанных безвестно отсутствующи- ми или объявленных умершими (ст. 42,45 ГК РФ), и др.

Приведенные в схеме 7.25.25 ниже отдельные случаи признания недействительными условий, включенных в завещание, определяют в какой-то мере «чистоту» содержания завещания, тем самым обе- спечивая его законность. Например, включение в содержание заве- щания условий, которые невозможно исполнить, или условий, ко- торые ущемляли бы права других наследников, а также включение двух альтернативных условий (то или другое), признавалось непри- емлемым.

В современном российском наследственном праве имеется ст. 1139 ГК РФ «Завещательное возложение», которая имеет отда- ленную схожесть с рассматриваемыми римскими положениями. Эта статья устанавливает:

«1. Завещатель может в завещании возложить на одного или не-

скольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимуще- ственного характера, направленное на осуществление общеполез- ной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может

быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения за- вещательного возложения.

Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких на- следников обязанность содержать принадлежащих завещателю до-

761

Раздел VII. Наследственное право

машних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

2. К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила статьи 1138 настоящего Кодекса.

3. Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из на- следников вправе требовать исполнения завещательного возло- жения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное».

Содержание ст. 1139 ГК РФ свидетельствует о том, что она носит явно императивный характер. В ней нет даже намека на то, что на- следник может отказаться от возложенных на него завещателем обя- занностей имущественного или неимущественного характера, кото- рые физически, материально и морально неисполнимы. Наследнику предписывается исполнение завещательного возложения под при- крытием разноплановой «общеполезной цели». Причем исполнение общеполезной цели обеспечивается судебной защитой по иску заин- тересованного лица, исполнителя завещания и любого из наследни- ков. Спрашивается, а как в этих случаях сочетают обеспечиваемое судом императивное предписание исполнения наследником завеща- тельного возложения с правом отказа от наследства, предусмотрен- ным ст. 1157 ГК РФ? Представляется, что в подобных ситуациях полезно было бы воспринять хотя бы «дух» римского права и ого- вориться о праве наследника на защиту от неисполнимых, неприем- лемых для него завещательных возложений. На наш взгляд, законо- дателю все же придется вернуться к этому вопросу и восполнить от- меченный правовой пробел.

Глава 25. Наследование по завещанию

Схема 7.2S.23. Виды недействительных завещаний

Схема 7.25.24. Случаи признания завещания ничтожных недействительными

763

762

Раздел VII. Наследственное право

Схема 7.25.25. Завещания оспоримые

ГЛАВА 26 |

Принятие наследства |

§1. Общая

характеристика

§2. Последствия

принятия наследства

§3. Отказ

от наследства

§ 1. Общая характеристика

В момент смерти наследодателя наследова- ние только открывается для наследников, только предлагается им (dtfertur). Для дей- ствительного перехода наследства к наслед- никам необходимо, чтобы оно было при- обретено наследниками. Приобретение на-

следства осуществлялось актом его принятия

(acguisitio hereditatis).

Римское право различало три вида актов принятия наследства.

Первый вид — принятие наследства так называемыми семейными (домашними) на- следниками, которые входили в состав семьи покойного, в состав его дома. Законы XII та-

блиц устанавливали в связи с этим три очереди

(iordines) призываемых: sui, adgnati, gentiles (со-

родичи). Данный состав наследников вклю- чал прежде всего sui heredes, т.е. детей, состояв- ших под властью paterfamilias, которые после его смерти становились personae sui juris. Это потомки, находящиеся in potestate, и женщи- ны, перешедшие в семью мужа под его власть (conventae in тапит). Они приобретали наслед- ство ipso jure — тотчас же в момент смерти на- следодателя, без совершения ими какого-либо самостоятельного акта принятия наследства1.

См.: Покровский НА. Указ. соч. С. 402; Санфилип-

по Ч. Указ. соч. С. 318-319.

765

|

' | '

i

Л

I

г1'!!1

'iiii

Раздел VII. Наследственное право

Как поясняет Гай, sui heredes являются как бы наследниками са- мих себя, поскольку еще при жизни pater были в некотором смыс- ле как бы собственниками домашнего имущества, в создание кото- рого они внесли вклад своими приобретениями. Этих наследников называют еще и необходимыми, они во всех случаях (желают или не желают, как по завещанию, так и без завещания) делаются наслед- никами1.

Все sui наследовали в равных долях, независимо от степени род-

ства с de cuius, однако вступали в преемство per stirpes |

(«по корням», |

по линии родства), а не per capita (не «по головам»). |

Это означало, |

что наследство делилось на столько долей, сколько имелось побоч- ных линий, исходящих от de cuius2.

К первому виду относились и преемства агнатские (ab intestate), которые осуществлялись в пользу ближайшего родственника de cuius (наследодателя). Преемство происходило per capita: ближайший из них исключал всех принадлежащих к следующей степени .

Наследством ab intestate считалось преемство gentiles (относящие- ся к тому же роду — сородичи). Оно реализовывалось в пользу всех

patersfamilias, принадлежащих к тому же gens (роду), |

что и de cuius. |

Все рассмотренные разновидности наследников |

(sui, adgnati и |

gentiles) образовали один вид принятия наследства, |

базирующегося |

на принципе in legitimis hereditatibus succession поп est (при законном наследовании трансмиссия не применяется). Это означало: если при- званный к наследству не приобретает его, призвание к наследству не переходит на следующее по степени родства лицо, как не переходит оно и на родственников следующей очереди (ordo), а наследство оста- ется незанятым, остается в домашнее преемство (domestici heredes) как продолжение домашней собственности (continuatio dominii)4.

См.: Гай. Указ. соч. С. 133.

De cuius — буквально «об имуществе которого», т.е. лицо, об имуществе которого идет речь, традиционное сокращенное обозначение наследодателя. См.: Санфи-

липпо Ч. Указ. соч. С. 318, 319, 344.

Per capitas — наследственная масса делилась ровно по числу агнатов одной сте- пени, призванных к наследству. При преемстве «поколенно» (per stirpes) наслед- ственная масса делилась на равные доли между линиями, независимо от числа наследников в каждой из них. Такое наследование называлось «по праву пред- ставления». См.: Санфилиппо Ч . Указ. соч. С. 319,

См.: Там же. С. 318, 319.

Глава 26. Принятие наследства

Второй вид — принятие наследства всеми остальными наслед- никами, не принадлежащими Kfamilia умершего. Их называли посто- ронними наследниками (extranei heredes). Для принятия (приобрете- ния) ими наследства был необходим акт их воли (aditio hereditatis), вследствие чего они составляли heredes voluntarii. Их вступление

в наследство совершалось в форме особого торжественного акта

(.cretioy.

По утверждению Гая,

«прочие наследники, которые не состоят под властью завещате- ля, называются наследниками посторонними (extranei heredes). Таким образом, наши собственные дети, не состоящие в нашей власти, будучи назначенными наследниками, считаются как бы посторонними наследниками. По этой причине и те, которые на- значаются матерью в наследники, находятся в том же числе, пото- му что ж енщины не имеют отеческой власти над своими детьми. В том числе полагаются также рабы, назначенные наследниками с получением свободы и затем отпущенные господами на волю»2.

Далее Гай объясняет, что

«посторонние наследники могут испрашивать срок для осмотра наследства и решения вопроса: вступить ли во владение наслед- ством или не вступать... Посторонним наследникам обыкновен- но представляется срок, называемый cretio, т.е. время для обсуж- дения (размышления), чтобы они в течение известного времени (в течение ста ближайших дней) или торжественно вступили во владение наследством, или были устранены в силу случая непри- нятия такового.. ,»3.

Если призванное к наследованию постороннее лицо не даст ни того, ни другого ответа, то первоначально его молчание считалось за отказ от наследства, а в праве Юстиниана — за принятие наследства. Следует отметить, что aditio hereditatis (вступление в наследство) есть акт воли наследника, связанный с ответственностью за долги. Вследствие этого для принятия наследства необходимjussuspatris, а

См.: Покровский ИЛ. Указ. соч. С. 403.

Гай. Указ. соч. С. 133. Там же. С. 135.

767

I :и

!i,i

•ill fi

•. «(, •T

Ч?! iiihi

Ijii;!i

I!

] ! if

I

Раздел VII. Наследственное право

для принятия наследства несовершеннолетним необходим auctoritas tutoris (авторитет, санкция опекуна)1.

Третий вид принятия наследства осуществлялся посредством преторского эдикта. Это принятие обусловливалось возрастанием роли кровных родственников (cognatio), повлекшим за собой исклю- чение эмансипированных детей из числа призываемых к наследству.

Такая несправедливость распространялась и на прочих когнатских родственников по женской линии, а также на пережившего супруга. Поэтому преторским эдиктом был установлен порядок, в силу кото-

рого при отсутствии завещания названным лицам представлялось bonorum possessi (sine tabulis) — наследование по преторскому праву без завещания.

Профессор Ч. Санфилиппо выделил четыре очереди принятия наследства в рамках bonorum possessio.

1.Unde liberi — призвание происходит на основании той части

эдикта, в которой признавались все дети, как in potestate, так

и эмансипированные (ex еаparte edicti liberi vacantur).

2.Unde legitimi (законные) включала одних агнатов, ибо sui вхо- дили в первую категорию, a gentiles (сородичи) из законода- тельства отпали.

3.Unde cognati (родственники) охватывала всех кровных род- ственников, которые не являлись в то же время adgnati по степени близости.

4.Unde vir et uxor (муж и жена) — при отсутствии, cognate к bonorum possessio признавался переживший супруг, вступав- ший в брак (sine тапи).

Вотличие от цивильной системы претор допускал примене-

ние последовательного перехода (трансмиссии) права |

наследства |

от одной очереди к другой и от одной степени к другой |

(succession |

ordinum etgraduum)2.

Существенные изменения в порядке призвания к наследству ввел Юстиниан. Этот порядок, основанный на кровном родстве, был сле- дующий:

1) потомки (по мужской и женской линии). Если все потомки принадлежали к одной и той же линии (сын, внук, правнук

См.: Покровский ИЛ. Указ. соч. С. 403-404. См.: Санфилиппо Ч . Указ. соч. С. 319-320.

f |

Глава 26. Принятие наследства |

|

и т.д.), ближайший потомок исключал последующих. Если же потомки принадлежали к нескольким линиям (напри- мер, двое сыновей, каждый со своими потомками), то обра- зовывалось столько наследственных долей, сколько линий, и в каждой линии ближайший потомок исключал последу- ющих (преемство per stirpes)-,

2)предки (по отцовской и материнской линии) в порядке сте- пени родства. Они конкурировали с родными братьями и се-

страми (de cuius)-,

3)братья и сестры, даже если родство не полное (т.е. они име- ют лишь одного общего родителя), призывались к наследству поголовно, их потомки — по линиям;

4)прочие побочные — поголовно, в порядке степеней. Одна сте-

пень исключала последующую. Однако succession ordinum et graduum допускалось.

Особое внимание Юстиниан уделял бедной вдове, которой была

пожалована в качестве обязательной доли четверть имущества мужа либо, при наличии детей, доля узуфрукта1.

Приведем оригинальные положения из сочинений Гая, которые, на наш взгляд, представляют немалый интерес и для современного юриста. Он писал:

«Лица, призываемые к наследованию претором, не делаются на- следниками в силу самого закона, ибо претор не может сделать кого-нибудь наследником; права наследства приобретаются толь- ко на основании закона или подобного законодательного акта, как, например, сенатское постановление или распоряжение им- ператора. Но если претор предоставляет им (не право, а) владе- ние наследственным имуществом, то они считаются как бы на- следниками. Претор устанавливает еще и многие другие степени при представлении владения наследством, стараясь, чтобы никто не умирал без наследника»2.

Далее Гай подчеркивает:

«Однако имущество не переходит к преторским наследникам (владельцам) и покупателям имения в полную власть, но им пре-

См.: Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 319-320. Гай. Указ. соч. С. 183 (п. 32, 33).

774 |

775 |

I |

I |

Раздел VII. Наследственное право |

доставляется только in bonis; имущество делается их квиритскою собственностью только по истечении давности; иногда покупате- ли не пользуются даже правом давности, например, тогда, когда покупатель — иностранец»1.

Здесь уместно было бы посоветовать и нашим законодателям по- заимствовать из древнеримского права приведенную патриотиче- скую норму права, защищающую собственность государства. Тогда и наша великая страна была бы защищена от иностранных приватиза- торов. Тогда народное достояние, каким являются земля, воды, леса, полезные ископаемые и другие природные ресурсы, промышленный и агропромышленный комплекс и т.п., не оказалось бы в руках ино- странных собственников.

Наконец, Гай приводит весьма значимое законоположение о том,

что

«все претензии собственника имущества, равно и его долги, не пе- реходят по самому праву ни на преторского владельца, ни на по- купателя имущества, т.е. самое право не оставляет за владельцем или покупателем тех же должников и долгов, какие были у преж- него собственника. Они, с одной стороны, сами могут выступать против других с аналогичными исками, а с другой — можно про- тив них предъявлять такого же рода иски» 2.

Согласно римскому наследственному праву принятие наслед- ства — это акт воли самого наследника. Его воля должна быть вы- ражена непринужденно, прямым заявлением о том, что он прини- мает наследство. Акт принятия наследства мог состояться и без пу- бличного заявления об этом. Требовалось только, чтобы наследник свою волю выразил конкретными действиями, подтверждающими его волю быть наследником (управлять, сохранять и охранять иму- щество). Его воля могла быть выражена уполномоченным предста- вителем, который и принимал наследство. При принятии наследства для малолетних (несовершеннолетних) и душевнобольных в каче- стве представителей выступали опекуны и попечители. Через своих представителей наследство приобретали юридические лица.

Гай. Указ. соч. С. 203 (п. 80).

Там же. С. 203.

770

Г

Глава 26. Принятие наследства

Был установлен и срок принятия наследства — 100 дней со дня открытия наследства. По истечении этого срока наследник считался принявшим наследство или отказавшимся от него.

Рецепция изложенного древнеримского порядка принятия на- следства современным российским наследственным правом под- тверждается содержанием двух статей ГК РФ.

В статье 1153 «Способы принятия наследства» говорится:

«1. Принятие наследства осуществляется подачей по месту откры-

тия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должност- ному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заяв- ления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным ли- цом, уполномоченным совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять доверен- ности в соответствии с пунктом 3 статьи 185 настоящего Кодекса.

Принятие наследства через представителя возможно, если в дове- ренности специально предусмотрено полномочие на принятие на- следства. Для принятия наследства законным представителем дове- ренность не требуется.

2. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял на- следство, если он совершил действия, свидетельствующие о факти- ческом принятии наследства, в частности, если наследник:

вступил во владение или в управление наследственным имуще- ством;

принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства».

Статьей 1154 «Срок принятия наследства» предусматрива-

ется:

«1. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

790

1

bin

Раздел VII. Наследственное право

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели граж- данина (пункт 1 статьи 1114) наследство может быть принято в те-

чение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие

отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, та-

кие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.

3. Лица, для которых право наследования возникает только вслед- ствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указан- ного в пункте 1 настоящей статьи».

Принятие наследства — это акт воли наследника |

: |

Акт принятия наследства может состояться в прямом заявлении наследника о том, что он

принимает наследство

(auditio hereditatis)

Воля приобрести наследство может быть объявлена от имени наследника другим

лицом. Но наследник должен

иметь собственную юридическую волю для приобретения наследства

Срок принятия наследства по преторскому праву был установлен в 100 дней со дня открытия наследства, а в некоторых случаях —

один год

По истечении срока (100 дней, год) наследник считался

принявшим наследство или отказавшимся от него

Акт приобретения |

наследства |

|

|

может состоять в совершении |

|

||

со стороны наследника таких |

|

||

действий, которые |

подтверждают |

|

|

его волю быть наследником |

|

||

(questopro herede). Он действует |

• |

||

как наследодатель — управляет |

|

||

имуществом, |

сохраняет |

|

|

и завещает его |

|

|

|

Исключения о выражении |

|

||

собственной |

воли: |

|

|

а) юридические лица |

|

||

приобретали |

наследство |

|

|

через своих |

представителей; |

|

|

б) малолетние — посредством |

|

||

опекунов или родителей, |

|

||

если последние имели над ними |

|

||

отцовскую власть |

(patria |

|

|

potestas); |

|

|

|

в) душевнобольные наследники |

|

||

приобретали |

наследство |

|

|

через своих |

попечителей |

|

|

(bonorum possessio |

furiosi nomine) |

|

|

Схема 7.26.1. Принятие наследства

772

" |

Глава 26. Принятие наследства |

§ 2. Последствия принятия наследства

Принятие наследства осуществлялось в силу самого права, вытекаю- щего непосредственно из закона, или через акт принятия, базирую- щегося, в частности, на завещании. Такое принятие влекло за собой приобретение назначенным наследником титула наследника и сово-

купности прав и обязанностей имущественного и неимущественного характера. В частности, наследник приобретал всю наследственную массу со всеми активами и пассивами, наличное имущество и право требования с должников наследодателя, обязанности наследодателя по его долгам, а также культовые обязанности с правом на захороне- ние умершего наследодателя.

В римском праве различные последствия принятия наследства получили определенную классификацию по следующим пяти груп- пам: 1) преемство наследника в обязательствах наследодателя; 2) на- следственная общность, смешение и разделение наследства и имуще- ства наследника; 3) отношения наследника с третьими лицами, у ко- торых находилось наследственное имущество; 4) отношения между наследниками; 5) наследственная трансмиссия. (Названные группы рассмотрены в схеме 7.26.2 ниже.)

1. Преемство наследника в обязательствах наследодате-

ля характеризовалось тем, что принятие наследства влекло за со- бой переход к наследнику права на имущество, а также обязательств умершего. Наследник становится таким же должником и кредито- ром, каким был умерший. Наследник обязывался оплатить все дол- ги умершего, хотя бы они превышали стоимость наследства. Долги

наследодателя становились собственными долгами наследника (схе-

ма 7.26.3).

Наследник мог истребовать срок для осмотра наследства (spatium de liberandi) и решения вопроса о выгоде и невыгоде приобретения его. Он не отвечал за долги умершего в течение этого срока, если от- казывал от принятия наследства.

Наследник, составивший опись наследственного имущества (beneficium inventarii), не только не отвечал за долги умершего сверх суммы наследства, но и вправе был вычесть из наследства свои тре- бования на лиц, оставивших наследство.

Военнослужащие, неосторожно принявшие наследство, обреме- ненное долгами, не отвечали за них сверх суммы наследства.

773

щ

0fel

Раздел VII. Наследственное право

Юстиниан ввел новые условия ответственности за долги умерше- го. Если наследник, не испрашивая срока для принятия наследства, в течение трех месяцев после открытия наследства составит опись на- следственного имущества, то он не отвечал за долги умершего сверх наследства. В то же время наследник обязан был внести в наследство то, что он был должен умершему наследодателю.

Римским правом допускалась возможность до принятия наслед-

ства заключения наследником с кредиторами умершего договора о снижении долга. Кредиторы отказывались от известной части своих требований или гарантировали, что принятие наследства не повре-

дит наследнику (damnosa hereditas)1 •

2. Наследственная общность, смешение и разделение наследства и имущества наследника. Следует отметить, что до эпо-

хи децемвиров не существовало понятия доли, а была общность heredis sui — консорциум братьев при неразделенном наследстве и общность, которая образовалась между ближайшими агнатами рав- ной степени. Общность наследства членов консорциума была соли- дарной, т.е. каждый был собственником целого.

Как пишет известный итальянский романист профессор Дженна- ро Франчози,

«первая брешь в системе солидарности была пробита законами XII таблиц, которые разделили в силу самого права (ipsojure) дол- ги и кредиты между наследниками.

Но для неделимых обязательств остался в силе принцип солидар- ности. Тогда же был введен и иск о разделе общей собственности,

оразделе наследственного имущества»2.

Впозднейшую эпоху по законам XII таблиц наследственная мас- са стала подвергаться смешению и разделению между наследника- ми, причем в эти процессы включалось и имущество наследника

(iconfusion etseparation bonorum).

Процессы смешивания и разделения наследства проявлялись сле- дующим образом. После принятия наследства имущество умершего смешивалось с имуществом наследника. Последний становился еди- ным субъектом права собственности на объединенное имущество.

См.: Митюков К .А. Указ. соч. С. 330.

ФранчозиД. Институционный курс римского права. М., 2004. С. 269-270.

774

f |

Глава 26. Принятие наследства |

Принятие наследства в этих случаях являлось юридическим фак- том прекращения права требования наследника к умершему, соот- ветственно, прекращались обязательства умершего к наследнику. Иными словами, существовавшие правоотношения между умершим и его имуществом, с одной стороны, и с наследником, с другой сто- роны, прекращались во вред или в пользу наследника (схема 7.26.4 ниже).

В связи с этим встал вопрос о порядке удовлетворения требова- ний кредиторов к наследнику — правопреемнику умершего должни- ка. Этот вопрос римляне решили следующим образом.

Смешивание наследства с имуществом умершего не лишало пра- ва кредиторов последнего требовать возмещения только из наслед- ственного имущества (separation bonorum). Исключалась возмож- ность кредиторов требовать уплаты долга умершего из собственно- го имущества наследника. Такая возможность исключалась и тогда,

когда наследственное имущество оказывалось недостаточным для удовлетворения требований кредиторов.

Кредиторы не получали полной оплаты, когда наследник после

смешения своего имущества с имуществом умершего имел больше долгов, чем составляла стоимость смешанного имущества.

Обращает на себя внимание тот факт, что кредиторы вправе были требовать separation bonorum — отделения имущества наследника от наследственного имущества. Обосновывалось это требование опасе- нием кредиторов иметь ущерб из-за долгов наследника перед свои- ми кредиторами1.

3. Отношения наследника с третьими лицами, у которых находилось наследственное имущество, разрешались мирным со-

глашением (consensus) либо в судебном порядке (схема 7.26.5 ниже).

В последнем случае наследник имел право на иск на основании права наследования (hereditas petitio). В защиту этого права наслед- ник предъявлял к третьим лицам вещный иск (in rem actio) по всем имущественным правам, составляющим наследство.

Право на истребование наследства принадлежало всякому на- следнику (гражданскому или преторскому) по поводу всего или ча- сти наследственных вещей, необоснованно находящихся во владе- нии (не обязательно противоправно) третьих лиц. Цель иска — воз-

См.: Митюков К .А. Указ. соч. С. 330-331.

775