!!!Экзамен зачет 2024 год / Яко

.pdf

Раздел VII. Наследственное право

§ 2. Содержание дееспособности завещателя и наследника

2.1.Правоспособность быть завещателем

исоставлять завещание

Право совершать завещательное распоряжение или дееспособность стать (быть) завещателем по древнеримскому праву имели лица, имеющие статус свободы, римского гражданства и семейный статус.

При наличии всех этих трех статусов конкретное лицо вправе было составлять завещание, и такое составление называлось «активная за- вещательная дееспособность» (tastamentifactio).

Именно с этих позиций право совершения завещания признава-

лось публичным, а не частным (testamenti jactio est jurispublic!). В то

же время реализация завещательной дееспособности осуществлялась по правилам гражданского права (juris civilis).

Так, завещатель должен был иметь здравый и зрелый разум, что является необходимым элементом гражданской дееспособности, кото- рая в полной мере признавалась с наступлением 25-летнего возраста.

Завещатель должен был быть лицом состоятельным в имуще- ственном отношении. Testamenti facti были лишены подопечные, рас- точители, психически больные furiosi). Что касается женщин sui juris,

то с исчезновением архаических форм они обходным способом стали способными составлять завещание1.

Завещатель должен был быть физически и психически здоро- вым, чтобы самостоятельно выразить свою волю словом и письмом. Немые, глухие, глухонемые, больные, старые, увечные допускались к совершению завещания через представителя — опекуна или попе- чителя.

Важно подчеркнуть, что потеря способности совершить завеща- ние, наступившая после его совершения, не лишала завещание силы, исключая случаи утраты римского гражданства (capitis deminutia).

Завещание малолетнего получало юридическую силу по достижению этим лицом совершеннолетия. Точно так же завещание здравомыс- лящего не теряло силы с потерей этим лицом здравого смысла .

См.: Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 302-303. См.: Митюков К.А. Указ. соч. С. 306-307.

1

Тлава 25. Наследование по завещанию

В современном российском гражданском законодательстве со- держание дееспособности гражданина в полном объеме раскрывает- ся в ст. 21 и 27 ГК РФ.

В ст. 21 установлено следующее:

«1. Способность гражданина своими действиями приобретать и осу- ществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обя- занности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достиже- нии восемнадцатилетнего возраста.

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до дости- жения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцати- летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность со- храняется в полном объеме и в случае расторжения брака до дости- жения восемнадцати лет.

При признании брака недействительным суд может принять реше- ние об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособно- сти с момента, определяемого судом».

Круг лиц, дееспособность |

которых |

наступает в полном объ- |

еме с 16 лет, расширен в силу |

закона. |

Так, согласно ст. 27 ГК РФ |

«Эмансипация»1 несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудо- вому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей,

усыновителей или попечителя занимается предпринимательской де- ятельностью.

При сравнении содержания понятий дееспособности в римском и современном российском праве напрашивается ряд выводов не в пользу российского права.

Прежде всего римское право относит наследственное распоря- жение (завещание) не к частному, а к публичному праву, ибо оно за- трагивает интересы государства в целом, а не только отдельно взято- го частного лица. Вывоз по завещанию имущества за границу в лю- бом его составе (ценном или менее ценном) уменьшает достояние

Эыансилацил означает «освобождение

r - U J i |

f V |

l l |

• |

Д е Т е И * ( ю ш |

^ У К ° В ) |

и з " п о д о |

т « в л а - |

Ция», |

что |

о з н |

а S S - & |

S S T |

- - |

- |

.. М ;,|1а1|ц, |

|

|

|

|

|

|

|

715 |

т

Раздел VII. Наследственное право

государства. И поэтому право совершать наследственное распоряже- ние мог иметь лишь только римский гражданин. Только он мог быть завещателем.

Современное российское законодательство в этом вопросе в кор- не расходится с римским правом и препятствий, а тем более запретов не устанавливает. В п. 1 ст. 1224 ГК РФ предусмотрено, что отноше-

ния по наследованию для иностранных граждан

|

«определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее |

|||||

|

место жительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей. |

|||||

|

Наследование |

недвижимого |

имущества |

определяется |

по праву |

|

1 |

страны, где находится это имущество, а |

наследование |

недвижимо- |

|||

|

||||||

|

го имущества, которое внесено в государственный реестр в Россий- |

|||||

|

ской Федерации, — по российскому праву». |

|

||||

|

Более того, в п. |

2 ст. |

1116 ГК РФ предусматривается, что |

|||

|

«к наследованию по |

завещанию могут призываться... иностранные |

||||

|

государства и международные организации...». |

|

||||

|

Приведенные нормы права ст. |

1224 и 1116 ГК РФ вызывают боль- |

||||

шую тревогу. Известно, что гражданское и земельное законодатель- ство открыло «зеленую улицу» для иностранных граждан на предмет приобретения имущества (зданий, сооружений, предприятий и т.д.), а также земельных ресурсов страны в любом количестве и любой стои- мости. Все эти средства производства используются в настоящее вре- мя иностранными гражданами. Эти средства производства без всяких препятствий унаследуют по завещаниям следующие поколения ино- странцев. Можно констатировать, что современные законодатели, не в пример законодателям рабовладельческого строя, оказались не ра- чителями, а расточителями достояния российского государства.

С такой же легкостью найдется немало иностранных и россий- ских граждан, которые будут завещать свое имущество иностранно- му государству или международным организациям. А это самостоя- тельный канал вывоза имущества за пределы России.

Вызывает сожаление, что российский законодатель не воспри- нял еще одну древнеримскую норму. Эта норма достойна повторе- ния, ибо в ней вновь подчеркивается необходимость учета наличия римского гражданства:

«Потеря способности совершать завещание, наступившая после его совершения, не лишает завещания силы, исключая случаи утраты римского гражданства (capitis deminutia). Завещание ма-

702 703

Глава 25. Наследование по завещанию

лолетнего получает силы по достижении этим лицом совершен- нолетия. Точно так же завещание здравомыслящего не теряет силу с потерей этим лицом здравого смысла»1.

Отсюда следует, что завещание, совершенное лицом, утратившим римское гражданство, юридической силы не имеет. В российском за- конодательстве такая патриотическая норма отсутствует.

Правоспособность быть завещателем

и составлять завещание (testamenti factia activa)

Право совершать посмертное распоряжение (testamenti factia activa) входило в статус римского гражданства.

Совершение завещания являлось публичным,

а не частным правом

(testamenti factio estjuris publici}

Завещатель должен иметь здравый и зрелый разум, т.е. не быть психически больным,

расточителем

Завещатель должен быть |

"1 |

|

|

лицом юридически |

|

самостоятельным |

|

в имущественном отношении |

|

(suijuris) |

|

Завещателем мог быть только римский гражданин,

имеющий свободный Статус лица и статус семейный (status familias)

Завещатель должен иметь физическую возможность выразить свою волю словом или письмом. Немые, глухие, глухонемые, больные, старые,

увечные допускались к совершению завещания через представителя (опекуна, попечителя)

Способность совершать завещание должна принадлежать завещателю в момент совершения этого акта.

Требуется сознание и полное убеждение в этой способности

Потеря способности совершать завещание, наступившая после его совершения, не лишала завещания силы, исключая случаи утраты римского гражданства (capitis deminutio). Завещание малолетнего получало

юридическую силу по достижении этим лицом совершеннолетия Точно так же завещание здравомыслящего не теряло силы с потерей этим лицом здравого смысла

Схема 7.25.2. Правоспособность быть завещателем и составлять завещание

Митюков К.А. Указ. соч. С. 306-307.

— - ч я » |

Л |

Раздел VII. Наследственное право

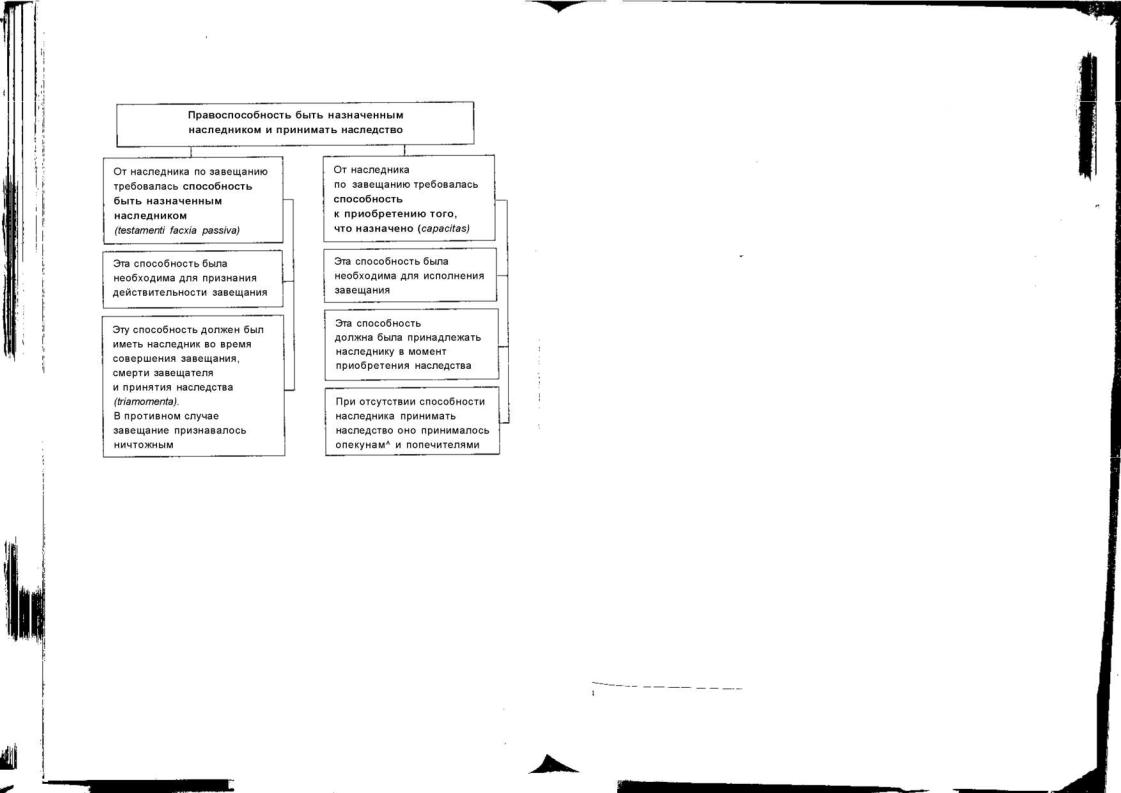

2.2.Правоспособность быть назначенным наследником

ипринимать наследство

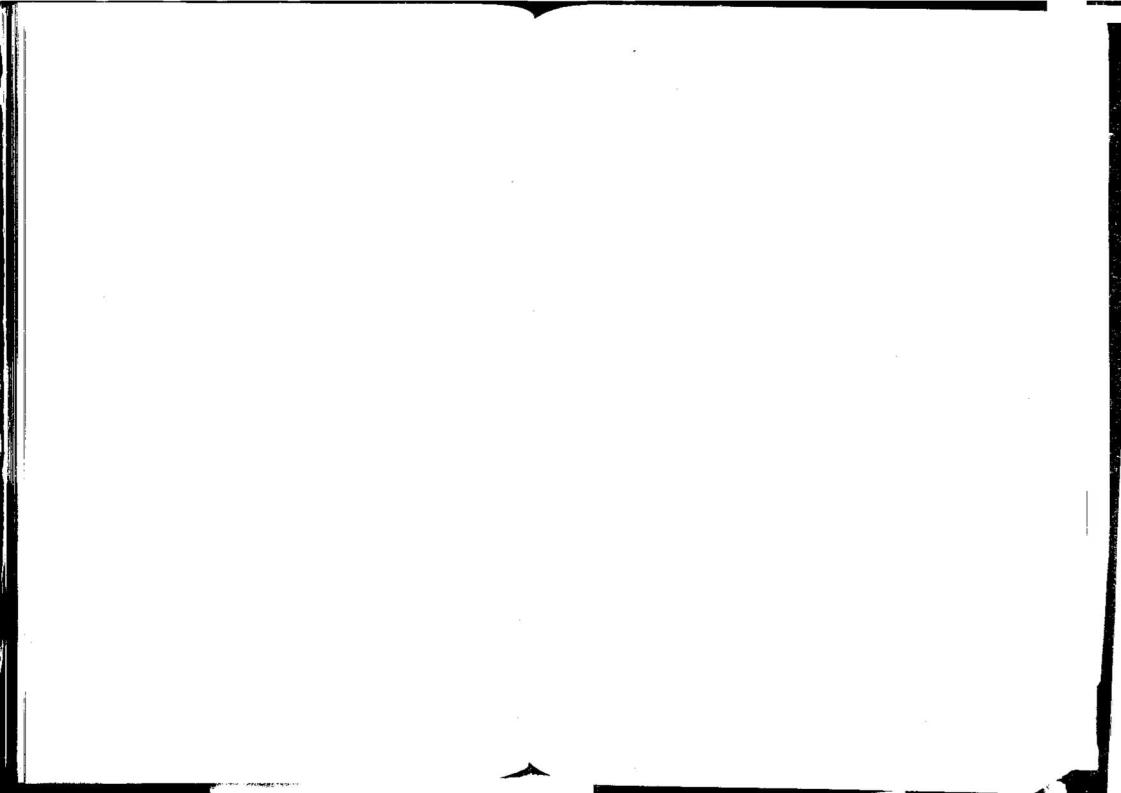

Вримском гражданском праве выделялся самостоятельный вид спо- собности быть назначенным наследником: пассивная завещательная правоспособность (testamentum factia passiva). Наличие такого вида, правоспособности требовалось в случаях совершения завещания, смерти завещателя и принятия наследства (tria momenta). Этот вид пассивной правоспособности определялся методом исключения, т.е. определяли тех лиц, которые этим правом не пользовались. Напри- мер, определенный период этим правом не были наделены женщины; postumi — зачатый, но не родившийся при жизни завещателя ребенок; собственный раб (исключение — раб, получивший освобождение с указанием об этом в завещании); недостойные (не заслуживающие) перед завещателем лица; негражданин римского государства (исклю- чение — получение гражданства не позднее 100 дней после открытия наследства); юридические лица (исключение — городские общины, благотворительные учреждения, христианские церкви)1.

Вто же время в римском гражданском праве наряду с указанны- ми лицами была установлена группа лиц, которые не были лише- ны пассивной способности быть назначенным наследником. К числу этих лиц были отнесены:

а) посторонние лица, проявляющие милосердие (набожные и справедливые) по отношению к родителям, детям путем ока- зания им помощи по уходу за ними (picce causae, pius)\

б) чиновники, осуществляющие надзор за ходом прохождения наследственного процесса или связанные с его осуществлени-

ем (inspectio trium temporum);

в) лица, которых завещатель не мог представить себе как реаль- но существующую индивидуальность (persona incertae) — боги, юридические лица.

В действующем российском законодательстве практически не уделяется внимание пассивной завещательной дееспособности. Она

ограничивалась лишь только нормой о недостойных наследниках (ст. 1117 ГК РФ). Об этом умалчивается и в научно-правовой лите- ратуре.

1См.: Митюков К.А. Указ. соч. С. 308-309.

Глава 25. Наследование по завещанию

Что касается праводееспособности с пороками возможностей приобретения того, что назначено по завещанию, то в современном законодательстве она нашла, на наш взгляд, надлежащее регулирова- ние. В ст. 1167 ГК РФ говорится, что

«при наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с соблюдением правил статьи 37 настоящего Кодекса.

В целях охраны законных интересов указанных наследников о составлении соглашения о разделе наследства (статья 1165) и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен быть уведомлен орган опеки и попечительства».

Для полноты рассмотрения этого вопроса приведем содержание ст. 37 ГК РФ «Распоряжение имуществом подопечного»:

«1. Доходы подопечного, в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, а также доходы, причитающиеся подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

2. Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель — давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного.

Порядок управления имуществом подопечного определяется Федеральным законом „Об опеке и попечительстве".

3. Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками».

702 |

703 |

Раздел VII. Наследственное право

Схема 7.25.3. Правоспособность быть назначенным наследником

ипринимать наследство

2.3.Лица, неправоспособные

ксовершению завещания

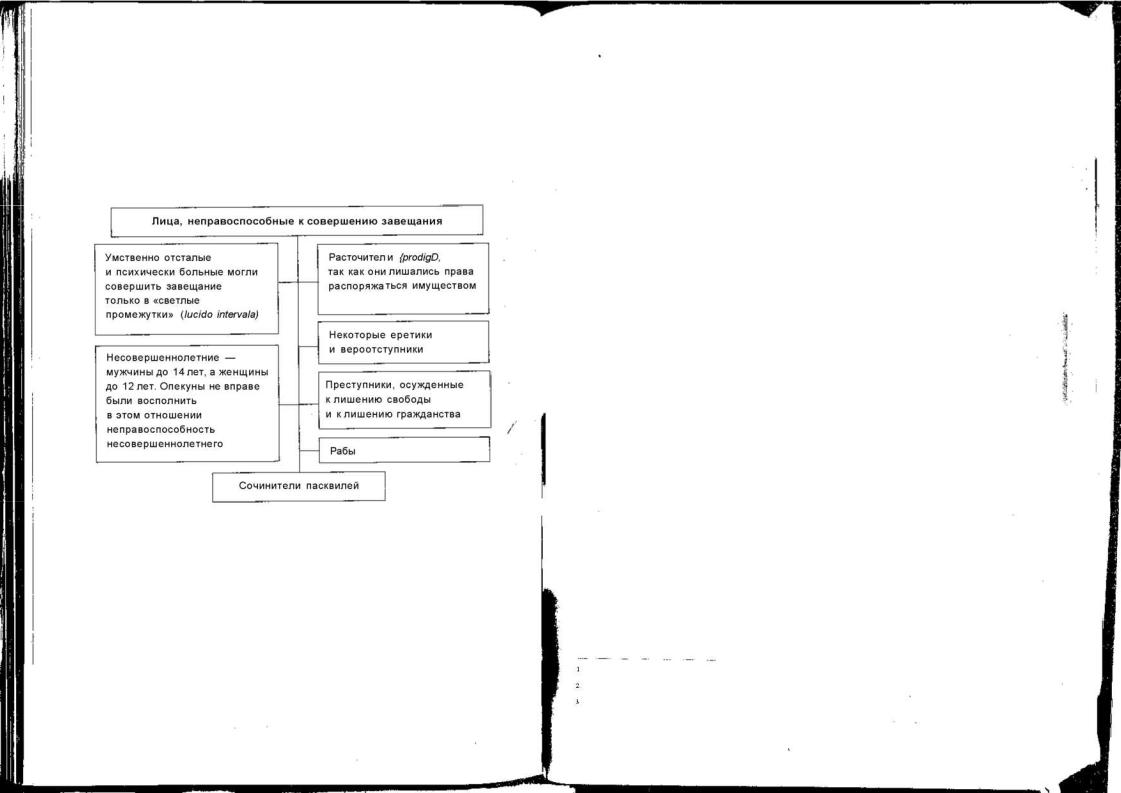

Вримском праве выделялось семь основных групп лиц, которые при- знавались неспособными к совершению завещания.

Кпервой группе относились умственно отсталые и психиче- ски больные. Они могли быть признаны способными к составлению завещания только в так называемые светлые промежутки (lucido

intervalo).

Во вторую группу включались несовершеннолетние: мужчины до 14 лет, а женщины до 12 лет. Опекуны также были не вправе вос- полнить в этом отношении неправоспособность несовершеннолет- него.

Глава 25. Наследование по завещанию

К третьей группе относились расточители (prodigi), т.е. лица, лишенные судом права распоряжаться имуществом.

Поскольку эти лица были лишены права распоряжения имущест- вом, то, соответственно, они не имели и права его завещать.

Четвертая группа — это преступники, осужденные к лишению свободы и лишению гражданства.

Пятая и шестая группы — это некоторые еретики и веро- отступники.

Наконец, рабы, которые по своему нулевому цивильному статусу были лишены всяких прав, включая и право на составление завеща-

ния (седьмая группа) .

В современном российском наследственном праве отсутствует отдельная статья, в которой был бы определен круг лиц, неспособ- ных к совершению завещания. В то же время учитывая, что

«завещание является односторонней сделкой, которая создает пра- ва и обязанности после открытия наследства» (п. 5 ст. 1118 ГК РФ),

основные обстоятельства, в силу которых сделки признаются недей- ствительными, относятся к рассматриваемой группе лиц. Известно, что гражданским законодательством односторонняя сделка призна- ется недействительной, если:

1)совершена заведомо против основ правопорядка или нрав- ственности (ст. 169 ГК РФ);

2)совершена гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства (ст. 171);

3)совершена несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (мало- летним) (ст. 172);

4)совершена несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 21 и ст. 27 ГК РФ «Эмансипация» (ст. 175);

5)совершена гражданином, ограниченным судом в дееспособ- ности вследствие злоупотребления спиртными или наркоти- ческими средствами, если данная сделка признана судом не- действительной (ст. 176);

6)совершена гражданином, хотя и дееспособным, но находя- щимся в момент совершения в таком состоянии, в котором

См.: TalamancaМ. Op. cit. Р. 351-354.

706 720

Раздел VII. Наследственное право

он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177).

В ГК РФ отсутствует и норма, которой предусматривалась бы возможность совершения завещания умственно отсталыми и пси- хически больными в «светлые промежутки» (lucido intervala). По- видимому, необходимость в такой норме имеется.

Схема 7.25.4. Лица, неправоспособные к совершению завещания

2.4.Лица, лишенные права наследования по завещанию

Вдревнеримском праве был определен довольно широкий круг лиц, которые не могли быть наследниками по завещанию. Только сво- бодные лица не были лишены права наследования. По праву клас- сическому, перегрины (peregrini) не могли быть наследниками после граждан.

Точно так же и юридические лица по своей сущности не имели способности быть наследниками по закону, за исключением государ-

Глава 25. Наследование по завещанию

ства (populus Romanus) в отношении выморочного имущества. Юри- дические лица (universitates) могли по завещанию получать легаты, но не могли быть прямыми наследниками. Однако императоры да- ровали эту способность municipies — муниципиям (городам, другим поселениям), церквам и благотворительным заведениям, отдельным корпорациям.

Всилу императорского веления эти юридические образования получали право быть наследниками в виде привилегий.

Ввиде наказания были лишены права наследования по завеща- нию, как было уже отмечено, некоторые еретики, вероотступники, государственные преступники, вступившие в кровосмесительный брак, а также женщины развратной жизни (mulier probrasa)1.

Своеобразно решали римляне вопрос о наследовании по завеща- нию, включающему в качестве наследника раба. Если наследником назначался чужой раб, то в таких случаях наследство доставалось его господину. Если же завещатель назначал наследником себе собствен- ного раба, тот этот раб получал свободу и наследство.

Многотрудным оказался вопрос о праве наследования лиц, ро- дившихся после смерти завещателя, т.е. postumi. Принцип их общей наследственной неправоспособности впоследствии подвергся изме- нению в пользу разных потомков завещателя {postumi sui). По праву Юстиниана postumi могли быть назначены наследниками. Для этого требовалось, чтобы назначенный наследником был по крайней мере

зачат в момент смерти завещателя (in rerum natura). |

Такое решение |

||

относилось только к наследованию в собственном смысле, |

а не по |

||

другим основаниям приобретения (legata etfideicommissa): |

по завеща- |

||

ниям и кодициллам2. |

|

|

|

Недостойность признавалась веским основанием |

для |

отказа |

|

в праве наследования. Речь шла о таких тягчайших |

поступках, как |

||

убийство (или покушение на жизнь) наследодателя, |

невозбуждение |

||

юридического преследования лиц, повинных в его смерти, выдвиже- ние тяжких обвинений против de cuius с целью опорочить его память, применения к нему принуждения, нарушающего его завещательную свободу и другие акты недостойного поведения в обход законов3.

См.: Митюков К.А. Указ. соч. С. 299.

См.: Там же. С. 308; Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 304.

См.: Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 306.

706 722

Раздел VII. Наследственное право

Римляне отмечали, что перечень случаев недостойности являет- ся весьма обширным и далеко не однозначно толкуемым и приме- няемым.

В современном российском наследственном праве в определен- ной мере содержатся не только идея, но и некоторые направления регулирования отношений по лишению отдельных лиц права насле- дования не только по завещанию, но и по закону. Этим вопросам по- священа ст. 1117 ГК РФ «Недостойные наследники».

«1. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, кото- рые своими умышленными противоправными действиями, направ- ленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выражен- ной в завещании, способствовали либо пытались способствовать...

увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследо- вания завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении кото-

рых |

родители были |

в судебном порядке лишены родительских прав |

и не |

восстановлены |

в этих правах ко дню открытия наследства. |

2.По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от насле- дования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию насле- додателя.

3.Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от насле- дования на основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами главы 60 настояще- го Кодекса все имущество, неосновательно полученное им из соста- ва наследства.

4.Правила настоящей статьи распространяются на наследников,

имеющих право на обязательную долю в наследстве.

5. Правила настоящей статьи соответственно применяются к заве- щательному отказу (статья 1137). В случае, когда предметом завеща- тельного отказа было выполнение определенной работы для недо- стойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завеща- тельный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказо- получателя работы или оказанной ему услуги».

724

Глава 25. Наследование по завещанию

Несколько отличается решение вопроса о наследовании лиц, ро- дившихся после смерти завещателя или после совершения завеща- ния. По римскому праву все эти лица лишались права наследования по завещанию. Исключение составляли наследники, которые были зачаты при жизни завещателя.

Согласно п. 1 ст. 1116 ГК РФ к наследованию могут призывать- ся также граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Этому же вопросу посвящена и ст. 1166 ГК РФ «Охрана интере- сов ребенка при разделе наследства». В ней установлено, что

«при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел

наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника».

При анализе содержания норм ст. 1116 и 1166 ГК РФ бросается в глаза их диспозитивность, выраженная словами «могут призывать- ся» и «может быть осуществлено». Гарантия наследственных прав детей, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми по- сле открытия наследства, должна обеспечиваться не диспозитивны- ми пожеланиями наследников, но императивными предписаниями. Так поступали римские юристы и, по-видимому, так надлежало бы поступать и современному законодателю.

Обнаруживаются существенные различия по вопросу насле- дования по завещанию юридическими лицами. По римскому на- следственному праву по завещанию могли наследовать церкви, благотворительные заведения, городские общества. Юридические

же лица могли наследовать только в силу завещательного отказа (легата).

Иная ситуация складывается в российском законодательстве. Согласно п. 2 ст. 1116 ГК РФ к наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федера- ции, муниципальные образования, иностранные государства и меж- дународные организации, а к наследованию по закону — Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные об- разования в соответствии со ст. 1151 ГК РФ (выморочное имуще- ство).

Atrm

\

729

Раздел VII. Наследственное право

1

Схема 7.25.5. Лица, лишенные права наследования по завещанию

729

Глава 25. Наследование по завещанию

2.5.Влияние пороков воли на завещание

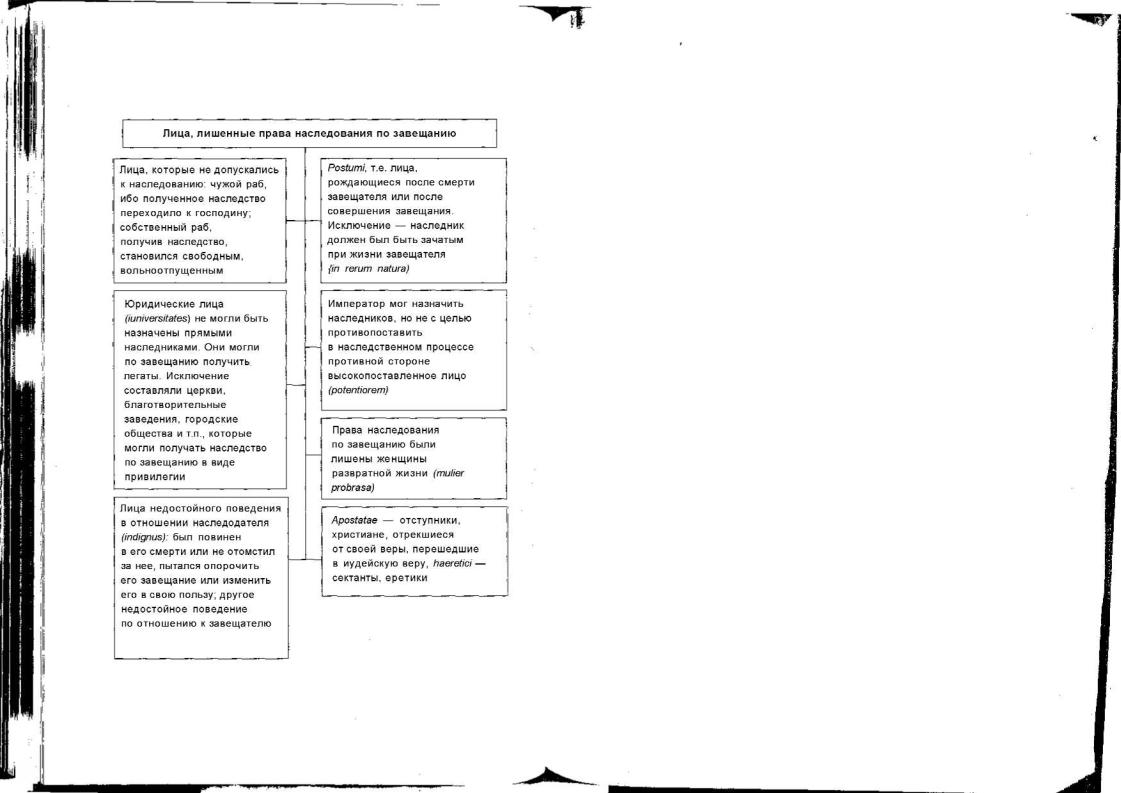

Древнеримские юристы довольно обстоятельно разработали кате- гории пороков воли, которые отрицательно сказывались на форми- ровании воли и ее изъявлении в договорных обязательствах и в на- следственных отношениях.

Как при заключении и исполнении договорных обязательств, так и при совершении и изменении завещания состояние воли и ее изъ- явления у его участников играет первостепенную роль. Совершение или изменение завещания под влиянием заблуждения, обмана, угро- зы или принуждения (физического или психического) чреваты отри- цательными последствиями не только для наследодателя и наслед- ников, но и для наследственного правопорядка в целом.

Как видно из схемы 7.25.6, порокам воли, какими являлись за- блуждение, обман, угроза, принуждение, в структуре завещательно- го правоотношения придается большое правовое значение. Не по- вторяя содержание таблицы, подчеркнем лишь одно, пожалуй, цен- тральное положение: «Наследодатель, совершая завещание, должен иметь при этом полное сознание и волю». Именно поэтому после- дующие поколения юристов оказались достойными продолжателя- ми этой непреходящей правовой аксиомы.

В современном российском наследственном праве прочтем лишь названия статей: «Свобода завещания» (ст. 1119), «Право завещать любое имущество» (ст. 1120), «Тайна завещания» (ст. 1123), «За- крытое завещание» (ст. 1126) и др.

О завещаниях, совершенных с пороками воли, в части третьей ГК РФ прямо не говорится. В то же время имеется одна статья, нор- мы которой посвящены недействительности завещания (ст. 1131). В п. 1 этой статьи говорится:

«При нарушении положений настоящего Кодекса, влекущих за со- бой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или незави- симо от такого признания (ничтожное завещание)».

Памятуя о том, что завещание является односторонней сдел- кой, обратимся к части первой ГК РФ, где содержится специальная гл. 9 «Сделки». Из этой главы, применительно к рассматриваемо- му вопросу, выделим лишь две статьи: ст. 178 «Недействительность

747

Ч.

Раздел VII. Наследственное право

сделки, совершенной под влиянием заблуждения» и ст. 179 «Недей- ствительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств».

Даже без приведения содержания этих статей их названия свиде- тельствуют о том, что речь идет о недействительности сделок, совер- шенных с пороком воли. И признаются они таковыми только в су- дебном порядке, что делали с подобными завещаниями и древнерим- ские юристы.

Схема 7.25.6. Влияние пороков воли на завещание

Глава 25. Наследование по завещанию

§ 3. Наследование против свободы завещания

Важнейшим принципом наследственного права римлян признавался принцип свободы завещательного распоряжения имуществом. Одна- ко его существование сталкивалось с различными внутри- и внешне- семейными противоречиями морально-нравственного, материаль- ного и иного характера. Известный юрист, педагог и ученый (первая половина III в.) Мациан писал:

«Иску о признании завещания недействительным придается та- кая окраска, как будто завещатель был не в здравом уме, когда составлял завещание. И это говорится не в том смысле, что заве- щатель был действительно сумасшедшим или безумным, но хотя он правильно совершил завещание, однако без соблюдения долга, вытекающего из родственной любви. Ибо если он действительно был сумасшедшим или „безумным", то завещание ничтожно»1.

Тем самым этот принцип был подвержен ограничениям, которые получили закрепление в законодательстве по трем основным направ- лениям: 1) наследование в обход законных наследников (praeteritio); 2) право наследования законной доли (portio legitimo), и 3) наследо- вание против свободы завещания, введенным новеллами Юстиниана

(схема 7.25.7 ниже).

Первое ограничение (praeterire) (обход законных наследников) сводилось к тому, что наследодатель в своем завещании обязан был в отношении своих наследников sui heredes решить, должны ли они быть наследниками или лишенными наследства (схема 7.25.8). На- следодатель должен был их aut instituere aut exheredare. Назначение постороннего наследника при умолчании о sui heredes не допуска- лось. Завещатель обязан был назначить наследниками или лишить наследства сыновей filiusfamilias nominatim), дочерей и внуков (inter ceteros) (схема 7.25.9 ниже). Нарушение завещателем указанной обя- занности в отношении сына приводило к полной недействительно- сти завещания. При нарушении завещателем указанной обязанности

в отношении остальных своих наследников они не теряли право из числа наследования вместе с назначенными наследниками2.

Дигесты Юстиниана. Т. 2. С. 57.

См.: Римское частное право. С. 225; Митюков К.А. Указ. соч. С. 323.

729

I

4:| I

Раздел VII. Наследственное право

Путем ограничения свободы завещательного распоряжения, а следовательно, и обхода законных наследников получали наследство и дети, родившиеся после совершения завещания или после смерти завещателя, так называемые postumi.

К постумам относились также и те нисходящие лица завещателя, которые после совершения завещания по преемству (например, внук после смерти сына) или по юридическим актам становятся его на- следниками (посредством узаконения, усыновления и т.п.).

По строгому праву postumi, не будучи включенными в завещание, лишались права на наследство. При этом следует иметь в виду следу- ющее обстоятельство: наравне с ребенком, родившимся после смерти завещателя, становится наследником и ребенок, родившийся после совершения завещания при жизни завещателя. В том и другом слу- чае эти дети не упоминаются в завещании. Их отсутствие ликвиди- рует завещание. Ликвидированное завещание при жизни завещателя можно было устранить путем составления нового завещания, где за- вещатель должен был или назначить постума наследником, или ли- шить его наследства (схема 7.25.10 ниже).

Остается нерешенным вопрос о postumi, родившемся после смер- ти завещателя — отца. Выход из этой ситуации был указан в претор- ском праве. По этому праву наравне с sui (свой) были поставлены и остальные дети — liberi. Всех их следовало или назначить наследни- ками, или лишить наследства. Поэтому вместе с детьми, назначенны- ми наследниками, участвовали и обойденные дети. Обосновывался такой выход следующими положениями (схема 7.25.11 ниже).

Если дитя было обойдено в завещании отца, то по преторско-

му праву оно получало владение наследством против завещания

(bonorum possessio contra tabulas) в той доле, какая следовала бы по закону.

Suus, еще не родившийся при совершении завещания, не мог как persona incerta быть назначен наследником, а следовательно, и ли- шиться наследства. Родившийся, но не бывший suus при совершении завещания, а ставший таким впоследствии, не мог быть в качестве sui назначен наследником и лишен наследства.

Второе ограничение завещательного распоряжения сводилось к наследованию обязательной доли наследниками, обойденными за- вещателем (portio debita, portio legitima). В числе обойденных наслед- ников могли оказаться любые члены семьи, в том числе полнородные и единокровные братья и сестры (исключая необходимых наследни-

706 73 0

Глава 25. Наследование по завещанию

ков), которые в силу нравственного и естественного долга не должны были быть материально ущемлены завещателем. Поэтому возникла потребность принятия мер против крайней свободы совершения за- вещания. Для устранения этой несправедливости в законодательстве до Юстиниана появилась норма, предписывающая определить для обойденных наследников законную долю в размере четвертой ча- сти той доли наследства, какая следовала известному родственнику завещателя по праву законного наследования. Юстиниан увеличил законную долю: при четырех обойденных наследниках '/3 доли на- следства без завещания, а при пяти и более — '/2 этой доли1.

Ситуация, при которой посредством завещания близкий род- ственник без каких-либо справедливых мотивов был обойден или лишен наследства, стала рассматриваться как inofficiosum, т.е. проти- воречащая тому officim pietatis, «долгу благочестия», которым дол-

жен руководствоваться завещатель по отношению к ближайшим родственникам. Интересы обойденных наследников защищались по- средством guerella inofficiosi testamenti (жалобы на недолжное завеща- ние). Эти жалобы рассматривались специальной судебной коллеги- ей centumviri (центумвиры), и выносилось решение о полной или ча- стичной отмене завещания2.

Третье ограничение было введено Юстинианом в 115-й новел- ле «Наследование против свободы завещания». Суть новеллы тако- ва. Ближайшие родственники должны были друг друга назначать на- следниками после себя: восходящий нисходящего и наоборот. Толь- ко по причинам, указанным в законе, в завещании они могли друг друга лишить наследства или обойти (exheredatio). Такими причи- нами являлись: 1) прямые проступки против завещателя, например, покушение на его жизнь; 2) проступки непрямые, т.е. пренебреже- ние к завещателю во время душевной и иных болезней, плен и т.п.; 3) бесчестный, аморальный и вообще безнравственный образ жизни наследника (indigni) и женщин развратной жизни (mulierprobrasa)\

4) расточительство. Они лишались права на наследство, а их доля

внаследстве переходила к его детям с условием обеспечения содер- жания расточителя.

См.: Митюков К .А. Указ. соч. С. 324-325; Римское частное право.

См.: Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 323.

Раздел VII. Наследственное право

Нарушение условий этого закона Юстиниана влекло за собой от-

мену завещания относительно назначения названных наследников и открытие наследства для них без завещания. Все остальные распоря- жения, сделанные в завещании, сохраняли свою юридическую силу

(схема 7.25.13 ниже)1.

Принципы о наследовании против воли завещателя, заложенные римским правом и перечисленные в схеме 7.25.8 ниже, почти полно-

стью находят отражение в современном российском наследственном праве. К их числу относятся: наследование в обход законных наслед- ников; право наследования законной доли; новеллы Юстиниана про- тив свободы завещания. Эти принципы составляют самостоятельный институт в наследственном праве, названный «Наследование против воли завещателя». В настоящее время содержание этого института образуют нормы следующих статей ГК РФ.

Статья 1148 «Наследование нетрудоспособными иждивен-

цами наследодателя»:

«1. Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143-1145 настоящего Кодекса, нетрудоспособные к дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той оче- реди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года

до смерти |

наследодателя находились на его иждивении, независи- |

мо от того, |

проживали они совместно с наследодателем или нет. |

2. К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят |

|

в круг наследников, указанных в статьях 1142-1145 настоящего Ко- |

|

декса, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособны- |

|

ми и не менее года до смерти наследодателя находились на |

его иж- |

дивении и проживали совместно с ним. При наличии других |

наслед- |

ников по закону они |

наследуют вместе и наравне с наследниками |

той очереди, которая |

призывается к наследованию. |

3. При отсутствии других наследников по закону указанные в пунк-

1теля наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди».те 2 настоящей статьи нетрудоспособные иждивенцы наследода-

Статья 1149 «Право на обязательную долю в наследстве»:

М.: Митюков К.А. ИИЕН. ЕЕН. С. 326-327.

732

Г

Глава 25. Наследование по завещанию

«Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособ- ные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследо- ванию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее полови- ны доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)...»

Статья 1166 «Охрана интересов ребенка при разделе наслед-

ства»:

«При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел

наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника».

Статья 1167 «Охрана законных интересов несовершенно-

летних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства»:

«При наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспо-

собных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с соблюдением правил статьи 37 настоящего Кодек-

са...»

Статья 37 ГК РФ определяет порядок распоряжения имуществом подопечного, включая несовершеннолетних, недееспособных и огра- ниченно дееспособных граждан. Опекун или попечитель распоряжа- ются имуществом (и наследственной массой) исключительно в инте-

ресах подопечного с предварительного разрешения органов опеки и попечительства.

В составе названного наследственного правового института «На- следование против свободного завещания» были упомянуты новел- лы Юстиниана. Они предусматривали четыре категории случаев, на-

ступление которых влекло за собой лишение наследников права на наследование: 1) прямые правонарушения наследника против заве- щателя; 2) косвенные проступки; 3) безнравственный (бесчестный, аморальный) образ жизни наследника; 4) расточительство.

Как было отмечено вы1ше, в ГК РФ также имеется ст. 1117 «Не-

достойные наследники». При всей кажущейся полноте эта статья Далека от совершенства. Она во многом уступает новеллам Юстиниа- на, которые появились в далеком VI в. н.э., уступает не только в чет- кости и последовательности построения структуры содержания ста-

733