Лабораторные практикумы / 2 Схемотехника телекоммуникационных устройств, радиоприемных устройств

.pdf

Значение выходного сопротивления усилителя без общей ООС и, при введенной ООС, вносим в таблицу 1 и таблицу 2.

4.2.6 Устойчивость усилителя с общей обратной связью (2.2.5)

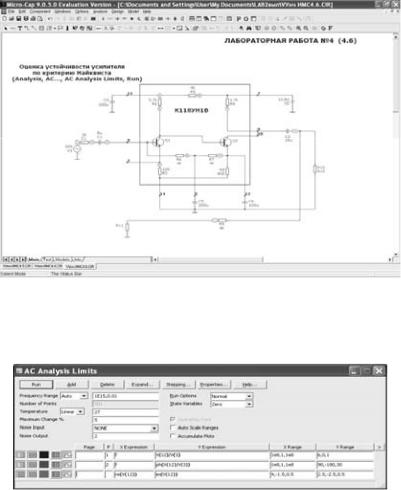

Оценку устойчивости усилителя, охваченного внешней обратной связью, проводим с использованием критерия Найквиста. Для чего размыкаем петлю обратной связи и разомкнутый конец нагружаем сопротивлением (рис.4.28), равным величине сопротивления в точке разрыва (рис.4.23, узел 8) до размыкания

Рис.4.28

Для величины сопротивления R11, рассчитанного в п. 4.7, и пределов анализа, указан-

ных в  (рис.4.7.16) (рис.4.29), проводим анализ свойств усилителя в частотной области:

(рис.4.7.16) (рис.4.29), проводим анализ свойств усилителя в частотной области:

Рис.4.29

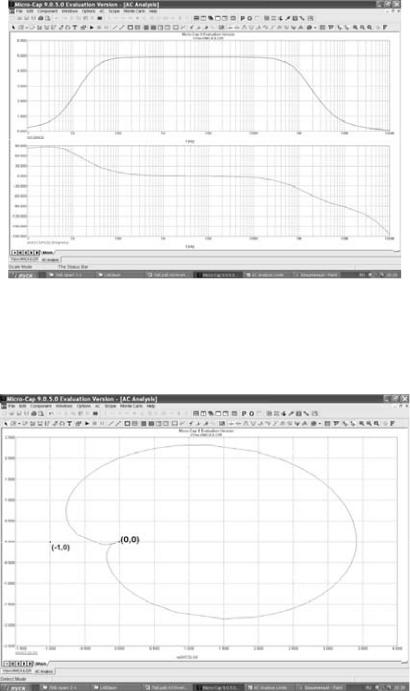

получаем АЧХ (модуль петлевого усиления Т) в логарифмическом масштабе и ФЧХ (фазовый сдвиг петлевого усиления Т) в градусах (рис.4.30)

300

Рис.4.30

Используя полученные кривые, оцените запас |

устойчивости по модулю (Т зап) и фазе |

(φ зап), и результат занесите в табл.2. |

цифрой последнюю строку в подменю |

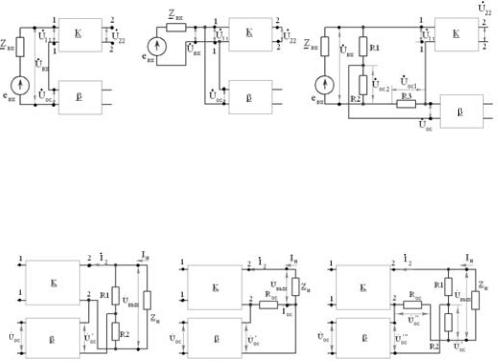

Обозначив в столбце Р (Plot) любой |

(рис.4.7.16) (рис.4.29), удалив цифры в предыдущих строках (1 и 2), выведем на экран монитора (рис. 4.31) годограф Найквиста.

(рис.4.7.16) (рис.4.29), удалив цифры в предыдущих строках (1 и 2), выведем на экран монитора (рис. 4.31) годограф Найквиста.

Рис.4.31

На экране представляется зависимость мнимой части возвратного отношения Т от действительной, называемой годографом Найквиста. Используя годограф, сделайте вывод об устойчивости усилителя.

301

Принципиальные схемы усилителя при других способах организации ООС

Свойства усилителя на ИМС, обладающего внутренней ООС во втором каскаде, анализируют с использованием схемы (рис.4.32)

Рис.4.32

Похожая схема используется, при анализе свойств в частотной и временной областях, усилителя с местной ООС в первом каскаде (рис.4.33)

Рис.4.33

302

Методика анализа усилителей на ИМС, обладающих местной ООС, не отличается от используемой ранее. Применение компьютерного моделирования позволяет оценивать устойчивость усилителя, обладающего другими вариантами организации ОС, выделяя интересующий участок ИМС в соответствии с заданием (п.п.2.1.2 – 2.1.5).

5 Содержание отчета

Отчет должен содержать:

•наименование и цель работы;

•исследуемую принципиальную схему;

•заполненные таблицы 1 и 2;

•рассчитанные значения запаса устойчивости по амплитуде и фазе;

•краткие выводы.

6 Контрольные вопросы

1.Изобразите структурную схему усилителя, охваченного последовательной ОС по напряжению.

2.Изобразите принципиальную схему исследуемого усилителя, охваченного общей час- тотно-зависимой ОС.

3.Назовите вид ОС, используемый в исследуемой схеме, и докажите справедливость сделанного выбора.

4.Изобразите принципиальную схему эмиттерного повторителя на биполярном транзисторе n-p-n типа, докажите существование ОС и назовите ее вид.

5.Изобразите схему каскада на ОУ, охваченного параллельной ОС по напряжению.

6.Как влияет отрицательная ОС на основные технические показатели усилителя?

7.Что такое «глубина ОС» и от чего она зависит?

8.Изобразите годограф Найквиста усилителя, являющегося устойчивым.

9.Назовите приемы, используемые при реализации усилителя, обеспечивающие его устойчивость.

10.Какими компонентами определяется коэффициент усиления каскада, охваченного глубокой последовательной ООС по напряжению?

7 Краткие теоретические сведения

7.1 Обратная связь и способы ее организации

Понятие «обратная связь» получило широкое распространение в самых различных сферах: социальной, экономической, биологической, технической и др.

В радиотехнических цепях обратная связь используется для улучшения характеристик различных устройств (например, линеаризации усилителей, стабилизации режима их работы и др.), для реализации автоколебательных режимов системы (электронные автогенераторы), для регистрации состояния активного элемента («запоминание» сигналов с целью их накопления).

Обратной называется связь, при которой часть мощности сигнала с выхода радиоэлектронной схемы передается на вход. Различают два вида обратной связи: отрицательную и положительную обратную связь.

Обратная связь называется отрицательной, если ее введение вызывает противодейст-

вие всякому внешнему воздействию на систему, приводя ее в первоначальное состояние.

Обратная связь, поддерживающая внешнее воздействие и приводящая к тому, что сис-

тема стремится удалиться от первоначального состояния, называется положительной обратной связью.

303

Чаще всего обратная связь создается применением внешней цепи, связывающей вход и выход системы. Применение активных элементов, обладающих в статическом или динамическом режиме вольтамперной характеристикой n – (туннельный диод) или S – типа (диод Ганна) с отрицательной крутизной, создает внутреннюю обратную связь, обусловленную физическими принципами работы прибора. В этом случае, обычно эти приборы применяются в СВЧ диапазоне, цепи внешней обратной связи отсутствуют.

Рассмотрим общие положения теории линейных активных систем, охваченных внешней ОС, и вопросы устойчивости этих систем.

В усилительных устройствах (рис.4.34) обратная связь (ОС) применяется для уменьшения искажений (линейных и нелинейных) повышения стабильности усиления и режимов работы активных элементов (АЭ).

Рис.4.34

На схеме введены обозначения:

•

E - комплексная амплитуда синусоидального напряжения на входе усилителя; K ( jω) - комплексный коэффициент передачи усилителя, не охваченного ОС; β( jω) - комплекс-

•

ный коэффициент передачи четырехполюсника ОС; U - комплексная амплитуда напряжения на выходе усилителя с ОС; U oc - комплексная амплитуда напряжения на выходе цепи ОС.

Считаем, что усилитель без ОС является линейным устройством, пропускающим сигнал только со входа на выход (от источника в нагрузку), обладает комплексным коэффициентом передачи K ( jω) , являющегося коэффициентом усиления прямой цепи.

Четырехполюсник ОС может быть либо пассивным (в том числе частотно-зависимым), либо активным. Для упрощения анализа будем считать, что четырехполюсник ОС с коэффициентом передачи β( jω) , передает часть мощности (напряжения или тока) только с

выхода усилителя на его вход. Организация обратной связи существенно изменяет свойства усилителя.

При условии воздействия на входе гармонического сигнала, коэффициент усиления (коэффициент передачи, передаточная функция) усилителя с ОС

|

|

|

• |

|

|

|

K oc ( jω) = U• |

(4.1) |

|||

|

|

|

E |

|

|

Напряжение на выходе четырехполюсника обратной связи |

|

||||

|

U |

• |

|

|

|

|

oc = U |

β( jω) . |

(4.2) |

||

|

|||||

•

Напряжение на входе усилителя с ОС равно сумме входного напряжения E и напряжения обратной связи U oc .

При этом напряжение на выходе усилителя с ОС

304

• • • •

U = K ( jω)(E+U oc ) = K ( jω)(E+ β( jω)U )

•

Решая уравнение относительно U , получаем

• |

K ( jω) |

• |

U = |

|

E , |

1− K ( jω)β( jω) |

(4.3)

(4.4)

откуда следует, что коэффициент усиления усилителя, охваченного обратной связью, оп-

ределяется

|

• |

|

K ( jω) |

|

|

K oc ( jω) = |

U |

|

|

||

• |

= |

|

. |

(4.5) |

|

1− K ( jω)β( jω) |

|||||

|

E |

|

|

|

|

Это выражение является основным для усилителей с обратной связью, а K oc ( jω) на-

зывают иногда передаточной функцией замкнутой системы.

Произведение |

|

K ( jω)β( jω) = K e jϕк β e jϕβ = K п |

(4.6) |

называют коэффициентом петлевого усиления.

Вместе с коэффициентом петлевого усиления используется понятие возвратного от-

ношения

T = −K п |

(4.7) |

Соотношение |

|

F =1+T =1− K п |

(4.8) |

называют возвратной разностью, а ее модуль — глубиной обратной связи. Используя принятые обозначения, соотношение (4.5) можно представить

K oc = |

|

|

K |

= |

|

|

K |

= |

|

K |

= |

K |

. |

(4.9) |

1 |

+ K β |

1 |

+T |

1− K п |

|

|||||||||

|

|

|

|

F |

|

|||||||||

По знаку действительного значения петлевого усиления Т или коэффициента петлевого усиления Кп определяют знак обратной связи: если коэффициент петлевого усиления положителен (Т>0), то в усилителе существует положительная ОC (ПОС), если отрица-

телен (T<0), то ОС отрицательная (ООC). Положительная обратная связь в усилителях применяется весьма редко. Основным практическим приемом определения знака ОС в области рабочих частот является сравнение фаз напряжений, поступившего на вход усили-

теля (каскада) от источника сигнала и по цепи обратной связи. Если фазы этих напряжений совпадают — ПОС, если противоположны – ООС.

Следует заметить, что соотношения (4.1) — (4.5) получены для идеального источника сигнала (нулевое собственное сопротивление) и усилителя без обратной связи с бесконечным входным сопротивлением.

Для реальных усилителей, представляющих собой цепочку усилительных каскадов, необходимо учитывать реальные значения входных и выходных сопротивлений, особенно при использовании в качестве АЭ биполярных транзисторов, включенных по схеме с ОЭ. Каждый из усилительных каскадов или одновременно несколько могут быть охвачены местной ОС (рис.4.35). Когда петля ОС охватывает весь усилитель, то говорят об общей ОС.

Рис.4.35

305

Если обратная связь исчезает при выключении любого из каскадов, которые она охватывает, то говорят об однопетлевой ОС. Если обратная связь, охватывающая несколько каскадов сохраняется при выключении по крайней мере одного из них, то говорят о многопетлевой (многоканальной) обратной связи.

Цепь ОС любого типа предполагает подключение ее каким-либо образом к входу усилителя и его выходу.

По способу ввода мощности обратной связи по отношению к входным зажимам усилителя (каскада) без ОС (1-1) различают: последовательную (рис.4.36а), параллельную (рис.4.36б) и комбинированную обратную связь (рис.4.36в). Для последовательной обратной связи, напряжение на входе усилителя, охваченного обратной связью, определяется соотношением:

• |

• |

• |

|

|

U вх = U11 + Uoc . |

|

|||

|

При |

параллельной ОС напряжение |

на входе усилителя с обратной связью |

|

• |

• |

• |

|

|

U вх = U11 |

= Uoc , т.к. входные зажимы усилителя (Uвх) с ОС, включены параллельно с за- |

|||

жимами 1-1 усилителя без ОС и выходом цепи ОС ( β ). |

||||

|

Комбинированная ОС (рис.4.36в) объединяет оба способа ввода напряжения ОС. При |

|||

|

• |

• |

• |

• |

этом U oc |

= Uoc1 |

+ Uoc2 , когда напряжение Uoc1 действует последовательно с напряжением |

||

• |

|

|

• |

|

U11 , а напряжение Uoc2 - параллельно. |

|

|||

а) |

б) |

в) |

Рис.4.36

По отношению к выходным (2-2) зажимам так же возможны три способа снятия части выходной мощности (рис. 4.37) усилителя, но для того, чтобы указать на его принадлеж-

ность выходу усилителя, называют: по напряжению (рис.4.37а), по току (рис.4.37б) или смешанную (рис.4.37в)

а) |

б) |

в) |

Рис.4.37

На рис.4.37а напряжение на входе цепи обратной связи U’oc составляет часть выходного напряжения Uвых, снимаемое с резистора R2. На рис. 4.37б напряжение U’oc снимается с

306

Rос , обычно обладающее небольшой величиной, определяет, вместе с цепью β , значение коэффициента петлевого усиления. Напряжение на входе цепи ОС U’oc пропорционально

• •

току через нагрузку, причем I oc ≈ I н . Структурная схема смешанной ОС (рис.4.37в) объ-

единяет оба способа снятия мощности сигнала: с помощью резистора R2, создается напряжение U’oc (по напряжению), а с помощью Rос — U’’ oc (ОС по току). В результате на-

пряжение на входе цепи ОС U’’’oc = U’oc+ U’’ oc пропорционально выходному напряжению и току через нагрузку.

Конкретный способ снятия и подачи напряжения ОС определяется применением опыты холостого хода и короткого замыкания на входе или выходе усилителя.

7.2 Принципиальные схемы усилителей, использующих ОС

Наибольше распространение при дискретной реализации усилительных каскадов получили схемы, использующие отрицательную обратную связь для стабилизации режима транзисторов по постоянному току (лаб. р-та №1, [3]). Поддержание постоянного положения рабочей точки на проходной характеристике транзистора обеспечивает постоянство коэффициента усиления каскада (постоянство крутизны в рабочей точке) и других технических показателей при воздействии дестабилизирующих факторов (изменение внешней температуры и параметров источников питания, старение транзистора и др.). Переход к интегральной технологии реализации усилителей возродил интерес к редко используемой в дискретной технологии схеме с параллельной отрицательной обратной связи по на-

пряжению (рис.4.38б). Такую схему усилителя часто называют схемой с питанием фикси-

рованным током базы.

а) |

б) |

Рис.4.38

Для подтверждения именно этого варианта организации ОС используем схему замещения биполярного транзистора в малосигнальном режиме в системе Y-параметров

(рис.4.38а)

Такое представление биполярного транзистора (VT) позволяет описывать его свойства системой линейных уравнений при условии, что на зажимах 1-1 и 2-2 четырехполюсника действуют гармонические напряжения и токи:

• |

|

• |

• |

|

|

||

I1 |

= Y11 U1 + Y12 U2 |

|

(4.10) |

||||

• |

|

• |

• |

|

|

||

I2 |

= Y 21 U1 + Y 22 U2 , |

|

(4.11) |

||||

• • |

|

|

|

|

• |

• |

|

где I1 и I2 |

— входной и выходной токи четырехполюсника, а U1 иU2 — напряжения. Па- |

||||||

раметры |

|

• |

|

|

|

||

|

|

• |

|

|

|||

Y11 = |

I1 |

|

= 0 |

|

|||

|

- входная проводимость транзистора, при U2 |

(4.12) |

|||||

• |

|||||||

|

U1 |

|

|

|

|||

307

|

|

|

|

|

• |

|

• |

|

|

||

Y |

|

|

= |

|

I2 |

|

= 0 |

|

|||

|

|

|

- входная проводимость транзистора, при U |

(4.13) |

|||||||

22 |

|

• |

|||||||||

|

|

|

1 |

|

|||||||

|

|

|

|

U2 |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

• |

|

• |

|

|

||

Y 21 = |

I2 |

|

|

= 0 |

|

||||||

|

- входная проводимость транзистора, при U2 |

(4.14) |

|||||||||

|

• |

||||||||||

|

|

|

|

U1 |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

• |

|

• |

|

|

||

|

|

|

= |

|

I1 |

|

= 0 , |

|

|||

Y |

|

|

|

- входная проводимость транзистора, при U |

(4.15) |

||||||

12 |

|

• |

|

||||||||

|

|

|

|

1 |

|

||||||

|

|

|

|

U2 |

|

|

|||||

описывают свойства транзистора через напряжения и токи, действующие на зажимах 4-х полюсника. Считая источник питания каскада (Е) для переменной составляющей (е вх) с частотой сигнала, идеальным, что вполне допустимо при Сбл →∞ , подключим резистор R2 на эквивалентной схеме (рис.4.39) к зажимам 2-2 транзистора VT. Соответственно, сопротивление обратной связи R ос , будет включено последовательно (двухполюсник) к зажимам 1-2 транзистора. Другим проводом, обеспечивающим передачу мощности на вход транзистора, является общая шина – «земля».

Рис.4.39

Следовательно, в схеме усилителя организована параллельная ОС по напряжению. Подтверждением этого является проводимый опыт короткого замыкания и холостого хода (КЗ и ХХ) по входу и выходу. Если сопротивление источника сигнала равно нулю (R вх = 0), обратной связи не будет (база транзистора VT на земле) и ток через резистор R ос течет на землю, минуя промежуток Б-Э; при холостом ходе (R вх →∞ ) – обратная связь сохраняется. Проводя подобный опыт, закорачивая сопротивление нагрузки (R2 = 0), получаем, что в этом случае на резисторе R2 (между точками 2-2) напряжение Uвых равно нулю (нет ОС), а при холостом ходе (R2→∞ ) ток через R ос сохраняется, т.е. сохраняется ОС.

Таким образом, если при КЗ (по входу или выходу) ОС исчезает, а при ХХ (по входу или выходу) сохраняется, то существует параллельная обратная связь. Исследуемая схема коллекторной стабилизации режима работы транзистора VT создает отрицательную обратную связь (ООС), обеспечивающая стабилизацию режима работы транзистора. Подтверждением существования ООС является то, что, например, при возрастании напряжения на входе каскада (е вх увеличивается) независимо от причин этого изменения, возрастает напряжение на базе транзистора. Это приводит к возрастанию коллекторного тока, а, соответственно, к уменьшению напряжения на коллекторе, что уменьшает значение тока через R ос (т.е. уменьшается базовый ток транзистора) и напряжение на базе (всякое изменение на входе приводит к противоположному результату из-за ООС).

Применение в качестве активного элемента операционного усилителя (ОУ) вместо биполярного транзистора позволяет реализовать усилитель, охваченный параллельной ООС по напряжению (рис.4.40).

308

Рис.4.40

Напряжение от источника сигнала евх , обладающего собственным сопротивлением Rвх, поступает через резистор R1 на инвертирующий вход операционного усилителя DA1. К этому вводу ИМС с помощь двухполюсника Rос поступает напряжение обратной связи, фаза которого противоположна фазе входного воздействия Uвх.

Доказать существование параллельной ООС по напряжению можно проводя опыты КЗ и ХХ на входе и выходе усилителя или описывая ОУ линейной схемой замещения в системе Y –параметров.

Другой разновидностью часто используемой схемы усилительного каскада является схема с питанием фиксированным напряжением на базе (рис.4.41), обеспечиваемая с помощью резисторного делителя Rб1 и R б2 (подробный анализ проведен в лаб. р-те №1, [3]).

а) |

б) |

|

Рис.4.41 |

Резистор R2 является сопротивлением, с помощью которого обеспечивается режим работы транзистора по постоянному току и снимается усиленный сигнал (роль сопротивления нагрузки). Резистор в цепи эмиттера R ос является компонентом схемы усилительного каскада, обеспечивающем ООС по постоянному и переменному току. Зажимы 1-1 и 2-2 являются выводами биполярного транзистора, соответствующими выводам схемы замещения (рис.4.38а). При условии идеальности источника питания усилителя (Сбл →∞ ), сопротивление источника питания равно нулю и вывод 2 на коллекторе транзистора VТ эквипотенциален общей шине каскада для напряжения с частотой сигнала. По этой причине резисторы делителя Rб1 и R б2 включаются параллельно (Y д = 1/ Rб1 +1/ R б2 , рис.4.41б), а выходное напряжение будет сниматься с R2, подключенного к общей шине («земле») и коллектору транзистора. Используя схему замещения транзистора (рис.4.38а) перейдем к эквивалентной схеме усилительного каскада (рис.4.42)

Для упрощения анализа параллельное соединение резисторов базового делителя можно включить как составную часть в сопротивление источника сигнала (Zвх) или пренебречь ими, поскольку их сопротивление обычно существенно больше входного сопротивления транзистора (|Y11| >> Y д ). Напряжение ОС, создаваемое как падение напряжения на резисторе R ос , между эмиттером транзистора (точки 1-2) и общей шиной, будет приложено к источнику сигнала и нагрузке. Такое включение 4-х полюсника ОС будет создавать последовательную ООС по току. Проводя опыт КЗ по входу (закорачиваем сопротивление

309