4 курс / Дерматовенерология / chastnaya_merged

.pdf

ИЛИ

Серологические реакции являются важным инструментом для диагностики сифилиса и оценки его динамики. При сифилисе используются несколько основных серологических тестов, таких как ВНР, ИФА, ИХЛ, РПГА и др. Давайте рассмотрим динамику этих тестов на разных стадиях сифилиса.

1. В первичной стадии сифилиса, приямой микроскопии секретаформальной через 30 минут после ее взятия обнаруживаются микроорганизмы. В течение 3-5 дни реакция Вассермана и РПГА-метод отрицательны; следует обнаружение антител к бледному трепонему методом ВНР.

2.Во вторичной стадии сифилиса, реакция Вассермана и других серологических тестов становятся положительными. Реакция на бледного трепонему становится сильной, появляются антитела класса IgM-в 80-100% случаев ; положительным оказывается не только реакция Вассермана, но и ряда других тестов.

3.В третичной стадии сифилиса, реакции Вассермана и других серологических тестов остаются положительными, но интенсивность реакций может снижаться. В этой стадии могут быть отрицательными реакции, которые раньше были положительными, что связывается со свертывающим действием на антитела металлоионо-содержащих препаратов, образующихся при патологическом процессе.

Важно отметить, что результаты серологических тестов могут быть ложноположительными или ложноотрицательными в определенных случаях, поэтому они должны всегда рассматриваться в сочетании с клинической картиной и другими диагностическими методами.

Для оценки эффективности лечения сифилиса используется также серологический титр антител. Обычно после успешного лечения титр антител постепенно снижается, но может оставаться положительным на протяжении длительного времени. Регулярный мониторинг серологического титра помогает оценить успешность лечения и возможное рецидивирование сифилиса.

В общем, серологические реакции являются важным инструментом для диагностики и мониторинга сифилиса, а их динамика имеет большое значение для определения стадии и эффективности лечения данного заболевания.

43.Методы лабораторной диагностики сифилиса

Лабораторная диагностика сифилиса в настоящее время осуществляется с использованием прямых и непрямых методов.

Прямые тесты выявляют возбудителя заболевания или его генетический материал. К тестам прямой визуализации бледных трепонем при наличии очагов поражения относят темнопольную микроскопию.

Темно-полевая микроскопия

Для этого исследуют тканевую жидкость из высыпаний первичного и вторичного периодов сифилиса (твердый шанкр, эрозивные папулы, широкие кондиломы).

Поверхность этих эффлоресценций на коже и слизистых оболочках предварительно очищают марлевым тампоном, смоченным изотоническим раствором хлорида натрия. Отрицательный результат исследования на бледную трепонему (даже многократный) не означает отсутствие сифилиса, тем более что возбудитель может быть не обнаружен в связи с приемом антибиотиков, самолечением с применением дезинфицирующих средств и мазей.

Серологические (непрямые) методы

Наиболее важную роль в диагностике сифилиса играют серологические (непрямые) методы. Непрямые тесты подразделяются на нетрепонемные, используемые для отбора, и трепонемные — подтверждающие тесты.

Виды:

1. Нейротропные тесты (неспецифические)

-МР

-RPR

- количественный VDLR

2. Трепонемные тесты (специфические)

-ИФА

-РИФ

-РПГА

-РИФабс

-РИБТ

3. Метод иммуноблота-Вестерн-блот (сугубо специфический)

Основными показаниями к применению нетрепонемных методов диагностики сифилиса являются: проведение скрининга населения на сифилис, определение активности течения инфекции (определение титров антител) и контроль эффективности терапии (определение титров антител).

Основными показаниями к применению трепонемных тестов являются:

подтверждение положительных результатов нетрепонемных тестов

проведение скрининга населения на сифилис (ИФА, РПГА)

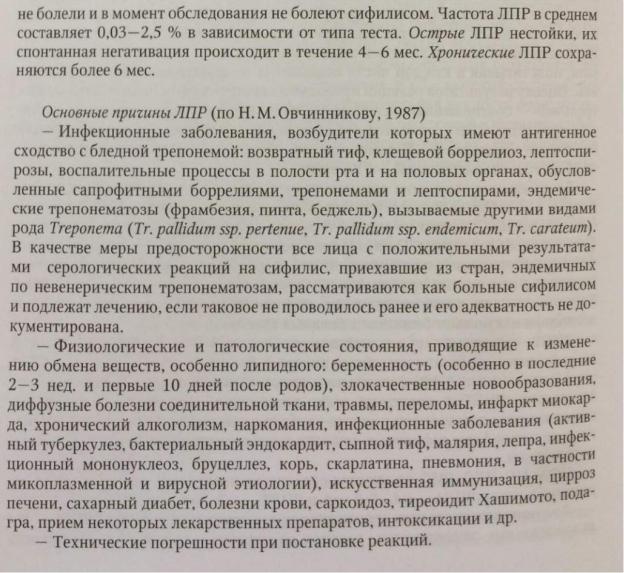

Необходимо помнить о возможности биологически ложноположительных серологических реакций на сифилис при ряде заболеваний и состояний, сопровождающихся дисглобулинемией (малярия, туберкулез, лепра, гепатиты, СКВ, метастазирующие опухоли, лейкозы, а также во время беременности). В этих случаях серологические реакции, как правило, не бывают резкоположительными. На основании резкоположительных результатов серореакций, поставленных дважды в двух разных лабораториях, врач может поставить диагноз латентного серопозитивного сифилиса.

Лица, имевшие половой или тесный бытовой контакт с больным заразной формой сифилиса, но у которого при обследовании не обнаруживают признаков заболевания, считаются находящимися в инкубационном периоде сифилиса и подвергаются превентивному (предохранительному) лечению, если с момента контакта прошло не более 2 мес

44. Принципы лечения больных сифилисом. Превентивное лечение. Характеристика препаратов, применяемых для лечения сифилиса

Ранние формы сифилиса полностью излечимы, если больному проводится терапия, адекватная стадии и клинической форме болезни.

При лечении поздних форм заболевания в большинстве случаев наблюдается клиническое выздоровление или стабилизация процесса.

Назначать пациенту специфическое лечение можно только в том случае, если диагноз сифилиса обоснован клинически и подтвержден.

Исключениями из общего правила являются:

1.Превентивное лечение, которое проводят с целью предупреждения развития заболевания лицам, имевшим половой или тесный бытовой контакт с больными ранними формами сифилиса, если с момента контакта прошло не более 2 месяцев. Лицам, бывшим в контакте с больными поздними формами сифилиса, превентивное лечение не проводится.

2.Профилактическое лечение назначают беременным, болеющим или болевшим сифилисом, но не снятым с учета, с целью предотвращения врожденного сифилиса у ребенка, а также детям, родившимся от матерей, не получавших профилактического лечения во время беременности.

3.Пробное лечение может быть назначено в целях дополнительной диагностики при подозрении на позднее специфическое поражение внутренних органов, нервной системы, органов чувств, опорно-двигательного аппарата в тех случаях, когда диагноз не представляется возможным подтвердить лабораторными данными, а клиническая картина не позволяет исключить возможность сифилитической инфекции.

Препаратами выбора для лечения сифилиса в настоящее время остаются антибиотики пенициллиновой группы:

1.Дюрантные (пролонгированные) препараты пенициллина, групповое название бензатина бензилпенициллин (ретарпен, экстенциллин, бииил-лин-1), – обеспечивают пребывание антибиотика в организме до 18-23 дней.

2.Препараты средней дюрантности (прокаин-бензилпенициллин, новокаиновая соль бензилпенициллина) – обеспечивают пребывание антибиотика в организме до 2 суток.

3.Препараты водорастворимого пенициллина (бензилпенициллина натриевая соль) – обеспечивают пребывание антибиотика в организме в течение 3-6 ч.

4.Комбинированные препараты пенициллина (бициллин-3, бициллин-5) – обеспечивают пребывание антибиотика в организме в течение 3-6 дней.

Наиболее эффективными считаются препараты водорастворимого пенициллина, лечение которыми проводят в стационаре в виде внутримышечных инъекций или внутривенного капельного введения. Объем и продолжительность терапии зависят от давности сифилитической инфекции. Терапевтическая концентрация пенициллина в крови должна составлять 0,03 ЕД/мл и выше.

Для амбулаторного лечения используют дюрантные препараты пенициллина. Применение дюрантных препаратов пенициллина удобно в амбулаторных условиях, они достаточно эффективны при ранних формах сифилиса. Тем не менее использование этих препаратов нецелесообразно у пациентов с большой продолжительностью заболевания (1 год и более) и у больных висцеральным и нейросифилисом, так как они не обеспечивают санацию ликвора. В таких случаях более эффективна терапия массивными дозами водорастворимого пенициллина, вводимого внутривенно.

При непереносимости препаратов группы пенициллина лечение больных сифилисом проводят антибиотиками резерва, имеющими широкий спектр

действия – полусинтетическими пенициллинами (ампициллином, оксациллином), доксициклином, тетрациклином, цефтриаксоном (роцефином), эритромицином.

По окончании лечения все больные подлежат клинико-серологическому контролю. В процессе наблюдения пациенты каждые 3-6 месяцев подвергаются тщательному клиническому осмотру и серологическому обследованию. Длительность клиникосерологического контроля зависит от результатов лечения.

45.Морфология и биология гонококка

Возбудитель гонореи — гонококк (Neisseria (N.) gonorrhoeae) впервые описан А. Нейссером в 1879 г.

Гонококки — грамотрицательные диплококки бобовидной формы, неподвижные, не образующие спор.

При инфицировании гонококковой инфекцией в первую очередь поражаются половые органы, выстланные цилиндрическим и железистым эпителием (уретра, цервикальный канал, нижняя часть прямой кишки).

Для гонореи характерна незавершенная фагоцитарная реакция (эндоцитобиоз), при которой наблюдается внутриклеточная персистенция инфекции. Эндоцитобиоз при гонококковой инфекции следует учитывать, т. к. у половины больных гонореей мужчин и у 80 % женщин наблюдается смешанная инфекция. Ярким примером такого эндоцитобиоза является расположение гонококков внутри трихомонад при смешанной трихомонадно-гонококковой инфекции.

Гонококк состоит из трехслойной наружной стенки, цитоплазматической мембраны, цитоплазмы с рибосомами и полирибосомами, нуклеотида с нитями ДНК.

На поверхности наружной мембраны выявляются тонкие нити — так называемые пили. Они передают генетически некоторые свойства гонококков, например вирулентность, устойчивость к антибиотикам, склонность к диссеминации гонококковой инфекции, способность прилипать к клеткам хозяина, образовывать β-лактамазопродуцирующие штаммы, ведущие к появлению L-форм гонококков, которые, как установлено, способны к репродукции.

При инфицировании гонококки быстро фиксируются на поверхности эпителиальных клеток с помощью пилей и протеина II. Фиксация происходит так быстро, что мочеиспускание сразу после полового акта не предотвращает развитие гонореи. Гонококки в течение 24–48 ч проникают внутрь клеток эпителия и

межклеточные пространства, затем — в подэпителиальное пространство, провоцируя развитие воспалительной реакции.

Возможен ретроградный занос инфекции. Например, при антиперистальтических сокращениях семявыносящих протоков развивается инфекция придатка яичка и семенного бугорка у мужчин; у женщин гонококки могут попадать в полость матки, а через маточные трубы — в яичники и брюшную полость.

Гематогенная диссеминация инфекции наблюдается редко; самыми частыми ее проявлениями являются артрит и тендосиновит, а самым редким осложнением — гонококковый сепсис (септицемия и септикопиемия).

Источником гонореи служит больной человек, однако пути передачи инфекции могут быть различными; основной путь — половой.

У девочек в силу анатомического строения наружных органов и при несоблюдении гигиены возможен бытовой путь передачи при прямом контакте с взрослым больным или через инфицированные предметы.

У новорожденных заражение происходит при прохождении через родовые пути больной гонококковой инфекцией матери.

Инфицирование глаз возможно при заносе возбудителя руками, несоблюдении правил личной гигиены, лимфо- и гематогенном распространении инфекции.

46.Классификация гонореи

Классификация гонореи по длительности:

свежая (давность до 2 мес.);

хроническая (давность 2 мес.);

латентная (носительство без воспалительной реакции).

Стадии свежей гонореи разделяют по течению на острую, подострую и торпидную (малосимптомную).

Гонококковая инфекция может быть осложненной и неослож-ненной.

В зависимости от локализации патологического процесса гонорею разделяют на генитальную и экстрагенитальную.

Для острой гонореи характерен незавершенный фагоцитоз с участием преимущественно полиморфно-ядерных лейкоцитов. Специфические антитела,

появляющиеся в процессе формирования иммунной реакции, не являются защитными, поэтому возможно развитие реинфекции и суперинфекции

47.Лабораторная диагностика гонореи

Лабораторные исследования на наличие гонококков проводят с помощью микроскопического исследования препарата, окрашенного 1% раствором метиленового синего и по Граму.

Для более точной диагностики применяют культуральное исследование с использованием селективных питательных сред и определением ферментативных свойств N. gonorrhoeae: оксидазный тест и тесты ферментации сахаров. Данный метод наиболее достоверен и позволяет определять чувствительность гонококков к антибиотикам.

Современными методами диагностики являются молекулярно-биологические исследования, направленные на обнаружение специфических фрагментов ДНК и/или РНК N. gonorrhoeae с использованием ПЦР.

Для установления инфильтративных поражений уретры у мужчин и осложнений проводят уретроскопическое исследование.

Для топической диагностики (передний и задний уретрит, поражение предстательной железы и семенных пузырьков) после взятия клинического материала у мужчин проводят 2-стаканную пробу (проба Томпсона). При постановке указанной пробы больной мочится, не прерывая струи, последовательно в 2 стакана. Помутнение 1-й порции мочи свидетельствует о поражении передней части уретры, 2-й — о поражении всей уретры, предстательной железы и/или семенных пузырьков. Однако у ряда больных при незначительных воспалительных явлениях в задней части уретры моча во 2-й порции может быть прозрачной. В этом случае при подозрении на задний уретрит проводят уретроскопию.

При гонококковой инфекции с системными проявлениями объем и методы обследования определяют совместно с соответствующими специалистами (окулист, проктолог, оториноларинголог, невропатолог и т. д.).

48.Гонорейный уретрит

Уретритэто поражение мочеиспускательного канала

Клиникас

-боль при мочеиспускании и гнойные выделения из уретры

-виды: острый, подострый и торпидный

Острое воспаление характеризуется отеком и гиперемией губок уретры, обильными гнойными выделениями из канала, режущей болью при мочеиспускании. Без лечения может перейти в подострую стадию

Так же заболевание в начальной стадии может характеризоваться умеренными признаками: отсутствие отечности и гиперемии губок уретры, незначительные выделения из уретры, слабая болезненность при мочеиспускании

Торпидный уретрит: клиника выражена слабо

-осложнение: поражение периуретральных и придаточных желез

Диагностика

-сбор анамнеза

-установить дату и характер последнего полового акта и время появлений выделений из уретры

-выяснить наличие половых партнеров

-лабораторное исследование отделяемого и соскоба из уретры

-наиболее точный метод: посев патологического материала на исскуственные питательные среды

Лечение

-цефалоспорины 2 и 3 поколения

-фторхинолоны

-макролиды

-иммуностимулирующая терапия

-местно при хроническом гонорейном уретрите применяют инстилляции в мочеиспускательный канал растворов протаргола, колларгола, нитрата серебра

-при хроническом уретрите с преобладанием рубцово-склеротических процессов (твердый инфильтрат) назначают бужирование уретры металлическими бужами и проводят индуктотерапию

-при возникновении стриктур уретры выполняют внутреннюю оптическую уретеротомию