4 курс / Дерматовенерология / chastnaya_merged

.pdf6. Потовые железы. Строение. Функции

Потовые железы подразделяют на эккринные (простые трубчатые) и апокринные (простые трубчато-альвеолярные) железы.

Эккринные потовые железы располагаются во всех участках кожного покрова и являются железами с мерокринным типом секреции (при выделении секрета клетка сохраняется целой). Начинают функционировать с момента рождения и участвуют в терморегуляции. Состоят из концевого секреторного отдела и выводного протока. Концевой отдел расположен в подкожной жировой клетчатке, содержит миоэпителиальные и секреторные (светлые и темные) клетки, активность последних регулируется холинергическими нервными волокнами. Выводные протоки открываются свободно на поверхности кожи и образованы двуслойным кубическим эпителием. Эккринные потовые железы продуцируют гипотонический секрет – пот с низким содержанием органических компонентов.

Апокринные потовые железы расположены в коже подмышечных впадин, ареол сосков молочных желез, перианальной, перигенитальной областей. Иногда они обнаруживаются вокруг пупка, в области крестца. Накопление секрета происходит в апикальной части секреторной клетки, отделяющейся в просвет секреторного отдела (апокринный тип секреции). Эти железы начинают функционировать в период полового созревания. Состоят из концевого секреторного отдела и выводного протока. Концевые отделы находятся в глубоких отделах дермы и содержат миоэпителиальные и секреторные клетки, активность последних регулируется адренергическими нервными волокнами и половыми гормонами. Выводные протоки образованы двуслойным кубическим эпителием и впадают в устье волосяных фолликулов.

Поверхность кожи покрыта сплошной, тонкой водно-жировой эмульсионной пленкой – водно-липидной мантией. Она состоит из секрета сальных желез, эккринных потовых желез и керамидов рогового слоя. Водно-липидная мантия препятствует пересушиванию кожи, регулирует темпы десквамации и дифференцировку кератиноцитов, поддерживает постоянный слабокислый рН поверхности кожи (4,5-5,5), а также является одним из путей экскреции продуктов метаболизма, лекарственных и токсических веществ. В зависимости от соотношения сала и пота на коже, образовавшаяся водно-жировая эмульсия может содержать больше жира (тип «вода в масле») или же больше воды (тип «масло в воде»), что обеспечивает постоянство температуры тела.

7. Сальные железы. Строение. Функции

Сальные железы являются простыми альвеолярными железами с голокринным типом секреции. Состоят из концевых отделов и выводных протоков. В подавляющем большинстве сальные железы связаны с волосяными фолликулами, а их протоки открываются в устья волосяных фолликулов. В области тыла кистей, в зоне красной каймы губ сальных желез мало, но количеству и они мелкие по размеру. В коже лица (надбровья, лоб, нос, подбородок), волосистой части головы, средней линии груди, спины, подмышечных впадин, перианальной и перигенитальной областей количество сальных желез велико, причем железы там крупные и многодольчатые. Указанные зоны часто поражаются при себорее, акне и себорейном дерматите, поэтому их принято называть себорейными.

Сальные железы выделяют сложный по составу секрет, который называют кожным салом. В состав кожного сала входят свободные и связанные (этерифицированные) жирные кислоты, в небольшом количестве углеводороды, многоатомные алкоголи, глицерин, холестерол и его эфиры, эфиры воска, сквален, фосфолипиды, каротин, а также метаболиты стероидных гормонов. Особую биологическую роль играют ненасыщенные жирные кислоты, обладающие фунгицидными, бактерицидными и вирусостатическими свойствами.

Секреция кожного сала регулируется в основном гормональными и в меньшей степени нейрогенными механизмами. Андрогены (тестостерон) усиливают продукцию кожного сала. Взаимодействуя с рецептором на поверхности себоцита, тестостерон под действием энзима 5-альфаредуктазы преобразуется в свой активный метаболит – дегидротестостерон, который увеличивает продукцию секрета. В целом же, гормональная регуляция секреции кожного сала может осуществляться на четырех уровнях: гипоталамус, гипофиз, кора надпочечников и половые железы.

8. Волосы. Характеристика. Строение

Волосы представляют собой ороговевшие нитевидные придатки кожи.

Цвет волос зависит от активности меланоцитов и обусловлен двумя пигментами: желтокрасным феомеланином и черно-коричневым эумеланином. Структура и цвет волос являются генетически детерминированными и во многом зависят от расы.\

Волос состоит из стержня, выступающего над уровнем кожи, и корня, расположенного в волосяном фолликуле. Волосяной фолликул окружен соединительнотканной волосяной сумкой. Вблизи поверхности кожи волосяной фолликул образует расширение (воронку), куда впадает проток сальной железы (на всех участках кожного покрова), а также апокринной потовой железы (в местах локализации этих желез). На конце фолликула имеется расширение – волосяная луковица, в которую врастает соединительнотканный волосяной сосочек с большим количеством кровеносных сосудов. В луковице

присутствуют и нервные окончания, а также меланоциты, определяющие пигментацию волоса.

Мозговое вещество волоса образовано клетками центральной части луковицы, содержащими в цитоплазме гранулы трихогиалина – предшественника рогового вещества.

В зависимости от наличия или отсутствия мозгового вещества, а также от локализации, длины, толщины и степени пигментирования, волосы подразделяют на длинные, щетинистые и пушковые. Длинные – это волосы, покрывающие волосистую часть головы и область лобка, подмышечные впадины после периода полового созревания. Эти волосы толстые, длинные, пигментированные. У мужчин длинные волосы вырастают в области бороды, усов и на других участках кожного покрова. Щетинистые волосы также толстые и пигментированные, но в отличие от длинных они значительно короче. Волосы этого типа образуют брови, ресницы, обнаруживаются в наружном слуховом проходе и в преддверии носовой полости. Пушковые – это самые многочисленные, тонкие, короткие, бесцветные волосы, покрывающие практически все участки кожного покрова.

Под влиянием андрогенов в периоде полового созревания, а также при различных эндокринных заболеваниях пушковые волосы могут трансформироваться в длинные. Особо выраженной чувствительностью к андрогенам характеризуются пушковые волосы в области верхней губы, подбородка, ареол вокруг сосков молочных желез и располагающиеся по средней линии живота ниже пупка.

Корковое вещество образуется средней частью волосяной луковицы. Оно располагается вокруг мозгового вещества и состоит из уплощенных веретенообразных клеток, которые ороговевают.

Внутреннее эпителиальное влагалище состоит из трех слоев: кутикула внутреннего эпителиального влагалища, внутренний (гранулосодержащий) слой Гексли, наружный (бледный) слой Генле.

Наружное эпителиальное влагалище является продолжением эпидермиса в фолликул.

Мышца, поднимающая волос, состоит из гладкомышечных клеток. Она одним концом вплетается в волосяную сумку, а другим – в сосочковый слой дермы.

Волосы человека имеют три фазы развития, плавно переходящие из одной в другую: роста (анаген), регрессивных изменений (катаген) и покоя (тело-ген).

Фаза анагена характеризуется удлинением фолликула, активацией сосочка, камбиальных элементов и меланоцитов луковицы, а также ростом внутреннего влагалища и корня волоса.

Фаза катагена характеризуется прекращением деления камбиальных клеток луковицы, исчезновением отростков у меланоцитов, утолщением терминальной части волоса с

формированием «колбы» волоса, разрушением внутреннего влагалища и укорочением фолликула. Для фазы катагена характерны процессы апоптоза.

Фаза телогена характеризуется тем, что сформировавшаяся в катагене колба волоса удерживается в укороченном фолликуле, а пролиферация и дифференцировка эпителиальных клеток прекращается. Выпадение колбы волоса происходит лишь в начале анагена.

9. Кровеносная и лимфатическая системы крови

Кровоснабжение кожи осуществляется двумя артериальными и венозными сплетениями

– поверхностным и глубоким.

Поверхностное сплетение представлено сосудами мелкого калибра (капилляры, артериолы, венулы), расположенными в сосочковом слое дермы и отвечающими за микроциркуляцию в коже.

Глубокое сплетение образовано сетью сосудов более крупного калибра в сетчатом слое дермы и подкожной жировой клетчатке, с его участием осуществляется терморегуляция.

Между поверхностным и глубоким сплетениями имеются анастомозы.

Лимфатическая |

|

система |

кожи |

состоит |

из |

двух |

сетей |

лимфатических |

||

капилляров |

и |

отводящих |

лимфатических |

|

сосудов. |

Поверхностная |

сеть |

|||

лимфатических |

|

капилляров |

|

расположена |

в |

подсосочковом |

слое, |

|||

глубокая — в нижнем слое дермы.

Иннервация кожи обеспечивается афферентными и эфферентными нервными волокнами, образующими субэпидермальное и дермальное сплетения. Эфферентные волокна иннервируют гладкомышечную ткань кровеносных сосудов, потовые железы и мышцы, поднимающие волос. Афферентные волокна связаны с инкапсулированными нервными окончаниями (пластинчатые тельца ФатераПачини, концевые колбы Краузе, осязательные тельца Руффини, осязательные тельца Мейснера, генитальные тельца Догеля и др.), располагающимися в дерме и являющимися механорецепторами. Афферентные волокна также связаны со свободными нервными окончаниями (ноцицепторами и терморецепторами) в эпидермисе и в дерме.

10.Нервный аппарат кожи. Как орган чувств

Кожа богата нервными волокнами и их окончаниями. В ней разветвляются спинномозговые, черепные и вегетативные нервы. Основное сплетение локализуется в подкожной жировой клетчатке, откуда разветвления достигают собственно кожи. В сосочковом слое нервные волокна формируют густую сеть, от которой отходят нервные

волокна к волосяным мешочкам, железам, сосудам, эпидермису.

В коже расположены нервные рецепторы - тельца Фатера— Пачини, Мейснера, концевые колбы Краузе и клетки Меркеля.

Являясь посредником между внешней средой и организмом, кожа снабжена необычайно богатым нервным аппаратом и представляет собой большое рецепторное поле. Нервный аппарат кожи состоит из многочисленных нервных волокон и особых концевых нервных образований в форме так называемых инкапсулированных телец. Кожа иннервируется как черепными и спинномозговыми нервами, так и, вегетативными (симпатическими) нервными волокнами. Кожные нервы берут свое начало от основного сплетения, заложенного в глубоких отделах подкожной жировой клетчатки. Поднимаясь через толщу дермы, они образуют многочисленные веточки, иннервирующие сальные и потовые железы, волосяные фолликулы и сосуды. В нижнем отделе сосочкового слоя они образуют сплетение, от которого отходят отдельные веточки, проникающие в сосочки и эпидемис. Больше всего нервных элементов в коже красной каймы губ, кончиков пальцев и половых органов.

Иннервация эпидермиса осуществляется тонкими нервными волокнами, которые, подойдя к нему, теряют миелиновую оболочку и в виде осевых цилиндров проникают в межклеточные канальцы основного и шиповатого слоев. Здесь на различной высоте они заканчиваются или простым заострением, или пуговчатым утолщением.

Всоединительной ткани различают свободные нервные окончания и особые нервные аппараты в форме инкапсулированных телец. Инкапсулированные тельца отличаются от свободных окончаний наличием вокруг концевых разветвлений нерва соединительнотканной капсулы.

Вкоже человека имеются осязательные тельца (тельца Мейсснера), пластинчатые тельца (тельца Фатера — Пачини), концевые колбы Крау-зе и тельца Руффини.

Тельца Мейсснера заложены в отдельных сосочках. Они имеют овальную форму и состоят из тонкой соединительнотканной капсулы, внутри которой поперечно к длинной оси расположены особые клетки. К нижнему полюсу капсулы подходит мякотное волокно, которое, теряя свои оболочки, в виде голого осевого цилиндра проникает в капсулу, где образует утолщение в форме менисков, прилегающих к клеткам, расположенным внутри капсулы. Концевые колбы Краузе располагаются под сосочками, имеют овальную форму и состоят из тонкой соединительнотканной капсулы. В эту капсулу входит, лишившись своих оболочек, нервное волокно, образующее внутри капсулы густой клубок.

Тельца Руффини заложены в глубоких отделах дермы и верхних отделах подкожной клетчатки. Они состоят из тонкой соединительнотканной капсулы, к которой подходит нервное волокно. Последнее в виде голого осевого цилиндра входит внутрь капсулы, где делится на многочисленные веточки.

Тельца Фатера — Пачини расположены обычно в подкожной жировой клетчатке. Величина их настолько значительна, что они иногда видны невооруженным глазом. Каждое тельце состоит из толстой капсулы, построенной из тонких соединительнотканных

пластинок, между которыми находится тканевая жидкость. В центре капсулы имеется полость (внутренняя колба) цилиндрической формы. Подходящее к тельцу мякотное нервное волокно теряет свои оболочки и в виде голого осевого цилиндра входит во внутреннюю колбу, тянется через всю ее полость, отдавая тонкие боковые веточки, и заканчивается булавовидным утолщением.

11.Нормальная микрофлора кожи. Количественный и качественный состав микрофлоры кожной смазки здорового человека

Поверхность кожи человека, особенно открытые ее части, обсеменены различными микроорганизмами, здесь определяется от 25 000 000 до 1 000 000 000 особей микробов.

Собственная микрофлора кожи человека представлена сарцинами, стафилококками, дифтероидами, некоторыми видами стрептококков, бациллами, грибами и др.

Кроме характерной для кожи микрофлоры здесь могут присутствовать транзиторные микроорганизмы, быстро исчезающие под влиянием бактерицидных свойств кожи. Большой способностью к самоочищению обладает чисто вымытая кожа. Бактерицидность кожи отражает общую резистентность организма.

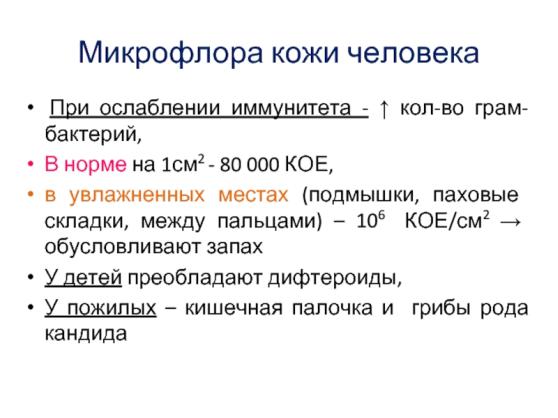

К транзиторной микрофлоре относятся грамположительные сарцины, золотистый стафилококк, грибы рода Candida, плесневые грибы. По типу дыхания микроорганизмы, заселяющие кожу, относятся к факультативным анаэробам. Основные зоны колонизации – поверхность ороговевших клеток эпидермиса, устья волосяных фолликулов, протоки сальных желез. На одном см2 кожи может находиться от 10 тыс. до 1 млн. бактериальных клеток. Бактерии расщепляют секреты сальных желез до ненасыщенных жирных кислот, при этом происходит сдвиг рН в кислую сторону. Кислая реакция среды и продукты метаболизма представителей нормальной микрофлоры являются неблагоприятными факторами для патогенных бактерий, которые на поверхности здоровой кожи быстро погибают (в течение 5 мин). При ослаблении защитных реакций макроорганизма на коже возрастает количество грамотрицательных бактерий.

Неповрежденные кожные покровы для большинства микроорганизмов, в том числе и патогенных, непроницаемы. При нарушении их целостности и понижении резистентности организма могут возникать заболевания кожи.

Кожный покров является наиболее обширной областью человеческого тела, доступной для постоянных контактов с микроорганизмами окружающей среды.

В состав резидентной микрофлоры кожи входят, в основном, грамположительные сапрофитные бактерии - непатогенные коринебактерии, стафилококки, микрококки.

12.Функции кожи

Кожа выполняет множество функций, основными из которых являются: защитная, иммунная(К иммунокомпетентным клеткам кожи относятся кератиноциты, Т-лимфоциты, клетки Лангерганса, тканевые гистиоциты, гранулоциты, сосудистые эндотелиальные клетки), рецепторная, терморегулирующая, экскреторная, секреторная, дыхательная, обменная, резорбционная. Нарушение какой-либо функции кожи может привести к возникновению кожных заболеваний, требующих специального лечения

Механическая защита организма кожей от внешних факторов обеспечивается плотным роговым слоем эпидермиса, эластичностью кожи, ее упругостью и амортизационными свойствами подкожной клетчатки. Благодаря этим качествам кожа способна оказывать сопротивление механическим воздействиям – давлению, ушибу, растяжению и т.д.

Кожа в значительной мере защищает организм от радиационного воздействия. Инфракрасные лучи почти целиком задерживаются роговым слоем эпидермиса; ультрафиолетовые лучи задерживаются кожей частично. Проникая в кожу, УФ-лучи стимулируют выработку защитного пигмента – меланина, поглощающего эти лучи. Поэтому у людей, живущих в жарких странах кожа темнее, чем у людей, живущих в странах с умеренным климатом.

Кожа защищает организм от проникновения в него химических веществ, в т.ч. и агрессивных.

Защита от микроорганизмов обеспечивается бактерицидным свойством кожи (способность убивать микроорганизмы). Здоровая кожа непроницаемая для микроорганизмов. С отслаивающимися роговыми чешуйками эпидермиса, салом и потом с поверхности кожи удаляются микроорганизмы и различные химические вещества, попадающие на кожу из окружающей среды. Кроме того, кожное сало, пот создают на коже кислую среду, неблагоприятную для размножения микробов.

Кислая среда на поверхности кожи также способствует быстрой гибели многих микроорганизмов. Бактерицидные свойства кожи снижаются под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды – при загрязнении кожи, переохлаждении; защитные свойства кожи снижаются при некоторых заболеваниях. Если микробы проникают в кожу, то в ответ на это возникает защитная воспалительная реакция кожи. Кожа принимает участие в процессах иммунитета.

Кожа обладает малой электропроводностью, т.к. роговой слой эпидермиса плохо проводит электрический ток. На электропроводность кожи влияют разные факторы. Так, влажные участки кожи проводят электроток лучше, чем сухие; у спящего человека электрическое сопротивление кожи в 3 раза выше, чем у бодрствующего человека; в состоянии нервного возбуждения человека, его кожа менее электроустойчива. Сопротивление кожи к токам высокой частоты выражено слабо, и наоборот – велико сопротивление кожи к токам низкой частоты и постоянному току. Кожа женщин лучше проводит переменный электроток, чем кожа мужчин.

Рецепторная функция кожи — это способность воспринимать болевое, тактильное и температурное раздражение. Выделяют следующие виды функциональных единиц, передающих нервные импульсы: механорецепторы, терморецепторы. Существуют также болевые рецепторы, однако они отвечают только на стимуляцию (термическую, механическую, химическую), степень которой превышает болевой порог. Стимуляция холодовых рецепторов происходит при воздействии температуры, на 1–20 С ниже нормальной температуры кожи (34 С); тепловых — при 32–35 С. Температура 45 С выходит за пределы болевого порога человека и поэтому воспринимается не тепловыми рецепторами, а ноцицепторами. Последние ответственны за восприятие боли и зуда; выделяют механические, температурные и полимодальные (т. е. воспринимающие несколько видов раздражителей) ноцицепторы

Терморегулирующая функция кожи заключается в способности поглощать и выделять тепло. Усиление теплоотдачи происходит за счет расширения сосудов кожи по разным причинам (например, повышение температуры окружающей среды), а снижение теплоотдачи — при сужении сосудов. Выделение тепла осуществляется путем излучения, проведения, конвекции и испарения; наиболее эффективный путь отдачи тепла — испарение выделяемого пота.

Обменная функция кожи объединяет несколько функций: секреторную, экскреторную, резорбционную и дыхательную.

Секреторная функция кожи осуществляется сальными и потовыми железами кожи, выделяющими сало и пот, которые, смешиваясь, образуют на поверхности кожи тонкую пленку водно-жировой эмульсии.

Экскреторная функция кожи тесно связана с секреторной и осуществляется за счет секреции потовых и сальных желез, выделяющих органические и неорганические вещества, продукты минерального обмена, углеводы, гормоны, ферменты и т. д.

Резорбционная функция кожи заключается в способности поглощать различные вещества, в том числе лекарственные.

Дыхательная функция кожи — способность поглощать кислород и выделять углекислый газ. Она усиливается при повышении температуры окружающей среды, во время физической работы, при пищеварении, развитии в коже воспалительных процессов

13.Защитная функция кожи

Механическая защита организма кожей от внешних факторов обеспечивается плотным роговым слоем эпидермиса, эластичностью кожи, ее упругостью и амортизационными свойствами подкожной клетчатки. Благодаря этим качествам кожа способна оказывать сопротивление механическим воздействиям – давлению, ушибу, растяжению и т.д.

Кожа в значительной мере защищает организм от радиационного воздействия. Инфракрасные лучи почти целиком задерживаются роговым слоем эпидермиса; ультрафиолетовые лучи задерживаются кожей частично. Проникая в кожу, УФ-лучи стимулируют выработку защитного пигмента – меланина, поглощающего эти лучи. Поэтому у людей, живущих в жарких странах кожа темнее, чем у людей, живущих в странах с умеренным климатом.

Кожа защищает организм от проникновения в него химических веществ, в т.ч. и агрессивных.

Защита от микроорганизмов обеспечивается бактерицидным свойством кожи (способность убивать микроорганизмы). Здоровая кожа непроницаемая для микроорганизмов. С отслаивающимися роговыми чешуйками эпидермиса, салом и потом с поверхности кожи удаляются микроорганизмы и различные химические вещества, попадающие на кожу из окружающей среды. Кроме того, кожное сало, пот создают на коже кислую среду, неблагоприятную для размножения микробов.

Кислая среда на поверхности кожи также способствует быстрой гибели многих микроорганизмов. Бактерицидные свойства кожи снижаются под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды – при загрязнении кожи, переохлаждении; защитные свойства кожи снижаются при некоторых заболеваниях. Если

микробы проникают в кожу, то в ответ на это возникает защитная воспалительная реакция кожи. Кожа принимает участие в процессах иммунитета.

Кожа обладает малой электропроводностью, т.к. роговой слой эпидермиса плохо проводит электрический ток. На электропроводность кожи влияют разные факторы. Так, влажные участки кожи проводят электроток лучше, чем сухие; у спящего человека электрическое сопротивление кожи в 3 раза выше, чем у бодрствующего человека; в состоянии нервного возбуждения человека, его кожа менее электроустойчива. Сопротивление кожи к токам высокой частоты выражено слабо, и наоборот – велико сопротивление кожи к токам низкой частоты и постоянному току. Кожа женщин лучше проводит переменный электроток, чем кожа мужчин.

14.Участие кожи в терморегуляции

Терморегулирующая функция кожи заключается в ее способности поглощать и выделять тепло.

Термоизолирующая функция кожи снижается при её увлажнении, что приводит к нарушению терморегуляции. При повышении температуры окружающей среды происходит расширение кровеносных сосудов кожных покровов – кровоток кожи усиливается. При этом повышается потоотделение с последующим испарением пота и усиливается теплоотдача кожи в окружающую среду. При понижении температуры окружающей среды происходит рефлекторное сужение кровеносных сосудов кожи; деятельность потовых желез угнетается, теплоотдача кожи заметно уменьшается.

В теплопродукции принимают участие нервная система, гормоны эндокринных желез организма. Температура кожи зависит от времени суток, качества питания, физического состояния организма, возраста человека, других факторов. За сутки, в среднем, человек выделяет 2600 калорий тепла. Температура кожи человека на разных её участках неодинакова и колеблется от 31,1 до 36 градусов Цельсия. В глубоких кожных складках (подмышечная впадина) она достигает 37 градусов Цельсия (в норме).

15.Выделительная и резорбтивная функции кожи

Выделительная функция кожи осуществляется посредством работы потовых и сальных желез.

Количество выделяемых через потовые и сальные железы веществ зависит от пота, возраста, характера питания и различных факторов окружающей среды. При ряде