914

.pdfВ соответствии с представленными расчетами продовольственная независимость достигнута в отношении мяса. При этом производство в общественном секторе полностью не покрывает внутреннее потребление, и без участия подсобных хозяйств уровень самообеспечения не соответствовал бы нормативному. По отношению к другим видам продовольствия показатели не достигают пороговых значений. При этом сокращение производства картофеля в хозяйствах населения приводит к снижению независимости по данному виду продовольствия, так как ЛПХ являются его главными производителями. Сокращение производства молока в подсобных хозяйствах компенсируется его ростом в крестьянско-фермерских хозяйствах, что позволяет увеличивать уровень самообеспечения по названному продукту.

Таблица 4

Уровень продовольственной независимости России по основным продуктам в 2018-2021 гг., % [3]

Продукты питания |

Норматив |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

2021 г. |

Картофель, |

|

79,2 |

78,6 |

80,3 |

78,8 |

в том числе за счет произ- |

> 95 |

59,1 |

59,8 |

59,7 |

51,7 |

водства в ЛПХ |

|

||||

|

|

|

|

|

|

Овощи, |

|

87,2 |

87,7 |

86,3 |

88,3 |

в том числе за счет произ- |

> 90 |

48,1 |

45,4 |

43,2 |

45,3 |

водства в ЛПХ |

|

||||

|

|

|

|

|

|

Мясо, |

|

95,7 |

97,4 |

100,1 |

99,7 |

в том числе за счет произ- |

> 85 |

17,2 |

16,7 |

16,2 |

15,5 |

водства в ЛПХ |

|

||||

|

|

|

|

|

|

Молоко, |

|

83,9 |

83,9 |

84,0 |

84,3 |

в том числе за счет произ- |

> 90 |

32,4 |

31,4 |

30 |

29,2 |

водства в ЛПХ |

|

||||

|

|

|

|

|

Выводы и предложения. В настоящее время личные подсобные хозяйства являются одной из главных категорий сельскохозяйственных производителей в системе обеспечения продовольственной безопасности России по таким продуктам, как картофель и овощи. Вследствие сокращения объемов производства продукции растениеводства и животноводства позиции личных подсобных хозяйств в системе продовольственной независимости снижаются. Рост уровня продовольственного самообеспечения обусловлен увеличением валовых сборов обозначенных сельскохозяйственных культур, а также объемов производства продукции животноводства в общественном секторе, а также в фермерских хозяйствах. Перспективным направлением развития ЛПХ в контексте исследуемого вопроса является интеграция производственных и сбытовых процессов с названными категориями товаропроизводителей.

Список литературы

1.Сапожникова, Е.С. Социальные угрозы устойчивого развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе России / Е.С. Сапожникова // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2017. - № 9, Т.1. - С. 47-52.

2.Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Федеральная служба государственной статистики // URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy (дата обращения: 15.08.2023).

3.Sapozhnikova, E.S. The role of small farms in ensuring food security in Russia / E.S. Sapozhnikova, O.A. Ryazanova // E3S Web of Conferences. 2018 International Science Conference on Business Technologies for Sustainable Urban Development, SPbWOSCE 2018. - 2019. - Р. 02010.

331

УДК 631.15:338.43

«ТОЧКИ РОСТА» РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Т.М. Свечникова

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

E-mail: dobroe5@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются «точки роста» развития агропромышленного производства на региональном уровне в рамках продуктовых подкомплексов. Формирование новых рынков продовольствия для отдельных категорий населения позволит увеличить объёмы производства и потребления диетической продукции. Формирование механизма сочетания отраслей в сельскохозяйственном производстве позволит развивать смежные отрасли и получать синергетический эффект. Формирование и развитие технологической инфраструктуры в АПК позволит повысить уровень технического, технологического и инновационного обеспечения сельхозтоваропроизводителей.

Ключевые слова: «точки роста», продуктовые подкомплексы, агропромышленное производство, технологический суверенитет, Пермский край.

Введение. Современное состояние аграрной экономики Российской Федерации показывает, что необходимы новые «точки роста», новый организационноэкономический механизм развития агропромышленного производства в условиях формирования технологического суверенитета как более сложной формы импортозамещения и продовольственной безопасности. Под «технологическим суверенитетом» следует понимать экономическую политику государства, связанную с повышением технологического потенциала, наращиванием производственных мощностей и ориентированную на использование в бизнес-процессах хозяйствующих субъектов средств и предметов труда отечественного производства.

Материалы и методы. При проведении исследования использовались труды российских ученых по вопросам импортозамещения и развития агропромышленного производства, Указы Президента Российской Федерации, Постановления и Распоряжения Правительства Российской Федерации, а также данные открытых интернетисточников. Для изучения сущности «технологического суверенитета» как экономической категории применялся монографический метод исследования, для определения «точек роста» развития агропромышленного производства в условиях формирования технологического суверенитета – абстрактно-логический метод.

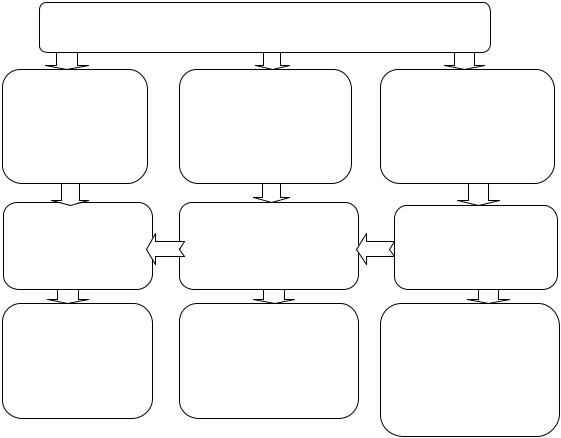

Результаты исследований. На региональном уровне в рамках продуктовых подкомплексов в условиях формирования технологического суверенитета новыми «точками роста» могут быть: во-первых, формирование новых рынков продовольствия для отдельных категорий населения, во-вторых, формирование механизма сочетания отраслей в сельскохозяйственном производстве, в-третьих, формирование и развитие технологической инфраструктуры в АПК (рис. 1).

Для каждой «точки роста» необходим свой организационно-экономический механизм, направленный на определение организационных основ и экономической эффективности достижения поставленной цели.

332

ленной основе, как приоритетных отраслей, в Пермском крае необходим комплексный подход, который должен сочетать формирование технологического уклада, человеческого капитала и наличие инфраструктуры.

Вторая «точка роста». Формирование механизма сочетания отраслей в сель-

скохозяйственном производстве. Формирование рынка производства диетических продуктов питания (рыба, диетическое мясо и молоко) возможно путем сочетания отраслей и установления межотраслевых связей. Исследование показало, что наилучшее сочетание отраслей в рамках одного хозяйства достигается при специализации на отрасли рыболовства и козоводства. Это связано с тем, что временной интервал от закладки мальков до получения товарной рыбы составляет 2-3 года, и в это время рыбное хозяйство остро нуждается в постоянном притоке денежных средств, а развитие отрасли козоводства позволит обеспечить текущую и перспективную финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта от реализации продукции козоводства [5].

Третья «точка роста». Формирование и развитие технологической инфра-

структуры в АПК. На сегодняшний день Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством агропромышленного комплекса Пермского края государственная поддержка предоставляется только хозяйствующим субъектам II сфер и III сферы АПК в виде субсидий, дотаций. Предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники и производственного оборудования, относящимся к I сфере АПК, осуществляет Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2020 г. №650 [1]). Для получения субсидий организациям I сферы АПК необходимо обращаться в Департамент сельскохозяйственного, пищевого и строительнодорожного машиностроения Минпромторга России.

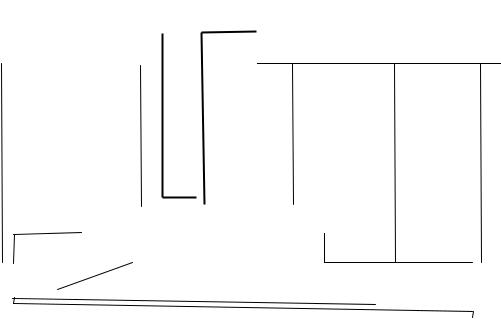

Неудовлетворительное обеспечение сельскохозяйственного производства техникой и оборудованием порождает проблемы не только во II сфере АПК, но и в I сфере, в машиностроительной отрасли, обслуживающей потребности сельского хозяйства. Отсутствие согласованности между спросом и предложением на сельскохозяйственную технику и оборудования для организаций II и III сферы АПК привело к снижению отечественного производства тракторов, комбайнов, навесного сельскохозяйственного оборудования, доильных комплексов, технологического оборудования. Именно поэтому необходимо на региональном уровне необходимо создать межведомственный «Инжиниринговый центр» при Министерстве агропромышленного комплекса Пермского края, который будет обеспечивать согласованность между потребностями в технике и оборудовании во II и III сферах АПК и возможностями машиностроительных предприятий (I сфера АПК) в долгосрочной перспективе (рис. 2).

334

Министерство промышленности |

|

Отчет |

|

|

|

Министерство |

|

|

|

|||||||||

и торговли Пермского края |

|

|

|

|

агропромышленного комплекса |

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Пермского края |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

Субсидируют |

|

|

|

|

|

|

Субсидируют и регулируют деятельность |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Формирует заявку на сель- |

|

|

|

|

||||||

|

|

Формирует заказ на технику и |

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

скохозяйственную технику и |

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

оборудование с учетом потреб- |

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

производственное оборудо- |

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

ностей предприятий АПК |

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

вание |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Отчет |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

Межведомственный «Инжиниринго- |

|

Отчет о приобретении техники |

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

вый центр» |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

I сфера |

|

Заказ |

|

|

|

|

|

|

|

II сфера |

|

III сфера |

|

||||

|

|

|

|

Поставка техники и оборудования |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Рисунок 2 ‒ Организационно-экономический механизм повышения технической оснащенности хозяйствующих субъектов II и III сферы АПК в Пермском крае

Создание межведомственного «Инжинирингового центра» позволит планировать на региональном уровне размеры субсидий машиностроительным предприятиям для компенсации затрат на производство сельскохозяйственного и промышленного оборудования у Министерства промышленности и торговли Пермского края и размеры субсидий сельхозтоваропроизводителям на компенсацию затрат, связанных с покупкой и модернизацией техники и оборудования, техническим переоснащением производственных площадок у Министерства агропромышленного комплекса Пермского края. Создание межведомственного «Инжинирингового центра» также позволит контролировать качество оказываемых услуг «продавца» (машиностроительное предприятие) «покупателю» (сельхозтоваропроизводитель, перерабатывающее предприятие).

На территории Пермского края функционирует много оборонных предприятий – АО «Пермский машиностроительный завод «Машиностроитель» и НПО «Искра» (участвуют в ракетостроении), АО «Редуктор-ПМ» (участвует в производстве двигателей), АО «ОДК-Авиадвигатель» (участвует в производстве авиадвигателей для самолётов), АО «Электротяжмаш-Привод» (участвует в производстве турбогенераторов), ПАО «Лысьвенский металлургический комбинат» (участвует в производстве эмалированной посуды, электроплиток) ОАО «Александровский машзавод (занимается производством вагонеток для угольной промышленности), ОАО «Краснокамский ремонтномеханический завод» (производит кормоуборочные комплексы, свеклоуборочные, картофелеуборочные, морковоуборочные комплексы, зернотоки для элеваторов), ООО

«Новые технологии» (навесное оборудование для сельскохозяйственных машин). Необходимо через систему организационно-экономического механизма «Инжинирингового центра» для продуктовых подкомплексов собирать заявки от машиностроительных предприятий, которые могли бы частично, в рамках конверсии производства, в условиях импортозамещения, производить комплектующие и детали для сельскохозяйственной техники и перерабатывающего оборудования.

335

На уровне Министерства агропромышленного комплекса Пермского края необходимо разработать и утвердить отраслевую программу субсидирования сборки и производства сельскохозяйственных машин и оборудования для перерабатывающей промышленности. Установление вертикальных и горизонтальных интеграционных межхозяйственных связей в продуктовых подкомплексах будет способствовать развитию устойчивых договорных отношений на долгосрочный период и позволит снизить диспаритет цен.

Выводы и предложения. На региональном уровне в условиях формирования технологического суверенитета новыми «точками роста» развития для агропромышленного производства могут быть: во-первых, формирование новых рынков продовольствия для отдельных категорий населения, во-вторых, формирование механизма сочетания отраслей в сельскохозяйственном производстве, в-третьих, формирование и развитие технологической инфраструктуры, что позволит повысить эффективность функционирования хозяйствующих субъектов в рамках продуктовых подкомплексов.

Список литературы

1.Постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2020 г. №650 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники и отмене постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. № 1555.

2.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-

р«Основы государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации на период до 2020 года» // Режим доступа: http://pfcop.opitanii.ru/info/cons_2020.shtml

(дата обращения 17.09.2023).

3.Официальный сайт Министерства агропромышленного комплекса Пермского края // Режим доступа: https://agro.permkrai.ru (дата обращения 17.09.2023).

4.Свечникова, Т.М. Организационно-экономический механизма повышения эффективности функционирования продуктовых подкомплексов в условиях импортозамещения: автореф…дис. кан. экон. наук. – Екатеринбург, 2022. – 28с.

5.Семин, А.Н. Развитие молочного козоводства – перспективное направление агробизнеса / А.Н. Семин, В.П. Черданцев, Т.М. Свечникова, И.И. Давлетов // Экономика сельского хозяйства России. – 2022. – №6. – С.81-84.

УДК 657.633.5

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА ПЕРВИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ХМЕЛЕВОДСТВА И ЕЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ (ПРОМЫШЛЕННОЙ) ПЕРЕРАБОТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ДАВАЛЬЧЕСКОЙ ОСНОВЕ: КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ

А.А. Семенов, Е.А. Иванов, Н.Н. Пушкаренко, А.В. Коротков

ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ, г. Чебоксары, Россия

E-mail: semyonov-artur@yandex.ru

Аннотация. Управление рисками является неотъемлемой составляющей обеспечения эффективности финансово-хозяйственной деятельности любого хозяйствующего субъекта. Данный тезис справедлив и для предприятий, специализирующихся на производстве продукции хмелеводства и ее последующей (промышленной) переработки, в

336

том числе на давальческой основе. В настоящей статье обстоятельно рассматриваются ключевые аспекты управления рисками предприятий, специализирующихся на производстве продукции хмелеводства и ее последующей (промышленной) переработки, в том числе на давальческой основе, выделяются проблемы отражения информации o рисках в системе бухгалтерского учета, констатируется необходимость разработки надлежащей информационно-аналитической системы управления рисками в целях эффективности осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности.

Ключевые слова: бухгалтерский учет в хмелеводстве, риски, угрозы, первичная продукция хмелеводства, внутренний контроль.

Введение. Современные условия хозяйствования по иному ставят постановку вопросов части обеспечения эффективной работы предприятий и организаций. Чрезвычайное санкционное давление на экономику России, диктуют новые вызовы перед хозяйствующими субъектами. На первый план ставятся вопросы обеспечения устойчивости и безопасности развития. Более того, некоторые эксперты справедливо ставят знак равенства между эффективностью ведения финансово-хозяйственной деятельности и устойчивостью и безопасностью. Таким образом, получается, что если предприятие устойчиво и безопасно осуществляет свою деятельность, то, следовательно, является эффективным.

Активно принимая по внимание данный тезис, мы считаем, что не представляется возможным хозяйствующему субъекту устойчиво и безопасно развиваться без наличия надлежащей системы управления рисками. Ряд некоторых экспертов, в последнее время, справедливо отмечает необходимость уделения первостепенного значения практическим вопросам построения системы управления рисками хозяйствующего субъекта, учитывая при этом, особенности его отраслевого и индивидуального функционирования [3-4]. Применительно к данному исследованию, мы будем в дальнейшем акцентировать внимание на хозяйствующих субъектах, непосредственно специализирующихся на производстве продукции хмелеводства и ее последующей (промышленной) переработки, в том числе на давальческой основе.

Материалы и методы. В ходе исследования применялись общелогические и эмпирические методы анализа, синтеза, аналогии, формализации, обобщения и сравнения.

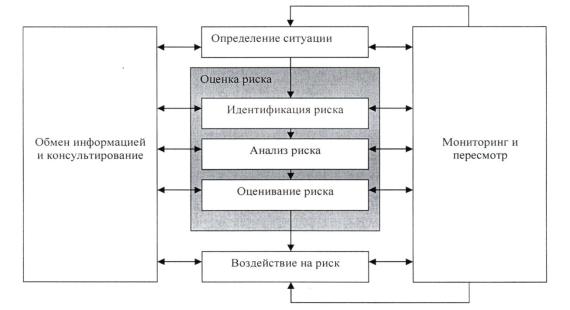

Результаты исследований. Ключевой целью управления рисками на любом хозяйствующем субъекте, в том числе на предприятии, специализирующемся на производстве продукции хмелеводства и ее последующей (промышленной) переработки, в том числе на давальческой основе является, в первую очередь, обеспечение устойчивой и безопасной работы предприятия путем создания системно-организованных, действенных механизмов идентификации, оценки и разработки подходов к противодействию воздействия неблагоприятных событий внешней и внутренней среды.

Алгоритм процесса управления рисками на предприятии, специализирующемся на производстве продукции хмелеводства и ее последующей (промышленной) переработки, в том числе на давальческой основе представлен на рисунке.

337

Рисунок ‒ Структурно-процессный механизм управления рисками на предприятии

Отметим, что предложенный нами алгоритм позволяет любому хозяйствующему субъекту, в том числе специализирующемуся на производстве продукции хмелеводства и ее последующей (промышленной) переработки, в том числе на давальческой основе быстрее адаптироваться к неблагоприятным событиям, исходящим из внешней среды предприятия и предотвращать серьезные последствия влияния таких событий как остановка производства, аварии и так далее.

Стоит отметить, что одним из ключевых компонентов системы управления рисками, является непосредственно идентификация самих рисков, негативным образом сказывающейся на устойчивости и безопасности развития, a, следовательно, и на эффективности осуществляемой деятельности.

На сегодняшний день в экспертной литературе существует достаточное количество классификаций негативных событий и возникающих вследствие него рисков. Однако, применительно к данному исследованию считаем важным выделить отдельные специфические производственные риски, c которыми сталкиваются организации, специализирующиеся на производстве продукции хмелеводства и ее последующей (промышленной) переработки, в том числе на давальческой основе.

Крайне важно чтобы процесс сбора хмеля точно соответствовал моменту, когда шишки хмеля соответствовали ГОСТ 21946-76 «Хмель-сырец» как по внешнему виду, так и по максимальному количеству содержания в нем лупулина и дубильных веществ, то есть то, что определяет качество готовой продукции хмелеводства.

Согласно базисных норм в момент сбора цвет шишек хмеля должен быть от светло-зеленого до золотисто-зеленого. Допускается покраснение кончиков лепестков. При этом массовая доля альфа-кислот, в пересчете на абсолютно сухое вещество, должна составлять не ниже 3,5%, влажность 13%.

Ограничительные нормативы хмеля, пригодного для использования должны соответствовать следующим критериям (табл. 1).

338

Таблица 1

Нормативы хмеля, пригодного для использования согласно ГОСТ 21946-76 [1]

Показатели |

Норматив |

|

|

|

|

|

Желтовато-зеленый, зеленовато- |

|

Цвет |

желтый, желтый с коричневыми |

|

|

пятнами, бурый |

|

|

|

|

Массовая доля альфа-кислот, в пересчете на абсо- |

3,5 |

|

лютно сухое вещество, %, не менее |

||

|

||

|

|

|

Массовая доля хмелевых примесей, %, не более: |

|

|

|

|

|

для хмеля машинного сбора |

10 |

|

|

|

|

для хмеля ручного сбора |

5 |

|

|

|

|

Массовая доля золы, в пересчете на абсолютно |

14 |

|

сухое вещество, %, не более |

||

|

||

|

|

|

Влажность, %: |

|

|

|

|

|

не более |

13 |

|

|

|

|

не менее |

11 |

|

|

|

|

Массовая доля семян, %, не более |

4 |

|

|

|

|

Массовая доля осыпавшихся лепестков, %, |

25 |

|

не более |

||

|

||

|

|

Выводы и предложения. Отметим, что несоответствие хмеля указанным в таблице 1 как раз и представляет собой производственные риски деятельности хмелеводческого предприятия, непосредственно специализирующегося на первичной продукции хмелеводства и ее последующей (промышленной) переработки, в том числе на давальческой основе. Однако, здесь возникает следующий проблемный аспект – данные риски не учитываются в системе бухгалтерского учета и отчетности, что не позволяет заинтересованным пользователям достоверно отразить финансовое положение, финансовые результаты деятельности и (или) движение денежных средств. Ключевая причина – отсутствие требований федеральных стандартов по бухгалтерскому учету. В этой связи необходимы новые подходы к организации учетных и аналитических процедур по отражению рисков производственной деятельности в системе бухгалтерского учета.

Статья подготовлена в рамках темы НИР «Разработка методических рекомендаций по учету первичной продукции хмелеводства и ее последующей (промышленной) переработки, в том числе на давальческой основе» за счет средств федерального бюд-

жета по заказу Министерства сельского хозяйства РФ в |

2023 г. |

Список литературы

1.ГОСТ 21946-76 «Хмель-сырец» // [Электронный ресурс] Режим доступа: ГАРАНТ: информационно-правовой портал (дата обращения 07.09.2023).

2.Учетно-аналитическое обеспечение управления затратами в хмелеводстве: монография. под ред. Е.А. Иванова. – Чебоксары: ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ, 2021. – 255 с.

3.Широбоков, В. Г. Развитие учетно-аналитического обеспечения управления устойчивым развитием экономическихсистем на основе международного опыта / В. Г. Широбоков, Ю. В. Алтухова // Международный бухгалтерский учет. – 2010. – № 12(144). – С. 41-55. – EDN MUGDOJ.

4.Широбоков, В. Г. Стратегический аудит как средство достижения долгосрочных целей экономического субъекта / В. Г. Широбоков, Д. Н. Литвинов // Международный бухгалтерский учет. – 2016. – № 8(398). – С. 27-37. – EDN VTPCKH.

339

УДК 338.431.7

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Е.В. Стовба

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа, Россия

E-mail: stovba2005@rambler.ru

Аннотация. В статье актуализируется необходимость использования цифровых технологий в сельских территориях. Рассматриваются современные направления цифровизации сельской местности на примере Республики Башкортостан. Резюмируется, что активная цифровизация сельской местности позволит существенно улучшить про- изводственно-экономические характеристики агроформирований.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, цифровая экономика, сельские территории, сельская местность, аграрная экономика.

Введение. В настоящее время актуальность развития цифровизации сельской местности проявляется в контексте современных вызовов и требований, непосредственно связанных с обеспечением устойчивого развития экономики и социальной сферы федеральных субъектов нашей страны. Безусловно, в наблюдаемых условиях формирующихся мировых и региональных трендов, таких как обострение международной политической ситуации, изменение климатической обстановки, активизация демографических и миграционных процессов, цифровизация сельских территориальных образований становится неотъемлемой частью обеспечения продовольственной безопасности и повышения эффективности предприятий аграрного сектора отечественной экономики [4; 7].

На современном этапе цифровизация сельской местности представляет собой стратегический вектор развития и важное направление модернизации агропромышленного комплекса Российской Федерации. Переход к цифровой парадигме в аграрном секторе экономики обусловлен необходимостью адаптации сельскохозяйственных организаций к динамично изменяющимся экономическим, экологическим и социальным условиям, что, в свою очередь, требует широкомасштабного внедрения передовых цифровых и информационных технологий в сельской местности [1; 6].

Результаты исследований. Необходимо констатировать, что сегодня в Башкортостане существует объективная необходимость активизации процессов цифровизации сельской местности и внедрение цифровых технологий в агроформированиях и субъектах малого бизнеса. В то же время статистические данные показывают снижение отдельных показателей, характеризующих функционирование аграрного сектора сельских территориальных образований в региональном масштабе (рис. 1).

340