- •3.1. Постановка задачи 23

- •5.1. Постановка задачи 41

- •6.1. Постановка задачи 48

- •7.1. Постановка задачи 59

- •9.1. Постановка задачи 81

- •Введение

- •Тема 1. Элементы теории погрешностей

- •1.1. Точные и приближенные числа

- •1.2. Абсолютная и относительная погрешность

- •Тема 2. Методы решения нелинейных уравнений

- •2.1. Постановка задачи

- •Отделение корней (локализация корней);

- •Уточнение корней.

- •2.2. Отделение корней

- •2.2.1. Графическое отделение корней

- •2.2.2. Аналитическое отделение корней

- •2.3. Уточнение корней

- •2.3.1. Метод половинного деления

- •2.3.2. Метод итерации

- •2.3.3. Метод Ньютона (метод касательных)

- •2.3.4. Метод хорд

- •Тема 3. Интерполяция функций

- •3.1. Постановка задачи

- •3.2. Интерполяционная формула Лагранжа

- •3.3. Интерполяционные формулы Ньютона

- •3.3.1. Конечные разности

- •3.3.2. Первая интерполяционная формула Ньютона

- •3.3.3. Вторая интерполяционная формула Ньютона

- •3.4. Сплайн – интерполяция

- •Тема 4. Аппроксимация функций

- •4.1. Постановка задачи аппроксимации

- •4.2. Метод наименьших квадратов

- •Тема 5. Численное интегрирование

- •5.1. Постановка задачи

- •5.2. Методы прямоугольников

- •5.3. Формула трапеций

- •5.4. Формула Симпсона

- •5.5. Оценка погрешности численного интегрирования

- •Тема 6. Методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений

- •6.1. Постановка задачи

- •6.2. Метод Эйлера

- •6.3. Методы Рунге-Кутты

- •6.4. Решение оду n-го порядка

- •Тема 7. Одномерная оптимизация

- •7.1. Постановка задачи

- •7.2. Метод прямого перебора с переменным шагом

- •7.3. Метод дихотомии

- •7.4. Метод золотого сечения

- •7.5. Метод средней точки

- •Тема 8. Многомерная оптимизация

- •8.1. Постановка задачи и основные определения

- •8.2. Методы спуска

- •8.3. Метод градиентного спуска с дроблением шага

- •8.4. Метод наискорейшего спуска

- •8.5. Метод покоординатного спуска

- •Тема 9. Методы решения систем линейных уравнений

- •9.1. Постановка задачи

- •9.2.Метод Гаусса

- •9.3. Метод итераций

- •Список литературы

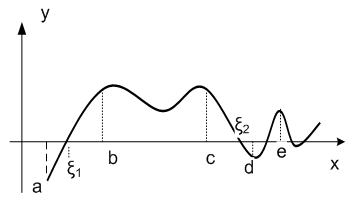

2.2.2. Аналитическое отделение корней

Аналитическое отделение корней основано на следующем следствии из основной теоремы Коши:

Если функцияf(x) непрерывна и монотонна на отрезке[a;b]и принимает на концах отрезка значения разных знаков, то на отрезке [a;b] содержится один корень уравнения f(x)=0.

Если

условия теоремы выполнены(рис. 2.2-3), то

есть f(a)∙f(b)<0

и f'(x)>0 для

xÎ

[a;b] - график функции пересекает ось 0Х

только один раз и,

следовательно, на отрезке [a;b]

имеется один корень

уравнения f(x)

=0.

уравнения f(x)

=0.

Аналогично

можно доказать единственность корня

на

отрезке [c;d],

на

отрезке [c;d], на

[d;e]

и т.д.

на

[d;e]

и т.д.

Рис. 2.2-3

Таким образом, для отделения корней нелинейного уравнения необходимо найти отрезки, в пределах которых функция монотонна и изменяет свой знак. При аналитическом отделении корней уравнения можно рекомендовать следующий порядок действий:

установить область определения функции;

составить таблицу знаков функции f(x) с выбранным шагом в области ее определения;

определить интервалы, на концах которых функция принимает значения разных знаков.

Пример 2.2-3. Отделить корни уравнения x - ln(x+2) = 0.

Область допустимых значений функции f(x) = x - ln(x+2) лежит в интервале (-2; ∞), найденных из условия x+2>0. Построим таблицы знаков функции f(x)- табл.2.2-1 и табл. 2.2-2.

Таблица 2.2-1 Таблица 2.2-.2

-

x

x→-2

-1

x→∞

x

-1.9

-1.1

-0.9

2.0

Sign(f(x))

+

-

+

Sign(f(x))

+

-

-

+

Уравнение x - ln(x+2) = 0 имеет два корня (-2;-1] и [-1; ∞) . Проверка знака функции внутри каждого из полученных полуинтервалов (табл.2.2-2) позволяет отделить корни уравнения на достаточно узких отрезках [-1.9;-1.1] и [-0.9;2.0].

2.3. Уточнение корней

Задача

уточнения корня уравнения

с точностью

,

отделенного на отрезке [a;b],

состоит в нахождении такого приближенного

значения корня

,

для которого справедливо неравенство

,

для которого справедливо неравенство .Если

уравнение имеет не один, а несколько

корней, то этап уточнения проводится

для каждого отделенного корня.

.Если

уравнение имеет не один, а несколько

корней, то этап уточнения проводится

для каждого отделенного корня.

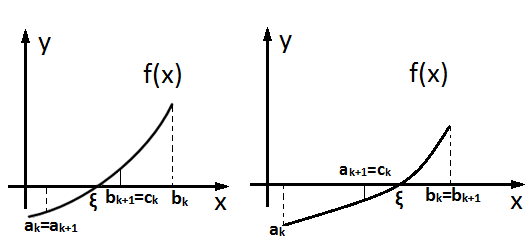

2.3.1. Метод половинного деления

Пусть корень уравнения f(x)=0отделен на отрезке [a;b], то есть на этом отрезке имеется единственный корень, а функция на данном отрезке непрерывна.

Метод половинного деления позволяет получить последовательность вложенных друг в друга отрезков [a1;b1], [a2;b2], …,[ai;bi],…, [an;bn], таких что f(ai).f(bi) <0, где i=1,2,…,n, а длина каждого последующего отрезка вдвое меньше длины предыдущего:

Рис.2.3-1

Последовательное

сужение отрезка вокруг неизвестного

значения корня

обеспечивает

выполнение на некотором шаге n

неравенства |bn

- an|<e.

Поскольку при этом для любого хÎ[an;bn]

будет выполняться неравенство |

- х|<

,

то с точностью

любое может

быть принято за приближенное значение

корня. Обычно выбирают середину отрезка

может

быть принято за приближенное значение

корня. Обычно выбирают середину отрезка

В методе половинного деления от итерации к итерации происходит последовательное уменьшение длины первоначального отрезка [a0;b0]в два раза (рис. 2.3-1). Поэтому на n-м шаге справедлива следующая оценка погрешности результата:

(2.3-1)

(2.3-1)

где - точное значение корня, хnÎ [an;bn] – приближенное значение корня на n-м шаге.

Сравнивая полученную оценку погрешности с заданной точностью , можно оценить требуемое число шагов:

(2.3-2)

(2.3-2)

Из формулы видно, что уменьшение величины e (повышение точности) приводит к значительному увеличению объема вычислений, поэтому на практике метод половинного деления применяют для сравнительно грубого нахождения корня, а его дальнейшее уточнение производят с помощью других, более эффективных методов.

Пример 2.3-1.Уточнить корень уравнения x3+x-1=0 с точностью =0.1, который локализован на отрезке [0;1].

Результаты удобно представить с помощью таблицы 2.3-3.

Таблица 2.3-3

-

k

a

b

f(a)

f(b)

(a+b)/2

f((a+b)/2)

a k

b k

1

0

1

-1

1

0.5

-0.375

0.5

1

2

0.5

1

-0.375

1

0.75

0.172

0.5

0.75

3

0.5

0.75

-0.375

0.172

0.625

-0.131

0.625

0.75

4

0.625

0.75

-0.131

0.172

0.688

0.0136

0.625

0.688

После четвертой итерации длина отрезка |b4-a4|=|0.688-0.625|=0.063 стала меньше величины e, следовательно, за приближенное значение корня можно принять значение середины данного отрезка: x = (a4+b4)/2 = 0.656.

Значение функции f(x) в точке x=0.656 равно f(0.656)= -0.062.