- •Введение

- •Свойства жидкостей

- •Силы, действующие в жидкости

- •Основное уравнение гидростатики

- •Основные уравнения гидромеханики. Уравнение расхода. Уравнение бернулли

- •Гидравлические потери. Коэффициент сопротивления. Коэффициент сопротивления трения.

- •Гидродинамические измерения и приборы

- •Лабораторная работа №1 режимы течения жидкости

- •Общие сведения

- •Описание экспериментальной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Лабораторная работа №2 исследование изменения гидродинамического напора по длине трубопровода переменного сечения

- •Общие сведения

- •Описание экспериментальной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа №3 определение коэффициента гидравлического сопротивления трения

- •Общие сведения

- •Определение коэффициента сопротивления трения при ламинарном режиме течения Описание экспериментальной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов экспериментов

- •Определение коэффициента сопротивления трения при турбулентном режиме течения Описание экспериментальной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа №4 потери гидродинамического напора в местных сопротивлениях

- •Общие сведения

- •Описание экспериментальной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов экспериментов Объёмный расход жидкости для каждого эксперимента определяется по формуле

- •Лабораторная работа №5 Истечение жидкости через отверстия и насадки

- •Общие сведения

- •Перепишем уравнение (52) в виде

- •Описание экспериментальной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов экспериментов

- •Лабораторная работа №6 гидравлический удар в трубопроводе

- •Общие сведения

- •Описание экспериментальной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов экспериментов

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов экспериментов

- •Лабораторная работа №7 характеристики центробежного насоса

- •Общие сведения

- •Описание экспериментальной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Лабораторная работа №8 кавитационная характеристика центробежного насоса

- •Общие сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 9 характеристики объемных насосов

- •Общие сведения

- •Описание экспериментальной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов экспериментов

- •Лабораторная работа № 10 характеристики гидроаккумулятора

- •Общие сведения

- •Расчет процесса разрядки гидроаккумулятора

- •Описание экспериментальной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов экспериментов

- •Лабораторная работа №11 характеристики фильтра гидросистемы

- •Общие сведения

- •Описание экспериментальной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов экспериментов.

- •Контрольные вопросы Вводное занятие

- •Лабораторная работа № 1

- •Лабораторная работа № 2

- •Лабораторная работа № 3

- •Лабораторная работа №4

- •Лабораторная работа № 5

- •Лабораторная работа № 6

- •Лабораторная работа # 7, 8

- •Лабораторная работа № 9

- •Лабораторная равота №10

- •Лабораторная работа №11

Лабораторная работа №1 режимы течения жидкости

Цель работы: ознакомление с режимами течения жидкости, критерий Рейнольдса.

Общие сведения

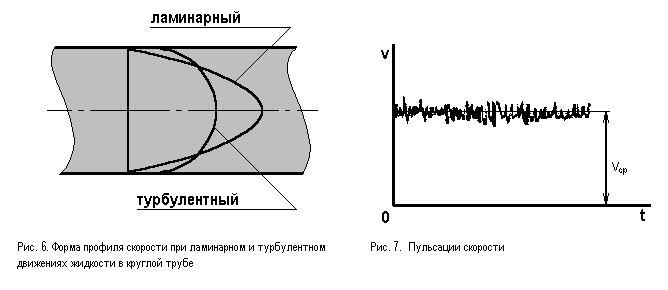

При течении жидкости в трубопроводах и открытых руслах возможны два режима движения – ламинарный и турбулентный. Ламинарное течение – это такой режим, при котором частицы движутся параллельно оси трубы без перемешивания, слоями (lamina – слой). Движение упорядоченное, распределение скорости по поперечному сечению трубы подчиняется параболическому закону (рис. 6).

Если в жидкость, движущуюся по прозрачной трубе, ввести подкрашенную струйку, то она, перемещаясь вдоль трубопровода, не меняет своего положения относительно его стенок, не размывается.

Турбулентное течение характеризуется интенсивным перемешиванием жидкости, причиной которого является возникновение изотропных пульсации вектора скорости. При этом течении подкрашенная струйка размывается по всему поперечному сечению трубопровода. Наличие пульсации скорости и давление приводит к хаотическому поперечному и вращательному движению малых объемов жидкости. Из-за этого происходит выравнивание профиля скорости поперек сечения по сравнению с ламинарным режимом (рис. 6). Если для установившегося ламинарного потока характерно постоянство скорости в каждой точке поперечного сечения, то в турбулентном потоке скорость непрерывно меняется относительно некоторого осредненного по времени значения (квазиустановившееся течение).

На рис. 7 представлена картина типичного изменения продольной скорости течения по времени в некоторой фиксированной точке турбулентного потока. Хотя значение скорости непрерывно меняется, однако среднее значение остается постоянным. Поэтому турбулентное течение можно рассматривать как установившееся, при условии, что расход и осредненные по времени скорость и давление с течением времени не меняются.

Изучая течение воды в стеклянных трубках с помощью подкрашенных струек, О. Рейнольдс в 1883г. установил, что скорость течения, при которой происходит смена ламинарного режима течения на турбулентный, зависит от кинематического коэффициента вязкости и внутреннего диаметра трубки d. Для этой скорости, которую он назвал критической, им установлена связь с вязкостью и диаметром трубы

![]()

где k=2320 – безразмерная константа. Константа k была впоследствии названа критическим числом Рейнольдса, которое определяется по формуле

![]() .

.

В дальнейших исследованиях было установлено, что величина Reкр, определяющая переход от ламинарного течения к турбулентному, зависит от условий на входе в трубопровод, наличия возмущений в емкости, шероховатости стенок и формы поперечного сечения трубопровода.

Число Рейнольдса является одной из важнейших характеристик движения не только капельных жидкостей, но и газов. Режим установившегося течения жидкости в трубопроводе определяется значением числа Рейнольдса. Если Re<Reкр, то течение ламинарное, при Re>Reкр течение турбулентное.

Описание экспериментальной установки

Установка для

исследования режимов течения жидкости

и определения критического числа

Рейнольдса состоит из расходной емкости

1 (рис. 8) подводящего трубопровода 2 с

вентилем 3, переливной трубы 6 и стеклянной

трубки 4 диаметром 0,036 м.

Расход воды через стеклянную трубку

регулируется вентилем 5. Для уменьшения

возмущений вход в трубку 5 выполнен с

большим радиусом закругления. Визуализация

течения в трубке осуществляется с

помощью подкрашенной воды. подаваемой

на вход в трубку 4 из бачка 9 через вентиль

10 и трубку 8. Температура воды измеряется

термометром 7. Расход жидкости определяется

объёмным методом с помощью мерной

емкости и секундомера.