- •1. Возникновение легкоатлетического спорта.

- •2. Становление и развитие легкоатлетического спорта в Республике Беларусь.

- •3. Основные факторы, определяющие скорость спортсмена в ходьбе и беге.

- •5. Основные факторы, определяющие спортивный результат в прыжках.

- •6. Основные факторы, определяющие спортивный результат в метаниях.

- •7. Организация и правила проведения соревнований по бегу.

- •8. Методика обучения технике спортивной ходьбы (задачи, средства, методические указания).

- •9. Урок, как основная форма проведения занятий.

- •10. Выступление белорусских легкоатлетов на Олимпийских играх.

- •11. Организация и правила проведения соревнований по спортивной ходьбе.

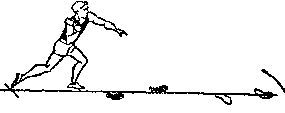

- •12. Организация и правила проведения соревнований по прыжкам в длину с разбега.

- •13. Организация и правила проведения соревнований по прыжкам в высоту.

- •14. Использование легкоатлетических упражнений в тренировочном процессе в своем виде спорта.

- •15. Методика обучения технике прыжка в высоту способом ”фосбери – флоп“ (задачи, средства, методические указания).

- •16. Организация и правила проведения соревнований по толканию ядра.

- •17. Организация и правила проведения соревнований по тройному прыжку с разбега.

- •18. Методика обучения технике бега на короткие дистанции (задачи, средства, методические указания).

- •19. Методика обучения технике бега на средние дистанции (задачи, средства, методические указания).

- •20. Общая характеристика легкоатлетических метаний.

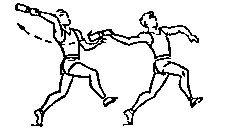

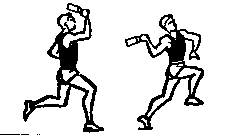

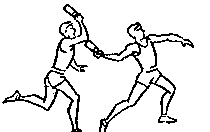

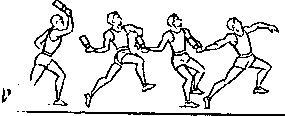

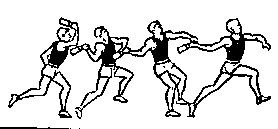

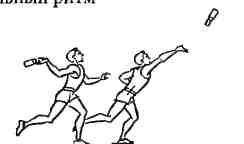

- •21. Методика обучения технике эстафетного бега 4х100м (задачи, средства, методические указания).

- •22. Анализ техники спортивной ходьбы (части техники и их двигательные задачи).

- •23. Анализ техники бега на короткие дистанции (части техники и их двигательные задачи).

- •24. Методика обучения технике барьерного бега (задачи, средства, методические указания).

- •25. Меры безопасности и профилактика травматизма при проведений занятий, соревнований по легкой атлетике.

- •26. Последовательность обучения технике легкоатлетических упражнений.

- •25. Меры безопасности и профилактика травматизма при проведений занятий, соревнований по легкой атлетике.

- •26. Последовательность обучения технике легкоатлетических упражнений.

- •I. Разбег

- •II. Отталкивание

- •III. Полет

I. Разбег

В разбеге решаются две задачи: создание необходимой скорости к моменту отталкивания и оптимальных условий для опорного взаимодействия. Кроме этого, в прыжках в длину и тройным необходимо точно попасть толчковой ногой на место отталкивания.

В видах прыжков (в длину, тройным, с шестом), где необходимо стремиться к достижению максимальной, но контролируемой скорости, разбег производится на более длинном отрезке.

В прыжках в высотуиспользуют более короткий разбег

Условно разбег можно разделить на две фазы: I - стартовый разгон; II - подготовка и переход к отталкиванию

Задача, связанная с подготовкой к отталкиванию, решается на последних 2-4 шагах разбега.

II. Отталкивание

Основная задача отталкивания – трансформация горизонтальной скорости тела в вертикальную и создание предпосылок для оптимального полета. Изменение направления на большой скорости при коротком времени опоры требует от прыгуна проявления при отталкивании больших усилий.

В результате перераспределения горизонтальной скорости в вертикальную начальная скорость вылета ОЦМТ прыгуна всегда меньше скорости разбега.

Отталкивание начинается с момента касания опоры стопой толчковой ноги. С этого момента начинается фаза амортизации, которая затем сменяется фазой отталкивания.

Характерно, что в прыжках в длину и тройным спортсмен стремится ставить на опору ногу, выпрямленной в коленном суставе. Такая постановка ноги имеет ряд преимуществ: во-первых, уменьшаются тормозящие силы, Что касается прыгунов в высоту, то у них в момент постановки стопы на место отталкивания нога в коленном суставе согнута больше.

III. Полет

После завершения отталкивания начинается полет, в котором ОЦМТ прыгуна описывает определенную траекторию, зависящую от угла вылета и начальной скорости.

В полете прыгун движется по инерции и под действием силы тяжести.

В прыжках в высоту и с шестом задача спортсменов заключается в том, чтобы наивыгоднейшим образом использовать траекторию полета ОЦМТ и наиболее экономно преодолеть планку. Прыжок считается выполненным, если прыгун не собьет планку.

.

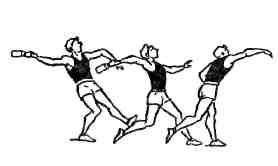

Таким образом, основной задачей прыжка в длину в полете является сохранение равновесия и подготовка к приземлению. Что касается тройного прыжка (рис. 8), то он включает в себя "скачок" (приземление на толчковую ногу), "шаг" и "прыжок".

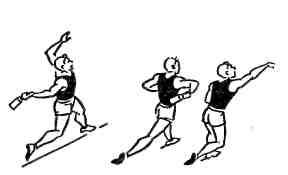

66. Анализ техники метания копья (части техники и их двигательные задачи).

Задача 1. Создать представление о метании копья

Средства: рассказ об истории возникновения метания копья как вида легкой атлетики, способах и технике метания копья; рассказ о достижениях копьеметателей мирового класса (подробно остановиться на возникновении и развитии метания в Беларуси); рассказ о тех, кто стоял у истоков возникновения метания копья, кто принес славу белорусскому спорту.

Методические рекомендации: при рассказе использовать кинограммы, видео- и фотоматериалы.

Задача 2. Обучить держанию копья и метанию его в цель

Средства: показать расположение кисти на обмотке копья в двух вариантах: а) обхват большим и средним пальцами края обмотки; б) обхват большим и указательным пальцами края обмотки. Мизинец и безымянный пальцы накладываются на обмотку сверху. Метание копья в условную (горизонтальную) цель, постепенно удаляясь от нее, из исходного положения: стоя грудью вперед, в направлении броска, рука с копьем отведена назад, локоть располагается как можно ближе к голове, левая нога впереди на расстоянии шага, левая рука вытянута вперед, слегка согнута в локтевом суставе.

Методические рекомендации: при выпуске копья не сгибаться в тазобедренных суставах и не допускать сгибания в коленном суставе левой ноги.

Задача 3. Обучить метанию копья с места

Средства: выполнение имитационных движений метающей рукой, отведенной назад (выполнять с партнером) из исходного положения стоя левым боком в направлении метания, вес тела на правой слегка согнутой ноге. Перевести руку в положение над головой через прогнутое туловище, сгибая метающую руку (осуществить захват копья); то же выполнять с копьем без его выпуска, с выпуском.

Методические рекомендации: при выпуске копья туловище не сгибать. Внимание сосредоточить на разгибающе-поворотном движении правой ноги. Выпуск копья производить над головой с энергичным упором в левую ногу.

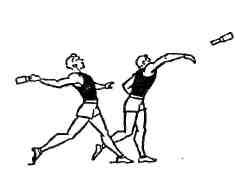

Задача 4. Обучить метанию копья с двух бросковых шагов

Средства: обучение скрестным шагам, правой ногой перед левой, перемещаясь левым боком в направлении броска; многократное выполнение скрестного шага, вынося правую ногу перед левой, перемещаясь левым боком в направлении броска без копья. Это же с отведенным назад копьем в выпрямленной метающей руке; из исходного положения стоя левым боком в направлении броска, выполнить скрестный шаг правой ногой, сделать шаг левой и выполнить бросок через «захват», упираясь в левую ногу.

Методические рекомендации: удерживать метающую руку параллельно земле, контролировать положение наконечника копья во всех фазах движения.

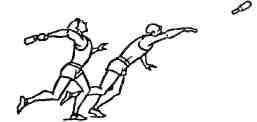

Задача 5. Обучить метанию копья с четырех бросковых шагов

Средства: обучение четырем бросковым шагам из исходного положения стоя грудью вперед (в направлении броска), левая нога впереди; 1-й шаг правой ногой, одновременно рука начинает отводиться прямо-назад; 2-й шаг левой ногой, поворачивая туловище вправо, одновременно правая рука с копьем отводится назад полностью; 3-й шаг скрестный правой ногой с последующим быстрым шагом левой ногой, обогнать туловище. Выполнять без снаряда, со снарядом без выпуска; то же с выпуском копья. Считать шаги с акцентом на счет 3-4.

Методические рекомендации: медленно выполнять бросковые шаги с коррекцией перемещающихся звеньев тела и копья. Выполнять бросковые шаги, особенно скрестный, с выпуском копья, упираясь в левую ногу. Выполнять бросковые шаги по отметкам без метания копья; то же с метанием копья.

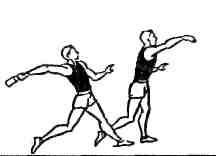

Задача 6. Обучить метанию копья с укороченного разбега

Средства: из исходного положения, стоя грудью вперед, в направлении броска, левая нога впереди, проходить, затем пробегать четное количество шагов (6-10), сочетая их с четырьмя бросковыми шагами без выпуска снаряда (с выпуском снаряда); то же выполнить под собственный счет, контролируя место начала разбега; разбег в 6-8 беговых шагов, предварительный разбег, в сочетании с бросковыми шагами без выпуска копья; то же с выпуском копья.

Методические рекомендации: в бросковых шагах (в ходьбе, беге) строго следить за отведением руки с копьем в исходное положение для броска, акцентированно выполнять скрестный шаг. При разучивании разбега в сочетании с бросковыми шагами требовать метание копья выполнять не в полную силу, внимание направлять на правильное выполнение движения.

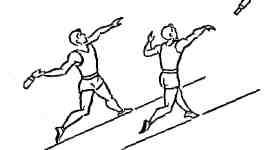

Задача 7. Обучить метанию копья с полного разбега

Средства: метание копья с укороченного разбега (8-10 шагов); определение контрольной отметки для начала бросковых шагов, установить расстояние в 12-14 шагов, направленных в противоположную от сектора сторону, начиная бежать с левой ноги; корректировать попадание на отметку для бросковых шагов, выполняя полный разбег (без выпуска копья); метать копье с подного разбега.

Методические рекомендации: многократное пробегание отрезков в 20-30 м с копьем, акцентируя ускоренный ритм разбега, не сокращая длины шагов. Метание копья с полного разбега с коррекцией фаз метания.

Задача 8. Совершенствовать технику метания копья

Средства: метание копья с полного разбега.

Методические рекомендации: контролировать положение копья в предварительной части разбега. Строго следить за отведением руки с копьем в бросковой части разбега. При выполнении скрестного шага и непосредственно перед броском (финальным движением) контролировать положение руки с копьем. Увеличивать скорость бросковых шагов по сравнению с предварительной частью разбега. При выполнении финального движения не допускать сгибания туловища вперед и наклонов в стороны. Метать копье в условиях, приближенных к соревновательным. Устранять появляющиеся ошибки.

67. История развития и совершенствование техники метания диска.

Техника метания диска была схожа с нынешней. Атлет, наклонясь, раскачивался, а затем, несколько повернувшись, изо всей силы метал медный или бронзовый диск. Чтобы снаряд не выскальзывал из руки, его натирали песком. Атлеты метали диск с небольшого четырехугольного возвышения, имевшего каменный порожек. Если дискобол заступал за него, бросок считался недействительным. Лучшие результаты олимпийцев приближались к 28 метрам. Однако надо учесть, что диск был значительно тяжелее современного.

Копье, которое метали древние олимпийцы, было из ели или ясеня, длиной не превышало рост человека и имело металлический наконечник. В середине копья находился ремень с петлей, в которую атлет перед броском вкладывал указательный и средний пальцы. Метать копье разрешалось как правой, так и левой рукой.

68. Основные части легкоатлетических метаний и их двигательные задачи.

В легкой атлетике имеются 5 видов метаний - ядра, диска, копья, молота и гранаты.

Основная цель метателей - бросить снаряд на возможно большее расстояние, Метания построены на 3-х основных способах бросания снарядов: 1)через плечо (копье, граната); 2) с боку (диск, молот); 3) от плеча (ядро).

на результат в метании легкоатлетических снарядов влияют следующие факторы:

а) начальная скорость вылета снаряда (Vо);

б) угол вылета снаряда (),

в) воздействие атмосферной среды (сопротивление воздуха, сила и направление ветра);

г) высота выпуска снаряда над землей (ho);

д) аэродинамические свойства снаряда;

е) угол атаки снаряда ().

Все существующие метания являются целостными ациклическими упражнениями.

Однако для удобства анализа техники каждое метание условно состоит из 6-ти взаимосвязанных частей:

I - держание снаряда;

II - подготовка к разбегу и разбег (поворот, скачок);

III - подготовка к финальному усилию («обгон» снаряда);

IY - финальное движение (усилие);

Y - торможение и сохранение равновесия после выпуска снаряда;

YI - вылет и полет снаряда.

I. ДЕРЖАНИЕ СНАРЯДА

Задача этой части – держать снаряд так, чтобы выполнить метание свободно, с оптимальной амплитудой движения, обеспечив наиболее эффективное приложение своих сил.

II. ПОДГОТОВКА К РАЗБЕГУ И РАЗБЕГ

Основная задача этой части – создать предварительную (оптимальную) скорость движения метателя со снарядом и обеспечить благоприятные условия для финального усилия.

III. ПОДГОТОВКА К ФИНАЛЬНОМУ УСИЛИЮ

(«обгон» снаряда)

Задача этой части –растянуть мышцы всех звеньев тела так, чтобы создать условия для их последовательного сокращения.

При подготовке к финальному усилию метатель должен сделать следующее:

а) увеличить или сохранить горизонтальную скорость, полученную снарядом в разбеге;

б) в конце разбега (поворота) обогнать снаряд;

в) понизить общий центр масс тела для лучшего использования силы ног при броске;

г) обеспечить правильное устойчивое исходное положение перед финальным усилием.

IY. ФИНАЛЬНОЕ УСИЛИЕ (движение)

Финальное усилие является самой важной и ответственной частью техники метания.

Задача этой части метания - сообщение снаряду максимальной скорости вылета под оптимальным углом при правильном расположении его в пространстве.

ТОРМОЖЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА СНАРЯДА

Главная задача этой фазы заключается в погашении всей скорости перемещения тела после броска, не нарушая правила соревнований.

. ВЫЛЕТ И ПОЛЕТ СНАРЯДА

Траектория полета любого спортивного снаряда начинается в точке вылета снаряда (то есть в точке, поднятой над землей на определенную высоту Чем выше точка вылета, тем дальше, при прочих равных условиях (сопротивление воздушной среды, угол вылета, начальная скорость), будет лететь снаряд.

69. Части бега и их двигательные задачи.

Бег, как и ходьба, относится к циклическим движениям, где цикл Движения включает двойной шаг. Вместо периода двойной опоры в ходьбе, в беге имеется период полета. В беге можно выделить:

а) период одиночной опоры; б) период полета; в) период переноса маховой ноги, который совпадает с периодом опоры

В периоде опоры в беге, так же как и в ходьбе, две фазы: 1) фаза амортизации; 2) фаза отталкивания. Фаза амортизации начинается с момента постановки ноги на опору и длится до момента вертикали, когда проекция ОЦМ находится над точкой опоры.

С момента вертикали до момента отрыва толчковой ноги от опоры длится фаза отталкивания. Она начинается с распрямления толчковой ноги в тазобедренном, коленном суставах и завершается сгибанием в голеностопном суставе Время и скорость отталкивания во многом зависят от быстроты переноса маховой ноги вперед с момента постановки толчковой ноги на опору.

Период полета начинается с момента отрыва толчковой ноги от опоры до момента постановки маховой ноги на опору. Здесь также можно выделить две фазы: 1) фаза подъема ОЦМ до наивысшей точки траектории ОЦМ; 2) фаза опускания ОЦМ до касания маховой ноги опоры и превращения ее в толчковую ногу. Период полета характеризует длину бегового шага.

В конце фазы отталкивания ОЦМ получает определенную начальную скорость вылета, которая несколько гасится, так как движение ОЦМ происходит вверх—вперед до высшей точки траек¬тории, затем происходит небольшое увеличение за счет силы тяжести. Сила тяжести в периоде полета тела бегуна выполняет двоякую функцию, сначала она снижает скорость движения ОЦМ, а затем, после высшей точки траектории, увеличивает ее (принцип метронома).

В периоде переноса ноги с момента постановки ноги на опору в фазе амортизации происходит снижение скорости движения ОЦМ за счет тормозящей силы, которая возникает всегда, и задача бегуна снизить ее воздействие. С одной стороны, тормозящая сила и инерционные силы тяжести после фазы полета в фазе амортизации негативно влияют на скорость движения, с другой стороны — в это время создаются предпосылки для э Ходьба и бег - естественные способы передвижения человека и в их структуре много общего. Бег и ходьба характеризуются тем, что отдельные звенья тела (и само тело) в процессе движения многократно возвращаются в положение, аналогичное исходному, т.е. многократно повторяют одни и те же циклы движений.

Спортивная ходьба отличается от обычной тем, что правилами соревнований требуется в момент вертикали полное выпрямление опорной ноги в коленном суставе. Кроме этого, участники соревнований по спортивной ходьбе обязаны соблюдать постоянный контакт с дорожкой (опора одной или обеими стопами). При проявлении безопорного положения, когда спортсмен переходит на бег, он снимается с соревнований.

70. Судейские бригады, обслуживающие беговые дисциплины и их обязанности.

Беговая бригада состоит из стартеров, хронометристов и финишной группы. Стартеры (2 — 4 чел.) дают старт участникам забегов, определяют правильность его выполнения. Судьи-хронометристы (6—10 чел.) определяют время прохождения дистанции каждого участника. Финишная группа (6 — 9 чел.) определяет порядок прихода участников на финише, метраж между участниками, для коррекции временных результатов (в спринте). Секретарь на финише записывает результаты в протокол соревнований и передает его в секретариат. Ответственным в этой бригаде является старший судья на финише . Бригада судей по стилю создается при проведении соревнований по спортивной ходьбе и наблюдает за техникой спортивной ходьбы.

Бригада судей на дистанции следит за правильным преодолением дистанции и препятствий участниками соревнований, особенно на виражах, когда бег выполняется по отдельным дорожкам; следит за правильностью передачи эстафетной палочки в эстафетном беге.

71. Судейские бригады, обслуживающие прыжки и их обязанности.

Для проведения соревнований по каждому виду прыжков назначается судейская бригада, состоящая из старшего судьи, судей-измерителей (3 — 5 чел.), секретарей (1 — 2 чел.).

Старший судья:

перед началом соревнований проверяет соответствие места проведения соревнований Правилам, принимает, а затем сдает инвентарь, оборудование и снаряды судьям бригады по оборудованию и подготовке мест соревнований;

выделяет из состава бригады секретаря или судью для организованного вывода участников с места сбора к месту проведения соревнований;

обеспечивает организованное и четкое проведение соревнований, следит за порядком и обеспечением безопасности на месте их проведения;

следит за выполнением Правил, фиксируя свое решение поднятием соответствующего флага: белый — правильно, красный (желтый) — неправильно выполненная попытка; контролирует измерение результатов, обеспечивая необходимой информацией зрителей, участников, судей;

делает замечание участнику за затягивание времени выполнения попытки, а в случае превышения им отводимого времени — засчитывает попытку как неудачную;

дисквалифицирует участника при нарушении им Правил или при его технической неподготовленности с указанием в протоколе пункта Правил, который тот нарушил;

в случае установления рекорда проводит в присутствии главного судьи или его заместителя (рефери) контрольное измерение результата, подписывает акт о новом рекорде;

контролирует в ходе соревнований работу секретарей бригады, а по окончании соревнований подписывает вместе с секретарем протокол и утверждает его у заместителя главного судьи (рефери);

обеспечивает сообщение сведений о текущих результатах соревнований в группу судей по информации (в ходе соревнований и по их окончанию), а также участникам и зрителям на месте проведения соревнований;

обеспечивает явку призеров на награждение;

отвечает за сохранность инвентаря и оборудования в ходе соревнований.

Судьи-измерители по прыжкам:

по сигналу старшего судьи бригады о правильности выполнения участником попытки отмечают колышком место приземления прыгуна и измеряют результат;

по указанию старшего судьи один из судей следит за правильностью выполнения попытки прыжка, для чего располагается у планки с противоположной стороны от старшего судьи;

по указанию старшего судьи устанавливают планку и измеряют высоту.

Судьям по прыжкам запрещается измерять незасчитанные попытки участников, а также необоснованно предоставлять им дополнительные попытки, за исключением случаев подачи протеста.

Секретари проводят следующую работу:

регистрируют на КП участников по протоколу и организованно выводят их к месту соревнований;

вызывают участников для выполнения попытки и контролируют, не превышено ли спортсменами время, отведенное для выполнения попытки, если для этого не выделен специальный судья;

заносят в протокол и карточки участников результаты, показанные спортсменами; составляют лист награждения, а по окончании соревнований сопровождают призеров в бригаду награждения;

заносят в протокол соревнований скорость и направление ветра, согласно протоколу судьи по измерению скорости ветра;

при дисквалификации участника заносят в протокол ссылку на соответствующий пункт Правил;

ведут для информации участников демонстрационный протокол.

72. Судейские бригады, обслуживающие метания и их обязанности.

Для проведения соревнований по толканию ядра создаются бригады судей, в которые входят старший судья, 2 судьи-измерителя и судья- секретарь. При использовании на соревнованиях информационных «книжек» состав бригады может быть увеличен.

Перед началом соревнований небольшого масштаба старший судья бригады направляет судей получить инвентарь и доставить его к месту соревнований, а секретаря - в секретариат для получения протоколов соревнований. Сам же старший судья проверяет правильность подготовки мест проведения соревнований (места для приземления, правильность и прочность установки стоек относительно места приземления в прыжках в высоту и т.п.).

Если на соревнованиях практикуется место сбора участников, то секретарь (или судья) бригады, в соответствии с протокольной записью, поочередно называет фамилию участника и принадлежность его к команде, а спортсмен должен назвать свой номер и показать его секретарю. Закончив регистрацию, секретарь бригады организованно ведет участиков к месту соревнований. Закончив проведение пробных попыток (приблизительно за 5 минут до начала соревнований), судьи приводят в порядок место для проведения соревнований, и, в указанное в протоколе время, старший судья начинает соревнование. Судья-секретарь громко и четко вызывает участников, согласно их расположению в протоколе, для выполнения попыток. Убедившись, что, все судьи находятся на своих местах, а участник готов к толканию ядра, старший судья флажком и голосом «Можно!» дает разрешение на выполнение попытки. С этого момента наминается отсчет времени, отведенного для выполнения попытки.

После выполнения участником попытки старший судья, убедившись, что при этом не были нарушены правила соревнований по толканию ядра, подает команду: «Есть!» и поднимает вверх белый флажок. В случае какого-либо нарушения правил старший судья подает команду: «Нет!» и поднимает вверх красный флажок.

В ряде случаев, на соревнованиях небольшого масштаба, допускается использование в судействе и одного флажка.

По окончании соревнований, определив победителя и призеров, судейская бригада организованно, вместе с участниками покидают место соревнований.

Затем старший судья обеспечивает явку победителя и призеров в группу награждения, а секретарь доставляет оформленный протокол в секретариат. Только по завершению указанной работы можно считать соревнования поданному виду законченными.

Перед началом проведения соревнований по метаниям судьям, судьям следует обратить внимание на прочность закрепления сегмента (при толкании ядра), на наличие и правильность установки предохранительного ограждения (в метании диска и молота), а в дождливую и сырую погоду судьям следует побеспокоиться, чтобы на месте метаний были сухие тряпки для вытирания снарядов. Кроме этого, количественный состав бригад по метаниям должен быть увеличен на 2-3 человека за счет судей-измерителей в поле

Судейская коллегия в метаниях предоставляет участникам право организованно выполнить не более двух пробных попыток. Также необходимо позаботиться о способах возврата снарядов. Возвращение снарядов спортсменом должно производиться не бросанием их обратно, а переноской, передавая снаряды з руки участникам или укладывая в специальные гнезда. Поэтому секретарь бригады при вызове очередного участника для выполнения попытки называет фамилию следующего участника, который готовится к броску, а затем фамилию спортсмена, который должен находиться в секторе для приземления снарядов и после выполнения попытки спортсменом принес снаряд к месту выполнения метания. Снаряд, который метал (в cooтветствии с записью в протоколе) первый участник, приносит cпopтсмен, стоящий в конце списка, участнику, метающему третьим, первый и т.д.

Когда вызванный участник готов к выполнению попытки и принял статичное положение, старший судья громко, привлекая внимание судей в поле и участников, должен произнести: «Внимание в поле!» - и только после этого подать команду: «Можно!». Убедившись, в том, что при выполнении попытки участник не нарушил правил, дождался приземления снаряда и правильно вышел назад (за «усы»), а также увидев (при проведении «длинных» метаний), что судья в поле поднял белый флажок, сигнализирующий о правильности выполнения попытки, старший судья поднимает белый флаг вверх, громко произносит: «Есть!» - и приступает к измерению результата.

При этом судья-измеритель, находящийся в секторе для приземления снарядов, отмечает колышком ближайшую к кольцу или планке точку следа, оставленного снарядом, и прикладывает нулевое деление рулетки к колышку. Результат определяется путем измерения кратчайшего расстояния от колышка до ближайшего внутреннего края кольца (бруска) или планки. При этом при метаниях из круга измерение проводится по направлению к центру круга, а при метании копья - к центру кривизны планки. Фиксация результатов регистрируется с округлением до 0,01 м в сторону уменьшения. После измерения результата колышек должен быть убран.

Если попытка не засчитывается, то старший судья так же, как в прыжках, подает команду: «Нет!» и поднимает красный флажок (при судействе одним флагом размахивает им внизу).

Секретарь бригады аналогично проведению соревнований в прыжках в длину и тройным, при удачной попытке повторяет громко результат участника и заносит его в протокол, ставя при неудачной попытке знак «X», а при пропуске попытки - знак «-». В массовых соревнованиях при выполнении трех попыток подряд допускается измерение только одного, лучшего результата.

Старший судья может исключить из соревнований участника, явно не подготовленного в техническом отношении и, действия которого могут привести к травмам. Следует подчеркнуть, что участник может приступить выполнению попытки только по вызову судьи, а измерение не защитанных попыток не допускается.

Во время проведения соревнований во всех видах метаний участники могут покидать сектор только с разрешения и под руководством судьи. Соревнования в данном виде следует считать законченными после поступления оформленного протокола в секретариат и обеспечения явки призеров для награждения.

73. Организация и правила проведения соревнований по легкоатлетическим многоборьям.

Легкоатлетические многоборья — совокупность легкоатлетических дисциплин, где спортсмены соревнуются в различных видах, которые позволяют выявить самого разностороннего атлета.

В следующих видах многоборий IAAF фиксирует мировые рекорды

Десятиборье (мужчины) (летний сезон): бег 100 м, прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в высоту, бег 400 м, 110 м с барьерами, метание диска, прыжок с шестом, метание копья, бег 1500 м

Семиборье (женщины) (летний сезон): бег 100 м с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, бег 200 м, прыжок в длину, метание копья, бег 800 м.

Семиборье (мужчины) (зимний сезон): бег 60 м, прыжок в длину, бег 60 м с барьерами, толкание ядра, прыжок в высоту, прыжок с шестом, бег 1000 м

Пятиборье (женщины) (зимний сезон): бег 60 м с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, прыжок в длину, бег 800 м

Существуют также менее распространённые виды, как например, соревнования по программе мужского десятиборья для женщин. Иногда также учредители коммерческих соревнований могут проводить многоборья по нестандартной программе.

За каждый вид спортсмены получают определённое количество очков, которые начисляются либо по специальным таблицам, либо по эмпирическим формулам. Соревнования по многоборьям на официальных стартах IAAF всегда проводится в два дня. Между видами обязательно определён интервал для отдыха (как правило не менее 30 минут). При проведении отдельных видов существуют поправки, характерные для многоборья:

в беговых видах разрешено сделать один фальстарт (в обычных беговых видах дисквалифицируют после первого фальстарта);

в прыжке в длину и в метаниях участнику предоставляется только по три попытки;

с определёнными условиями разрешено использование ручного хронометража, если стадион не оборудован автоматическим[1].

74. Характерные ошибки и способы их устранения в видах легкой атлетики (по выбору).

Типичные ошибки при обучении технике метания гранаты и мяча и рекомендации по их исправлению (по а. М. Шурину, переработано)

Ошибки |

Исправление ошибок |

1. Во время разбега рука с гранатой излишне напряжена. Затрудняется отведение гранаты, нарушается ритм бросковых шагов

|

Многократно пробегать с гранатой, добиваясь свободного держания гранаты без излишнего закрепощения мышц плечевого пояса и руки. Рука с гранатой должна ритмично двигаться вперед-назад в такт беговым шагам

|

2. Бег на сильно согнутых ногах («сидя»), метатель с трудом набирает скорость в разбеге и обгоняет снаряд

|

Многократно пробегая по разбегу, держаться высоко на передней части стопы и сильно отталкиваться от грунта

|

3. Скорость бега до второй контрольной отметки увеличивается за счет растягивания шагов. В (этом случае нарушается необходимый ритм ускорения, затрудняется переход к бросковой части разбега и обгон снаряда. Кроме того, плохо контролируется приход в исходное положение перед броском

|

Пробегая по разбегу, добиваться увеличения скорости при переходе ко второй контрольной отметке за счет частоты шагов. Целесообразно уменьшить расстояние между первой (начало разбега) и второй (начало отведения гранаты) контрольными отметками |

4. При переходе ко второй контрольной отметке преждевременно начинается поворот плеч. Как следствие, происходит поворот правой стопы кнаружи и туловище отклоняется назад

|

Подбегая ко второй контрольной отметке, удерживать туловище в вертикальном положении, контролируя правильность постановки стоп носками строго вперед (проверить на мягком грунте по оставленным следам)

|

В бросковой части разбега |

|

1. Преждевременное, на первом шагу, полное выпрямление правой руки с гранатой, что затрудняет ускорение в бросковых шагах, ведет к излишнему напряжению мышц плеча и руки, удерживающих гранату в нужном положении, на последующих трех шагах

|

Многократно отводить гранату на месте на 2-3 счета, в ходьбе и беге без выпуска гранаты. Добиваться при этом мягкого, плавного отведения гранаты на 2-2,5 броскового шага в сочетании с поворотом туловища и плеч

|

2. Низкое опускание правой руки с гранатой (ниже оси плеч) на первых двух бросковых шагах, вследствие чего трудно выполнить захват гранаты в начальной фазе финального усилия и точно приложить усилия при броске

|

Во время разбега с различной скоростью отводить гранату, добиваясь правильного положения правой руки с гранатой

|

3. Потеря прямолинейности движения в разбеге (чаще всего – отклонение влево на последних бросковых шагах). При этом трудно направить усилие в центр снаряда за сектор

|

Метать с трех шагов и с полного разбега. Контролировать прямолинейность маха правой ногой при скрестном шаге и постановку левой на четвертом шаге не далее 50 см в сторону от линии правой ноги. Выполнять разбег по начерченной прямой линии

|

4. Правая нога в скрестном шаге ставится: а) прямо без разворота кнаружи; б) на носок, а не через пятку и внешний свод стопы. В этих случаях: а) затрудняется обгон снаряда и приход в выгодное для броска положение; б) происходит «проваливание», т.е. подседание на правой ноге, теряется скорость, затрудняется захват гранаты и точность приложения усилий при выполнении броска

|

Метать гранату с различной степенью интенсивности, контролируя правильность постановки правой стопы в конце скрестного шага

|

5. Увеличение или уменьшение длины бросковых шагов по сравнению с оптимальными: а) шаг-прыжок со второй отметки; б) короткий или очень длинный скрестный шаг; в) далекая постановка левой ноги в упор на четвертом шаге. Это нарушает правильный ритм, вызывает потери скорости в бросковой части разбега, затрудняет условия для непрерывного перехода от разбега к броску

|

Метать гранату с полного разбега, контролируя длину шагов, расстановку стоп (по следам). При необходимости можно использовать отметки на дорожке для каждого броскового шага

|

6. Отсутствие ускорения в бросковых шагах, что затрудняет непрерывный переход от разбега к броску, вызывает паузу – остановку перед броском, нарушает правильный ритм всего упражнения |

Сначала метать гранату в облегченных условиях: с трех и четырех бросковых шагов, затем с подбегания на произвольном по длине отрезке и с полного разбега. Подобрать индивидуально выгодное соотношение длины и скорости каждого шага, ориентируясь на рекомендуемые величины |

В финальном усилии |

|

1. Низкое положение руки с гранатой перед броском. Кисть метающей руки вначале броска опускается вниз

|

Проводить многократные броски снарядов с трех-четырех шагов и с полного разбега, контролируя исходное положение перед броском. Следить за положением и движением правой руки с гранатой во время разбега и броска

|

2. Опускается локоть правой руки при броске. Бросок проводится с отклонением туловища влево, левая нога отставляется далеко влево, а при броске сгибается. При этом граната летит вправо, а в начальной фазе полета прижимается к земле и быстро теряет скорость полета

|

Применять упражнения для овладения правильным захватом гранаты, броски с трех и четырех бросковых шагов в правильном ритме ускорения, броски с разбега, различного по длине и скорости. Контролировать правильность постановки ног в третьем и четвертом шаге и выпрямление левой ноги в заключительной фазе броска. Начинать финальное усилие с ног при «закрытом» положении туловища, следить, чтобы при захвате граната не отклонялась вправо, левое плечо не опускалось

|

3. Голова и туловище отклоняются влево. Это затрудняет «попадание» усилия вдоль оси снаряда

|

Применять броски снарядов с трех шагов и с полного разбега

|

4. Сильный наклон и поворот влево из-за энергичного маха левой рукой влево-назад. Левая нога в последнем шаге ставится в упор далеко влево, и метатель из-за этого рано поворачивается грудью в сторону метания. Все это затрудняет приложение усилия в центр снаряда. Граната летит вправо, правая рука при броске проходит через сторону

|

Применять разбег по отметкам (в бросковой части). Выполнять броски при различных вариантах разбега

|

5. Перед броском правая рука с гранатой отведена слишком вправо за спину. В этом случае затрудняется захват гранаты. При броске рука с гранатой проходит через сторону. Граната летит влево

|

Применять многократное отведение гранаты в разбеге, контролируя положение руки перед броском, выполнять легкие броски с подхода и разбега

|

6. Рано сгибается метающая рука при броске из-за закрепощенности мышц руки или преждевременного поворота кисти, а также из-за форсированного включения рывка верхней частью туловища. Все это нарушает правильный ритм

|

Метать различные снаряды с трех бросковых шагов, с подхода и с полного разбега, контролируя правильность исполнения этой части метания и ритма в целом

|

7. «Проваливание» (сгибание) на ногах в момент финального усилия, происходящее из-за недостаточной силы ног, слишком высокой, неконтролируемой скорости разбега или из-за слишком широкого последнего шага. В результате затрудняется точное приложение усилий

|

Выполнять большое количество повторных бросков в различных вариантах разбега и темпа, контролируя постановку ног в последних шагах разбега и движения ног в финальном усилии

|

8. Излишний стопор левой ногой из-за ее постановки по линии правой или даже несколько скрестно перед ней. Такая постановка левой ноги препятствует продвижению метателя вперед, гасит скорость, вызывает даже остановку перед броском

|

Применять разбег по отметкам в бросковой части, а также броски снарядов в различных вариантах разбега и темпа

|

9. Метатель преждевременно наваливается вперед при запоздалом захвате из-за преждевременного «открывания» (поворота) туловища и раннего начала заключительного рывка. При этом угол вылета гранаты уменьшается |

Метать снаряды в различных вариантах разбега и темпа

|

75. Характеристика и классификация общеразвивающих и специальных упражнений (в видах легкой атлетики). 5 групп: основные, общеразвивающие, специальные, подводящие, вспомогательные.

1. Основные упражнения – для специализации легкоатлетов.

2. Общеобразовательные упражнения – выполняются вначале урока (для разминки) способствуют дальнейшему, более эффективному выполнению основных упражнений. Общеразвивающие упражнения – важная роль отводится в младших классах.

Упражнения с различными предметами – направлены мечами, гантелями, ядрами, копьями, скакалками, на снарядах (гимнастических), особенно ценны в силу их эмоциональности и эффективности.

3. Специальные упражнения при обучении – применяются с целью развития двигательных качеств – силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости, быстроты, реакции, прыгучести, а также для совершенствования техники легкоатлетических видов.

4. Подвижные упражнения – близки по координационной структуре к основным. Они улучшают преставления о технике и способствуют более успешному овладению техникой основных упражнений. Выполняя усложненные подводящие упражнения используются и для устранения ошибок.

5. Вспомогательные – занятия другими видами спорта ( борьба, гимнастика и др.)