- •1. Возникновение легкоатлетического спорта.

- •2. Становление и развитие легкоатлетического спорта в Республике Беларусь.

- •3. Основные факторы, определяющие скорость спортсмена в ходьбе и беге.

- •5. Основные факторы, определяющие спортивный результат в прыжках.

- •6. Основные факторы, определяющие спортивный результат в метаниях.

- •7. Организация и правила проведения соревнований по бегу.

- •8. Методика обучения технике спортивной ходьбы (задачи, средства, методические указания).

- •9. Урок, как основная форма проведения занятий.

- •10. Выступление белорусских легкоатлетов на Олимпийских играх.

- •11. Организация и правила проведения соревнований по спортивной ходьбе.

- •12. Организация и правила проведения соревнований по прыжкам в длину с разбега.

- •13. Организация и правила проведения соревнований по прыжкам в высоту.

- •14. Использование легкоатлетических упражнений в тренировочном процессе в своем виде спорта.

- •15. Методика обучения технике прыжка в высоту способом ”фосбери – флоп“ (задачи, средства, методические указания).

- •16. Организация и правила проведения соревнований по толканию ядра.

- •17. Организация и правила проведения соревнований по тройному прыжку с разбега.

- •18. Методика обучения технике бега на короткие дистанции (задачи, средства, методические указания).

- •19. Методика обучения технике бега на средние дистанции (задачи, средства, методические указания).

- •20. Общая характеристика легкоатлетических метаний.

- •21. Методика обучения технике эстафетного бега 4х100м (задачи, средства, методические указания).

- •22. Анализ техники спортивной ходьбы (части техники и их двигательные задачи).

- •23. Анализ техники бега на короткие дистанции (части техники и их двигательные задачи).

- •24. Методика обучения технике барьерного бега (задачи, средства, методические указания).

- •25. Меры безопасности и профилактика травматизма при проведений занятий, соревнований по легкой атлетике.

- •26. Последовательность обучения технике легкоатлетических упражнений.

- •25. Меры безопасности и профилактика травматизма при проведений занятий, соревнований по легкой атлетике.

- •26. Последовательность обучения технике легкоатлетических упражнений.

- •I. Разбег

- •II. Отталкивание

- •III. Полет

26. Последовательность обучения технике легкоатлетических упражнений.

Процесс обучения техники легкоатлетических упражнений условно подразделяется на три этапа: начальный этап обучения; этап овладения техникой в целом и этап овладения индивидуализированной техникой и спортивным мастерством. Условное деление целостного процесса обучения на этапы, по мнению автора, позволяет более четко определить задачи и применить для их решения наиболее действенные средства. При этом уже на первом этапе овладения двигательными действиями обучение нужно всемерно индивидуализировать.

27. Методика обучения технике тройного прыжка с разбега (задачи, средства, методические указания).

Техника

тройного прыласа состоит ю разбега,

огтаживания и 3 элементов - «скачок»,

«шаг», «прыжок». «Скачок» выполняется

с толчки воЛ нот с приземлением на

толчювую," «шаг» • с тол'повой на

маховую, «прыжок» - с маховой нот с

пртсмлением на обе нот-Разбег и

отталкивание. Разбег состоит нз 12-24

беговых шагов. С постановкой нот на

брусок нмшаегся акпвное выведешк маховой

нот тленом вперед-вверх. Угол оггалхивашя

62-65°, а угол вылета тела - 14-19°.Скачок.

После отталювання спортсмен принимает

положение «а шаге». После этого оставленная

далеко сзади толчковая нога энергичным

махом выволттся яперед а маховая таске

активным движением голени и бедра

отводится назад Широкое разаедеиие

бедер (120*) обеспечивает энергичную

постановку толчковой ногн на труит

юагрсбаюшнм» дышащем на всю столу как

можно ближе к проекта! ОЦМТ (25-35см). Угол

постановки ноги 65-70°.Шаг. С постановкой

толчковой нот иа грунт напвается второе

отталкивание. После энергичного полета

«в шаге» в средней части полета спортсмен

несколько группируется - наклоняет

туловище вперед, отводит руки назад н

с еще больовш разведением бедер выполняет

«игребающес- протяппающее» отталкивание

с широким махом руками. Поли выпрямленная

нога ставится на опору под углом 65-68°,

а тело занимает вертикальное

положснис.Прыжок. Огталавание выполняется

маховой ногой. После огталювання угол

вылета увеличивается до 17-22°. Тошювая

нога н руки акпоным маховым движением

выводятся вперед-вверх, плечи подаются

вперед и прыгун принимает положенк «в

шаге». Затем не наклоняя туловище вперед

подгяшвает маховую ногу к толчковой,

подтягивает обе нот коленями к груан с

одновременным отведением рук назад-hodв

стороны, не отводя юлени от груди,

наклоняет туловище вперед и приншаег

полоапаю грутвпцшвки, как в прыжке в

дтнну способом «согнув ноги». В номеит

касания пятками грунта,'

cromiсгибаются. МетодикаЛ) Дать

краткую характеристику тройного прыжка.

2) Обучить техшяс скачка (екпки на месте

на толчковой ноге, скачки с продвижением

вперед скача! на грунте по отметками с

3-4 шагов разбега,). 3)Обучигь технике

«шага» и сочетанию «ккачка» и «шага»

(шат с нош на ногу с продвижение вперед

сочетагово «скачок» * «шаг» с места с

приэемлемкм в яму с песком на маховую

ногу; чередование «екмок» + «шаг» +

«скачок» + «шаг»,сочетание «екмоюк +

«шаг» с 3-5 беговых шагов на секторе для

прыжков по отменам, с npineмлением на

маховую н гфобеганне вперед). 4) Обучаше

техник: «прыжю» н сочетанию «пап» *

«прыжок» (прыжок в длину с 1-3 бегоаьк

шагов, огталогваясь маховой ногой, то

же с 5-7 беговых шагов, то же через

препятствие высотой 50-70см с |фюемлснисм

в яму с ■кодом, «летание «шаг» + «фыжоюк

с места с приземлемгем в яму; то же с 6-8

бегоаых шаги*). 5) Обучение прыжку в целом

(троГаюЛ прыжок с 2-3 шагов разбега, подбор

полного разбега, прыжок с полного

разбега). 6) Совершенствование теснит

(ускорение в секторе с отталкиванием

на 12-м или 14-м шаге, цюбегаиие полного

разбега без фиссащн опади пиния, достаток

«качок» + «шаг», с разбега 5-8шагов - «шаг»

с толчком с гфнземлсинсм в яму на маховую,

«шаг» + «прыжок» с 6-8 беговых шагов с

приземлением в яму тройной ц>ыжок по

отметкам с 6-10 беговых шагов,

то же

без отметок,

тройной прыжок с подюго

разбега»)

28. Анализ техники бега на средние и длинные дистанции (части техники и их двигательные задачи).

Вбеге на средние дистанции (500-2000 м) применяют высокий старт. По вызову судьи на старте бегуны выходят на линию сбора в 3 м от линии старта. По команде «На старт!» они подходят к линии старта и занимают наиболее выгодное положение для начала бега. Разноименная выставленной вперед ноге согнутая рука выносится вперед. Некоторые бегуны опираются этой рукой о землю (до стартовой линии). В беге на средние дистанции команда «Внимание!» не подается. По команде «Марш!» или выстрелу бегуны устремляются вперед. Начало бега выполняется так же, как и в спринте, только с меньшей интенсивностью усилий. Быстрее происходит выпрямление туловища, и бегун переходит к свободному бегу по дистанции. Во время бега туловище слегка наклонено вперед, голова держится прямо, движения плечевого пояса и рук выполняются легко и ненапряженно, пальцы свободно сложены. Длина шага и скорость бега по мере увеличения дистанции уменьшаются. У бегунов на средние дистанции длина шагов превышает длину тела на IS- 20 см, а у бегунов на длинные дистанции - на 10-15 см. Постановка ноги на дорожку при беге на средние дистанции осуществляется эластично с передней часта стопы с последующим опусканием на всю стопу. Существенное значение в беге на средние и длинные дистанции имеет ритм дыхания. При небольшой скорости бега одно дыхательное движение (вдох и выдох) выполняется на 6 шагов. С ростом скорости увеличивается частота дыхания; одно дыхательное движение выполняется на 4, а иногда и на 2 шага. Методика обучения 1) Создать представление о технике бега. 2) Обучил» основным элементам техники бегового шага (имитация движения рук, СБУ). 3) Обучить технике бега'по прямой с равномерной и переменной скоростью. 4) Обучить технике бега по повороту. 5) Обучить технике высокого старта и стартового разгона. 6) Совершенствование.

29. История развития и совершенствование техники бега на короткие дистанции.

Бег на короткие дистанции (спринт), характеризуется выполнением кратковременной работы максимальной интенсивности. К бегу на короткие дистанции относятся дистанции 60, 100, 200 и 400 м. В Англии, США, Австралии и некоторых других странах соревнования по спринту проводятся на дистанциях 100, 220 и 440 ярдов, соответственно 91,44, 201,17 и 402,34 м.

История бега на короткие дистанции начинается с Олимпийских игр древности (776 г. до н.э.). В то время пользовались большой популярностью две дистанции - бег на стадий (192,27 м) и два стадия. Бег проводился по отдельным дорожкам и состоял из забегов и финала, участники забегов и дорожки распределялись путем жеребьевки. Бег начинался по специальной команде. Атлетов, которые стартовали раньше времени, наказывали розгами или приговаривали к денежному штрафу. Для женщин олимпийские игры проводились отдельно. Они состояли из одного вида - бега на дистанцию равную 5/6 длины стадиона (160,22 м).

Спринтерский бег, как и многие виды легкой атлетики, возродился в XIX в. Первые Олимпийские игры современности проводились в Греции на афинском стадионе 5-14 апреля 1896 г. Спринтерский бег на этих соревнованиях был представлен двумя дистанциями - 100 и 400 м у мужчин. Победителем в беге на обеих дистанциях стал спортсмен из США Т. Берк (12,0 и 54,2 с). На II Олимпийских играх (Париж, 1900 г.) были добавлены еще две спринтерские дистанции - 60 и 200 м. На этих соревнованиях все спринтерские дистанции выиграли спортсмены США: 60 м - Э. Кренцлейн (7,0 с); 100 м - Ф. Джарвис (11,0 с); 200 м - Д. Тьюксбери (22,2 с); 400 м - М. Лонг (49,4 с). С IV Олимпийских игр (Лондон, 1908 г.) бег на 60 м перестали включать в программу соревнований. Выдающихся результатов в спринте добился американский спринтер Д. Оуэнс, победитель XI Олимпийских игр в Берлине (1936 г.) в беге на 100 и 200 м (10,3 и 20,7 с). Установленный им мировой рекорд в беге на 100 м (10,2 с) продержался 20 лет.

Несмотря на убедительные победы американских спортсменов в беге на короткие дистанции, первым легкоатлетом, показавшим в беге на 100 м результат 10,0 с, стал спортсмен из Германии

A. Хари (1960 г.), в беге на 200 м результат 20,0 с был показан в 1966 г. Т. Смиттом (США). В беге на 400 м 44,0 с первым преодолел Л. Эванс в 1968 г. - 43,8 с.

Первым рекордсменом в беге на 100 м в Беларуси можно назвать В. Свечникова, который в 1922 г. показал результат 12,0 с. Высоких результатов в коротком спринте в разные годы добивались В. Чернов (11,2 с, 1928 г.), Н. Янчевский (10,8 с, 1939 г.), Н. Андрющенко (10,4 с, 1956 г.). Особо следует выделить достижения В. Сапеи, который улучшил рекорд республики за два года на 0,3 с и первым из советских спортсменов пробежал 100 м за 10,0 с (1968 г.). Этот рекорд Беларуси спринтерам не удалось побить до сих пор. Рекордных результатов в беге на 200 м добивались Н. Королев (24,5 с, 1926 г.), Н. Янчевский (22,0 с, 1940 г.), Э. Павлов (21,5 с, 1963 г.), В. Маслаков (20,8 с, 1968 г.), B. Сапея (20,5 с, 1968 г.). В беге на 400 м рекорды Беларуси в разное время устанавливали: А. Кузьмин (56,3 с, 1926 г.), Н. Янчевский (50,0 с, 1940 г.), И. Дмитроченко (48,5 с, 1959 г.), А. Конников (47,0 с, 1970 г.), А. Трощило (45,51 с, 1984 г.).

Впервые женщины приняли участие в современных олимпийских играх в 1928 г. (IX Олимпийские игры, Амстердам). Женщины соревновались на дистанции 100 м. Победительницей в этом виде стала спортсменка из США Э. Робинсон с результатом 12,2 с. Бег на 200 м для женщин был включен на XIV Олимпийские игры (Лондон, 1948 г.). На этих соревнованиях обе спринтерские дистанции выиграла спортсменка из Голландии Ф. Бланкерс-Коен, показав на 100 м - 11,9 с, а на 200 м - 24,4 с. В беге на 400 м женщины разыграли медали только на XVIII Олимпийских играх (Токио, 1964 г.). Победительницей в этом виде программы стала спортсменка из Австралии Б. Катберт (52,0 с).

Яркий след в беге на короткие дистанции оставили спортсмены С. Валасевич (Польша, 1935 г., 200 м 23,6 с); В. Рудольф (США, 1960 г., 11,2 и 22,8 с); В. Тайес (США, 1968 г., 100 м 11,0 с); И. Шевиньска (Польша, 1974 г., 200 и 400 м, 22,5 и 49,3 с); М. Кох (ГДР, 1985 г., 200 и 400 м, 21,71 и 47,60 с).

Женский спринт в Беларуси начал стремительно развиваться в советское время. Первыми рекордсменами в беге на короткие дистанции можно считать: Н. Белевич (100 м, 14,3 с, 1926 г.); А. Гриневич (200 м, 27,9 с, 1936 г.); А. Люппен (400 м, 1.01,8 с, 1946 г.). Рекорды устанавливали: в беге на 100 м 3. Ловецкая (14,0 с, 1936 г.), А. Люппен (12,5 с, 1948 г.), М. Иткина (11,4 с, 1960 г.), Н. Кожарнович (11,3 с, 1975 г.), в беге на 200 м Р. Лихач (26,6 с, 1950 г.), 3. Борисова (25,0 с, 1953 г.), М. Иткина (23,4 с, 1956 г.); в беге на 400 м Н. Кабыш (59,4-56,1 с, 1950-1954 гг.), М. Иткина (54,5-52,9 с, 1955-1965 гг.).

30. Методика обучения технике прыжка в длину с разбега (задачи, средства, методические указания).

Прежде чем приступить к обучению технике прыжка в длину, необходимо пройти хорошую спринтерскую и прыжковую подготовку, которая обеспечит стабильность разбега и умение сочетать его с быстрым и мощным отталкиванием.

Для обеспечения большей плотности занятия подготовительные упражнения целесообразно выполнять фронтально или поточно.

С целью профилактики воспаления надкостницы голени подготовительные прыжковые упражнения желательно выполнять на травяном грунте.

Задачи и средства обучения технике прыжка в длину с разбега

Средства |

Методические указания |

Задача 1. Создать у занимающихся представление о технике прыжка в длину с разбега. |

|

1. Краткий рассказ о прыжках в длину. |

Рассказ должен быть образным, интересным и занимать не более 5 мин. |

2. Демонстрация техники прыжка в длину с укороченного разбега. |

Сначала показать технику прыжка сбоку, затем спереди и сзади, акцентируя внимание занимающихся на отдельных фазах движения. |

3. Демонстрация техники прыжка на кинограммах, рисунках, плакатах и видеороликах. |

Обратить внимание занимающихся на положения звеньев тела прыгуна в отдельные ключевые моменты прыжка. |

4. |

|

Задача 2. Обучить технике отталкивания. |

|

1. Имитация постановки ноги и отталкивания, стоя боком к гимнастической стенке и держась за нее. |

Выполнять фронтально, следить за полным выпрямлением толчковой ноги и вертикальным положением туловища. |

2. Имитация постановки ноги и отталкивания в сочетании с работой рук. |

Выполнять фронтально, следить за синхронным выполнением маха и отталкивания и сохранением равновесия. |

3. Доставание предмета бедром маховой ноги после имитации отталкивания. |

Выполнять по одному, регулировать высоту подвешенного предмета, следить за синхронным выполнением маха и полным выпрямлением толчковой ноги. |

4. Поточные прыжки в шаге, отталкиваясь толчковой ногой через шаг. |

Выполнять в колонне по одному, следить за полным выпрямлением толчковой ноги и вертикальным положением туловища. |

5. Поточные прыжки в шаге, отталкиваясь толчковой ногой через три шага. |

Выполнять в колонне по одному, следить за постановкой толчковой ноги несколько впереди проекции ОЦМТ на дорожку и полным ее выпрямлением во время отталкивания. |

6. |

|

Задача 3. Обучить отталкиванию с короткого разбега. |

|

1. Поточные прыжки в шаге, отталкиваясь толчковой ногой через пять шагов. |

Выполнять в колонне по одному, следить за полным выпрямлением толчковой ноги и вертикальным положением туловища при увеличении скорости передвижения. |

2. Прыжки в шаге с 3 шагов разбега. |

Совершать приземление в положении шага, отталкивание совершать в 2-3 м от ямы. |

3. Прыжки в шаге с 3-5 шагов разбега с доставанием рукой (одноименной толчковой ноге) различные предметы. |

Предмет подвешивать так, чтобы взгляд прыгуна был направлен в вперед-вверх. Выполнять по одному прыжку, регулировать высоту подвешенного предмета, следить за синхронным выполнением маха и отталкивания. |

4. Прыжки с 3-5 шагов разбега, запрыгиванием в положении шага на возвышенность (горку матов, коня и т.д.). |

Высота возвышенности 50-60 см, следить за синхронным выполнением маха и отталкивания и за вертикальным положением туловища. |

5. Прыжки в шаге с 3-5 шагов разбега через препятствие (барьер, планку или резинку). |

Препятствие располагать в середине траектории полета, приземляться в яму в положении шага. |

6. |

|

Задача 4. Обучить технике приземления. |

|

1. Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами и одной ногой. |

Обращать внимание на своевременное вынесение ног вперед. |

2. Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами и одной ногой, приземляясь в положении седа в яму с губкой (или с далеким выбрасыванием ног, вперед прыгая в песок). |

Ноги выносить как можно дальше, можно даже падать назад. Определить победителя, кто дальше вынесет ноги. Следить, чтобы яма была достаточно мягкой для подобных приземлений. |

3. Вис на канате или кольцах в положении шага, раскачивание и приземление в положении седа на горку матов. |

Канат предварительно раскачать, чтобы прыгун находился в положении виса несколько секунд. При приземлении первыми должны касаться мата ноги. |

4. Выпрыгивание в вис на канате в положении шага, раскачивание и приземление в положении седа на горку матов. |

Канат предварительно раскачать, выпрыгивать вперед-вверх. При приземлении первыми должны касаться мата ноги с последующим приземлением таза. |

5. Прыжки с 3-6 шагов разбега через препятствие (барьер, планку или резинку), расположенное на расстоянии 0,5 м от места предполагаемого приземления. |

Следить за тем, чтобы занимающиеся садились точно в следы, оставленные стопами ног. |

6. |

|

Задача 5. Обучить технике отталкивания со среднего разбега. |

|

1. Прыжки в длину с 5-7 шагов разбега с акцентом на ускоренную постановку ноги на место отталкивания. |

Следить за ускорением ритма на последних шагах разбега и слитностью разбега и отталкивания. |

2. Прыжки с 5-9 шагов разбега с доставанием рукой (одноименной толчковой ноге) различных предметов. |

Предмет подвешивать так, чтобы взгляд прыгуна был направлен вперед-вверх под углом 30°, следить за слитностью разбега и отталкивания. |

3. Прыжки многоскоками с 5-7 шагов разбега с отталкиванием от пола (толчковой), напрыгиванием маховой ногой на мостик, затем толчковой на низкого коня с последующим доставанием предмета в положении шага. |

Экспериментально подобрать расстояние и высоту коня, учитывая уровень подготовки занимающихся. Следить за вертикальным положением туловища, полным выпрямлением ноги после отталкивания и слитностью выполнения разбега и отталкивания. |

4. Прыжки в шаге с 5-7 шагов разбега через два низких барьера, расположенных на расстоянии 1-1,5 м. |

Постепенно увеличивать высоту и расстояние между барьерами, следить за точностью попадания толчковой ноги на место отталкивания. |

5. Прыжки с гимнастического мостика с 5-7 шагов разбега. |

Мостик располагать на расстоянии 2-3 м от ямы, следить за увеличением темпа движений на последних шагах разбега. |

6. |

|

Задача 6. Обучить прыжкам с полного разбега. |

|

1. Бег по разбегу 12-20 шагов с акцентом на ускоренное продвижение на последних шагах (без отталкивания от планки). |

Разметить полный разбег, начинать разбег всегда с одной и той же ноги. При повторном выполнении корректировать точность попадания ноги на планку для отталкивания. |

2. Бег по разбегу 12-20 шагов с акцентом на набегание на последних шагах с отталкиванием от планки. |

Постепенно увеличивать длину разбега (на 2 шага) после достижения точности попадания на планку. |

3. Доставание рукой высоко подвешенного предмета с полного разбега. |

Следить за сохранением ритма разбега на последних шагах и синхронностью выполнения маховых движений. |

4. Прыжки в длину с гимнастического мостика с полного разбега. |

Особое внимание уделить точности разбега, располагая место отталкивания на середине мостика. |

5. Прыжки в длину с полного разбега. |

Начало разбега можно выполнять с возвышения или с горки. |

6. |

|

Задача 7. Совершенствование техники прыжка в длину. |

|

1. Прыжки с отягощением (2-8 кг) на поясе. |

Следить за постановкой ноги в разбеге и в отталкивании (чтобы стопа «не проваливалась»). |

2. Прыжки с повышенной скоростью разбега (по ветру, по наклонной дорожке). |

Следить за тем, чтобы прыгуны справлялись с повышенной скоростью при отталкивании. |

3. Прыжки в затрудненных условиях (против ветра, в дождь, по плохой дорожке и т.п.). |

Особое внимание уделить точности разбега и возможности его корректировки в зависимости от погодных условий. |

4. Прыжки с полного разбега на максимальный результат. |

Выполнять при благоприятных условиях, после дня отдыха. |

5. Участие в соревнованиях. |

Добиваться максимального результата. |

31. Прикладное значение легкоатлетических упражнений.

Легкая атлетика равномерно развивает различные группы мышц человека, способствует формированию правильной осанки, закаливанию, приобретению иммунитета против простудных заболеваний. Бег, прыжки, метания благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, дыхательные органы. Оздоровительное значение легкой атлетики повышается в связи с тем, что занятия проводятся на открытом воздухе.

Большую роль играет практическое, прикладное значение легкой атлетики. Качества и навыки, которые приобретаются в ходе занятий легкой атлетикой, находят широкое применение, в трудовой деятельности, военной подготовке. Нет вида спорта, в котором бы легкоатлетические упражнения не использовались в качестве тренировочных средств.

Занятия легкоатлетическим спортом имеют большое воспитательное значе-ние. Они воспитывают выносливость, вырабатывают волю, настойчивость, дисциплинированность, умение преодолевать трудности, создают привычку к здоровому образу жизни, формируют характер.

В процессе занятий бегом, прыжками и метаниями человек не только развивает определенные физические качества, но и приобретает полезные знания и навыки. Именно в этом заключается образовательное значение легкоатлетического спорта.

Велико также зрелищное, эстетическое значение легкой атлетики. Соревнования по бегу, прыжкам, метаниям, и особенно по эстафетному бегу, представляют собой захватывающее зрелище, играют большую роль в пропаганде занятий спортом.

32. Анализ техники прыжка в высоту способом ”перешагивание“ (части техники и их двигательные задачи).

Задача 1. Создать у занимающихся представление о технике метания гранаты

Задача 2. Научить держанию и выбрасыванию гранаты

а) Научить держать гранату Рассказать и продемонстрировать способы держания снаряда

б) И.п. – стойка ноги врозь. Броски гранаты вниз и вперед за счет движения кисти. То же, в шаге – левая впереди Выполнять захлестывающее движение кистью. При правильном движении кистью граната ударяется дном о землю (лучше – песок)

в) И.п. – то же. Метание набив-ного мяча, ядра, гранаты из-за головы двумя руками, затем одной Регулировать вес снарядов. Вы-полнять броски вначале только движением рук, затем сочетая пружинистые движения ног, туловища, рук

г) Стоя левым боком в направ-лении броска, вес тела на пра-вой. Метание снаряда одной рукой, постепенно увеличивая амплитуду движений Движение руки при броске должно быть локтем вперед, за которым следует кисть, заканчивающая бросок хлестообразным движением без опускания локтя

Задача 3. Научить технике финального усилия

а) Стоя левым боком в сторону метания: левая стопа повернута внутрь под углом 40-45, а тяжесть тела перенесена на правую (развернутую под углом 90 по направлению метания); правая рука оттянута назад, левая впереди согнута – имитация «захвата» гранаты. То же, с помощью партнера, который держит занимающегося правой рукой за кисть метающей руки, а левой помогает правому плечу и локтю выйти вперед-вверх б) И.п. – то же. Выход в по-ложение «натянутого лука» с помощью партнера, который держит занимающегося правой рукой за кисть метающей руки, а левой подталкивает его под лопатку вперед. То же, но с преодолением сопротивления партнера, который удерживает кисть метающей руки Следить за тем, чтобы не было раннего поворота бедра внутрь при разгибании правой ноги и «ухода» левого плеча в сторону. Сопротивление партнера заставляет «тянуть» снаряд ногами, грудью и рукой (локтем вперед!) в нужном направлении

в) Стоя левым боком в направле-нии метания: вес тела на согнутой правой ноге, повернутой носком вправо наружу, выпрямленная ле-вая приподнята над землей – мета-ние гранаты с места С постановкой левой ноги вперед производить бросок под заданным углом, соблюдая вышеописанную (см. «а») последовательность дви-жений. Обратить внимание на то, что движение правой ноги начина-ется поворотом бедра влево, а ее выпрямление вперед-вверх проис-ходит в момент постановки левой

г) Стоя левым боком в сторону метания (расстояние между стопами 70-90 см): правая нога под прямым углом к направлению метания, левая – 40-45º (тяжесть тела на левой); правая рука с гранатой над плечом, левая перед грудью. Произвести замах рукой со снарядом назад и перенести вес тела на согнутую правую ногу, одновременно повернуть туловище направо. Выпрямляя правую ногу и поворачивая туловище влево, произвести бросок гранаты вперед-вверх

Задача 4. Научить технике метания гранаты с бросковых шагов

а) Стоя на левой, лицом в сторону метания, рука с гранатой над пле-чом, - имитация отведения гранаты на первых двух бросковых шагах в ходьбе и медленном беге

б) Из и.п. – левым боком в сторону метания, левая стопа повернута внутрь под углом 45º, тяжесть тела на правой. Перенести вес тела на левую и, оставляя плечи сзади, сделать скрестный шаг правой, ставя ее на заранее начерченную линию. После этого возвратиться в и.п. То же, но с поднятой правой ногой скрестно перед левой, выполнить легкий прыжок с левой на правую Длина скрестного шага 1-2 ступни и зависит от подвижности в тазо-бедренном суставе. Правая нога ставится на внешний свод стопы (касается дорожки раньше наруж-ным краем пятки). Следить за от-сутствием вертикальных колебаний тела и за «скручиванием» туловища вправо

в) То же упражнение, но в и.п. за-нимающийся приподнимает левую ногу и начинает движение с актив-ной ее постановки на землю. К мо-менту касания грунта левой ногой следует быстро вынести правую вперед и, приземляясь, оставить на ней тяжесть тела. То же, но после скрестного шага, левая нога ставится в исходное для броска положение, сначала без поворота, а затем с поворотом тела в направлении броска со «взятием снаряда на себя»

г) Метание гранаты с четырех бросковых шагов в ходьбе, а затем медленном беге Следить, чтобы туловище на пер-вых двух бросковых шагах было вертикально, а отведение гранаты проходило свободно, без замедле-ния движения. На третьем (скрест-ном) шаге акцентированно свести бедра, затем активно выполнить финальное усилие

Задача 5. Научить метанию гранаты в целом

а) Пробегание предвари-тельной части разбега и выполнение бросковых шагов с имитацией фи-нального усилия Длина укороченного (4-6 беговых шагов) и полного (8-12 беговых шагов) разбега устанавливается путем пробегания от контрольной отметки в обратном направлении. Повторными пробежками уточняется предварительная часть разбега. С учетом четырех бросковых шагов и пятого тормозящего определяется длина разбега в целом

б) Метание гранаты с уко-роченного (4-6 беговых шагов) разбега. То же, но увеличивая длину и ско-рость предварительной части разбега постепенно, добавляя по 2 беговых шага Добиваться точного попадания левой ногой на контрольную отметку. Особое внимание обращать на безостановочный переход от разбега к броску. Следить за закреплением ритма бросковых шагов, а при его ухудшении уменьшить длину и скорость предварительной части разбегацелом.

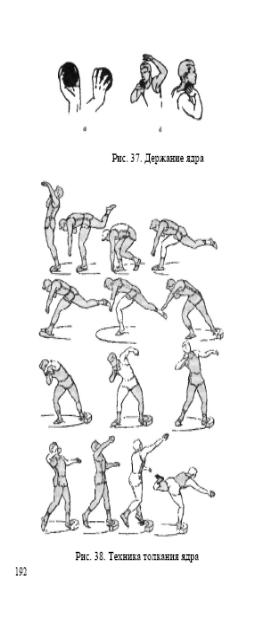

33. Методика обучения технике толкания ядра (задачи, средства, методические указания).

К наиболее значимым двигательным навыкам в метаниях можно отнести взаимодействие ног с опорой и между собой, очередность использования отдельных частей тела метателя в разгоне снаряда, выполнение обгона снаряда для активизации финального усилия. Для того, чтобы усвоить метательные движения и уметь прикладывать усилия к снаряду, необходимо начинать обучение со специальных упражнений, используя набивные мячи, мешки с песком и ядра различного веса, например:

толкание мяча двумя руками от груди вверх, сгибая и выпрямляя ноги;

толкание одной рукой вверх, согнув предварительно ноги;

толкание одной рукой вверх-вперед партнеру, стоя к нему лицом, затем боком;

броски мяча двумя руками из различных положений.

Изучив основы бросковых движений, можно переходить к обучению технике толкания ядра.

При проведении занятий можно метать снаряды во встречных шеренгах, располагая их на расстоянии, превышающем длину возможного броска в 1,5 раза.

Метания снарядов выполняются только по команде преподавателя.

Толкание ядра из сектора выполняется занимающимися поочередно, при этом все, готовящиеся к выполнению попытки располагаются за кругом, а принимающие снаряд – в секторе, на расстоянии в 1,5 раза превышающем возможный результат. Останавливать снаряд следует ногой, стоя лицом (но не боком!) к двигающемуся снаряду, уходить из круга после выполнения попытки и возвращаться к кругу – за пределами сектора.

Последовательность обучения толканию ядра и всем метаниям обратная, т.е. сначала обучают финальной фазе, затем переходят к предыдущим фазам движения.

34. Методика обучения технике бросковых шагов в метании гранаты (малого мяча).

Задача 1. Создать у занимающихся представление о технике метания гранаты

Задача 2. Научить держанию и выбрасыванию гранаты

а) Научить держать гранату Рассказать и продемонстрировать способы держания снаряда

б) И.п. – стойка ноги врозь. Броски гранаты вниз и вперед за счет движения кисти. То же, в шаге – левая впереди Выполнять захлестывающее движение кистью. При правильном движении кистью граната ударяется дном о землю (лучше – песок)

в) И.п. – то же. Метание набив-ного мяча, ядра, гранаты из-за головы двумя руками, затем одной Регулировать вес снарядов. Вы-полнять броски вначале только движением рук, затем сочетая пружинистые движения ног, туловища, рук

г) Стоя левым боком в направ-лении броска, вес тела на пра-вой. Метание снаряда одной рукой, постепенно увеличивая амплитуду движений Движение руки при броске должно быть локтем вперед, за которым следует кисть, заканчивающая бросок хлестообразным движением без опускания локтя

Задача 3. Научить технике финального усилия

а) Стоя левым боком в сторону метания: левая стопа повернута внутрь под углом 40-45, а тяжесть тела перенесена на правую (развернутую под углом 90 по направлению метания); правая рука оттянута назад, левая впереди согнута – имитация «захвата» гранаты. То же, с помощью партнера, который держит занимающегося правой рукой за кисть метающей руки, а левой помогает правому плечу и локтю выйти вперед-вверх б) И.п. – то же. Выход в по-ложение «натянутого лука» с помощью партнера, который держит занимающегося правой рукой за кисть метающей руки, а левой подталкивает его под лопатку вперед. То же, но с преодолением сопротивления партнера, который удерживает кисть метающей руки Следить за тем, чтобы не было раннего поворота бедра внутрь при разгибании правой ноги и «ухода» левого плеча в сторону. Сопротивление партнера заставляет «тянуть» снаряд ногами, грудью и рукой (локтем вперед!) в нужном направлении

в) Стоя левым боком в направле-нии метания: вес тела на согнутой правой ноге, повернутой носком вправо наружу, выпрямленная ле-вая приподнята над землей – мета-ние гранаты с места С постановкой левой ноги вперед производить бросок под заданным углом, соблюдая вышеописанную (см. «а») последовательность дви-жений. Обратить внимание на то, что движение правой ноги начина-ется поворотом бедра влево, а ее выпрямление вперед-вверх проис-ходит в момент постановки левой

г) Стоя левым боком в сторону метания (расстояние между стопами 70-90 см): правая нога под прямым углом к направлению метания, левая – 40-45º (тяжесть тела на левой); правая рука с гранатой над плечом, левая перед грудью. Произвести замах рукой со снарядом назад и перенести вес тела на согнутую правую ногу, одновременно повернуть туловище направо. Выпрямляя правую ногу и поворачивая туловище влево, произвести бросок гранаты вперед-вверх

Задача 4. Научить технике метания гранаты с бросковых шагов

а) Стоя на левой, лицом в сторону метания, рука с гранатой над пле-чом, - имитация отведения гранаты на первых двух бросковых шагах в ходьбе и медленном беге

б) Из и.п. – левым боком в сторону метания, левая стопа повернута внутрь под углом 45º, тяжесть тела на правой. Перенести вес тела на левую и, оставляя плечи сзади, сделать скрестный шаг правой, ставя ее на заранее начерченную линию. После этого возвратиться в и.п. То же, но с поднятой правой ногой скрестно перед левой, выполнить легкий прыжок с левой на правую Длина скрестного шага 1-2 ступни и зависит от подвижности в тазо-бедренном суставе. Правая нога ставится на внешний свод стопы (касается дорожки раньше наруж-ным краем пятки). Следить за от-сутствием вертикальных колебаний тела и за «скручиванием» туловища вправо

в) То же упражнение, но в и.п. за-нимающийся приподнимает левую ногу и начинает движение с актив-ной ее постановки на землю. К мо-менту касания грунта левой ногой следует быстро вынести правую вперед и, приземляясь, оставить на ней тяжесть тела. То же, но после скрестного шага, левая нога ставится в исходное для броска положение, сначала без поворота, а затем с поворотом тела в направлении броска со «взятием снаряда на себя»

г) Метание гранаты с четырех бросковых шагов в ходьбе, а затем медленном беге Следить, чтобы туловище на пер-вых двух бросковых шагах было вертикально, а отведение гранаты проходило свободно, без замедле-ния движения. На третьем (скрест-ном) шаге акцентированно свести бедра, затем активно выполнить финальное усилие

Задача 5. Научить метанию гранаты в целом

а) Пробегание предвари-тельной части разбега и выполнение бросковых шагов с имитацией фи-нального усилия Длина укороченного (4-6 беговых шагов) и полного (8-12 беговых шагов) разбега устанавливается путем пробегания от контрольной отметки в обратном направлении. Повторными пробежками уточняется предварительная часть разбега. С учетом четырех бросковых шагов и пятого тормозящего определяется длина разбега в целом

б) Метание гранаты с уко-роченного (4-6 беговых шагов) разбега. То же, но увеличивая длину и ско-рость предварительной части разбега постепенно, добавляя по 2 беговых шага Добиваться точного попадания левой ногой на контрольную отметку. Особое внимание обращать на безостановочный переход от разбега к броску. Следить за закреплением ритма бросковых шагов, а при его ухудшении уменьшить длину и скорость предварительной части разбегацелом.

35. История развития и совершенствование техники прыжков в длину.

Прыжок в длину - это спортивная легкоатлетическая дисциплина, относящаяся к горизонтальным прыжкам.

Прыжок в длину требует от спортсменов прыгучести и хороших спринтерских качеств.

Прыжки в длину входили в соревновательную программу античных Олимпийских игр.

Прыжки в длину были включены в программу современных Олимпийских игр для мужчин в 1896 году и для женщин в 1948 году.

Грунт в месте приземления атлета-прыгуна должен был быть рыхлым (обычно используется яма с песком). Отталкивание выполняется от порожка (планка, брусок). Длина прыжка измеряется от планки до первого следа на рыхлом грунте.

Прыжок в длину относится к наиболее древним соревновательным упражнениям. В античном мире прыжок в длину был одним из упражнений греческого пятиборья (пентатлона).

По дошедшим до нас свидетельствам, используемая тогда на соревнованиях по прыжкам в длину техника, принципиально отличалась от современной техники прыжков в длину. При разгоне и прыжке атлеты держали в руках специальные грузы, напоминающий гантели, который перед приземлением отбрасывались назад. Вероятно, считалось, что таким образом они увеличивают длину прыжка.

В 19 веке, когда в обществе начался процесс возрождение интереса к спорту и легкой атлетике, и прыжки в длину стали популярной спортивной легкоатлетической дисциплиной. Новая техника прыжков была разработана, главным образом, спортсменами Великобритании и США.

Мировые рекорды в прыжках в длину начали фиксироваться тоже в 19 веке.

Первый неофициальный мировой рекорд в прыжках в длину (5 метров 94 см) был установлен 17.03.1857 в Кембридже (Великобритания) Эдвардом Бурке.

Первый официальный мировой рекорд в прыжках в длину (7 метров 61 см) был установлен 05.08.1901 в Дублине (Ирландия) британцем Питером О'Коннором.

Первым атлетом, который на официальных соревнованиях прыгнул за 8 метров, был американский спортсмен Джесси Оуэнс.

25 мая1935 года Джесси Оуэнс в Энн-Арборе (США) установил мировой рекорд - 8 метров 13 см. И по сей день с этим результатом можно выиграть крупные международные соревнования уровня «Гран-при».

36. Методика обучения технике метания гранаты (малого мяча) (задачи, средства, методические указания).

Задача 1. Создать у занимающихся представление о технике метания гранаты

Задача 2. Научить держанию и выбрасыванию гранаты

а) Научить держать гранату Рассказать и продемонстрировать способы держания снаряда

б) И.п. – стойка ноги врозь. Броски гранаты вниз и вперед за счет движения кисти. То же, в шаге – левая впереди Выполнять захлестывающее движение кистью. При правильном движении кистью граната ударяется дном о землю (лучше – песок)

в) И.п. – то же. Метание набив-ного мяча, ядра, гранаты из-за головы двумя руками, затем одной Регулировать вес снарядов. Вы-полнять броски вначале только движением рук, затем сочетая пружинистые движения ног, туловища, рук

г) Стоя левым боком в направ-лении броска, вес тела на пра-вой. Метание снаряда одной рукой, постепенно увеличивая амплитуду движений Движение руки при броске должно быть локтем вперед, за которым следует кисть, заканчивающая бросок хлестообразным движением без опускания локтя

Задача 3. Научить технике финального усилия

а) Стоя левым боком в сторону метания: левая стопа повернута внутрь под углом 40-45, а тяжесть тела перенесена на правую (развернутую под углом 90 по направлению метания); правая рука оттянута назад, левая впереди согнута – имитация «захвата» гранаты. То же, с помощью партнера, который держит занимающегося правой рукой за кисть метающей руки, а левой помогает правому плечу и локтю выйти вперед-вверх б) И.п. – то же. Выход в по-ложение «натянутого лука» с помощью партнера, который держит занимающегося правой рукой за кисть метающей руки, а левой подталкивает его под лопатку вперед. То же, но с преодолением сопротивления партнера, который удерживает кисть метающей руки Следить за тем, чтобы не было раннего поворота бедра внутрь при разгибании правой ноги и «ухода» левого плеча в сторону. Сопротивление партнера заставляет «тянуть» снаряд ногами, грудью и рукой (локтем вперед!) в нужном направлении

в) Стоя левым боком в направле-нии метания: вес тела на согнутой правой ноге, повернутой носком вправо наружу, выпрямленная ле-вая приподнята над землей – мета-ние гранаты с места С постановкой левой ноги вперед производить бросок под заданным углом, соблюдая вышеописанную (см. «а») последовательность дви-жений. Обратить внимание на то, что движение правой ноги начина-ется поворотом бедра влево, а ее выпрямление вперед-вверх проис-ходит в момент постановки левой

г) Стоя левым боком в сторону метания (расстояние между стопами 70-90 см): правая нога под прямым углом к направлению метания, левая – 40-45º (тяжесть тела на левой); правая рука с гранатой над плечом, левая перед грудью. Произвести замах рукой со снарядом назад и перенести вес тела на согнутую правую ногу, одновременно повернуть туловище направо. Выпрямляя правую ногу и поворачивая туловище влево, произвести бросок гранаты вперед-вверх

Задача 4. Научить технике метания гранаты с бросковых шагов

а) Стоя на левой, лицом в сторону метания, рука с гранатой над пле-чом, - имитация отведения гранаты на первых двух бросковых шагах в ходьбе и медленном беге

б) Из и.п. – левым боком в сторону метания, левая стопа повернута внутрь под углом 45º, тяжесть тела на правой. Перенести вес тела на левую и, оставляя плечи сзади, сделать скрестный шаг правой, ставя ее на заранее начерченную линию. После этого возвратиться в и.п. То же, но с поднятой правой ногой скрестно перед левой, выполнить легкий прыжок с левой на правую Длина скрестного шага 1-2 ступни и зависит от подвижности в тазо-бедренном суставе. Правая нога ставится на внешний свод стопы (касается дорожки раньше наруж-ным краем пятки). Следить за от-сутствием вертикальных колебаний тела и за «скручиванием» туловища вправо

в) То же упражнение, но в и.п. за-нимающийся приподнимает левую ногу и начинает движение с актив-ной ее постановки на землю. К мо-менту касания грунта левой ногой следует быстро вынести правую вперед и, приземляясь, оставить на ней тяжесть тела. То же, но после скрестного шага, левая нога ставится в исходное для броска положение, сначала без поворота, а затем с поворотом тела в направлении броска со «взятием снаряда на себя»

г) Метание гранаты с четырех бросковых шагов в ходьбе, а затем медленном беге Следить, чтобы туловище на пер-вых двух бросковых шагах было вертикально, а отведение гранаты проходило свободно, без замедле-ния движения. На третьем (скрест-ном) шаге акцентированно свести бедра, затем активно выполнить финальное усилие

Задача 5. Научить метанию гранаты в целом

а) Пробегание предвари-тельной части разбега и выполнение бросковых шагов с имитацией фи-нального усилия Длина укороченного (4-6 беговых шагов) и полного (8-12 беговых шагов) разбега устанавливается путем пробегания от контрольной отметки в обратном направлении. Повторными пробежками уточняется предварительная часть разбега. С учетом четырех бросковых шагов и пятого тормозящего определяется длина разбега в целом

б) Метание гранаты с уко-роченного (4-6 беговых шагов) разбега. То же, но увеличивая длину и ско-рость предварительной части разбега постепенно, добавляя по 2 беговых шага Добиваться точного попадания левой ногой на контрольную отметку. Особое внимание обращать на безостановочный переход от разбега к броску. Следить за закреплением ритма бросковых шагов, а при его ухудшении уменьшить длину и скорость предварительной части разбегацелом.

37. Сходства и различия между ходьбой и бегом.

Бег, как и ходьба, относится к циклическим движениям, где цикл Движения включает двойной шаг. Вместо периода двойной опоры в ходьбе, в беге имеется период полета.

В беге можно выделить:

а) период одиночной опоры; б) период полета; в) период переноса маховой ноги, который совпадает с периодом опоры. Быстрота, амплитуда движений, проявление больших мышечных усилий в беге, чем в ходьбе, — эти факторы зависят от скорости бега (чем выше скорость, тем выше значения перечисленных факторов).

В беге, как и в ходьбе, руки и ноги выполняют согласованные перекрестные движения. Встречные перекрестные движения осей таза и плеч позволяют сохранить равновесие и противодействуют боковому развороту тела бегуна.

В периоде опоры в беге, так же как и в ходьбе, две фазы: 1) фаза амортизации; 2) фаза отталкивания. Фаза амортизации начинается с момента постановки ноги на опору и длится до момента вертикали, когда проекция ОЦМ находится над точкой опоры. В отличие от ходьбы в этой фазе происходит значительное снижение ОЦМ за счет разгибания в голеностопном суставе,сгибания в коленном суставе и наклона поперечной оси таза в сторону маховой ноги. С момента вертикали до момента отрыва толчковой ноги от опоры длится фаза отталкивания. Она начинается с распрямления толчковой ноги в тазобедренном, коленном суставах и завершается сгибанием в голеностопном суставе. В периоде одиночной опоры маховая нога также участвует в придании скорости телу бегуна. С момента постановки ноги на опору до момента вертикали маховая нога за счет инерционных сил увеличивает силу давления на опору. С момента вертикали до момента отрыва опорной ноги от опоры инерция массы маховой ноги помогает быстрее выпрямить толчковую ногу в фазе отталкивания и тем самым увеличить скорость (принцип маятника). Время и скорость отталкивания во многом зависят от быстроты переноса маховой ноги вперед с момента постановки толчковой ноги на опору.

Период полета начинается с момента отрыва толчковой ноги от опоры до момента постановки маховой ноги на опору. Здесь также можно выделить две фазы: 1) фаза подъема ОЦМ до наивысшей точки траектории ОЦМ; 2) фаза опускания ОЦМ до касания маховой ноги опоры и превращения ее в толчковую ногу. Такое деление периода полета на две фазы, конечно, чисто условное. И оно важно для того, чтобы понять, какое участие принимает сила тяжести в изменении скорости движения ОЦМ по траектории. В период полета скорость движения не увеличивается, а наоборот, чем больше этот период, тем больше происходит потерь в скорости. Период полета характеризует длину бегового шага.

В конце фазы отталкивания ОЦМ получает определенную начальную скорость вылета, которая несколько гасится, так как движение ОЦМ происходит вверх—вперед до высшей точки траек¬тории, затем происходит небольшое увеличение за счет силы тяжести

38. Анализ техники эстафетного бега 4х100м (части техники и их двигательные задачи).

Участник 1-ого этапа начинает бег из положения низкого старта на повороте беговой дорожки, удерживая эстафетную палочку в правок руне тремя пальцами и опираясь на дорожку перед стартовой линией больший и указательным пальцами. Левая рука как при старте иа 200м, отведена от стартовой линии на10-IScm. После выхода со старта, спортсмен прижимается к левому краю беговой дорожки. Бегущий на 2-ом этапе принимает эстафетную палочку в левую руку и во время бега прижимается к внешней стороне беговой дорожки. Участник 3-го этапа бежит по повороту беговой дорожки и принимает эстафетную палочку в правую руку. Участник 4-го этапа принимает палочку в левую руку и ие перекладывая бежит с ней о юнца. Существует несколько способов передачи эст.палочкн. Наиболее распространены - сверху и снизу. Для принятия эстафетной палочки в 20- м про вой зоне иа макс.скоростн участники 2-го, 3-го и 4-го этапов должны начать бег нз такого положения, которое позволит им за 25-26м набрать скорость. Чаще всего для этого спортсмен принимает высокий старт с опорой иа руку в 10-метровой зоне разгона, глядя через плечо свободной руки на контрольную отметку. Контрольную отметку спортсмен устанавливает заранее на расстоянии 8-11м от себя. \Когда передающий приблизится к отметке, принимающий стремительно начинает бег. Передающий, приблизившись к партнеру иа расстоянии вытянутой руки подаст команду «хоп», принимающий не снижая стрости опускает выпрямленную руку с развернутой назад ладонью, большой палец отведен в сторону. Передающий движением руки снизу или сверху по команде вкладывает эстафетную палочку.палочка вкладывается за 3-4м до конца коридора. В эстафете очень часто передают палочку нз правой в левую руку, а во время бега перекладывают из левой в правую. Принимающий обычно стоит левым боком к передающему, вытянув иа встречу бегущему левую руку Обучать технике эстафетного бега целесообразно после того, как освоена техника бега на короткие дистанции. 1)Создать представление о технике эстафетного бега (дать краткую хар-ку эстафетному бегу рассказать правила соревнований, показать технику передачи эсхпалочки различными способами). 2)Обучить передаче и приему эст.палочкн (передача и прием на месте с предварительной имитацией движений рук как при беге; передача в ходьбн, бег). 3)Обучить старту бегуна, принимающего эстафету (бег с высокого старта без опоры и с опорой на руку; старт при выходе на прямую; старт при выходе в поворот). 4) Обучить технике передачи эст.палочкн на максимальной стрости в зоне передачи 3)Совершенствование техники эст.бегв. Тренировки следует проводить в начале занятия. Необходимо помнить, что иа 1-ом этапе пробегают 110м, на 2- ом и 3-ем - 130м, на 4-ом - 120м. На 1-ый этап ставится бе|ун обладающий быстрым стартом , на 2-ой и 3-ий — более выносливые, 4-ый этап - самого быстрого и волевого.

39. Методика обучения движению рук и туловища в спортивной ходьбе.

Это 4 задача.

Научить движениям рук и плеч при спортивной ходьбе

а) Имитация движений рук на месте с разной амплитудой .Обращать внимание на свободные движения вперед-назад, не допускать акцентированного маха вверх и движений в поперечном направлении

б) Ходьба спортивным шагом, руки сцеплены на груди, за головой, за спиной, держась за предплечья Упражнения с фиксацией рук необходимо чередовать с движения-ми их по обычной амплитуде

в) Ходьба с гимнастической палкой на плечах (руки лежат на палке) и держа палку сзади в локтевых сгибах. Концы палки должны перемещаться только вперед; плечи активно выполняют встречное с маховой ногой движение

г) Ходьба спортивная с движением прямых рук . Руки работают свободно, размашисто

40. Анализ техники барьерного бега (части техники и их двигательные задачи).

Преодоление барьера условно имеет три этапа: 1) атака барьера; 2) переход через барьер; 3) сход с барьера. Атака барьера начинается с движения маховой ноги после прохождения вертикали. Движение начинается бедром, голень согнута в коленном суставе, как в обычном беговом шаге. Далее бедро движется вверх --вперед до горизонтали, голень выпрямляется вперед, атакуя барьер пяткой. Барьерист принимает положение «шпагата» на опоре. Одновременно с движением маховой ноги туловище делает наклон вперед, противоположная маховой ноге рука также посылается вперед к носку маховой ноги. Движения туловища, руки, маховой ноги должны быть быстрыми и совпадать по ритму. Взгляд спортсмена направлен вперед. После отрыва толчковой ноги от опоры начинается следующая фаза -- переход через барьер.

При переходе через барьер маховая нога продолжает движение вперед, после прохождения коленного сустава через барьер опускается постепенно вниз. Толчковая нога после отрыва от грунта сгибается в коленном суставе, бедро отводится в сторону в тазобедренном суставе, голеностопный сустав разгибается полностью. Бедро должно быть выше, чем голень и пятка. В этом положении согнутая нога выполняет движение вперед через сторону. Маховая рука, полусогнутая в локтевом суставе, отведена назад. В момент прохождения вертикали над барьером, когда бедро толчковой ноги начинает движение вперед, руки встречаются у туловища. Движение руки, противоположное маховой ноге, напоминает «загребающее» движение назад через сторону, другая рука выполняет обычное движение как в гладком беге. Когда маховая нога касается опоры за барьером, начинается завершающая фаза преодоления барьера .

Сход с барьера. Высокотехничный барьерист ставит маховую ногу на опору после преодоления барьера с носка, не опускаясь на пятку. Маховая нога выпрямлена в коленном суставе, толчковая нога идет бедром вперед--чуть вверх, угол в коленном суставе между бедром и голенью увеличивается до 90 градусов и более. Атлет делает первый шаг после схода с барьера с высокого уровня ОЦМ. Расстояние от барьера до постановки маховой ноги колеблется от 130 -- 160 см. Наклон туловища должен сохраняться как при начале атаки барьера. Отведение туловища назад при сходе с барьера является грубейшей ошибкой в технике преодоления барьера.

Между барьерами спортсмены выполняют три беговых шага, которые несколько отличаются от беговых шагов спринтерского бега. Первый шаг обычно самый короткий, второй -- длинный, третий -- на 15 -- 20 см короче второго шага. Наклон туловища несколько больше, чем в гладком беге. Спортсмен специально должен укорачивать последний шаг, выполняя как бы «набегание» на барьер, это способствует также быстрой атаке маховой ноги. Бег барьериста между барьерами должен быть мощным и в то же время свободным, пластичным, не закрепощенным. Оптимальное сочетание ритма преодоления барьера с ритмом бега между барьерами позволит спортсмену достичь высоких результатов.После преодоления последнего десятого барьера начинается фаза финиширования. Техника финиширования в барьерном беге заключается в активном переходе после преодоления препятствия на гладкий быстрый спринтерский бег.

41. Организация и правила проведения соревнований по метанию гранаты (малого мяча).

Во всех видах метаний участник имеет три попытки в предварительной части соревнований и, если входит в восьмерку сильнейших, – три попытки в финале. Предварительные попытки выполняются поочередно в соответствии с порядком записи в протоколе. После третьей и пятой попыток порядок меняется – участники выполняют попытки в соответствии с рейтингом – от худшего результата к лучшему.

Попытка в метаниях не засчитывается, если:

участник приступил к выполнению попытки и, после того, как выпустил снаряд из рук, до принятия устойчивого положения коснулся какой-либо частью тела, одеждой или обувью грунта за кольцом (или впереди планки при метании мяча, гранаты, копья) или наступил на них, задел их сверху, выпустил снаряд, который упал за кольцо или планку. Случайное падение снаряда из рук участника за кольцо (планку) до начала выполнения попытки, а также падение снаряда внутри круга или до планки не считается ошибкой;

какая-либо часть следа от приземления снаряда оказывается вне предела сектора приземления, ограниченного внутренними кромками боковых линий;

участник после совершения броска вышел вперед через планку или переднюю часть кольца, или за обозначенные линии («усы»), или за пределы дорожки разбега;

участник покинул круг, не приняв устойчивого положения после выпуска снаряда, или покинул круг (или сектор для разбега) до момента приземления снаряда.

Если соревнования начались, спортсменам не разрешается использовать снаряды, сектор и круг для тренировки.

Спортсмен не должен выходить из круга, а в метании копья поворачиваться спиной к дуге метания, пока снаряд находится в воздухе (не коснулся земли).

Толкание ядра производится из круга. Спортсмен толкает ядро от плеча одной рукой с места или с поворота из статичного положения. Перед началом попытки ядро должно быть зафиксировано у шеи или подбородка. Во время толкания кисть руки не должна опускаться ниже этого положения, а ядро не должно отводиться за линию плеч (замах).

Метание копья выполняется с места или с разбега через плечо или предплечье бросающей руки, т.е. в заключительной фазе метания копье должно проходить над плечевым суставом. Нетрадиционные способы метания (с поворотом) не разрешаются.

Во время разбега и в момент броска участник должен находиться в пределах, обозначенной боковыми линиями дорожки для разбега.

Метание гранаты и мяча выполняются с места или с разбега (без поворотов) в сектор, размеченный как для метания копья.

Основные параметры снарядов.

ЯДРО должно быть изготовлено из металла не мягче латуни или представлять собой оболочку из такого металла с наполнением свинцом или другим пригодным материалом, по форме – это гладкий шар, не имеющий никаких шероховатостей.

42. История развития и совершенствование техники прыжков в высоту.

Прыжки в высоту как вид состязаний известны с глубокой древности. История развития этого вида легкой атлетики тесно связана с эволюцией техники прыжка.

Сначала существовал прыжок с прямого разбега, поджав ноги. Он является наименее эффективным, поскольку преодолеваемая планка могла располагаться на 35-40 см ниже верхней точки траектории полета ОЦМТ прыгуна. «Перешагивание» явилось существенным шагом вперед в развитии техники прыжка. За счет последовательного переноса через планку маховой и толчковой ноги спортсмены смогли преодолевать высоту, расположенную ниже ОЦМТ на 20-25 см. Этот способ прыжка оставался ведущим почти 30 лет. Его использовал первый мировой рекордсмен Р. Майчл (167,6 см, Англия, 1864 г.).

Изобретение прыжка в высоту способом «волна» связано с именем М. Суини (197 см, США, 1895 г.). Этот способ прыжка позволил приблизить ориентацию тела над планкой к горизонтальной, что и обусловило его большую эффективность. Двухметровый рубеж был преодолен в 1912 г. новым способом «перекат» (Д. Хорайн, США). «Перекат» позволял преодолевать планку, расположенную всего на 10-12 см ниже ОЦМТ. Именно этим способом до 1936 г. устанавливались все рекорды мира. Но в 30-е годы прошлого столетия у «переката» появился серьезный соперник - «перекидной» способ прыжка. В 1936 г. сразу два американских спортсмена - К. Джонсон («перекат») и Д. Олбриттон («перекидной») преодолели высоту 207,6 см.

Впоследствии, вплоть до 1968 г., установилось господство «перекидного» стиля, обусловленное высокой экономичностью перехода через планку, ОЦМТ можно было поднимать всего лишь на 1 см выше ее. Наиболее яркими представителями «перекидного» способа в данный период являлись: Ч. Дюмас (215 см, США, 1956 г.), Ю. Степанов (216 см, СССР, 1957 г.), Д. Томас (222,8 см, США, 1960 г.), В. Брумель (228 см, СССР, 1963 г.). Чемпионами Олимпийских игр в Риме (1960 г.) и в Токио (1964 г.) стали советские прыгуны Р. Шавлакадзе и В. Брумель.

Победитель XIX Олимпийских игр (Мехико, 1968 г.) Р. Фосбери (США) продемонстрировал новый способ прыжка, который получил название «фосбери-флоп». На протяжении 10 лет с переменным успехом шел спор представителей двух способов прыжка в высоту («перекидного» и «фосбери-флоп»): П. Матцдорф (229 см, США, 1971 г., «перекидной»), Д. Стоунз (232 см, США, 1976 г., «фосбери-флоп»), В. Ященко (234 см, СССР, 1978 г., «перекидной»). Этот спор решился в пользу «фосбери-флоп», все рекорды в дальнейшем устанавливались именно этим способом: Я. Вшола (235 см, Польша, 1980 г.), Г. Вессиг (236 см, ГДР, 1980 г.), Ч. Цзянхуа (239 см, Китай, 1984 г.), Р. Поварницин (240 см, СССР, 1985 г.), И. Паклин (241 см, СССР, 1985 г.), П. Шеберг (242 см, Швеция), X. Сотамайор (245 см, Куба, 1993 г.). Преимущество стиля «фосбери-флоп» заключается не только в более эффективном способе перехода (ОЦМТ на уровне планки или даже ниже ее), но и в более высокой скорости разбега.

Первый рекордный результат у женщин был зафиксирован в 1926 г. - 156 см (Греен, Великобритания). Усилиями спортсменок К. Гизольф (162 см, Голландия, 1932 г.), Д. Шили (165 см, США, 1932 г.), Д. Одэм (166 см, Великобритания, 1939 г.), Ф. Бланкерс-Кун (171 см, Нидерланды, 1943 г.), Ш. Леруилл (172 см, Великобритания, 1951 г.), А.Чудина (173 см, СССР, 1954 г.) «потолок» рекордов был поднят до 173 см. Все вышеперечисленные спортсменки использовали способ «перешагивание». Талантливая спортсменка И. Балаш (Румыния), прыгая «волной», за 1958-1961 гг. 12 раз улучшала рекорд, показав результат 191 см. Затем наступила эра «перекидного» способа: И. Гузенбауэр (192 см, Австрия, 1971 г.), И. Благоева (194 см, Болгария, 1972 г.), Р. Аккерман-Витчас (195-200 см, ГДР, 1974-1977 гг.). Выше 2 м прыгали, используя способ «фосбери-флоп»: С. Симеони (201 см, Италия, 1982 г.), У. Мейфарт (202 см, ФРГ, 1982 г., 203 см, 1983 г.), Т. Быкова (203 и 204 см, СССР, 1983 г., 205 см, 1984 г.), Л. Андронова (207 см, Болгария, 1984 г.), С. Костадинова (209 см, Болгария, 1987 г.).

Достижения первых рекордсменов БССР среди мужчин И. Лынкина (165 см, 1928 г.), А. Шейбака (170 см, 1934 г.) были относительно скромны. В 1935 г. В. Ганкевич, неоднократно прыгавший на 180 см, делает попытку улучшить рекорд СССР (185 см), но неудачно. В 1938 г. Н. Соколов доводит рекорд республики до 182 см. В 1953 г. В. Мисюк «перешагиванием» поднимает потолок рекорда до 184 см. Р. Булыгин значительно улучшает этот результат «перекидным» способом (197 см, 1958 г.). Он же в 1958 г. первым в Беларуси прыгает на 200 см в зале. В 1959- 1962 гг. Г. Гогоберидзе доводит рекорд до 205 см. В 1965 г. Р. Крашенинников повторил этот результат, а затем превысил высшее достижение Беларуси для закрытых помещений - 206 см. С 1968 по 1970 г. А. Каськов 4 раза улучшал рекорд республики и довел его до 213 см. Затем Л. Кныров (215 см, Витебск, 1972 г.), Н. Савкин (216 см, Гродно, 1973 г., 217 см, 1974 г.) улучшали рекорд республики. Один из сильнейших спортсменов СССР А. Григорьев, используя способ «фосбери-флоп», в 1977 г. установил рекорд СССР и БССР - 230 см. Витебский спортсмен Г. Марцинович (231 см, 1987 г.) и минчанин А. Санкович (234 см, 1993 г.) продолжили рост рекордов.

Первой рекордсменкой Беларуси является 3. Романова (143 см, Орша, 1928 г.). Е. Соколова, Н. Пузан, Е. Гуревич, В. Столярова, 3. Куц, И. ГЦекачева, Н. Мариненко довели рекорд БССР до 180 см. В борьбе трех спортсменок Т. Шляхто-Бойко (181 см, 1973 г.; 182 см, 1974 г.; 184 см, 1975 г.; 190 см, 1976 г.), В. Ахраменко (182 см, 1974 г.), А.Федорчук (184 см, 185 см, 188 см, 1975 г.) рекорд республики сравнялся со всесоюзным. В 1980 г. Полуйко-Ахраменко установила новый рекорд республики - 195 см, а в 1983 г. - 198 см. Т. Шевчик в 1993 г. преодолела 200 см

43. Общая характеристика легкоатлетических прыжков и их классификация.

Легкоатлетические прыжки делятся на две группы: прыжки через вертикальное препятствие и прыжки на дальность. К первой группе относятся: а) прыжки в высоту с разбега; б) прыжки с шестом с разбега. Ко второй группе относятся: а) прыжки в длину с разбега; б) тройной прыжок с разбега.

Первая группа легкоатлетических прыжков:

а) прыжок в высоту с разбега (К) — ациклический вид, требующий от спортсмена проявления скоростно-силовых качеств, прыгучести, ловкости, гибкости. Проводится у мужчин и женщин, на стадионе и в манеже;

б) прыжок с шестом с разбега (К) — ациклический вид, требующий от спортсмена проявления скоростно-силовых качеств, прыгучести, гибкости, ловкости, один из самых сложных технических видов легкой атлетики. Проводится у мужчин и женщин, на стадионе и в манеже.

Вторая группа легкоатлетических прыжков:

а) прыжки в длину с разбега (К) — по структуре относятся к смешанному виду, требующему от спортсмена проявления скоростно-силовых, скоростных качеств, гибкости, ловкости. Проводятся у мужчин и женщин, на стадионе и в манеже;

б) тройной прыжок с разбега (К) — ациклический вид, требующий от спортсмена проявления скоростно-силовых, скоростных качеств, ловкости, гибкости. Проводится у мужчин и женщин, на стадионе и в манеже

44. Организация и правила проведения соревнований по метанию диска.

Диск состоит из деревянного корпуса, окаймленного неподвижно скрепленным металлическим ободом. Разрешается изготовление корпуса из пластмассы, металла и других твердых материалов (при условии точного соблюдения установленных массы и размеров).

Диск метают из круга диаметром 2,5 м в размеченный участок поля - сектор, углом 35°. Поверхность круга может быть выполнена из бетона, асфальта, спецсмеси. Она должна быть ровной, горизонтальной и лежать в одной плоскости с грунтом вне круга. Круг ограничивается кольцом из металла, окрашенным в белый цвет, толщиной не менее 6 мм.

Круг для метания диска ограждается сеткой (для безопасности) U-образной формы. Высота секций, из которых изготавливается заграждение, должна быть не менее 4 м. Боковые сетки выступают за круг на 5 м с обеих сторон, что обеспечивает безопасность при метании диска как правой, так и левой руками.

Диск на соревнованиях можно метать с места и с поворотом. Начинать метание следует из статического положения. С момента вызова на выполнение попытки разрешается затратить не более 1 мин.

В предварительных соревнованиях участнику предоставляется по три попытки; восемь участников, показавших лучшие результаты, выходят в финал и получают еще по три попытки. Результат (в целых метрах, сантиметрах с точностью до 0,01 м в сторону уменьшения, если измеряемое расстояние не составляет целого сантиметра) в метании диска определяется путем измерения кратчайшего расстояния от колышка, отмечающего след падения в поле, до ближайшего внутреннего края обода (металлического круга) по направлению к центру круга. При измерении с помощью рулетки нулевая отметка должна прикладываться к колышку у поверхности сектора на месте падения снаряда.

По разрешению судьи выполнять метание спортсмен должен начать попытку из зафиксированной позиции внутри круга. Это требование сохраняется и после выпуска снаряда:

занять статическую позу после выпуска снаряда;

ожидать приземления снаряда в пределах внутренней зоны сектора;

выход выполнять вне круга через заднюю часть круга, не переступая боковые разметки.

Победителем соревнований является спортсмен, показавший лучший результат из всех шести попыток (предварительных и финальных соревнований). В случае совпадения результата у двух или нескольких участников места между ними распределяются по лучшему второму, третьему и т.д. результату из остальных попыток.

К нарушению правил соревнований в метании диска относятся:

наступание на обод в любой части круга;

выход метателя из круга раньше приземления снаряда или непринятие устойчивого положения.

Запрещается метать снаряд из сектора в сторону круга, его можно только подносить для последующего броска спортсмена.

45. Влияние оздоровительного бега и ходьбы на организм занимающихся.

Оздоровительный бег имеет общий и специальный эффект.

Общий эффект связан с изменениями функционального состояния центральной нервной системы, нормализацией массы тела за счет улучшения обмена веществ, функциональными сдвигами в системе кровообращения и уменьшением заболеваемости.

Специальный эффект оздоровительного бега заключается в повышении функциональных возможностей сердечно сосудистой системы и аэробной производительности организма. У занимающихся оздоровительным бегом сердечно-сосудистая система становиться более эластичной, укрепляется и омолаживается. С омоложением сердечно-сосудистой системы у бегающего человека улучшаются дыхание и пульс Бег повышает возможности сердца и сосудов, происходит тренировка непосредственно самой сердечной мышцы.

В процессе беговых тренировок уменьшается количество сердечных сокращений, сердце становится крепче и начинает работать более экономно, повышается эластичность стенок сосудов, нормализуется давление. Гормоны надпочечников, которые вырабатываются в процессе физической нагрузки, благотворно действуют на сердце.

Занятия оздоровительным бегом положительно влияют на почки:во время бега с них снимается нагрузка, что приводит к их лучшему функционированию.

Ежедневные пешие прогулки помогают снизить давление, улучшить работу сосудов и сердца, легких, пищеварительной системы, в частности, кишечника. Во время ходьбы мышцы получают достаточную нагрузку, а суставы и кости укрепляются. А это хорошая профилактика артрита.

46. Общая характеристика беговых упражнений.

СБУ (специальные беговые упражнения) помогут улучшить ваш бег, развить выносливость и укрепить суставы и связки.

Характеристика беговых упражнений.

Специальные беговые упражнения(СБУ) – средство тренировки помогающее улучшить показатели в лёгкой атлетике. Они развивают не только технику бега, но и силовые качества. СБУ положительно влияют на:

1. Координацию

2. Технику бега.

3. Осанку, положение тела, рук и головы.

4. Дыхательную систему.

5. Мышечно-связочный аппарат.

Успех зависит от правильного выбора комплекса, количества подходов, дистанции и согласования этих упражнений с другими элементами тренировки.

Комплекс специальных беговых упражнений.

Бег с высоким подниманием бедра

Бег с захлестыванием голени назад

Бег на прямых ногах

Многоскоки

Велосипед

Семенящий бег

47. Анализ техники прыжка в высоту способом ”фосбери – флоп“ (части

техники и их двигательные задачи).

В настоящее время способ «фосбери-флоп» считается самым эффективным способом прыжка в высоту, главной особенностью которого является разбег и преодоление планки.

Разбег. Наиболее распространенная длина разбега составляет 9-11 беговых шагов, однако может изменяться в пределах от 6 до 17 шагов. Характерной особенностью разбега в данном способе является его дугообразность на последних шагах.

Отталкивание. на прыгуна в высоту при подготовке и в ходе выполнения отталкивания оказывает влияние центробежная сила, затрудняя его действия.. правильным будет положение, когда в момент касания толчковой ногой опоры тело несколько наклонено во-внутрь дуги поворота, а постановка стопы толчковой ноги осуществляется строго по линии разбега. В момент завершения отталкивания туловище сохраняет положение, близкое к вертикальному, без его поворота спиной к планке, что считается ошибкой.

Полет. Как правило, ошибки при переходе через планку являются следствием ошибок, допущенных ранее при подготовке и выполнении отталкивания. от того, как прыгун пронесет свое тело над планкой, во многом зависит успешное выполнение прыжка.

Под влиянием заданных при разбеге и толчке вращательных движений прыгун при взлете поворачивается спиной к планке. После достижения максимальной высоты, спортсмен опускает колено маховой ноги, а переход планки осуществляет движением плеч за планку и подниманием таза вверх.. Активное движение таза вверх также ускоряет вращательный момент вокруг планки, а за счет увеличения прогиба в поясничной части сокращается время перелета планки и вероятность ее сбивания.

После того, как таз пройдет над планкой, начинается «уход» от нее. Одним из показателей эффективности техники является положение ОЦМТ спортсмена в момент перехода через планку. Теоретически можно преодолеть планку, пронося ОЦМТ ниже ее уровня. Приземление происходит на спину с последующим кувырком назад через голову. Для избежания травм при таком сложном приземлении необходима быстрая группировка и качественно подготовленное место приземления.

48. Методика обучения технике бега по повороту..

Задача 3. Научить технике бега по повороту

а) Движение руками на месте (как при беге по повороту).Левая рука движется вперед-назад, ее локоть немного прижимается к туловищу, правая рука выполняет движения больше поперек с отведенным вправо локтем.

б) Бег с ускорением на повороте по 6-8 дорожке в 75 % от максимальной интенсивности. Следить за изменением наклона туловища и работы рук, левую ногу ставить больше на внешнюю, а правую на внутреннюю часть стопы

в) Бег с ускорением на повороте по 3-4 дорожке с выходом на прямую . При выходе на прямую обращать внимание на увеличение длины шагов и выпрямление туловища с переходом на свободный бег.

г) Вбегание в полную силу с прямой в поворот 3-4 дорожки. Акцентировать внимание на опережаю-щий наклон туловища влево, упреждая возникновение центробежной силы. При входе в поворот увеличить частоту шагов и работу рук

д) Бег по кругу диаметром 20-30 м с различной скоростью. Упражнение использовать в том случае, когда достаточно отработана техника бега по повороту большого радиуса.

е) Повторный бег по виражу на первой дорожке в полную силу. Отрабатывать элементы техники входа в поворот и выхода из поворота; регулировать наклон туловища, работу рук, постановку стоп, длину и частоту шагов.

49. Организация и правила проведения соревнований по метанию молота.

Метание молота проводится из круга, диаметр которого равен 2 м 13,5 см в сектор 35°. Порядок выполнения попыток устанавливается жеребьевкой. Если в соревнованиях участвуют более восьми спортсменов, каждому участнику предоставляется по три попытки, а восемь участников с лучшими результатами получают право на три дополнительные попытки. Если несколько участников, претендующих на восьмое место, имеют равные результаты, всем им предоставляется право на три попытки. При участии восьми или менее спортсменов каждому предоставляется шесть попыток. После первых трех попыток начинает метать спортсмен, имеющий восьмой результат, а имеющий лучший результат метает последним. Победитель соревнований определяется по лучшему результату, показанному из шести попыток. Результат засчитывается, если молот приземлился в секторе, а спортсмен вовремя и сразу после метания не наступил на круг и не вышел из него. Если во время предварительного вращения и поворотов спортсмен коснется грунта внутри круга и вне его и остановится - бросок не засчитается, а если метнет не остановившись - результат засчитывается.

Молот должен соответствовать следующим требованиям. Мужской молот для утверждения рекорда должен иметь массу 7,260 кг. Допустимая масса в соревнованиях 7,265-7,285 кг. Длина молота, измеряемая от внутренней стороны рукоятки, минимум 1175 мм, максимум - 1215 мм; диаметр шара - 110-130 мм. Центр тяжести шара может смещаться в любую сторону геометрического центра не более чем на 6 мм. Трос, соединяющий шар с рукояткой, должен иметь диаметр 3 мм. Женский молот для регистрации рекорда должен весить 4,000 кг. Допускается к соревнованиям массой снаряд 4,005-4,025 кг. Диаметр шара 95-110 мм; длина молота 1175-1195 мм. В целях безопасности зрителей, официальных лиц и спортсменов метание молота должно производиться из ограждения, которое предназначается для использования на крупных стадионах с трибунами вокруг всей спортивной арены, когда одновременно с метанием молота проходят другие соревнования в районе финишной прямой и двух центральных секторов. Ограждение должно быть спроектировано, изготовлено и установлено таким образом, чтобы остановить молот массой 7,285 кг и диаметром 110 мм, движущийся со скоростью до 29 м/с. Ограждение должно иметь U-образную форму в плане и состоять минимум из семи сетчатых щитов, 2,74 м шириной каждый, установленных на расстоянии 3,5-4,0 м от центра круга. Створ между концами сетки должен быть 6 м на расстоянии 4,2 м впереди центра круга. Высота сетчатого щита должна быть 7 м. Кроме того, устанавливаются два дополнительных щита по 2,0 м шириной каждый в передней части ограждения, с их поочередным использованием. Высота дополнительных щитов - 9 м. Щит, расположенный слева, закрывают для спортсменов, выполняющих бросок с правосторонним выполнением. Правый щит закрывают для спортсменов, выполняющих бросок с левосторонним выполнением. Закрывающийся щит устанавливается перпендикулярно боковой линии сектора с правой или левой стороны. Незакрывающийся щит устанавливают параллельно боковой линии сектора. Сетка щитов может быть изготовлена из подходящего натурального или синтетического шнура или из высокопрочной стальной проволоки. Максимальный размер ячейки из проволоки должен составлять 50 мм, ячейки из шнура - 44 мм.

50. Анализ техники прыжка в длину с разбега (части техники и их двигательные задачи).

Техниху прыжка в длину принято условно делить на фазы разбега, отталкивания, полета и прюсмлеяия. Все эти фазы взаимосвязаны и взаимозависимы. Разбег служит Для приобретения необходимой для прыжка гориюигалной стрости. Длина разбега от 12 до 24 беговых шагов. Существуют различные варианты начала разбега. Он может начинаться как с места, так и с предварительного движения в виде ходьбы или легкого бега. Начиная бег в наклоне, прыгун в течение бега постепенно выпрямляется, а за несколько шагов до отталюшния, его туловище принимает вертикальное положение. В прыжках в длину используются различие варианты разбега, однако все они характеризуются максимальным темпом движения на последних четырех-трех шагах. В юнце разбега начинается подготовка к отталкиванию, выражающаяся в небольшом подседании на предпоследнем шаге. Последний шаг выполняется быстрей и несколько короче, чем гфсшдутций. Толчковая нога вместе с тазом обгоняя туловище, ставится на место отталкивания почти выпрямленной, всей стопой. После завершения аммортизационной фазы начинается разтибаше толчковой нош с одновременным махом свободной ногой н руками. Мах выполняется активным движением вперед-вверх согнутой в колене ногой. Одноименная маховой ноте рука отводится в сторону-назад, другая делает энергичный взмах вперед-вверх и несколько внутрь. После завершения отталкивания, прыгун пршшмает положение так называемого "полетного шага" (маховая нога впереди, толчковая сзади), характерного для всех способов прыжка в длину. Дальнейшие движения прыгуна в полетной фазе зависят от способа прыжка. Способ "согну* ноги" После вылета "в шаге", толчковая нога яперед коленом подтягивается к находящейся впереди маховой ноге, после чего обе ноги приближаются коленями к груди, а голени приподнимаются вверх носками "на себя*. Руки в полете поднимаются вверх, а затем опускаются навстречу ногам движением вперед-назад. Методика 1)Соадать представление о тех нюх изучаемого способа прыжка (показ рассказ) 2)Научитъ технике отталкивания (имитация движения рук н ног в отталкивании, прыжок "а шаге" с 2-4 шагов разбега с приземлением на маховую ногу) 3)Научить технике приземления, (пркскокв длину vзгестатоячксм дау* мог, TrfwaoKто.кгакивдеюю с приземлением на две ноги) 4)Няучкгь сочетанию разбегас отталкиванием, (прыжки "в шаге", прыжки в длину с короткого и среднего разбега) $)Научигь движениям в полете, (прыжок с места через препятствие с подтятвакием колен к груди; прыжок с места на возвышение с приземлением в положение "сидя"; прыжок с 6-8 шагов разбега через два барьера, прыжю! в длину способом "согнув ноги" с разлитого разбега) 6)Определить длину полного разбега, (бег с 2-3 шагов наращиваниями скорости, имитирующей набегание; пробежки по сектору с целью определения оптимального разбега) 7)Совсршснствование техники прыжка в длину в целом, (бег в ритме разбега с обозначением отталкивания; прыжки с разных разбегов)

51. Организация и правила проведения соревнований по барьерному бегу.

Правила соревнований в барьерном беге определяют для каждой дистанции 10 барьеров, высотой 106,7 см у мужчин на дистанции 110 м с барьерами и 91,4 см в беге на 400 м с барьерами. Высота барьеров на женских дистанциях 100 и 400 м равна, соответственно, 84 и 76,2 см.

барьерный бег проводится по отдельным дорожкам. Результаты в барьерном беге засчитываются и в том случае, когда бегун собьет все барьеры, что отрицательно сказывается на резуль-тате бега. Пронос стопы или ноги вне барьера, обегание барьера сбоку, опрокидывание барьера рукой или ногой, которое, по мнению судьи, было преднамеренным, влекут за собой снятие с соревнования.

52. Анализ техники тройного прыжка с разбега (части техники и их двигательные задачи).

Техника

тройного прыласа состоит ю разбега,

огтаживания и 3 элементов - «скачок»,

«шаг», «прыжок». «Скачок» выполняется

с толчки воЛ нот с приземлением на