- •Органическая химия

- •Состав органических веществ, их многообразие. Место органической химии в системе естественных наук. Источники органических соединений.

- •Формирование и основные положения теории строения органических соединений (а.М. Бутлеров, а. Кекуле, а. Купер).

- •Основные признаки классификации органических веществ. Основные классы органических веществ.

- •Номенклатура органических соединений. Основные принципы построения названий органических соединений.

- •Типы связей в молекулах органических соединений. Σ- и π-связи. Гибридизация, понятие о молекулярных орбиталях.

- •Представление о механизмах реакций. Представление о промежуточных частицах: радикалы, карбокатионы, карбанионы. Классификация реагентов: радикалы, нуклеофилы, электрофилы.

- •Энергетический профиль реакции; энергетический барьер реакции, энергия активации, энергия переходного состояния, тепловой эффект реакции. Кинетический и термодинамический контроль.

- •Кислоты и основания (Бренстед, Льюис). Сопряженные кислоты и основания. Кислотно-основые равновесия. Константа кислотной ионизации и ее показатель (рКа).

- •Взаимное влияние атомов в молекулах, ионах, радикалах. Электронные и пространственные эффекты в органических реакциях (индуктивный эффект, эффект поля, мезомерный эффект, гиперконьюгация).

- •Гомологический ряд, номенклатура, электронное строение, sp3-гибридизация и физические свойства алканов.

- •Химические свойства алканов. Общие представления о механизме цепных радикальных реакций замещения в алканах (на примере реакции галогенирования).

- •Номенклатура, структурная и пространственная изомерия, электронное строение, sp2-гибридизация и физические свойства алкенов.

- •Химические свойства алкенов: каталитическое гидрирование, реакции электрофильного присоединения к двойной связи алкенов, их механизмы.

- •Химические свойства алкенов: реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. Правило Марковникова и его объяснение.

- •Представление о стереохимии присоединения галогенов у алкенов. Перегруппировки карбокатионов. Реакции радикального присоединения (по Харашу).

- •Окислительное расщепление алкенов (восстановительный и окислительный озонолиз). Гидроборирование алкенов и использование в синтезе спиртов.

- •Полимеризация алкенов как важнейший метод получения высокомолекулярных соединений. Полиэтилен, полипропилен. Понятие о стереорегулярных полимерах.

- •Аллильное хлорирование алкенов, механизм. Аллильный радикал. Окисление алкенов кислородом воздуха (пероксидное окисление).

- •Номенклатура, классификация, изомерия диеновых углеводородов.

- •Классификация диенов:

- •Изопреновое звено в природных соединениях. Понятие об изопреноидах. Каучук. Синтетические каучуки.

- •Номенклатура, электронное строение, sp-гибридизация и физические свойства алкинов.

- •Химические свойства алкинов: каталитическое гидрирование и восстановление натрием в жидком аммиаке, использование в синтезе (z)- и (e)-алкенов.

- •Химические свойства алкинов: реакции электрофильного присоединения к тройной связи – галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова).

- •Кислотность ацетилена и терминальных алкинов. Димеризация, тримеризация ацетилена. Полиацетилен.

- •Классификация, номенклатура, структурная изомерия и пространственное строение циклоалканов.

- •Классификация и номенклатура аренов. Природа связей в молекуле бензола. Конденсированные ароматические углеводороды: нафталин, антрацен, фенантрен, бензпирен.

- •Ароматичность, критерии ароматичности. Правило Хюккеля.

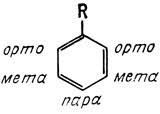

- •Влияние заместителей в бензольном кольце на изомерный состав продуктов и скорость реакции. Активирующие и дезактивирующие заместители. Орто-, пара- и мета-ориентанты.

- •Классификация, номенклатура, изомерия галогенуглеводородов.

- •Литий- и магнийорганические соединения и их использование в органическом синтезе.

- •Биологическое действие галогенпроизводных, их применение в народном хозяйстве. Хлороформ, иодоформ, перфторуглеводороды, перфторполиэтилен (тефлон). Инсектициды.

- •Одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия. Электронное строение. Физические свойства спиртов, роль водородной связи.

- •Химические свойства спиртов: кислотно-основные свойства. Алкоголяты металлов, их основные и нуклеофильные свойства.

- •Реакции нуклеофильного замещения с участием спиртов. Биологически важные реакции нуклеофильного замещения с участием эфиров фосфорных кислот.

- •Внутри- и межмолекулярная дегидратация спиртов (образование алкенов и простых эфиров). Окисление первичных и вторичных спиртов.

- •Фенолы. Номенклатура и изомерия. Простейшие представители: фенол, крезолы, пирокатехин, резорцин, гидрохинон, флороглюцин, пирогаллол. Электронное строение фенола. Кислотность фенолов.

- •Образование простых и сложных эфиров фенолов. Реакции электрофильного замещения в ряду фенолов (галогенирование, сульфирование, нитрование, алкилирование).

- •Карбоксилирование фенолятов щелочных металлов (реакция Кольбе). Окисление фенолов.

- •Хиноны и их биологическая роль. Фенольные соединения в природе. Витамин е. Флавоноиды.

- •Простые эфиры. Номенклатура, классификация. Расщепление кислотами. Образование гидропероксидов, их обнаружение и разложение. Циклические простые эфиры. Тетрагидрофуран. 1,4-Диоксан.

Влияние заместителей в бензольном кольце на изомерный состав продуктов и скорость реакции. Активирующие и дезактивирующие заместители. Орто-, пара- и мета-ориентанты.

Электронодонорные заместители (D) повышают электронную плотность кольца и увеличивают скорость реакции S E (активирующие заместители): -NH2, -OH, -OR, -NHR, -NR2, -NH-C(O)R, алкильные группы 2) Электроноакцепторные заместители (А) понижают электронную плотность кольца и уменьшают скорость реакции S E (дезактивирующие заместители): -NO2, -CF3, -SO3H, -NR3, -CN

Реакции радикального замещения и окисления в боковой цепи. Причины устойчивости бензильных радикалов. (точного ответа на вопрос нет)

Бензольное кольцо в обычных условиях устойчиво к действию окислителей (KMnO4, K2Cr2O7), алкильные заместители, напротив, весьма легко подвергаются окислению и реагируют с другими реагентами радикального характера. Наиболее реакционным центром боковой цепи является атом углерода, непосредственно связанный с ароматическим ядром, так называемый α-атом. Действие перманганата калия в воде или бихромата калия в кислой среде окисляет алкильный заместитель. Окисление происходит таким образом, что вся боковая цепь "отгорает", а связанный с кольцом атом углерода окисляется до карбоксильной группы

Взаимодействие гомологов бензола с галогенами (хлором или бромом) в условиях свободнорадикального замещения (см. с. 139) осуществляется с участием боковой цепи. При этом на атом галогена замещается, как правило, атом водорода при атоме углерода, непосредственно связанном с бензольным кольцом (α-положение):

Стабильность бензильного радикала объясняется сопряжением неспаренного электрона, расположенного на р-орбитали, с -электронами бензольного кольца:

Классификация, номенклатура, изомерия галогенуглеводородов.

Классификация.

По типу атома галогена галогеноуглеводороды подразделяют на фторо-, хлоро, бромо-, иодопроизводные, а также смешанные производные

По числу атомов галогена различают моно-, ди-, тригалогениды и т.д.

В зависимости от того, с каким атомом углерода связан атом галогена, выделяют первичные, вторичные и третичные галогенуглеводороды.

По строению углеводородных радикалов, связанных с атомом галогена, галогеноуглеводороды подразделяют на:

Предельные (галогеналканы, галогеноциклоалканы)

Непредельные (галогеналкены, галогеналкины, галогенарены)

Изомерия.

Структурная изомерия:

— изомерия углеродного скелета (начиная с С4)

— изомерия положения атома галогена (начиная с С3);

Пространственная изомерия:

— цис-транс-изомерия (галогеналкены, дизамещенные алициклы);

— оптическая изомерия (галогеналканы, имеющие асимметрический атом углерода)

Номенклатура

1. Тривиальная номенклатура

Сохраняются следующие тривиальные названия: хлороформ — СНС13, бромоформ — СНВr3, йодоформ — CHI3.

2. В рациональной номенклатуре называют радикал, связанный с галогеном.

СН3Сl — метилхлорид,

CH3CH2I –этилиодид

3. Номенклатура IUPAC

Реакции нуклеофильного замещения атома галогена, их использование в синтезе органических соединений различных классов (спиртов, простых и сложных эфиров, аминов, тиолов и сульфидов, нитроалканов, нитрилов). Представление об идеализированных механизмах SN1 и SN2.

Реакции нуклеофильного замещения, механизмы SN1 и SN2

Механизм SN1 (мономолекулярное нуклеофильное замещение). Карбокатионный механизм характерен для третичных галогеналканов. В механизме SN1 разрыв связи C—Hal предшествует образованию связи C—Nu. По механизму SN1 реакция протекает в две стадии:

На стадии I происходит ионизация молекулы галогеналкана с образованием карбокатиона и галогенид-иона. Процесс ионизации протекает медленно, а поэтому он определяет скорость всей реакции. В ионизации галогеналкана оказывает содействие растворитель.

На стадии II образовавшийся катион быстро взаимодействует с нуклеофильным реагентом, образуя конечный продукт реакции.

Протеканию реакции по мономолекулярному механизму (SN1) способствуют:

увеличение степени замещенности реакционного центра алкильными радикалами; использование сильноионизирующего растворителя; применение слабого нуклеофила.

Механизм реакции бимолекулярного нуклеофильного замещения. SN2. Этот механизм характерен для первичных алкилгалогенидов. Термин бимолекулярная реакция указывает на то, что на самой медленной стадии участвуют две частицы — галогеналкан и нуклеофил. В реакции на промежуточной стадии возникает так называемое переходное состояние, или активированный комплекс, в котором новая связь еще не образовалась, а старая еще не разорвалась:

Таким образом, протеканию замещения по бимолекулярному механизму (SN2) благоприятствуют:

строение радикала, обеспечивающее беспрепятственный подход нуклеофила к реакционному центру:

проведение реакции в неполярном и полярных апротонных растворителях,

использование сильного нуклеофила.

Синтез (или просто хим. свойства):

1. Гидролиз галогеналканов с образованием спиртов: р-я обратима, поэтому обычно ее проводят в присутствии водных растворов щелочей или карбонатов щелочных металлов

![]()

2. Взаимодействие с алкоголятами и фенолятами (реакция Вильямса) – образование простых эфиров

3. Взаимодействие с солями карбоновых кислот (в среде полярного растворителя) с образованием сложных эфиров:

4. Взаимодействие с аммиаком с образованием алканаминов

5. Взаимодействие с солями циановодородистой кислоты.

Первичные и вторичные галогеналканы с солями щелочных металлов циановодородной кислоты (KCN, NaCN) в среде полярного растворителя образуют нитрилы

Основными продуктами реакции вторичных и третичных галогеналканов с серебра цианидом в среде протонного полярного растворителя являются изонитрилы (изоцианиды)

6. Взаимодействие с гидросульфидами и сульфидами щелочных металлов.

При действии на первичные и вторичные галогеналканы гидросульфидов щелочных металлов образуются тиоспирты (меркаптаны), при действии сульфидов — тиоэфиры.

Соединения с повышенной подвижностью атома галогена. (аллил- и бензилгалогениды). Соединения с пониженной подвижностью атома галогена (винилхлорид и хлорбензол). Реакции элиминирования галогеноводорода. Правило Зайцева.

Соединения с повышенной и пониженной подвижностью атома галогена

По легкости замещения галогена независимо от механизма реакции галогенпроизводные располагаются в следующий ряд:

аллил- и бензилгалогениды > алкилгалогениды > винил- и арилгалогениды

Аллил- и бензилгалогениды очень легко по сравнению с галогеналканами вступают в реакции нуклеофильного замещения.

Реакции нуклеофильного замещения аллил- и бензилгалогенидов протекают по механизму SN1.

Электронодонорные заместители (I рода), которые могут дополнительно стабилизировать интермедиат, повышают реакционную способность бензил-галогенидов.

Реакционная способность винил- и арилгалогенидов.

Винил- и арилгалогениды обладают более низкой реакционной способностью в реакциях нуклео-фильного замещения по сравнению с галогеналканами.

Арилгалогениды не взаимодействуют с нуклеофильными реагентами ни по механизму SN2, ни по механизму SN1. Предполагают, что реакция протекает через стадию дегидрирования с образованием дегидробензола и последующим присоединением (механизм отщепления-присоединения, ариновый механизм)

Реакции элиминирования галогеноводорода. Механизм Е 2. Правило Зайцева (Дегидрогалогенирование галогеналканов)

Как и в реакции замещения, известно элиминирование мономолекулярное и бимолекулярное. Как и при замещении среди различных галогеналканов легче всего в эту реакцию будут вступать иодиды.

Реакции отщепления протекают в соответствии с правилом Зайцева, которое гласит, что при дегидрогалогенировании алкилгалогенидов водород отщепляется от соседнего наименее гидрогенизированного атома углерода:

Правило можно сформулировать иначе: реакция идет преимущественно в направлении образования наиболее замещенных алкенов.