- •1. Общая психология как конкретно-научная дисциплина. Методологические основы и принципы психологии.

- •Методологические основы и принципы психологии.

- •6. Общие представления о памяти. Виды памяти. Методы изучения памяти.

- •7. Воображение. Механизмы переработки представлений в воображаемые образы.

- •9. Общение. Виды общения. Функции общения.

- •11. Культурно-историческая теория л.С. Выготского.

- •12. Соотношение понятий личность, индивид, индивидуальность. Субъект и его деятельность.

- •13. Биологическая и психологическая природа эмоций. Физиологические механизмы эмоций и чувств.

- •14. Эмоции, функции эмоций. Формы проявления эмоций.

- •15. Эмоциональные процессы и состояния. Эмоции и процессы познания.

- •16. Понятие личность. Проблема биологического и социального в психологии личности.

- •17. Понятие личности. Защитные механизмы личности.

- •18. Формирование и развитие личности. Мировоззрение личности ее интересы и идеалы.

- •19. Понятие установки. Внутренняя и внешняя установка.

- •20. Установки личности и особенности их формирования.

- •21. Самооценка, ее формирование. Влияние самооценки на поведение личности.

- •22. Направленность личности, движущие силы развития личности.

- •23. Направленность личности и ее активность. Основные виды и формы направленности.

- •25. Воля и личность. Произвольная и волевая регуляция в деятельности и отдельных действиях.

- •26. Проблема мотивации в психологии. Основные теоретические подходы к изучению мотивации. Мотивы и мотивация поведения.

- •29. Стресс. Основные черты психологического стресса. Теория стресса г.Селье.

- •30. Стресс и стрессоустойчивость. Способы повышения стрессоустойчивости.

7. Воображение. Механизмы переработки представлений в воображаемые образы.

Воображение - психич. процесс создания новых образов (представлений) путём переработки материала из прошлого опыта.

Оно - познавательный процесс. Специфика состоит в переработке прошлого опыта. Оно неразрывно связано с процессом памяти (запоминание, сохранение, воспроизведение и забывание). Преобразует то, что есть в памяти. Образы воображения опираются на представления памяти. Но эти представления подвергаются глубокому изменению. Представления памяти - это образы предметов и явлений, которых мы в данный момент не воспринимаем, но когда-то воспринимали. Но мы можем, исходя из знаний и опираясь на опыт человечества, создать себе представления о таких вещах, которых никогда раньше сами не воспринимали.

Воображение - познавательный процесс и имеет в своей основе аналитико-синтезическую деятельность человеческого мозга. Анализ помогает выделить отдельные части и признаки предметов или явления, синтез - объединить в новые, до сих пор не встречавшиеся комбинации. В результате создается образ или система образов, в которых реальная действительность отражается человеком в новом, преобразованном, измененном виде и содержании. Физиологическая основа воображения - образование новых сочетаний из временных нервных связей, уже сформировавшихся в коре больших полушарий мозга.

Механизмы переработки представлений в воображаемые образы Образы, воссоздаваемые в процессе воображения, не могут возникать из ничего. Они формируются на основе нашего предшествующего опыта, на основе представлений о предметах и явлениях объективной реальности. Создание образов воображения проходит 2 этапа: 1) анализ : расчленение впечатлений и представлений; На первом этапе происходит своеобразное расчленение впечатлений, или имеющихся представлений, на составные части. Другими словами, первый этап формирования образов воображения характеризуется анализом полученных от реальности впечатлений или сформированных в результате предшествующего опыта представлений. В ходе такого анализа происходит абстрагирование объекта, т. е. он представляется нам изолированным от других объектов, при этом также происходит абстрагирование частей объекта. 2) синтез. С этими образами далее могут осуществляться преобразования двух основных типов. Во-первых, эти образы могут быть поставлены в новые сочетания и связи. Во-вторых, этим образам может быть придан совершенно новый смысл. В любом случае с абстрагированными образами производятся операции, которые могут быть охарактеризованы как синтез. Эти операции, составляющие суть синтезирующей деятельности воображения, являются вторым этапом формирования образов воображения. Причем формы, в которых осуществляется синтезирующая деятельность воображения, крайне многообразны. Мы рассмотрим лишь некоторые из них. Воображение реализуется в след. формах 1. Агглютинация (соединение отдельных образов не соедин. в реальности) 2. Комбинирование ( соедин. отдельных образов в новые сочетания) 3. Акцентирование (заострение некоторых сторон воображаемого явления)

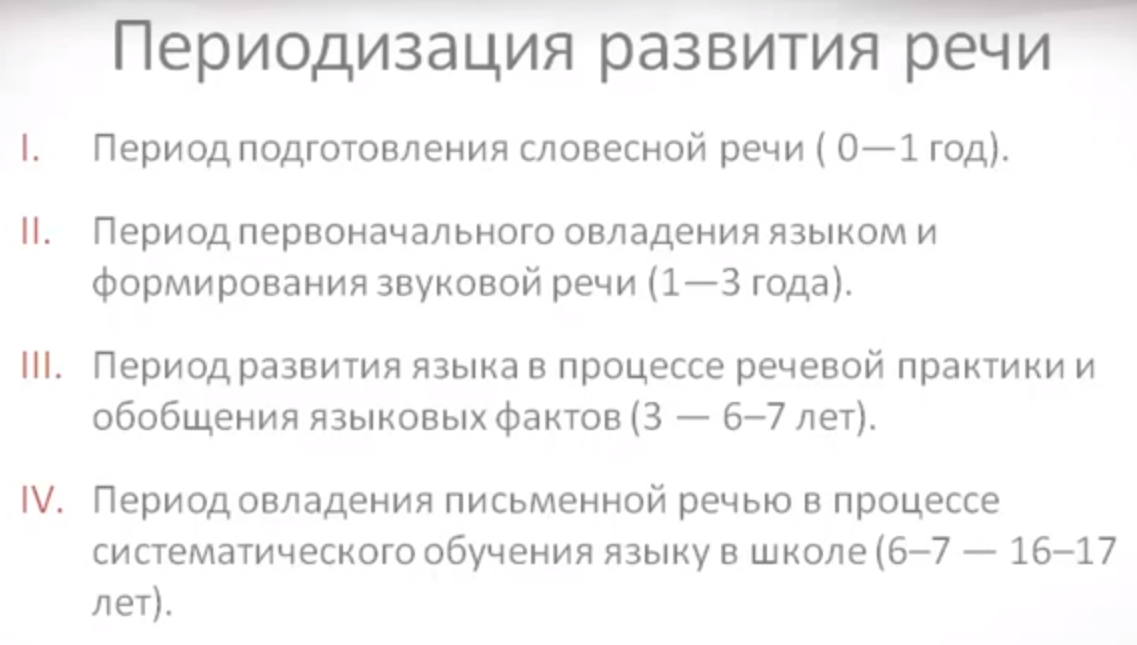

8. Развитие речи в онтогенезе. Функции и виды речи. В логопедии термином «онтогенез речи» принято обозначать весь период формирования речи человека, от первых его речевых актов до того совершенного состояния, при котором родной язык становится полноценным орудием общения и мышления.

Первый этап — подготовительный (с момента рождения ребенка до одного года). В это время происходит подготовка к овладению речью. С момента рождения у ребенка появляются голосовые реакции: крик и плач, которые способствуют развитию тонких и разнообразных движений трех отделов речевого аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного. Около 2 мес. появляется гуление и к началу 3-го мес. — лепет. Лепет — это сочетание звуков, неопределенно артикулируемых. С 5 мес. ребенок слышит звуки, видит у окружающих артикуляционные движения губ и пытается подражать. С 6 мес. ребенок путем подражания произносит отдельные слоги. В дальнейшем путем подражания ребенок перенимает постепенно все элементы звучащей речи: не только фонемы, но и тон, темп, ритм, мелодику, интонацию. В возрасте 7 — 9 мес. ребенок начинает повторять за взрослым разнообразные сочетания звуков. К концу первого года жизни появляются первые слова.

Второй этап — преддошкольный (от одного года до 3 лет). Активный и пассивный словари растут. Ребенок начинает говорить предложениями. К 3-м годам правильно произносит звуки за исключением сложных. Первые слова ребенка носят обобщенно-смысловой характер. Одним и тем же словом или звукосочетанием он может обозначать и предмет, и просьбу, и чувства. С полутора лет слово приобретает обобщенный характер. Появляется возможность понимания словесного объяснения взрослого, усвоения знаний, накопления новых слов. Значения слов становятся все более определенными.

Третий этап — дошкольный (от 3 до 7 лет). На дошкольном этапе у большинства детей еще отмечается неправильное звукопроизношение. Можно обнаружить дефекты произношения свистящих, шипящих, сонорных звуков.

Четвертый этап — школьный (от 7 до 17 лет). Младший школьный возраст. Контекстная и письменная речь. Подростковый возраст. Появляется литературная речь. Главная особенность развития речи у детей на данном этапе по сравнению с предыдущим — это ее сознательное усвоение. В школьном возрасте происходит целенаправленная перестройка речи ребенка — от восприятия и различения звуков до осознанного использования всех языковых средств.

Функции речи

Функция воздействия заключается в способности человека посредством речи побуждать людей к определенным действиям или отказу от них. Функция сообщения состоит в обмене информацией (мыслями) между людьми посредством слов, фраз. Функция выражения заключается в сообщении отношения к предмету, явлению или самому себе. Функция обозначения состоит в способности давать называния предметам и явлениям Виды речи: Внутренняя/Внешняя→ Письменная, устная, жестовая Устная: Монологическая речь – речь одного человека. Ее основное достоинство заключается в возможности донести до слушателей собственную мысль без искажения и с необходимыми доказательствами. Диалогическая речь происходит между двумя или несколькими лицами. Это более легкий вид речи, так как не требует развернутости, доказательности, продуманности в построении фраз.