Lecture 2 / 1. Вагинальный отросток. Грыжи, желточный проток. 6 леч

..pdf

Варикоцеле у детей и подростков

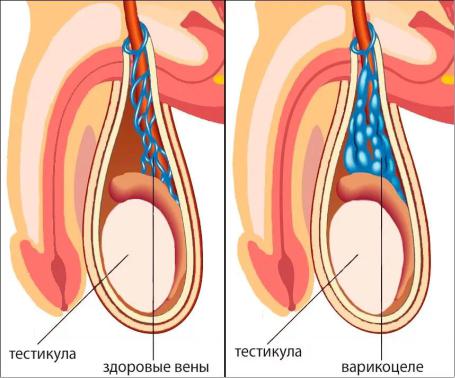

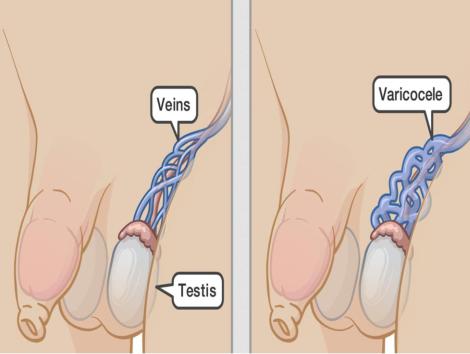

Варикоцеле - патологическое расширение вен гроздьевидного сплетения яичка, вызванное венозным рефлюксом.

Категории МКБ: Варикозное расширение вен мошонки (I86.1)

В 1918 г. выдающийся аргентинский хирург сербского происхождения О. Иваниссевич определил варикоцеле как «анатомо-клинический синдром, который анатомически характеризуется варикозом вен внутри мошонки, а клинически — венозным рефлюксом, например, вследствие клапанной недостаточности яичковой вены»

Это широко распространенное заболевание, обнаруживаемое у 16,2% обследованных пациентов. Наибольшая частота варикоцеле (12– 28,7%) приходится на 14–15-летний возраст.

У детей до 10 лет варикоцеле встречается гораздо реже, в 0,7–5,7% случаев.

У 30–40% мужчин, обследуемых по поводу бесплодия, обнаруживают варикоцеле.

Этиология и патогенез

У детей варикоцеле, как правило, бывает идиопатическим и левосторонним. Вторичное варикоцеле характерно для взрослых; крайне редко варикоцеле обнаруживают справа или с обеих сторон.

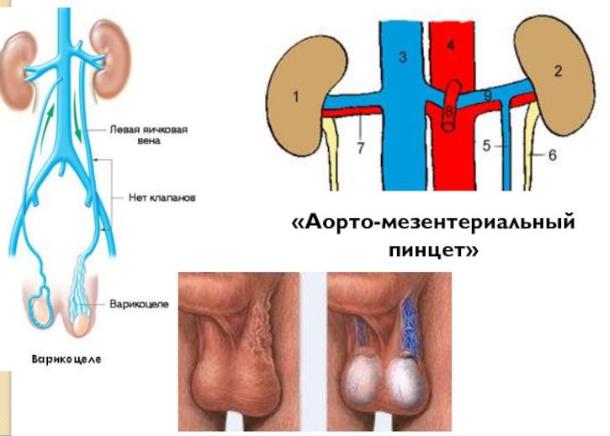

Это можно объяснить различным впадением семенных вен справа и слева.

В норме кровоотток от яичка осуществляется по системам трех вен: яичковой, кремастерной и вене семявыносящего протока.

Кремастерная вена и вена семявыносящего протока впадают в подвздошные сосуды, правая яичковая

— в нижнюю полую вену, а левая яичковая — в левую почечную, проходя на своем пути такое анатомическое образование, как

аортомезентериальный пинцет.

Величина угла в аортомезентериальном пинцете меняется в зависимости от положения тела больного:

•в клиностазе (лежа) угол больше, и отток по почечной вене не нарушен;

•в ортостазе (стоя) угол уменьшается, что приводит к сдавлению почечной вены.

В ортостазе венозный ток извращен и направлен из почечной вены вниз по яичковой вене в гроздьевидное сплетение; в клиностазе его направление обычное

— из яичковой вены в почечную. Резкое переполнение гроздьевидного сплетения в положении стоя исчезает при переходе больного в положение лежа (ортостатическое варикоцеле). Именно этому механизму формирования варикоцеле отводят приоритетную роль.

причины варикоцеле

•недостаточность клапанов яичковой вены или их врожденное отсутствие;

•прямой угол впадения левой яичковой вены в левую почечную вену;

•слабость венозных стенок, что проявляется потерей мышечных волокон, т.е. с этих позиций варикоцеле рассматривают как одну из форм дисгенезии гонад;

•нарушение редукции системы кардинальных вен, формирования ствола нижней полой вены из первичных вен обусловливает левостороннюю локализацию варикоцеле;

•ели левая внутренняя яичковая вена впадает в почечную слишком близко к почке (короткий ренальный ствол — около 15% причин варикоцеле);

•в очень редких случаях аномального впадения правой яичковой вены в правую почечную вену при венозной почечной гипертензии может развиться правостороннее варикоцеле;

•хроническая гиперемия половых органов (злокачественная юношеская мастурбация).

КЛАССИФИКАЦИЯ

По стороне поражения: левосторонней (70-80% случаев), правосторонней (4%) и двусторонней (16-26%).

По характеру венозного рефлюкса (CoolsaetB.L.,1980):

•с ренотестикулярным;

•с илеотестикулярным,

•со смешанным вариантом рефлюкса

По степени:

•I степень –расширение вен яичка определяется только пальпаторно при проведении пробы Вальсальве в вертикальном положении ребенка;

•II степень –расширенные извитые вены четко видны и пальпируются в мошонке в вертикальном положении ребенка даже без пробы Вальсальве, в горизонтальном положении вены спадаются;

•III степень - расширенные извитые вены четко видны и пальпируются в мошонке, определяется уменьшение размеров яичка.

По сочетанию с гипертензией в почечной вене:

•варикоцеле с гипертензионным синдромом в почечной вене;

•варикоцеле без гипертензионного синдрома в почечной вене.

Клиническая картина

•Клинические проявления варикоцеле обычно скудны.

•Как правило, первичное варикоцеле выявляют при врачебном осмотре, диспансерных массовых обследованиях.

•Молодые люди отмечают увеличение, опущение левой половины мошонки, незначительные тянущие ощущения в яичках, мошонке и паховой области на стороне поражения, усиливающиеся при ходьбе и физической нагрузке, половом возбуждении и мастурбации.

•При значительном варикоцеле отвисшая мошонка мешает ходьбе.

•Отмечают уменьшение левого яичка.

Увеличение левой половины мошонки чаще появляется в ортостазе и исчезает в клиностазе. В запущенных случаях боль носит постоянный характер.

При переходе варикоцеле на 2-ю стадию подросток может обнаружить расширенные сосуды при ощупывании мошонки, особенно в момент полового возбуждения. При запущенной форме болезни пациент замечает извитые вены при самоосмотре половых органов.

Диагностика

Боли в мошонке и необычные находки при пальпации половых органов – показание к обследованию у детского уролога.

Первичная диагностика включает детальный сбор анамнеза, осмотр половых органов в положении лежа и стоя, пальпацию мошонки с применением функциональных проб (Иваниссевича, Вальсальвы).

Для подтверждения варикоцеле подростку назначают расширенную программу обследования, которая включает такие методы:

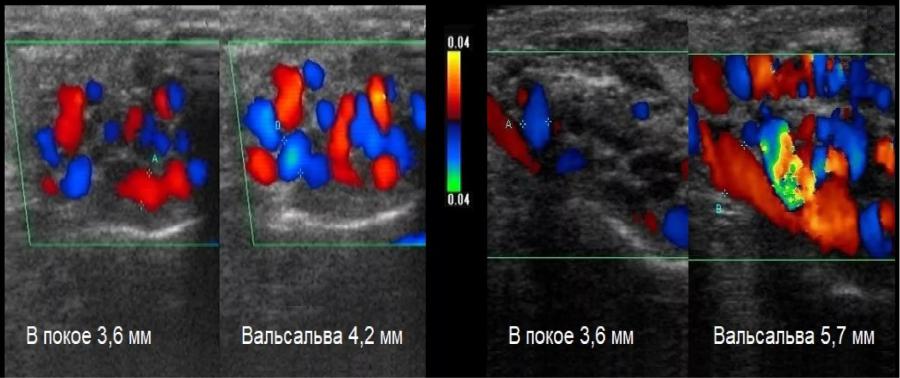

УЗИ мошонки. Ультразвуковая допплерография – «золотой стандарт» диагностики варикоцеле у подростков. По данным исследования определяют поражение сосудов на любой стадии, оценивают размеры и объем яичек в сравнении с возрастной нормой. Для получения достоверных результатов УЗДГ дополняют пробой Вальсальвы, которую выполняют в вертикальном и горизонтальном положении тела.

Контрастная рентгенография. Для диагностики вторичного варикоцеле необходима ангиография системы почечных сосудов, флебография нижней полой вены. Благодаря контрастированию удается точно определить наличие, локализацию и тяжесть сосудистых аномалий, которые вызвали нарушения оттока венозной крови от тестикул.

Дополнительные инструментальные методы. При сложностях в диагностике и подозрении на субклиническое течение болезни применяют дополнительные исследования. Ценную информацию получают при контактной скротальной термометрии, теплографии, радиоизотопном

сканировании мошонки.

Лабораторные методы. Подростку назначают общий анализ мочи, чтобы выявить протеинурию, эритроцитурию и другие изменения, которые могут указывать на первичную патологию почек и ренальных сосудов. При уменьшенном размере яичек обязательно назначают расширенный гормональный профиль с определением тестостерона, гонадотропных гормонов.

Функциональные пробы – Иваниссевича и Вальсальвы («кашлевого толчка»). Пробу «кашлевого толчка» проводят при пальпации семенного канатика.

При покашливании в области наружного пахового кольца у больных детей определяется импульс, который возникает вследствие передачи повышенного внутрибрюшного давления на вены гроздьевидного сплетения; у здоровых детей этот импульс обычно не определяется.

Демонстративным является также прием Иваниссевича: у ребенка в положении лежа семенной канатик на уровне наружного кольца пахового канала прижимают к лонной кости. При этом вены канатика в мошонке не наполнены

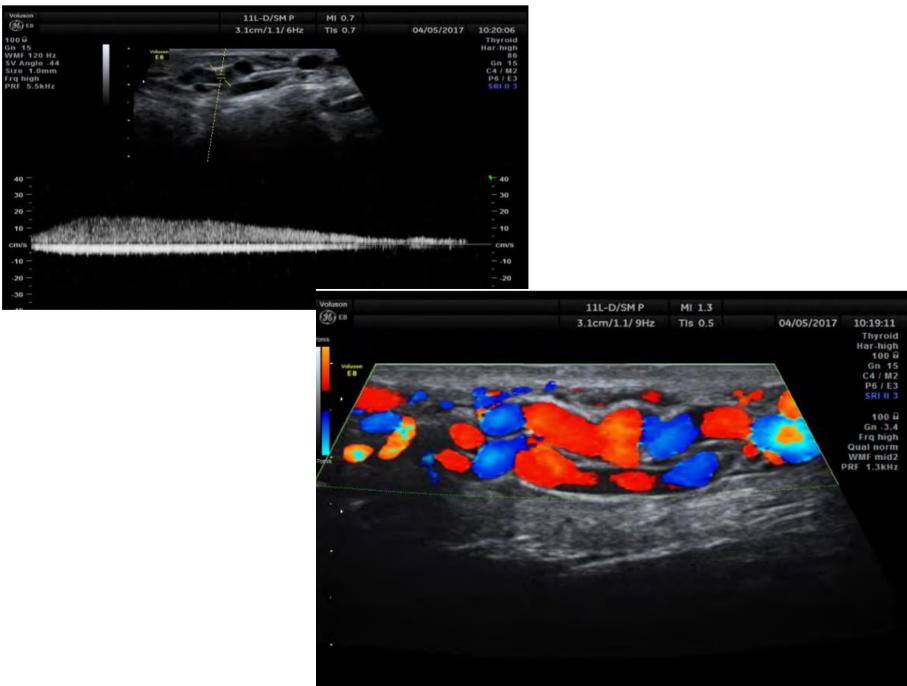

Ультразвуковая картина расширенных вен гроздьевидного сплетения

Патологический венозный рефлюкс при пробе Вальсальвы в режиме допплерографии

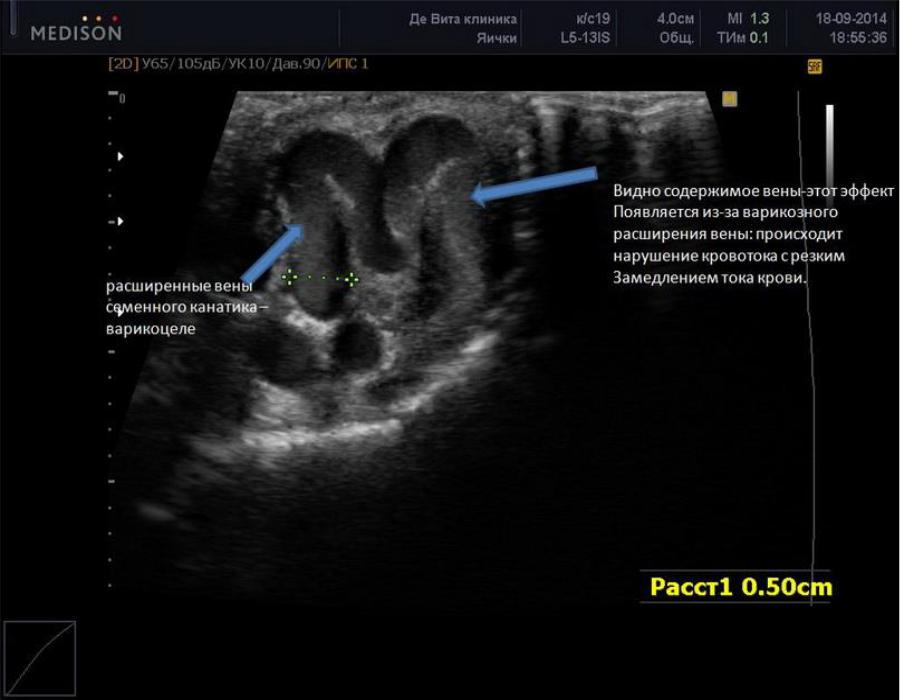

Ультразвуковая картина варикозно-расширенных вен гроздьевидного сплетения левого яичка

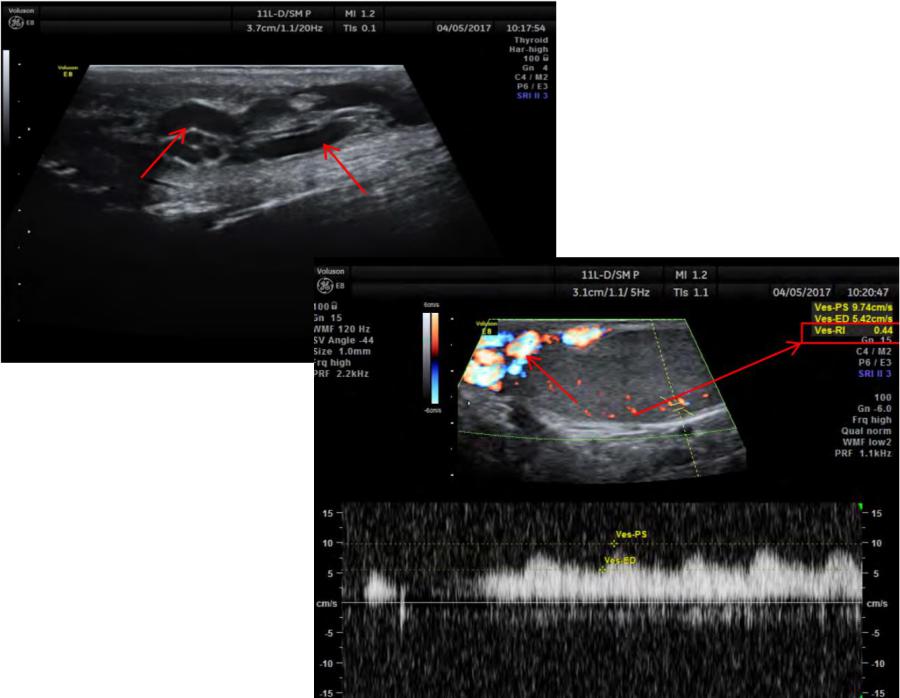

Ультразвуковая картина реверсивного кровотока в венах гроздьевидного сплетения и снижения индекса резистентности паренхиматозных сосудов яичка слева