- •Часть 2

- •2. Эволюция представлений о материи в истории философской мысли.

- •3.Основные формы движения, их качественная специфика и взаимосвязь

- •Вопросы проблемного характера

- •Тема № 10. Сознание, его происхождение и сущность

- •2. Сознание как высшая форма отражения действительности

- •5. Материальное и идеальное. Проблема идеального.

- •Вопросы проблемного характера

- •Тема № 11. Концепция развития и основные категории диалектики

- •2. Принцип всеобщей связи явлений. Понятие закона. Типы законов.

- •3.Основные законы диалектики и их значение для биологии и медицины.

- •4. Синергетика - общая теория самоорганизации

- •5. Основные категории диалектики и их значение для медицины.

- •6 Концепции причинности в современной медицине.

- •Вопросы проблемного характера

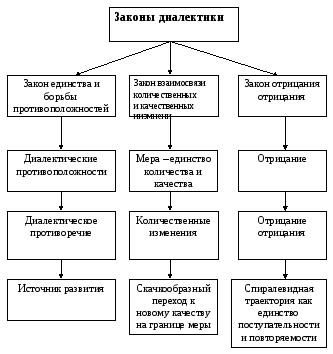

3.Основные законы диалектики и их значение для биологии и медицины.

Основные законы диалектики на идеалистической основе были разработаны Гегелем, на материалистической - Марксом к Энгельсом. Эти законы развития мира раскрывают механизм, причину и направленность изменений, происходящих в нем.

Источник саморазвития определяет закон единства и борьбы противоположностей. В соответствии с этим законом всякий предмет, явление в своем развитии содержит в себе противоречие, т.е. единство противоположностей, борьба, взаимодействие которых заставляет предмет изменяться определенным образом. Содержание закона выражается через категории тождества – различия противоположности и противоречия. Тождество выражает равенство, одинаковость предмета, явления с самим собой, выражает одинаковость, "симметричность", единство взаимоисключающих сторон существования предмета, явления. Различие показывает неодинаковость, непохожесть, "ассиметрично" разных сторон явления, предмета. Доведение различий, элементов и тенденции до некоторого предела сохранения целостности даёт противоположность.

Противоречие - единство, одновременно проявляющееся в тождестве и различии противоположностей. Смысл закона: взаимовлияющие стороны как взаимоотрицают, так и взаимополагают друг друга. Взаимополагание сохраняет единство взаимовлияющих сторон, единство целого. Взаимоотрицание сторон целого приводит к изменению и, наконец, к разрушению былого единства. Закон фиксирует источник неизменности и изменчивости вещей. Этот источник - взаимовлияющие, внешняя активность частей, составляющих мира.

Методологическое значение данного закона состоит в том, что, во-первых, он ориентирует на поиск источника самодвижения объекта; во-вторых, указывает на преходящий характер изучаемого объекта, явления; в-третьих, направляет процесс познания на ступени объяснения объекта; в-четвёртых, фиксируется внутренняя сторона существования объекта, т.е. его сущность.

Живым системам свойственны следующие особенности противоречий: I) для биологических систем присуше переплетение внешних и внутренних противоречий, при этом роль и значение этих противоречий постоянно меняется; 2) многоуровневый характер строения живых систем вызывает разный характер смены основных и не основных противоречий на этих уровнях; 3) интенсивность и многонаправленность развития систем живой природы обуславливают быструю и гибкую смену главных противоречий на каждом данном этапе; 4) разрешение противоречия в живых системах происходит не всяким, а совершенно определённым способом; смена форм жизнедеятельности всегда происходит путём частичного сохранения старого (переболевший организм не возвращается к исходному состоянию, выздоровление - не менее противоречивый процесс, чем заболевание).

Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений раскрывает механизм развития. Согласно этому закону качественная трансформация предмета происходит тогда и только тогда, когда изменение количественных характеристик этого предмета достигает определённого предела.

Качество - это система важнейших, необходимых свойств предмета. Это внешняя и внутренняя определённость, система характерных черт предмета, теряя которую предмет перестаёт быть тем, что он есть. Количество - это такая определённость предмета, благодаря которой её можно разделить на однородные части и собрать эти части воедино. Количество отражает определённость существования предмета, его тождество с другими. Качество - это неизменяющаяся, а количество - изменяющаяся определённость существующего предмета. Качество и количество, являясь сторонами определённости предмета, образуют единство, которое выражается категорией меры, т.е. количество всегда качественно и наоборот.

Если количественное изменение переходит ту или иную границу, происходит нарушение меры и предмет переходит в принципиально новое качество. Устойчивость сменяется неустойчивостью, происходит скачок непрерывности движения данного предмета. При этом качественно изменяются определенные свойства объекта, другие же меняются лишь количественно.

Закон имеет большое методологическое значение. Во-первых, он ориентирует познающего субъекта на описание объекта. Во-вторых, само описание подчиняется последовательности: качество - количество - мера. В-третьих, эта последовательность описания приводит к фиксации внешней стороны существования объекта, то есть явления. Изменение, не сопровождающееся качественным преобразованием, называется эволюцией. При наличии качественного преобразования говорят о развитии.

Болезнь представляет собой яркое проявление объективной диалектики количественных и качественных изменений, превращение количественных изменений в качественные. Когда силы чрезвычайного раздражителя превышают приспособительные и защитные силы, тогда-то и происходит "поломка" и возникает новое качественное состояние - болезнь.

Закон отрицания-отрицания определяет направленность и преемственность в процессе развития куда, в каком направлении происходит развитие, каковы его основные фазы и их взаимосвязь. Согласно этому закону всякая последующая фаза развития предмета отрицает предыдущую таким образом, что удерживает, сохраняет все необходимые положительные моменты последней.

Категория отрицания выражает процесс превращения исходного состояния (фазы) предмета в свою противоположность, т.е. в последующее состояние (фазу). Отрицание отрицания, как категория диалектики, отображает процесс перехода полученной противоположности, т.е. отрицания исходной фазы предмета, теперь уже в свою противоположность. При этом происходит не полное отрицание (уничтожение) предыдущего состояния и тем самым возрождение исходного состояния, а переход к новому циклу развития с воспроизведением в качестве его существенных моментов некоторых свойств и отношений предыдущей стадии. Эта черта закона выражается категорией снятие. Снятие есть разрешение противоречия, образуемого единством и борьбой исходного состояния и его отрицанием путём перехода в третье состояние, синтезирующее в себе необходимые и существенные стороны первых двух. Происходит повторение на высшей ступени развития известных сторон низших, своеобразный возврат якобы к старому, но на более высоком уровне. Повторяемость, преемственность, будучи необходимыми атрибутами процесса развития, определяют спиралевидную форму его реализации. Эту особенность закона отображает образ спирали.

В то же время необходимо отметить: данные науки свидетельствуют, необязательно развитие идёт по спирали. Отрицание отрицания характерно только для прогрессивной линии развития, и то при условии наличия цикличности. Но наряду с прогрессом есть регресс, а наряду с цикличностью ее поступательность.

Методологическое значение закона отрицание отрицания состоит в том что, во-первых, он указывает на определённую направленность предмета; во-вторых, ориентирует на раскрытие его структуры и формы самого движения; в-третьих, он определяет прогностическую компоненту познания, в-четвёртых, фиксируется конкретное единство сущности и явления как противоположных сторон существования предмета.

Можно назвать, по меньшей мере, две сферы приложения этого закона к биологическим и медицинским исследованиям. Во-первых, это сами объективные процессы развития в живой природе. Преемственность в развитии - одна самых ярких и существенных черт функционирования живых систем Она наблюдается и в природе индивидуального развития, и в филогенезе вида. В XIX в. И.Мюллером и Э.Геккелем был сформулирован биогенетический закон, согласно которому любой живой организм несёт в себе не только собственно индивидуальные черты, но и черты своих предков. Эти черты приобретены в процессе длительного исторического развития вида. Онтогенез живой системы кратко, в сжатом виде повторяет её филогенез. Поэтому процесс размножения можно и нужно рассматривать не только как воссоздание нового организма, но и как сохранение элементов старого в новом. Во-вторых, это процесс смены научных теорий в медицине. Прослеживается следующая закономерность движения научной мысли. Господствующий на протяжении почти всего XIX в. органо-морфологичеекий подход сменился на рубеже XIX и XX вв. функционально-физиологическим подходом. А в последние два десятилетия в связи с успехами молекулярной биологии и расшифровкой генетического кода отмечается оживление морфологического подхода, но только в более глубоком субмикроскопическом уровне.