- •Введение

- •1. Организация службы эксплуатации зданий

- •1.1. Содержание и задачи технической эксплуатации зданий

- •1.2 Организация технической эксплуатации жилых и общественных зданий

- •1.3 Организация эксплуатации производственных зданий

- •1.4 Обязанности технического персонала по эксплуатации зданий

- •1.5 Приемка зданий в эксплуатацию

- •2. Износ зданий и виды их ремонта

- •2.1 Износ элементов зданий и срок их службы

- •2.2 Виды ремонта

- •2.3 Амортизация и амортизационный фонд

- •2.4 Источники финансирования ремонтных работ

- •3. Основные правила эксплуатации зданий

- •3.1 Требования и нормы температурно-влажностного и гигиенического режимов

- •3.1.1 Температура, кондиционирование и вентиляция

- •3.1.2 Влажность воздуха

- •3.1.3 Освещение

- •3.1.4 Звукоизоляция

- •3.2 Правила содержания помещений

- •3.2.1 Помещения общего пользования

- •3.2.2 Подвалы и полуподвалы

- •3.2.3 Чердачные помещения

- •3.3 Содержание территорий жилых районов и предприятий

- •3.4 Осмотр зданий

- •4. Содержание конструкций

- •4.1 Общие положения

- •4.2 Фундаменты и стены подвалов.

- •4.3 Стены зданий

- •4.4 Содержание перекрытий и полов

- •4.5 Содержание перегородок

- •4.6 Крыши и покрытия

- •4.7 Фонари, оконные и дверные проемы

- •4.8 Балконы, карнизы, лестницы

- •4.9 Уход за печами и кухонными очагами

- •5. Борьба с сыростью, гниением и коррозией в зданиях

- •5.1 Основные причины появления сырости

- •5.2 Способы устранения сырости

- •5.3 Защита древесины от гниения в конструкциях зданий

- •5.4 Борьба с коррозией

- •6. Эксплуатация санитарно-технических устройств и электрооборудования

- •6.1 Общие положения

- •6.2 Системы центрального отопления

- •6.3 Топливо и его расходование

- •6.4 Тепловые сети

- •6.5 Вентиляционные установки

- •6.6 Системы водопровода и горячего водоснабжения

- •6.7 Канализация

- •6.8 Газоснабжение

- •6.8.1 Наружные газопроводы

- •6.8.2 Внутридомовое газовое оборудование

- •6.8.3 Газифицированные отопительные котельные

- •6.9 Электрооборудование и слаботочные устройства

- •6.9.1 Эксплуатация силовых и осветительных электропроводок

- •6.9.2 Эксплуатация осветительных приборов

- •6.9.3 Эксплуатация электродвигателей и пусковой арматуры

- •6.9.4 Радиовещательная сеть

- •6.9.5 Телевидение

- •7. Техника безопасности при эксплуатации зданий

- •Приложения

- •3. Таблицы физического износа внутренних систем инженерного оборудования

- •Примеры оценок физического износа конструкций, элементов, систем и здания в целом

- •Пример 1. Оценка физического износа отдельных участков, конструктивного элемента

- •Пример 2. Оценка физического взноса конструктивного элемента с учетом удельного веса участков, имеющих различное техническое состояние

- •Пример 3. Оценка физического износа полов из различных материалов

- •Исходные данные

- •Пример 6. Определение физического износа здания в целом

- •Примерные усредненные удельные веса укрупненных конструктивных элементов

- •Удельные веса слоев в многослойных панелях стен и совмещенных крыш (по стоимости) для II территориального района

- •Основные термины и определения

- •Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий и объектов

- •Перечень основных работ по техническому обслуживанию зданий и объектов Работы, выполняемые при проведении осмотров отдельных элементов и помещений

- •Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период

- •Работы по раскрытию продухов в цоколях и вентиляции чердаков. Осмотр кровель фасадов и полов в подвалах.

- •Прочие работы

- •Библиографический список

- •Оглавление

4. Содержание конструкций

4.1 Общие положения

Установленные сроки службы зданий могут быть соблюдены при надлежащем содержании основных конструкций.

Отдельные части зданий и сооружений тесно связаны между собой, поэтому незначительные дефекты в одной из конструкций иногда вызывают крупные и трудноустранимые дефекты в другой, даже непосредственно не связанной с данной конструкцией.

Важнейшим условием правильной технической эксплуатации является постоянное наблюдение за состоянием конструкций и частей зданий, выявление и своевременное устранение дефектов, т.е. правильное содержание конструкций здания.

В настоящей главе рассматриваются вопросы, связанные с уходом за частями зданий и устранением тех дефектов, которые появляются в ходе эксплуатации зданий. Повреждения, аварии и деформации, вызванные различного рода нарушениями проектных, строительных норм и правил, в данном пособии не освещены. Общее правило, которым надлежит руководствоваться при устранении дефектов и повреждений, должно быть таким: устанавливается и устраняется причина повреждения, а затем выполняются работы по устранению повреждения.

Необходимым условием правильного содержания конструкций здания является надзор за нагрузками. Нельзя допускать в процессе эксплуатации перенапряжений в несущих конструкциях или изменения характера и распределения действующих нагрузок сравнительно с принятыми в проекте.

В промышленных зданиях в процессе эксплуатации нередки превышения установленных проектами постоянных и временных нагрузок (установка дополнительного оборудования, подвеска трубопроводов) или изменение характера нагрузок (установка оборудования с динамической нагрузкой, не предусмотренной проектом). Тогда конструкции проверяются соответствующим расчетом.

Разрешение на превышение или изменение нагрузок может быть дано руководителем службы технической эксплуатации на основании заключения технической комиссии или автора проекта. Без разрешения лиц, ответственных за техническую эксплуатацию зданий, никакие отклонения от проекта не допускаются.

4.2 Фундаменты и стены подвалов.

Дефекты фундаментов — трещины в фундаментах и стенах подвала, просадки, намокания — часто угрожают целостности всего здания. Причинами, вызывающими появление таких дефектов, служат: неравномерная осадка фундаментов, неудовлетворительное состояние отмостки вокруг здания, разрушающее влияние грунтовых и поверхностных вод, неисправности подземных коммуникаций и др.

Большое значение в содержании фундаментов имеет предохранение их от увлажнения атмосферными осадками. Особо неблагоприятное влияние оказывают воды на макропористые просадочные грунты. В сухом состоянии эти грунты представляют собой прочное и надежное основание под фундаменты; при увлажнении прочность их резко снижается, что вызывает неравномерную осадку и образование трещин в фундаменте, цоколе, стенах.

Для предохранения фундаментов от увлажнения предусматривается ряд мер: вода должна иметь сток от зданий наружу, водосточные трубы должны содержаться в постоянной исправности, не допускается утечка воды из подземных коммуникаций и т. д.

Не менее важно для сохранения фундаментов содержание в исправности отмостки вокруг здания. Правильно устроенная отмостка имеет поперечный уклон в пределах 0,01—0,03. Появляющиеся выбоины, трещины и щели в процессе эксплуатации тщательно заделываются.

Сохранность фундаментов и стен подвалов зданий обеспечивается и при работах по благоустройству и реконструкции, осуществляемых уже в ходе эксплуатации зданий: озеленение территории, реконструкция улиц и др. При посадке деревьев и кустарников, например, соблюдают установленные нормами расстояния их от зданий, чтобы фундаменты не повреждались корнями (5 м для деревьев и 1,5 м для кустарников); при устройстве тротуаров строители следят за тем, чтобы стенки приямков перед окнами подвалов и входами были подняты выше уровня тротуара, а дно приямков имело уклон в сторону, противоположную от здания.

В фундаментах промышленных зданий возможны дефекты, вызванные разрушающими воздействиями кислот и других отходов химического производства на материалы конструкций. Известны случаи частичного и даже полного разрушения фундаментов и изменения физико-механических свойств грунтов в результате химического воздействия проникающих в грунт кислот.

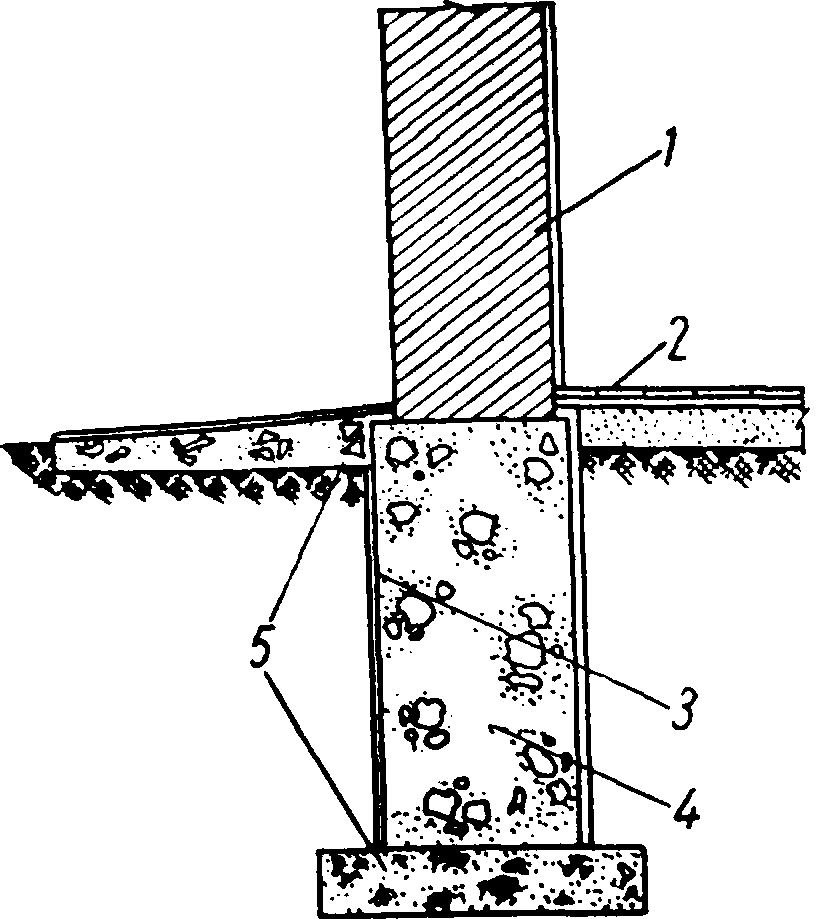

При выявлении таких дефектов производится замена части закислованного грунта вблизи конструкций, замена засыпки пазух фундаментов либо нейтрализация грунта известковой водой. После этого подводится под фундамент слой кислотостойкого битумобетона толщиной 15 см и осуществляется битумная окраска боковых поверхностей фундаментов с устройством химически стойкой отмостки из кислотоупорного битумобетона (рис. 4.1).

Существенное влияние на долговечность здания оказывает и состояние цоколя, который имеет большое эксплуатационное значение как теплоограждающая конструкция. В холодное время года сквозь толщу конструкций цоколя проникает снаружи в подвальное пространство воздух, охлаждающий полы и помещения первого этажа. Известно, что конструкция цоколя и его теплозащитные свойства определяют температурно-влажностный режим помещений первого этажа. Поэтому сохранение теплозащитных свойств цоколя составляет одну из основных задач эксплуатации.

Наиболее часты такие эксплуатационные дефекты цоколей: чрезмерное увлажнение конструкций цоколя, промерзание, образование трещин. Причины дефектов состоят в повреждении гидроизоляционного слоя, отсутствии либо повреждении покрытия откоса на обрезе цоколя, неисправности водоотвода с крыши либо недостаточном выносе свеса кровли и в повреждении защитного слоя (облицовки, штукатурки).

Рис. 4.1 Защита бутобетонных фундаментов:

1 — стена, облицованная кислотоупорной плиткой на кислотостойкой замазке;

2 — кислотостойкий пол: 3 — два слоя холодной окраски битумом;

4— бутобетон, 5 — кислотостойкий битумобетон.

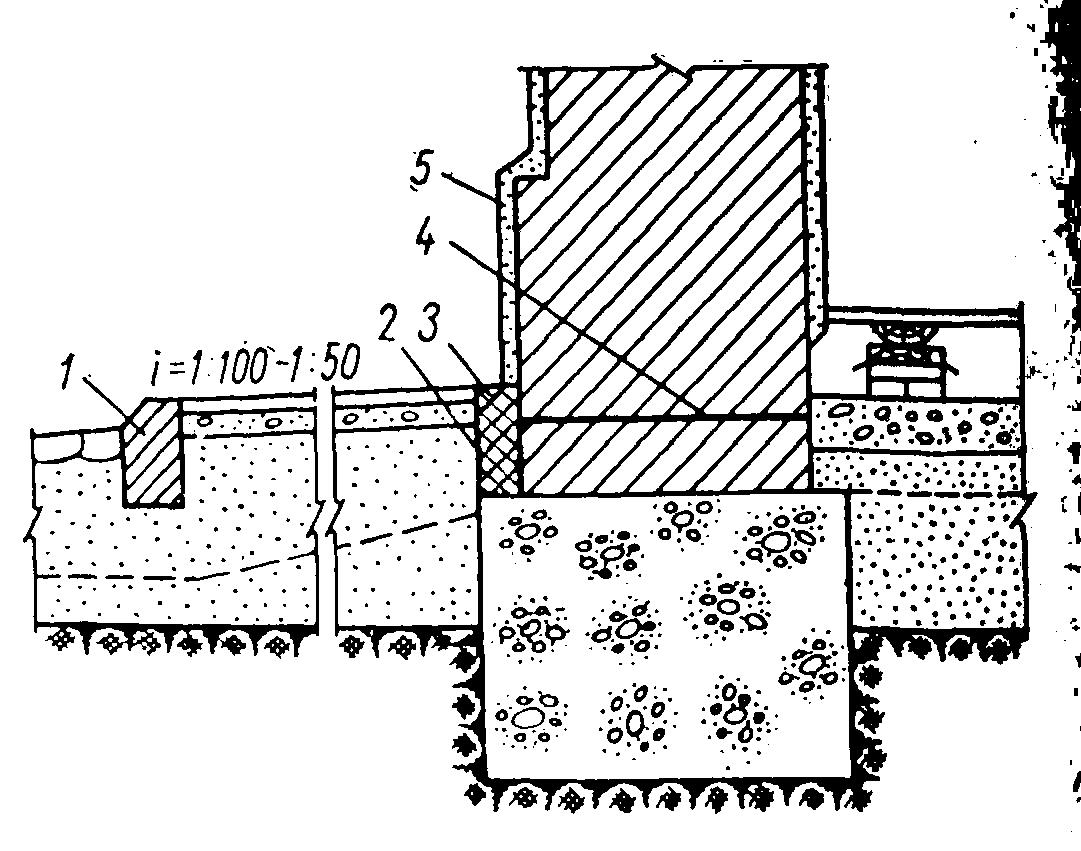

Рис. 4.2 Устройство гидроизоляции при повышении уровня тротуара или отмостки: 1 — бортовой камень (поребрик); 2 — жирная глина, смешанная с битумом; 3 — заливка битумом; 4 — горизонтальная гидроизоляция; 5 — штукатурка цементным раствором.

Так же, как и в фундаментах, большинство дефектов цоколя связа-но с увлажнением его, поэтому предупреждение и устранение этого явления входит в обязанности службы эксплуатации.

Отдельные эксплуатационные дефекты в цоколе могут появиться после выполнения некоторых работ по строительству и реконструкции. Так, в результате реконструкции улиц или пере планировки территорий иногда возникает необходимость поднять ранее установившийся уровень тротуара или отмостки. Вследствие этого заложенный в свое время слой гидроизоляции может оказаться ниже отмостки (тротуара), что вызовет увлажнение цоколя. В этом случае выполняются дополнительные работы по гидроизоляции (рис. 4.2).

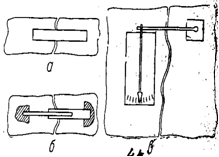

Рис. 4.3. Установка маяков: а — одиночных; б — групповых; в — угловых.

Рис. 4.4. Типы маяков: а — алебастровый; б — из прозрачных пластинок;

в — стрелочный.

В цокольной части каркасных стен, основанных на фундаментных балках, также со временем появляются нарушения, связанные с уплотнением засыпки, предохраняющей фундаментную балку от деформации, вследствие пучения грунта.

Состояние фундамента и цоколя устанавливается не только осмотром внешних частей; иногда требуется более тщательная проверка со вскрытием конструкций, заглубленных в землю. Для этого копают с обеих сторон фундамента шурфы, позволяющие осмотреть конструкцию в рабочем состоянии.

Состояние цоколя может зависеть и от характера эксплуатации помещений. Так, чрезмерное увлажнение полов первого этажа и нижней части стен вызывает появление различных дефектов в цоколе, если нет достаточной защиты в виде водоустойчивой конструкции пола, облицовки стен, гидроизоляции и др.

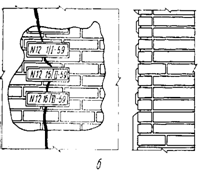

При появлении трещин в фундаменте, стенах подвала или цоколе для определения характера и интенсивности осадки на трещины накладываются маяки.

Маяком называется накладка из гипсового раствора, установленная поперек трещины и надежно закрепленная на несущей части стены по обеим сторонам трещины (рис. 4.3). Маяки ставят на очищенных от штукатурки местах, позволяющих вести повседневные наблюдения в течение 15—20 дней. Результаты записывают в особый журнал. Количество их принимается из расчета один маяк на 2—3 м трещины. Маяки бывают трех типов: алебастровый, стрелочный и маяк из прозрачных пластинок (рис. 4.4). Длина их 25—30, ширина 7—10 и толщина 2—3 см. Каждому маяку присваивают определенный номер и указывают дату его установки.

Если на протяжении срока наблюдения на маяке не появится трещин, значит образование их и неравномерная осадка прекратились, и трещину можно после расчистки заделать раствором.

Если же маяки разрушаются, значит осадка грунта продолжается. В этом случае производится более тщательное изучение деформации и трещина заделывается только после устранения причин, вызвавших ее.

В сырых местах вместо гипсовых маяков, которые плохо держатся, устраиваются маяки из цементного теста или из двух прозрачных пластинок (из пластмассы либо стекла). Удобным для наблюдения является также маяк с шарнирно закрепленной стрелкой, по отклонению которой устанавливают, какая часть стены или фундамента дает осадку.

В случаях, когда наблюдение за маяками не дает полной картины напряженного состояния конструкций, изучение производится при помощи прибора для измерения деформаций.