нервная ткань уср

.pdf

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ”ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ“

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ Кафедра биотехнологии

Реферат на тему:

«Классификация клеток нейроглии .Строение и функции »

Студент 1 курса, гр.23БХ-1 |

|

Голуб Сергей Владимирович |

Биохимия |

(подпись) |

__________________2023 |

Проверил |

|

Натынчик Татьяна Михайловна |

Старший преподаватель |

(подпись) |

___________________2023 |

ПИНСК 2023

Оглавление

Введение |

Стр 3 |

Нервные волокна |

Стр 4 |

Нейроглия |

Стр 8 |

Рецепторные нервные окончания |

Стр 10 |

Понятие о рефлекторных дугах |

Стр 15 |

Заключение |

Стр 17 |

Список использованной литературы |

Стр 18 |

2

Введение

Нервная система является одной из наиболее сложных и важных систем организма. Она играет ключевую роль в передаче информации и координации деятельности всех органов и систем. Нервы являются основными структурными и функциональными компонентами нервной системы.

Нервы представляют собой специализированные волокна, состоящие из нервных клеток, называемых нейронами. Они обеспечивают передачу электрических импульсов от одной части организма к другой. Нервы могут быть различных типов, включая сенсорные нервы, моторные нервы и смешанные нервы.

Сенсорные нервы отвечают за прием и передачу информации от органов чувств к центральной нервной системе. Они позволяют организму ощущать различные стимулы, такие как свет, звук, запахи и температуру. Моторные нервы, напротив, передают сигналы от центральной нервной системы к мышцам и железам, контролируя их движение и функционирование. Смешанные нервы содержат как сенсорные, так и моторные волокна, и выполняют обе функции.

Нервы образуют сложную сеть, которая пронизывает все органы и ткани организма. Они составляют нервные пути, по которым передается информация от мозга и спинного мозга к органам и обратно. Нервы также играют важную роль в регуляции различных функций организма, таких как сердечный ритм, дыхание, пищеварение и выделение.

Нервы могут быть подвержены различным заболеваниям и повреждениям, которые могут привести к нарушению их функций. Некоторые из наиболее распространенных заболеваний нервной системы включают невропатию, неврит, невралгию и неврозы. Повреждения нервов могут быть вызваны травмами, инфекциями или дегенеративными процессами.

В заключение, нервы являются важными компонентами нервной системы, обеспечивающими передачу информации и координацию деятельности организма. Они играют ключевую роль в ощущении, движении и регуляции различных функций организма. Понимание нервной системы и ее компонентов является важным для понимания многих аспектов человеческого организма и его функционирования.

3

Нервные волокна

Нервные волокна являются основными структурными и функциональными компонентами нервной системы. Они играют важную роль в передаче электрических импульсов от одной части организма к другой, обеспечивая связь и координацию различных органов и систем.

Нервные волокна состоят из нервных клеток, называемых нейронами, и их отростков - аксонов и дендритов. Аксоны представляют собой длинные волокна, которые передают электрические импульсы от нейрона к другим клеткам или органам. Дендриты, в свою очередь, принимают входящие сигналы от других нейронов и передают их к телу нейрона.

Нервные волокна классифицируются на два типа: афферентные и эфферентные. Афферентные волокна передают информацию от рецепторов (например, от кожи или органов чувств) к центральной нервной системе. Они играют важную роль в ощущении боли, температуры, давления и других физических стимулов. Эфферентные волокна, напротив, передают информацию от центральной нервной системы к мышцам и органам, контролируя их движение и функционирование.

Нервные волокна также могут быть миелинизированными или немиелинизированными. Миелинизированные волокна имеют оболочку из миелина, специального вещества, которое обеспечивает быструю и эффективную передачу электрических импульсов. Немиелинизированные волокна, напротив, не имеют такой оболочки и передают сигналы медленнее.

Нервные волокна также могут быть разделены на сенсорные и моторные. Сенсорные волокна передают информацию от рецепторов к центральной нервной системе, а моторные волокна передают информацию от центральной нервной системы к мышцам и органам.Нервные волокна играют важную роль в нормальном функционировании организма. Они обеспечивают передачу информации мжду различными частями тела, позволяя нам двигаться, чувствовать и реагировать на окружающую среду. Поэтому понимание структуры и функции нервных волокон является важным аспектом изучения нервной системы и ее роли в нашей жизни.

4

Классификация нейронов:

Тип волокна |

Функция |

Диаметр, мкм |

Скорость |

Миелинизация |

|

|

|

проведения, м/с |

|

Aα |

Афферентные — |

10-20 |

60-120 |

+ |

|

мышечные |

|

|

|

|

веретёна, |

|

|

|

|

сухожильные |

|

|

|

|

органы; |

|

|

|

|

эфферентные — |

|

|

|

|

скелетные |

|

|

|

|

мышцы |

|

|

|

Aβ |

Афферентные — |

7-15 |

40-90 |

+ |

|

тактильное |

|

|

|

|

чувство; |

|

|

|

|

коллатерали Aα |

|

|

|

|

волокон к |

|

|

|

|

интрафузальным |

|

|

|

|

мышечным |

|

|

|

|

волокнам |

|

|

|

Aγ |

Эфферентные — |

4-8 |

15-30 |

+ |

|

мышечные |

|

|

|

|

веретёна |

|

|

|

Aδ |

Афферентные — |

3-5 |

5-25 |

+ |

|

температура, |

|

|

|

|

быстрое |

|

|

|

|

проведение боли |

|

|

|

B |

Симпатические, |

1-3 |

3-15 |

прерывистая |

|

преганглионарны |

|

|

|

|

е; |

|

|

|

|

постганглионарн |

|

|

|

|

ыеволокна |

|

|

|

|

цилиарного |

|

|

|

|

ганглия |

|

|

|

C |

Симпатические, |

0,3-1 |

0,5-2 |

- |

|

постганглионарн |

|

|

|

ые; афферентные

—медленное проведение боли

При формировании безмиелинового нервного волокна осевой цилиндр (отросток нейрона) погружается в тяж из леммоцитов, цитолеммы которых прогибаются и плотно охватывают осевой цилиндр в виде муфты, края которой смыкаются над ним, образуя дупликатуру клеточной мембраны — мезаксон. Соседние леммоциты, входящие в состав сплошного глиального тяжа, своими цитолеммами образуют простые контакты. Безмиелиновые нервные волокна имеют слабую изоляцию, допускающую переход нервного импульса с одного

5

волокна на другое, как в области мезаксона, так и в области межлеммоцитарных контактов.

Миелиновые нервные волокна значительно толще безмиелиновых. Принцип образования их оболочек такой же, как и безмиелиновых, то есть осевые цилиндры также прогибают цитолемму глиоцитов, образуя линейный мезаксон. Однако, быстрый рост нейронов соматического отдела нервной системы, связанный с формированием и ростом всего организма, приводит к вытягиванию мезаксонов, многократному обращению леммоцитов вокруг осевых цилиндров. В результате образуются концентрические наслоения. При этом цитоплазма с ядром леммоцитов оттесняется в область последнего витка, образующего наружный слой оболочек волокна, называемой шванновской оболочкой или неврилеммой. Внутренний слой, состоящий из витков мезаксона, называется миелиновым или миелиновой оболочкой. Следствием того, что миелинизация происходит в процессе роста как отростков нейронов, так и самих леммоцитов, является постепенное увеличение количества витков и размеров мезаксона, то есть каждый последующий виток шире предыдущего. Следовательно, последний виток, содержащий цитоплазму с ядром леммоцита, является самым широким. Толщина миелина по длине волокна неоднородна, а в местах контактов соседних леммоцитов слоистая структура исчезает и контактируют лишь наружные слои, содержащие цитоплазму и ядро. Места их контактов называются узловыми перехватами (перехватами Ранвье), возникающими вследствие отсутствия здесь миелина и истончения волокна.

В ЦНС миелинизация нервного волокна происходит за счет обхвата осевых цилиндров отростками олигодендроцитов.

Как мембранная структура миелин имеет липидную основу и при обработке окисями окрашивается в тёмный цвет. Другие компоненты мембраны и промежутки не окрашиваются, поэтому периодически встречаются светлые полоски − насечки миелина (насечки Шмидта-Лантермана), которые соответствуют небольшим прослойкам цитоплазмы леммоцита.

В цитоплазме осевого цилиндра располагаются продольно ориентированные нейрофибриллы и митохондрии, которых больше в непосредственной близости к перехватам и в концевых аппаратах волокна. Цитолемма осевого цилиндра (аксона) называется аксолеммой. Она обеспечивает проведение нервного импульса, который представляет собой волну деполяризации аксолеммы. Если

6

осевой цилиндр представлен нейритом, то в нём отсутствуют гранулы базофильного вещества.

7

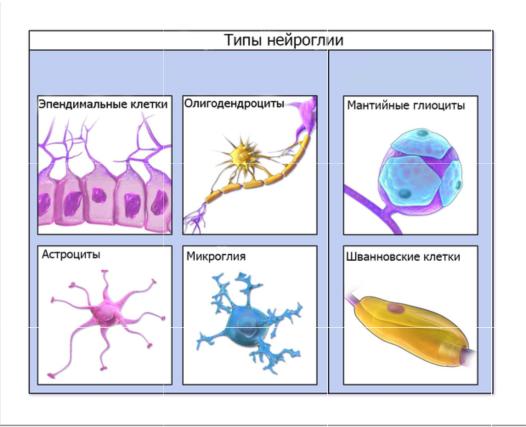

Нейроглия

Нейрогли́я, или просто гли́я (от др.-греч. νεῦρον — волокно, нерв + γλοιός — клей), — совокупность вспомогательных клеток нервной ткани[1]. Составляет около 40 % объёма ЦНС. По последним исследованиям, количество глиальных клеток (глиоцитов) в мозге примерно такое же, как и нейронов (раньше считалось, что глиальных клеток в 8-10 раз больше)[2]. Термин ввёл в 1846 году Рудольф Вирхов[3].

Глиальные клетки имеют общие функции и, частично, происхождение (исключение — микроглия). Они составляют специфическое микроокружение для нейронов, обеспечивая условия для генерации и передачи нервных импульсов, а также осуществляя часть метаболических процессов самого нейрона.

Микроглиальные клетки, хоть и входят в понятие «глия», не являются собственно нервной тканью, так как имеют мезодермальное происхождение. Они представляют собой мелкие отростчатые клетки, разбросанные по белому и серому веществу мозга и способные к фагоцитозу.

Макроглия — производная глиобластов, выполняет опорную, разграничительную, трофическую и секреторную функции.

Эпендимальные клетки (некоторые ученые выделяют их из глии вообще, некоторые — включают в макроглию) напоминают однослойный эпителий, лежат на базальной мембране и имеют кубическую или призматическую форму. Выделяют:

Эпендимоциты 1 типа — лежат на базальной мембране мягкой мозговой оболочки и участвуют в образовании гематоэнцефалического барьера.

Эпендимоциты 2 типа — выстилают желудочки мозга и спинномозговой канал; на апикальной части имеют реснички по направлению тока ликвора.

Танициты — на поверхности имеют ворсинки.

Олигодендроциты — полигональные крупные клетки, имеющие 1-5 слабо ветвящихся отростков, в зависимости от их расположения, выделяют:

Олигодендроциты, окружающие тела нейронов в периферических ганглиях (сателиты);

Олигодендроциты, окружающие тела нейронов в ЦНС (центральные глиоциты) ;

Олигодендриты, обобщающие нервные волокна (Шванновские клетки).

Астроциты — небольшие клетки, имеющие многочисленные ветвящиеся отростки. Различают:

8

Протоплазматические астроциты — содержатся в сером веществе, отростки их усиленно ветвятся и образуют множество глиальных мембран.

Волокнистые астроциты — их количество больше в белом веществе;

морфологически отличаются наличием слабо ветвящихся отростков.

В эмбриогенезе глиоциты (кроме микроглиальных клеток) дифференцируются из глиобластов, которые имеют два источника — медуллобласты нервной трубки и ганглиобласты ганглиозной пластинки. Оба эти источника на ранних этапах образовались из эктодермы.Микроглия же — производное мезодермы.

Нейроглия выполняет опорную, регуляторную, трофическую, секреторную, разграничительную (шванновские клетки), защитную функции, функцию обучениянейронов, играет важную роль в процессах памяти.

Глиальная система сетчатки глаза выполняет те же функции, что и глия центральной нервной системы. При повреждении ткани сетчатки рубец формируется за счёт гипертрофии и размножения астроцитов.

9

Регинирация нейронов и нервных волокон

Регенерация нервной ткани или нейрорегенерация - направлена на восстановление функции тех нейронов, которые были повреждены при травмах

Нейроны являются несменяемой клеточной популяцией. Им свойственна только внутриклеточная физиологическая регенерация, заключающаяся в непрерывной смене структурных белков цитоплазмы.

Отростки нейронов и соответственно периферические нервы обладают способностью к регенерации в случае их повреждения. При этом регенерации нервных волокон предшествуют явления дегенерации. Нейролеммоциты периферического отрезка волокна уже в первые сутки резко активизируются. В цитоплазме нейролеммоцитов увеличивается количество свободных рибосом и полисом, эндоплазматической сети. В цитоплазме нейролеммоцитов образуется значительное количество шарообразных слоистых структур различных размеров. Миелиновый слой как обособленная зона нейролеммоцита исчезает. В течение 3—4 суток нейролеммоциты значительно увеличиваются в объеме. Нейролеммоциты интенсивно размножаются, и к концу 2-й недели миелин и частицы осевых цилиндров рассасываются. В резорбции продуктов принимают участие как глиальные элементы, так и макрофаги соединительной ткани.

Осевые цилиндры волокон центрального отрезка образуют на концах булавовидные расширения - колбы роста и врастают в лентовидно расположенные нейролеммоциты периферического отрезка нерва и растут со скоростью 1—4 мм в сутки. Рост нервных волокон замедляется в области терминалей. Позднее происходит миелинизация нервных волокон и восстановление терминальных структур.

Нервные окончания

Все нервные волокна заканчиваются концевыми аппаратами, которые получили название нервные окончания. По функциональному значению нервные окончания можно разделить на три группы:

эффекторные (эффекторы);

рецепторные (аффекторные или чувствительные);

концевые аппараты, образующие межнейронные синапсы, осуществляющие связь нейронов между собой.

Эффекторные нервные окончания

Эффекторные нервные окончания представлены двумя типами — двигательные и секреторные.

10