- •1. История развития письма. Происхождение языка. Существующие теории о происхождении языка.

- •2. Основные способы выражения грамматических значений в русском (чувашском) языке.

- •3. История развития письма.

- •4. Предложение и словосочетание.

- •5. Язык как система знаков.

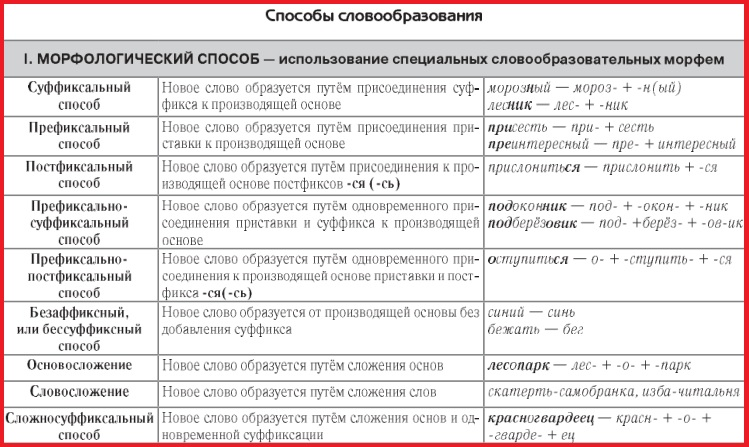

- •6. Основные способы словообразования.

- •7. Диахрония и синхрония в языке.

- •8. Виды ударения в языках мира.

- •9. Три аспекта в изучении звуков речи: акустический, биологический, функциональный (лингвистический).

- •10. Синонимия, антонимия и омонимия.

- •11. Виды языкознания: общее, частное и прикладное.

- •12. Слово как единица языка. Основные признаки слова.

- •13. Индоевропейская семья языков и территория их распространения.

- •Древнеиндийские языки.

- •Балтийская группа.

- •Германская группа.

- •14. Основные стили языка.

- •15. Язык и речь.

- •16. Парадигматика и синтагматика в языке.

- •17. Типологическая классификация языков мира.

- •18. Система согласных звуков (консонантизм).

- •19. Связь языкознания с другими науками.

- •21.Язык как общественное явление функции языка

- •22.Лексикография. Основные типы словарей.

- •23.Дифференциация общенародного языка. Литературный язык и диалекты

- •24.Части речи и их классификации.

- •25.Географическая (ареальная) классификация

- •26.Имя существительное и его грамматические категории

- •27.Прямое и переносное значение слов. Образование переносных значений: метафора и метонимия.

- •28.Речевой аппарат и его работа.

- •29.Синтетические и аналитические формы слов

- •30. Знаменатаельные части речи

- •31.Генеалогическая классификация языков.

- •32.Семантическая структура слова. Тематические группы языков.

- •33. Типы простых предложений.

- •34.Языковая картина мира.

- •35.Исторические изменения в словарном составе языка (архаизмы и историзмы, неологизмы, заимствования, кальки, полукальки).

- •36.Морфемы и их типы.

- •37.Уровни языка в их иерархии.

- •38.Этимология. «Народная» и «детская» этимология. Этимологические словари.

- •39.Типы сложных предложений.

- •40.Компоненты, участвующие в словообразовательном процессе.

- •41.Грамматические формы и категории.

- •42. Происхождение алфавита. Алфавиты языков мира.

- •43. Система гласных звуков (вокализм).

- •44. Служебные части речи.

- •45. Актуальное членение предложения. Тема и рема.

- •46. Классификация звуков речи: гласные и согласные.

- •47. Морфология. Глагол и его грамматические категории.

- •48. Орфография и пунктуация.

- •49. Романская группа языков и территория их распространения.

- •50. Международные и искусственные языки.

- •51. Родство языков. Два вида исторической связи.

- •52. Тюркская семья языков и территория ее распространения.

- •53. Фонетика как раздел языкознания.

- •54. Устойчивые словосочетания и фразеологизмы.

- •55. Германская группа языков и территория их распространения.

- •56. Понятие «фонема».

- •57.Известные языковеды мира.

- •58.Видные исследователи русского (чувашского) языка

- •59. Языковая ситуация и языковая политика.

- •60. Способы синтаксических связей.

39.Типы сложных предложений.

Сложное предложение — это синтаксическая конструкция, состоящая из двух и более простых предложений, связанных по смыслу и интонационно с помощью сочинительной, подчинительной или бессоюзной связи.

Типы сложных предложений:

Сложносочиненные предложения.

Сложносочиненные предложения объединяют простые предложения, которые являются между собой синтаксически равноправными. Между ними существует сочинительная связь, которая выражается с помощью союзов:

соединительных (и, да, тоже, также, ни…ни);

противительных (а, но, да=но, зато, только, же);

разделительных (или, либо, не то…не то, то…то).

Примеры сложносочиненных предложений:

1)Налетел ветер, и летят с деревьев разноцветные листья, кружась в осеннем хороводе.

2)В поле свежий ветер румянит щёки, в лесу тоже легко дышится среди сосен.

3)Сверкнула ослепительная молния, а затем раздался оглушительный удар грома.

Сложноподчиненное предложение.

Сложноподчиненное предложение также состоит из нескольких простых предложений, но связь между ними неравноправная. Одно предложение является главным, а второе зависимым от него, то есть придаточным.

В сложноподчиненном предложении неравноправная связь между простыми предложениями выражается с помощью союзных слов или подчинительных союзов, которые по значению делятся на группы:

изъяснительные — что, чтобы, как, будто и пр.;

причинные — потому что, поскольку, так как и пр;

целевые — чтобы, для того чтобы, лишь бы и пр.;

временные — когда, лишь, как только, лишь только и пр.;

условные — если, раз, ли и пр.;

сравнительные — как, как будто, словно, подобно тому как и пр.;

уступительные — хотя, несмотря на то что, пусть, пускай и пр.;

следствия — так что, вследствие чего, в силу чего.

1)Когда я вышел на улицу, солнечный день был в разгаре.

2)Вечерняя мгла стала чернеть, словно ее окрашивала чья-то невидимая рука.

Бессоюзные предложения.

Бессоюзное сложное предложение строится по смыслу из простых предложений и оформляется интонационно. Между простыми предложениями нет союзов или союзных слов, а существует только смысловая и интонационная связь.

В зависимости от смысловых отношений между простыми предложениями ставится либо запятая, либо тире, либо двоеточие.

1)Из-за леса встало золотое солнце, запели птицы, ожили города и посёлки.

2)Раздался удар грома — полил дождь как из ведра.

3)Существует мнение: Петербург похож на Венецию.

40.Компоненты, участвующие в словообразовательном процессе.

Словообразование тесно связано с другими уровнями языковой системы – фонологией, морфологией, синтаксисом и, конечно, лексикой, так как результатом словообразовательных процессов является появление новых слов.

Обычно словообразование делят на словопроизводство (при использовании аффиксации), словосложение (при участии минимум двух полнозначных единиц), конверсию (при переходе, или транспозиции, слов из одной части речи в другую), аббревиацию (при сокращении исходных слов). Образование новых слов с помощью формальных средств называется деривацией, а сами произведенные слова – дериватами.