- •В. А. Аликаев зоогигиена

- •Общая зоогигиена

- •Химический состав атмосферного воздуха и влияние его на организм животных

- •Физические свойства атмосферного воздуха и влияние его на организм животного

- •Влияние температуры и влажности воздуха на животных

- •Оптимальная (расчетная) температура и относительная влажность воздуха в помещениях для животных, в том числе и птиц

- •Влияние движения воздуха на животных

- •Оптимальная и максимально допустимая скорость движения воздуха в помещениях для животных

- •Примесь пылевых частиц к воздуху и их влияние на животных

- •Гигиеническое значение лучистой энергии

- •Определение углекислоты в воздухе помещений для животных

- •Определение примеси аммиака в воздухе помещений для животных

- •Определение сероводорода в воздухе помещений для животных

- •Контроль за микроклиматом в помещениях для животных

- •Определение количества микроорганизмов в воздухе

- •Определение естественной освещенности

- •Определение искусственной освещенности

- •Зоогигиенические требования к почве и санитарная охрана ее

- •Физические свойства почвы

- •Химические свойства почвы

- •Санитарная охрана почвы

- •Санитарно-топографическое обследование

- •Лабораторное исследование почвы

- •Гигиена водоснабжения и поения

- •Нормы потребности в воде

- •Системы водоснабжения и санитарные требования к ним

- •Предельные нормы солевого состава воды для крупного и мелкого рогатого скота

- •Приемы очистки и обезвреживание воды

- •Гигиена поения животных, в том числе и птицы

- •Взятие проб воды для лабораторного исследования

- •Определение физических свойств воды, имеющих санитарное значение

- •Определение химических примесей к воде в водоемах и водоисточниках

- •Приближенное содержание аммонийного азота

- •Упрощенный метод количественного определения сульфатов в воде (по а, в. Озерову)

- •Санитарно-зоогигиенические требования к кормам и кормлению сельскохозяйственных животных

- •Профилактика заболеваний, вызванных попаданием в организм возбудителей болезней с кормами

- •Профилактика заболеваний, связанных с неполноценным кормлением

- •Профилактика заболеваний, связанных с недоброкачественным кормлением

- •Профилактика заболеваний, связанных с нарушением порядка и техники кормления

- •Профилактика отравлений животных ядовитыми и вредными растениями

- •Методы определения ядовитых начал в кормах

- •Ознакомление с ядовитыми и вредными растениями

- •Вопросы для повторения

- •Общие санитарно-гигиенические требования к помещениям для сельскохозяйственных животных

- •Гигиенические требования к участку для животноводческих построек

- •Санитарно - зоогигиенические требования к частям зданий

- •Санитарные требования к канализации и хранению навоза

- •Нормы расхода подстилки

- •Вентиляция и отопление животноводческих помещений

- •Лабораторно - практические занятия Ознакомление с типовыми проектами помещений для животных и изучение условных обозначений в них

- •Выделение тепла, углекислоты и водяного пара животными разных видов (по данным норм технологического проектирования)

- •Размер процентных надбавок к количеству влаги,

- •Выделяемой животными на испарение воды с пола,

- •Кормушек, поилок, стен и перегородок для расчета объема

- •Вентиляции по водяному пару (по в. А. Аликаеву)

- •Общие зоогигиенические требования

- •К пастбищному, пастбищно-лагерному

- •И стойлово-лагерному содержанию

- •Сельскохозяйственных животных

- •Подготовка животных к пастбищному содержанию

- •Использование пастбищ

- •Вопросы для повторения

- •Гигиена ухода за сельскохозяйственными животными

- •Уход за кожей животных

- •Вопросы для повторения

- •Гигиена транспортировки животных

- •Вопросы для повторения

- •Частная зоогигиена

- •Гигиена крупного рогатого скота

- •Беспривязное содержание крупного рогатого скота

- •Летнее содержание крупного рогатого скота

- •Гигиена племенных животных и выращивания молодняка

- •175 Гигиена откорма и нагула крупного рогатого ckoта

- •Вопросы для повторения

- •Гигиена свиней гигиена стойлового содержания свиней

- •Гигиена летнего содержания свиней

- •Гигиена племенных животных и выращивания молодняка

- •Гигиена откорма свиней

- •Вопросы для повторения

- •Гигиена овец

- •Гигиена стойлового содержания овец

- •Гигиена пастбищного содержания овец

- •Гигиена шерстных, овец

- •Гигиена дойных овец

- •Гигиена племенных животных и выращивания молодняка

- •Вопросы для повторения

- •Гигиена лошадей

- •Гигиена зимнего содержания лошадей

- •Гигиена пастбищного содержания лошадей

- •Гигиена дойных кобыл

- •Гигиена рабочих лошадей

- •Гигиена племенных животных и выращивания молодняка

- •Вопросы для повторения

- •Гигиена сельскохозяйственной птицы

- •Помещения для птиц

- •Гигиена содержания птицы

- •Гигиена инкубации и выращивания молодняка

- •Гигиена кроликов

- •Вопросы д л я повторения

- •Оглавление

- •Общая зоогигиена

- •Частная зоогигиена

Методы определения ядовитых начал в кормах

Определение госсипола. Для установления наличия госсипола в хлопчатниковых кормах берут из средней пробы измельченного испытуемого корма 20 мг. Навеску делят на 8—10 равных частей, каждую из которых помещают на предметное стекло. Затем на предметные стекла наносят по капле концентрированной серной кислоты. Частицы корма (железки оболочек семян хлопчатника), содержащие госсипол, приобретают красный цвет.

Под малым увеличением микроскопа подсчитывают число круглых, овальных или бесформенных железок ярко-красного или ало-красного цвета во всех препаратах.

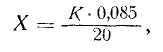

Процентное содержание госсипола вычисляют по формуле, которая после сокращения имеет следующий вид:

где X — процентное содержание госсипола;

К — общее количество красных точек во всех препаратах;

0,085 — постоянный коэффициент;

20 — взятая навеска.

Определение синильной кислоты в кормах. Приготовление реактивных бумажек. Растворяют 0,1 г гвояколовой смолы в 50 мл 95%-ного спирта и смешивают с 15 мл раствора 1:1000 сернокислой меди. Этой смесью пропитывают фильтровальную бумагу, которую затем высушивают, нарезают полосками длиной 4—5 см и шириной 1 см.

Ход определения. В коническую колбу на 100 мл насыпают 2 г исследуемого корма (например, льняного жмыха), пропитывают его дистиллированной водой и приливают 5—6 мл 2%-ного раствора винной кислоты. Колбу закрывают пробкой. Между пробкой и стенкой горлышка колбы зажимают реактивную бумажку. Колбу слегка подогревают в течение 5—6 минут на водяной бане.

При содержании синильной кислоты в навеске 0,001 г (0,01% или 0,1 г в 1кг) бумажка синеет через 2 минуты с момента нагревания.

Определение алкалоидов в растениях и растительных кормах.

Приготовление реактивов. Реактив № 1. В 10 мл дистиллированной воды растворяют 2 г йодистого калия, а затем вносят туда 1 г кристаллического йода и доводят объем раствора до 50 мл дистиллированной водой.

89

Реактив № 2, В 20 мл азотной кислоты, разведенной водой 1:1, растворяют 8 г основного азотнокислого висмута. Этот раствор вливают при помешивании в 100 мл насыщенного раствора йодистого калия.

Ход определения. 2 г высушенных растений растирают в фарфоровой ступке, пересыпают в колбочку и заливают 15 мл 1%-ного раствора уксусной кислоты. Содержимое колбочки нагревают до кипения и затем охлаждают при частом встряхивании жидкости. Фильтруют . 1—2 капли содержимого колбочки на палетку или предметное стекло. Прибавляют каплю реактива № 1 или № 2. Появление бурого или красно-бурого осадка с реактивом № 1 или кирпично-красного, оранжево-красного цвета с реактивом № 2 указывает на наличие алкалоидов.

Определение соланина в картофеле. Качественная проба по реакции Н иловой на соланин.

Реактивы: 80—90%-ный раствор уксусной кислоты; серная кислота удельного веса 1,84; 5%-ный раствор перекиси водорода.

Делают срезы с клубня картофеля толщиной 1 мм: по оси, делящей клубень на две половины — от верхушки до основания, у верхушки и основания — поперечные, с боков клубня и около глазков. Срезы помещают на часовые стекла или в фарфоровую чашку и наносят на них по каплям уксусную кислоту, концентрированную серную и перекись водорода. Быстро появляющееся интенсивно красное или темно-малиновое окрашивание в местах срезов картофеля указывает на наличие соланина.

Определение нитритов в кормах. 1. В свекле. При медленном остывании сваренной свеклы образуются нитриты и окислы азота из имеющейся в свекле калийной селитры. Действие нитритов вызывает кислородное голодание тканей, которое может привести животное к гибели.

Реактивы и посуда: дифениламин, серная кислота, колба на 100 мл, фарфоровая чашка, фильтровальная бумага, дистиллированная вода.

В колбу из различных мест корнеплода берут около 15 г свекольной мякоти или 15 мл отвара из котла, где варится свекла. Добавляют туда 30 мл дистиллированной воды и кипятят в течение 15 минут. Полученный отвар пропускают через однослойный бумажный фильтр в фарфоровую чашку и выпаривают в ней до получения желтого осадка. Кладут несколько кристаллов дифениламина на осадок и смачивают их серной кислотой. При малом содержании нитритов появляется розовое окрашивание осадка, а при большом содержании их — синее.

90

2. В других кормах (силос). Готовят реактив следующего состава: в 20 мл дистиллированной воды растворяют 0,5 г дифениламина и в раствор добавляют 100 мл концентрированной серной кислоты (соблюдать меры осторожности!). Раствор охлаждают и хранят в темном месте. При пользовании указанный раствор разбавляют в два раза.

Измельчают листья, стебли испытуемого растительного корма, на поверхность которого добавляют несколько капель указанного реактива. Через 10—15. секунд реактив удаляют фильтровальной бумажкой. При наличии в кормах нитритов и других вредных соединений азота на поверхности появляется голубой, темно-синий или зеленый цвет. Темно-синий цвет указывает на высокое содержание в корме вредных соединений азота, голубой или зеленый цвет — на нормальное содержание, светло-зеленый — на низкое содержание.

Определение свежести зерна. При порче зерна органические вещества распадаются с образованием свободных кислот. Чем испорченнее зерно, тем больше в нем содержится свободных кислот. Кислотность зерна выражают в градусах. Один градус кислотности соответствует 1 мл нормального раствора щелочи, пошедшей на нейтрализацию кислот в 100 г зерна.

Установлены следующие пределы оценки кислотности зерна: 3,5—4,5 — начинающийся процесс порчи; 5,5— опасное для хранения; 7,5— не выдерживающее хранения; 9,5— испорченное, скармливать которое надо только малоценным животным и в очень ограниченных количествах.

Ход определения. Берут 5 г зерна, тщательно растирают его в ступке. Отмеривают пипеткой 40 мл дистиллированной воды в колбу емкостью 200 мл. Всыпают измельченную навеску зерна и тщательно взбалтывают в течение 2—3 минут, размешивая стеклянной палочкой образовавшиеся комья.

Приставшие к стенке частицы смывают дистиллированной водой. Прибавляют 5 капель 1 %-ного раствора фенолфталеина и титруют 0,1 N раствором КОН или NaOH до появления ясно видимого розового окрашивания, не исчезающего в Течение двух минут.

Израсходованное число миллилитров раствора КОН или NaOH умножают на 20, так как было взято только 5 г зерна; произведение делят на 10, потому что пользуются не нормальным, а 0,1 N раствором щелочи.

91

Определение поваренной соли в комбикормах, мясокостной или рыбной муке. Иногда в этих кормах содержатся повышенные количества соли.

Ход определения. Берут 5 г средней пробы комбикорма, мясо-костной или рыбной муки, помещают в колбу и приливают 50 мл дистиллированной воды. После основательного встряхивания оставляют колбу на 5—10 минут, периодически перемешивая содержимое ее круговыми вращениями. Затем жидкость отфильтровывают, берут 20 мл фильтрата и титруют 0,1 N раствором азотнокислого серебра (Ag NO3) при индикаторе — насыщенном растворе хромовокислого калия (К2СЮ4) до неисчезающего красного окрашивания.

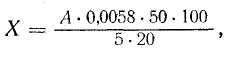

1 мл 0,1 N раствора AgNO3 соответствует при титровании 5,845 мг NaCl. Для вычисления процентного содержания соли в пробе пользуются следующей формулой:

где А — количество 0,1 N раствора AgNO3 (в мл),

затраченного на титрование;

0,0058 — количество хлористого натрия (в г), соответствующее 1

мл 0,1 N раствора азотнокислого серебра;

50 — общий объем воды, взятой для экстрагирования;

5 — величина навески (в г);

100 — процентное выражение;

20 — количество экстракта, взятое для титрования (в мл).

Определение примеси спорыньи в муке из зерноотходов. 4 г испытуемого корма помещают в колбу, добавляют 12 мл этилового спирта и 10 капель концентрированной серной кислоты. При наличии спорыньи жидкость окрашивается в красный цвет. При добавлении щелочи (соды) на кончике ножа жидкость приобретает фиолетовый цвет. Определение вида жмыха химическим способом. Около 1 г измельченного жмыха насыпают в пробирку и заливают 5 мл смеси из 20 мл 96%-ного этилового спирта и 1 мл соляной кислоты удельного веса 1,19 или таким же количеством смеси из 10 мл 96%-ного спирта и 1 мл химически чистой серной кислоты удельного веса 1,84. Пробирку ставят на несколько минут в кипящую водяную баню, затем хорошо взбалтывают и дают жмыху осесть на дно. Жидкость над осадком будет окрашена у подсолнечникового жмыха в вишневый, у льняного и рапсового — в белый, у хлопчатникового — в желтый цвет.

92