Uchebnik-latinskogo

.pdf3. Именформы, ванные вы супи-

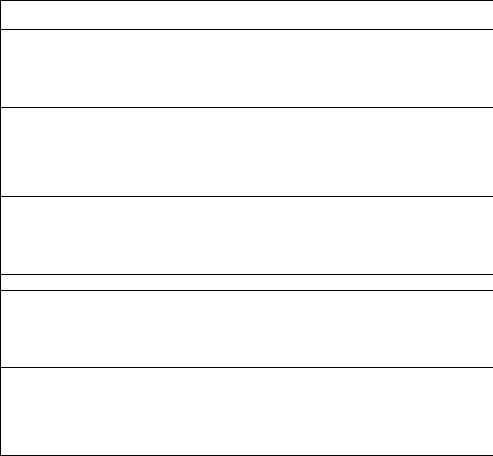

Coniūnctīvus

|

|

|

|

|

|

|

I |

|

II |

|

|

|

III |

|

IV |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

Sg. |

|

1 |

|

iactāvĕrim |

|

dēlēvĕrim |

|

|

lēgĕrim |

|

servīvĕrim |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Perfectum |

|

2 |

|

iactāvĕris |

|

dēlēvĕris |

|

|

|

lēgĕris |

|

servīvĕris |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

iactāvĕrit |

|

dēlēvĕrit |

|

|

|

lēgĕrit |

|

servīvĕrit |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

1 |

|

iactāverĭmus |

|

dēlēverĭmus |

|

lēgerĭmus |

|

servīverĭmus |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

Pl. |

|

2 |

|

iactāverĭtis |

|

dēlēverĭtis |

|

|

lēgerĭtis |

|

servīverĭtis |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

3 |

|

iactāvĕrint |

|

dēlēvĕrint |

|

|

lēgĕrint |

|

servīvĕrint |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

1 |

|

iactāvissem |

|

dēlēvissem |

|

|

lēgissem |

|

servīvissem |

|||

squamperfectumūPl |

|

Pl. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

2 |

|

iactāvissētis |

|

dēlēvissētis |

|

|

lēgissētis |

|

servīvissētis |

|||||

|

|

Sg. |

|

2 |

|

iactāvissēs |

|

dēlēvissēs |

|

|

legissēs |

|

servīvissēs |

|||

|

|

|

|

3 |

|

iactāvisset |

|

dēlēvisset |

|

|

lēgisset |

|

servīvisset |

|||

|

|

|

|

1 |

|

iactāvissēmus |

|

dēlēvissēmus |

|

lēgissēmus |

|

servīvissēmus |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

3 |

|

iactāvissent |

|

dēlēvissent |

|

|

lēgissent |

|

servīvissent |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I |

|

|

|

|

II |

|

|

|

|

III |

|

IV |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

Participium perfectī passīvī |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

iactātus, a, um |

dēlētus, a, um |

|

|

lectus, a, um |

|

servītus, a, um |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Participium futūrī āctīvī |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

iactātūrus, a, um |

dēlētūrus, a, um |

|

lectūrus, a, um |

|

servītūrus, a, um |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

Īnfīnītīvus perfectī passīvī |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

iactātus, a, um esse |

dēlētus, a, um esse |

|

lectus, a, um esse |

servītus, a, um esse |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Īnfīnītīvus futūrī āctīvī |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

iactātūrus, a, um |

dēlētūrus, a, um |

|

lectūrus, a, um |

|

servītūrus, a, um |

|||||||||||

|

|

esse |

|

|

|

esse |

|

|

|

esse |

|

esse |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Īnfīnītīvus futūrī passīvī |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

iactātum īrī |

|

dēlētum īrī |

|

|

lectum īrī |

|

servītum īrī |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Supīnum |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

I iactātum |

|

dēlētum |

|

|

|

lectum |

|

servītum |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

II iactātū |

|

dēlētū |

|

|

|

lectū |

|

servītū |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ные образоот оснона

161

4. Формы страдательного залога, образованные аналитически с помощью причастий (Passīvum)

Plūsquamperfectum Perfectum Futūrum II Plūsquamperfectum Perfectum

|

|

|

|

|

|

|

I n d i c āt īv u s |

|

|

|

IV |

||

|

1 |

|

I |

|

II |

|

III |

|

|||||

|

iactātus, |

|

sum |

dēlētus, |

|

sum |

lectus, |

|

sum |

servītus, |

|

sum |

|

Sg. |

2 |

|

es |

|

es |

|

es |

|

es |

||||

a, um |

|

a, um |

|

a, um |

|

a, um |

|

||||||

|

3 |

|

est |

|

est |

|

est |

|

est |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

1 |

iactātī, |

|

sumus |

dēlētī, |

|

sumus |

lectī, |

|

sumus |

servītī, |

|

sumus |

Pl. |

2 |

|

estis |

|

estis |

|

estis |

|

estis |

||||

ae, a |

|

ae, a |

|

ae, a |

|

ae, a |

|

||||||

|

3 |

|

sunt |

|

sunt |

|

sunt |

|

sunt |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

1 |

iactātus, |

|

eram |

dēlētus, |

|

eram |

lectus, |

|

eram |

servītus, |

|

eram |

Sg. |

2 |

|

erās |

|

erās |

|

erās |

|

erās |

||||

a, um |

|

a, um |

|

a, um |

|

a, um |

|

||||||

|

3 |

|

erat |

|

erat |

|

erat |

|

erat |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

1 |

iactātī, |

|

erāmus |

dēlētī, |

|

erāmus |

lectī, |

|

erāmus |

servītī, |

|

erāmus |

Pl. |

2 |

|

erātis |

|

erātis |

|

erātis |

|

erātis |

||||

3 |

ae, a |

|

erant |

ae, a |

|

erant |

ae, a |

|

erant |

ae, a |

|

erant |

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

1 |

iactātus, |

|

erō |

dēlētus, |

|

erō |

lectus, |

|

erō |

servītus, |

|

erō |

Sg. |

2 |

|

eris |

|

eris |

|

eris |

|

eris |

||||

a, um |

|

a, um |

|

a, um |

|

a, um |

|

||||||

|

3 |

|

erit |

|

erit |

|

erit |

|

erit |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

1 |

iactātī, |

|

erĭmus |

dēlētī, |

|

erĭmus |

lectī, |

|

erĭmus |

servītī, |

|

erĭmus |

Pl. |

2 |

|

erĭtis |

|

erĭtis |

|

erĭtis |

|

erĭtis |

||||

ae, a |

|

ae, a |

|

ae, a |

|

ae, a |

|

||||||

|

3 |

|

erunt |

|

erunt |

|

erunt |

|

erunt |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

1 |

|

|

|

|

C o n i ūn |

c t īv u s |

|

|

|

|||

Sg. |

iactātus, |

|

sim |

dēlētus, |

|

sim |

lectus, |

|

sim |

servītus, |

|

sim |

|

2 |

|

sīs |

|

sīs |

|

sīs |

|

sīs |

|||||

|

|

a, um |

|

|

a, um |

|

|

a, um |

|

|

a, um |

|

|

|

3 |

|

sit |

|

sit |

|

sit |

|

sit |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

1 |

iactātī, |

|

sīmus |

dēlētī, |

|

sīmus |

lectī, |

|

sīmus |

servītī, |

|

sīmus |

Pl. |

2 |

|

sītis |

|

sītis |

|

sītis |

|

sītis |

||||

ae, a |

|

ae, a |

|

ae, a |

|

ae, a |

|

||||||

|

3 |

|

sint |

|

sint |

|

sint |

|

sint |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

1 |

iactātus, |

|

essem |

dēlētus, |

|

essem |

lectus, |

|

essem |

servītus, |

|

essem |

Sg. |

2 |

|

essēs |

|

essēs |

|

essēs |

|

essēs |

||||

a, um |

|

a, um |

|

a, um |

|

a, um |

|

||||||

|

3 |

|

esset |

|

esset |

|

esset |

|

esset |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

1 |

iactātī, |

|

essēmus |

dēlētī, |

|

essēmus |

lectī, |

|

essēmus |

servītī, |

|

essēmus |

Pl. |

2 |

|

essētis |

|

essētis |

|

essētis |

|

essētis |

||||

3 |

ae, a |

|

essent |

ae, a |

|

essent |

ae, a |

|

essent |

ae, a |

|

essent |

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

162

5. Описательные спряжения1

I (активное) описательное спряжение (coniugātiō periphrastĭca āctīva):

Praes. ind. ōrnātūrus, a, um sum я намереваюсь украшать; ōrnātūrus, a, um es ты наме-

реваешься украшать и т.д.;

Praes. con. doctūrus, a, um sim я собирался бы учить; doctūrus, a, um sīs ты собирался бы учить и т.д.;

Impf. ind. tectūrus, a, um eram я планировал покрывать; tectūrus, a, um erās ты плани-

ровал покрывать и т.д.;

Fut. I audītūrus, a, um еrō я буду готовиться слушать; audītūrus, a, um eris ты будешь готовиться слушать и т.д.

II (пассивное) описательное спряжение (coniugātiō periphrastĭca passīva)2:

Praes. ind. ōrnandus, a, um sum я должен быть украшен; ōrnandus, a, um es ты должен быть украшен; ōrnandī, ae, a sunt они должны быть украшены и т.д.;

Praes. con. docendus, a, um sim я бы должен быть научен; docendus, a, um sīs ты бы должен быть научен; docendī, ae, a sītis вы бы должны быть научены и т.д.;

Impf. ind. audiendus, a, um eram я был должен быть выслушан (= меня должны были выслушать), audiendus, a, um erās ты был должен быть выслушан и т.д.;

Fut. I tegendus, a, um еrо я буду должен быть покрыт (= меня должны будут покрыть); tegendus, a, um eris ты будешь должен быть покрыт и т. д.

Verba dēpōnentia (Отложительные глаголы)3

I спр.: arbĭtror, arbitrātus sum, arbitrārī думать, полагать II спр.: polliceor, pollicĭtus sum, pollicērī обещать

III спр.: ūtor, ūsus sum, ūtī пользоваться

III спр. (на -ior): congredior, congressus sum, congrĕdī сходиться, собираться

IV спр.: orior, ortus sum, orīrī возникать, восходить, подниматься

Примечания: 1. Отложительные глаголы имеют следующие формы активного залога: participium praesentis āctīvī, participium futūrī āctīvī, īnfīnītīvus futūrī āctīvī, gerundium, supīnum.

2.Герундив отложительных глаголов образуется по общему правилу и употребляется в страдательном значении, ūtendus, а, um тот, которым должно (следует) пользоваться.

3.Part. pf. pass. от некоторых отложительных глаголов наряду с действительным имеет также и страдательное значение. Например: от глагола popŭlor 1 опустошать — populātus, а, um опустошивший и опусто-

шённый.

V E R B A S E M I D Ē P Ō N E N T I A

(Полуотложительные глаголы)4

V E R B A A N Ō M Ă L A

(Неправильные глаголы)

sum, fuī, esse |

быть |

ferō, tulī, lātum, ferre |

нести (см. урок 21) |

eō, iī, itum, īre |

идти (см. урок 23) |

volō, voluī, velle |

желать (см. урок 20) |

nolō, noluī, nolle |

не желать (см. урок 20) |

1См. Урок9.

2См. Урок 11.

3См. Урок 12.

4См. Урок 12.

163

2) + ablātīvus1:

ā (ab, abs, abs- |

от |

ē (ех) |

из |

que)2 |

|||

cum |

с (совместность) |

prae |

впереди, перед, из-за |

dē |

о, об; сверху вниз, с |

prō |

за, в защиту, вместо |

(отделение); о, об, |

|||

|

согласно, по |

|

|

cōram |

при, в присутствии |

sine |

без |

palam |

при, в присутствии |

tenus3 |

до |

3) + accūsātīvus:

ad4 |

к, при, до, у |

post |

после, позади |

|

ante |

до, перед |

praeter |

кроме, мимо |

|

apud |

у, возле, при |

per |

через |

|

contrā |

против, вопреки |

trāns |

через, по ту сторону |

|

ob |

за, вследствие, по при- |

propter |

из-за, вследствие, по причине, |

|

|

чине |

|

вблизи, близ |

|

adver- |

к, против |

intrā |

внутри |

|

iuxtā |

возле, рядом |

penes |

у, в обладании, в руках у |

|

circā |

около, вокруг |

5 |

близ, около |

|

circum |

prope |

|||

cis |

по сю сторону |

secundum |

за, сообразно, согласно |

|

citrā |

||||

|

|

|

||

ergā |

(по отношению) к, от- |

ultrā |

через, на той стороне, по ту |

|

|

носительно |

|

сторону |

|

extrā |

вне, кроме |

suprā |

над, выше |

|

īnfrā |

под |

versus6 |

по направлению (к) |

|

inter |

между, среди |

versum |

||

|

4) + accūsātīvus et ablātīvus:

in |

в, на |

super |

на, над |

sub |

noд |

subter |

внизу, под |

clam |

|

тайно, тайком |

|

Первоначально предлоги были наречиями, лeкcичecки уточняющими основное значение падежной формы. Так, например, основная функция аблатива — обозначать удаление, отделение, что может лексически уточняться предлогами ех, ā (ab): ex silvā из леса, ā silvā от леса и

1 Полный список:

Ā, ab, absque, abs, dē, Cōram, palam, cum, ex, ē, Sine, tenus, prō, prae

Cum ablātīvō sunt iūnctae.

2Предлоги ā и ē перед словами, начинающимися с гласного звука или h, принимают форму ab и ех, abs употребляется перед звуками t и g.

3Ставится всегда после творительного падежа, напр.: collō tenus no шею.

4Ad при числах употребляется в значении приблизительно, около, напр.: ad duo milia et quīngentōs около двух тысяч пятисот.

5Prope в смысле наречия часто соединяется с ab, напр.: prope ab urbe недалеко от города; prope может иметь степе-

ни сравнения: propius, proximē (urbem или ab urbe).

6 Если versus употреблён с ad или in, то винительный падеж ставится посредине, напр.: in Italiam versus в Италию, в сторону Италии; ad Ōceanum versus к океану, в сторону океана. При названиях городов ad и in отбрасываются, напр.:

Rōmam versus к Риму.

165

др. Как наречия предлоги сначала не имели закреплённого места в предложении. От этого в латинском языке сохранились некоторые следы, например употребление предлога между определением и определяемым словом: magnā cum voluptāte с большой заботой, quā dē causā

по какой причине, почему, quam ob rem почему и др.

Определяя глагол, те же самые наречия закрепились в значении глагольных приставок. Этим объясняется соотнесённость предлогов и префиксов. Некоторые слова в латинском литературном языке употребляются и как наречия, и как предлоги, например ante, post, contrā и

др.: ante volat летит впереди, где ante — наречие; ante lūcem nepед рассветом, где ante —

предлог, употребляющийся с вин.п.

Частицы и союзы

См. разделы Словарь и Функции частиц и союзов.

Междометия

Междометия в большинстве случаев суть простые звуки1, употребляющиеся для выражения какого-либо сильного чувства. В особенности следует заметить heu! увы! ах! prō! о! vae! горе! ох! для выражения скорби; ēn, ecce вот, смотри-ка! для выражения удивления; iohia! да ну же! — возглас возмущения или нетерпения. Междометия не являются членами предложения, но управляют определённым падежом (nōm., dat., acc. exclāmātiōnis), например:

Ecce homō! Се человек! Ecce nuntius! Смотри-ка вестник! Ēn causa! Вот причина! Ō mē misĕrum, ō mē īnfēlīcem! О, бедный я, о несчастный! Hei mihī! увы мне! Vae victīs! горе побеждённым!

1 Также некоторые слова и соединения слов могут употребляться в смысле междометий, а именно — в торжественных уверениях, клятвах, молитвах, например: (mē) hercŭle! hercle! клянусь Геркулесом! ей-ей! mē Dius Fidius! per Dium Fidium!

клянусь Богом! per Deum! о Боже!

166

СИНТАКСИС

Связная и осмысленная речь состоит из предложений. Наука, изучаящая строение словосочетаний и предложений, называется синтаксисом. Минимальная структура предложения

— субъект-предикат1; поэтому субъект и предикат, или — в школьной терминологии — подлежащее и сказуемое, суть главные члены предложения, причём предикат во всяком случае согласуется с субъектом в числе.

Эта структура может быть развита за счёт добавления второстепенных членов предложения: определения субъекта, дополнения к предикату или указания на обстоятельства, при которых совершается действие, выражаемое предикатом. Определения, дополнения и обстоятельства могут быть осложнены за счёт либо фактически выраженного, либо логически подразумеваемого предиката, который создаёт пару субъект-предикат, не зависимую от главных членов предложения.

Члены предложения фактически выражены определёнными частями речи (формами), выполняющими соответствующие им функции.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подлежащее

Подлежащее (субъект) отвечает на вопрос кто? или что? и выражается именем существительным, местоимением или любой другой субстантивированной частью речи в именительном падеже (номинативе).

1)Имя существительное: In ipsō vīta erat et vīta erat lūx homĭnum et lūx in tenĕbrīs lūcet et tenĕbrae eam nōn comprehendērunt (Ин. 1, 4-5). В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его.

2)Местоимение: Nōn quia Patrem vīdit quisquam nisi Is, Quī est ā Deō: Hīc vīdit Patrem (Ин. 6, 46). Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога: Он видел От-

ца. Местоимение регулярно опускается: Dum docēmus, discĭmus. В то время как мы учим, мы учимся.

Личное местоимение в качестве подлежащего ставится только тогда, когда на нём ле-

жит логическое ударение: Sī valētis, bene est; egō valeō. Если вы здоровы, хорошо; (что каса-

ется меня, то) я здоров. Dum veniō egō alius ante mē descendit (Ин. 5, 7). Когда же я прихожу,

другой уже сходит прежде меня.

3)Инфинитив: Vīvere est cogitāre. Жить означает мыслить. Bene dīcĕre ad paucōs (ōrātōrēs) pertĭnet, bene autem vīvĕre ad omnēs (Lact. Īnst. 1, 1). Хорошо говорить –– задача не-

многих, а хорошо жить –– всех.

4)Придаточное предложение экспликативное (с союзами ut, quod, quīn и без них): Quod fert fortūna, ferrī debet. Должно сносить то, что приносит судьба. Accĭdit, ut mīlĭtēs ab sīgnīs discēdĕrent. Случилось то, что солдаты, бросив свои знамёна, дезертировали. Fit, quod haud fuĕrat. Возникает то, чего не было раньше. Nōn est dubium, quīn hostēs revertantur. Нет сомне-

ния, что враги возвращаются (Враги, несомненно, возвращаются). Et factum est in diēbus illīs vēnit Iesus ā Nazăreth Galilaeae et baptizātus est in Iordāne ab Iohanne (Мк. 1, 9). И было в те дни,

пришёл Иисус от Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане.

1 Возможные варианты [субъект]-предикат и субъект-[предикат], т.е. те случаи, когда явно не выражен либо субъект, либо предикат или входящий в него глагол-связка, не меняют существа дела.

167

Сказуемое

Сказуемое (предикат) выражается:

1)личной глагольной формой в любом наклонении: Lūna fōrmam mūtat. Луна изменяет форму. Verba movent, exempla trahunt. Слова побуждают, примеры влекут;

2)неопределённым наклонением (инфинитивом) в оборотах acc./nōm. c. īnf.: Darius, rēx Persārum, spērāvit sē Graeciam in potestātem suam redāctūrum esse. Дарий, царь персидский, на-

деялся, что он подчинит Грецию своей власти. Nōn omnēs beātī sunt, quī beātī esse videntur. Не все те блаженны, кто кажется блаженным.

3)глаголом-связкой в сочетании с существительным, прилагательным, местоимением, причастием, инфинитивом в качестве части предиката (составное сказуемое): Littĕrae thesaurī sunt. Знания — сокровище.

4)причастием в обороте abl. abs.: Deō adiuvante homĭnēs magna opĕra faciunt. Когда Бог помогает, люди творят великие дела.

Именная часть всегда ставится в том же падеже, что и подлежащее (в отличие от русского языка, допускающем творительный падеж в качестве именной части сказуемого1): Terra est sphaera. Земля — шар. Hīс est Sanguis Meus Novī Testāmentī (Мк. 14, 24). Сия есть Кровь Моя Нового Завета.

Как и в русском языке, сказуемое обязательно согласуется с подлежащим в лице и числе; именная часть сказуемого может согласовываться с подлежащим и в роде. Этот вид связи называется координацией.

В латинском языке, в отличие от русского, одно отрицание: Caecus nihil videt. Слепой ничего не видит.

Сказуемое-глагол обыкновенно ставится на последнем месте предложения: Etiam bestiae memoriam habent. Даже животные имеют память.

Определение

Определения бывают согласованные и несогласованные2, т.е. могут согласоваться или не согласоваться с определяемым словом в роде, числе или падеже: terra antīqua древняя страна (согласованное в роде, числе и падеже нераспространённое определение); terra, quae est antīqua страна, которая древняя (согласованное в роде и числе распространённое определение); homō magnae prūdentiae человек великого ума (несогласованное нераспространённое определение); terra, ubī omnēs homĭnēs beātī страна, где все люди блаженны (несогласован-

ное распространённое определение).

Согласованные в роде, числе (и падеже) определения выражаются:

1)прилагательным, причастием, местоимением в атрибутивной позиции, а также числи-

тельным: Ait Illī: “Dīc, ut sedeant hiī duo fīliī meī ūnus ad dextĕram Tuam et ūnus ad sinistram in Rēgnō Tuō (Мф. 20, 21). Она говорит Ему: “Скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоём.

2)придаточньм предложением, вводимым относительным местоимением: At quantō dīgnius fratrēs et dīcuntur et habentur, quī ūnum Patrem Deum āgnōvērunt, quī ūnum Spirĭtum bibērunt sānctitātis, quī dē ūnō utĕrō ignōrantiae eiusdem ad ūnam lūcem expāvērunt vēritātis (Tert. Apol. 39). И сколь достойнее именуются и считаются братьями те, кто признал одного Отца Богом, кто пил одного Духа святости, кто был вскормлен из одного чрева общего неведения к единому свету святости.

Несогласованные определения выражаются:

1) родительным падежом: Vincentī dabō eī ēdĕre dē līgnō vītae (Откр. 2, 7). Побежда-

ющему дам ясти от древа животнаго; stratae urbis улицы города (= городские улицы), poёtae

1 Verbum carō factum est. Слово стало плотью (в отличие от латинского языка — твор. п.).

2 Определением, обязательно согласованным только в падеже, является приложение, выражаемое именем.

168

Rōmānōrum поэты римлян (= римские поэты), Rēgnum caelōrum Царство Небесное, Fīlius homĭnis Сын Человеческий. Реже при переводе ставятся другие падежи с предлогом или без предлога: iter glōriae путь к славе, studium litterārum занятие науками;

2) придаточным предложением, вводимым относительным наречием: Et corpŏra eōrum in platēīs cīvitātis magnae, quae vocātur spiritālĭter Sodŏma et Aegyptus, ubī et Domĭnus eōrum crucifīxus est (Откр. 11, 8). И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят.

Дополнение

Дополнения бывают косвенные (в дательном, родительном и отложительном падежах), прямые (в винительном падеже) и следственные. Дополнение1, без предлога или с предлогом, всегда зависит от глагола и соединяется с ним по способу управления.

1)Косвенные: Nuntiat rēgī dē pāce. Он возвещает царю о мире (неосложнённое кос-

венное дополнение). Persuāsit rēgī sē dēmittĕre. Он убедил царя простить себя [=чтобы тот простил] (косвенное дополнение, осложнённое за счёт инфинитива-дополнения). Nuntiāvit dē pāce rēgī ad focum sedentī. Он возвестил царю о мире, когда тот сидел у очага (косвенное до-

полнение, осложнённое за счёт причастия).

2)Прямые: Amīcum amat. Он любит друга (неосложнённое прямое дополнение). Iubēbat servum patientiam habēre. Он стал просить раба потерпеть [= чтобы раб потерпел] (прямое дополнение, осложнённое за счёт инфинитива-дополнения –– accūsātīvus cum

īnfīnītīvō). Videō servum ad domum venientem. Я вижу раба, идущего к дому <= я вижу раба, который идёт к дому = videō servum, quī ad domum venit, я вижу, что раб идёт домой> (пря-

мое дополнение, осложнённое за счёт причастия –– accūsātīvus cum participiō). Vocat servum amīcum. Он называет раба другом (прямое дополнение, осложнённое за счёт второго имени –– accūsātīvus duplex). Rogat, ut servus veniat. Он просит, чтобы раб пришёл (прямое дополнение, выраженное придаточным предложением).

3)Следственные: Facit rēgem nescientem. Он вводит царя в заблуждение [= он делает так, что царь не знает] (следственное дополнение, выраженное причастием и осложнённое за счёт логического субъекта). Facit amīcum servīre. Он заставляет друга служить (следственное дополнение, выраженное инфинитивом и осложнённое за счёт логического субъекта). Facit ita, ut omnēs servī līberentur. Он делает так, что все рабы получают свободу (следственное дополнение, выраженное придаточным предложением следствия).

Дополнения выражаются:

1)родительным (gen. obiectīvus), дательным (дат. косвенного объекта, commŏdī, sociatīvus), винительным падежами (вин. прямого, внутреннего объекта): Turpis fuga mortis omnī est morte peior (Cic. Phil. 8, 10, 29). Позорное бегство от смерти хуже всякой смерти. Dīcit rēx ministrīs: audīte parabŏlam. Говорит царь слугам: послушайте притчу. In vānum autem Mē colunt docentēs doctrīnās, praecepta homĭnum. Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим (Мк. 7, 7).

2) инфинитивом (īnfīnītīvus obiectīvus, cōnsecūtīvus): Volō scīre. Я хочу знать.

3) дополнительными придаточными предложениями, вводимыми союзами ut, nē: Rogāte ergō Domĭnum messis, ut ēiciat operāriōs in messem Suam. Итак, молите Господина жатвы,

чтобы выслал деятелей на жатву Свою (Мф. 9, 38).

1 Т.е. член предложения, отвечающий на вопросы: кого? чего?; кому? чему?; кого? что?; кем? чем?

169

Обстоятельство

Обстоятельства относятся к сказуемому и соединяются с ним по способу примыкания. Они могут быть неосложнёнными и осложнёнными.

Неосложнённые обстоятельства (места, времени, направления, образа действия, причины, цели, орудия, материи) выражаются:

1)наречиями: Bene labōrāmus. Мы хорошо работаем. Nihil admŏdum sciēbat. Он почти ничего не знал;

2)определёнными падежными формами без предлогов: Hodiernō diē studēre maxĭmē volō. Сегодня я очень хочу учиться;

3)определёнными падежными формами с предлогами: Invēnērunt Illum in templō sedentem in mediō doctōrum (Лк. 2, 46). Нашли Его в храме, когда Он сидел посреди учителей.

Осложнённые обстоятельства (времени, причины, условия, уступки, цели) выражаются:

1)причастиями (оборот ablātīvus absolūtus1, participium coniūnctum);

2)придаточными предложениями:

a) условия (союзы sī, nisi, sī nōn): Sī lēx tua errāvit, putō, ab homĭne concepta est, neque enim dē caelō ruit (Tert. Apol. 4). Если твой закон ошибся, я полагаю, он сочинён человеком, а не ниспослан с неба.

b) уступки (союзы cum, etiamsī, quamvis, quamquam, etsī, tametsī): Quis autem ille, quī dubĭtat vernīs indulgēre nōs flōrĭbus, cum carpāmus et rosam vēris et lilium et quicquid aliud in flōrĭbus blandī colōris et odōris est? (Min. Fel. Oct. 37). Но кто тот, кто сомневается в том,

что нам нравятся весенние цветы, хотя мы срываем и весеннюю розу, и лилию, и любой другой беленький и благоухающий цветок? Socrătēs, cum facĭle posset ēdūcī ē custōdiā, nōluit. Хотя Сократ и мог легко бежать из тюрьмы, он этого не захотел. Quid enim inīquius, quam ut

ōdĕrint homĭnēs, quod ignōrant, etiamsī rēs merētur odium? (Tert. Apol. 1). Но есть ли что-нибудь более несправедливое, чем когда люди ненавидят то, что не знают, хотя бы и заслуживающее ненависть.

d) времени (союзы cum, postquam, ubī, ut, dum, priusquam, antĕquam): Beātī estis, cum maledīxĕrint vōbīs (Мф. 5, 11). Блаженны вы, когда будут поносить вас.

e) причины (союзы cum, quia, quoniam, quod): Aeduī, cum sē dēfendĕre nōn possent, lēgātōs ad Caesĕrem mīsērunt. Эдуи послали послов к Цезарю, так как они не могли защитить себя. An hōc magis glōriābĭtur potestās eārum, quod etiam audītam damnābunt vēritātem? (Tert. Apol. 1). Или тем больше прославится их могущество, что они осудят истину, о которой услышали?

1 См. Урок 16.

170