10806

.pdfМ.А. Патова, А.В. Боровкова, Е.А. Литвиненко

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурностроительный университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОХРАННЫХ ЗОН ТОЧЕЧНЫХ ОБЪЕКТОВ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Особо охраняемые природные территории – это территории, для которых устанавливается особый режим охраны и использования природных ресурсов.

Превышение допустимых нагрузок на экосистемы приведет к их разрушению. Так как самостоятельно обществу не под силу поддерживать экологическое равновесие, необходимо обеспечить все необходимые условия для саморегуляции природных систем.

Система особо охраняемых природных территорий защитит экосистемы и экологические связи между ними, но защита необходима и природным комплексам самих особо охраняемых природных территорий от влияния хозяйственной деятельности и неблагоприятных воздействий окружающих территорий. Для этого создаются охранные (буферные) зоны.

В феврале 2015 г. вышло Постановление № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон». Из всех существующих на сегодняшний день категорий особо охраняемых природных территорий, данное постановление устанавливает размер охранной зоны только для двух из них [3].

Основная проблема в данном вопросе – отсутствие охранных зон у объектов, либо размер существующей охранной зоны не обеспечивает защиту территории. В процессе исследования данного вопроса были выявлены проблемы проектирования охранных зон, а именно:

1)Градостроительная – несоответствие размеров реальной и рекомендуемой охранных зон. Уменьшение реальной зоны защиты в десятки раз из-за прилегающей территории, которая на момент создания охранной зоны была застроена.

2)Методическая – отсутствие методики по созданию охранных зон для объектов особо охраняемых природных территорий.

Объектом данной работы являются охранные зоны особо охраняемых

природных территорий. Предметом - новые методики проектирования охранных зон.

450

За основу проектирования охранных зон были взяты методики:

1)«Капельная линия»

2)«Критический радиус корня» или «Двойной критический радиус корня»

Данные методики применены для проектирования охранных зон точечных объектов Нижегородской области [1].

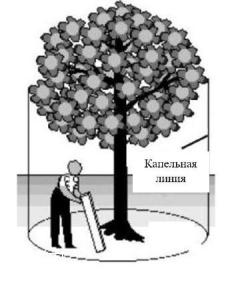

Капельная линия – область, расположенная непосредственно под ветвями дерева. Ее размер напрямую зависит от диаметра кроны. Для максимальной защиты предлагается использовать наибольшую площадь за пределами капельной линии [4].

В таблице № 1.1 представлен расчет защитной зоны по методике «капельной линии».

Таблица 1.1 – Предлагаемая защитная зона по методике «капельной линии»

Охраняемый вид |

Предлагаемая защитная зона, м |

||

1 |

|

|

2 |

Липа мелколистная |

16 |

||

Лиственница сибирская |

7-10 |

||

Сосна обыкновенная |

8-15 |

||

Береза повислая (плакучая, бородавчатая) |

4-6 |

||

Клён сахаристый (серебристый) |

12-20 |

||

Тополь дрожащий |

До 15 |

||

Дуб черешчатый |

До 25 |

||

Ель колючая |

4-6 |

||

Пихта сибирская |

6-10 |

||

Орех маньчжурский |

8-9 |

||

Кедр сибирский |

До 4 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 1.1. Метод «капельная линия»

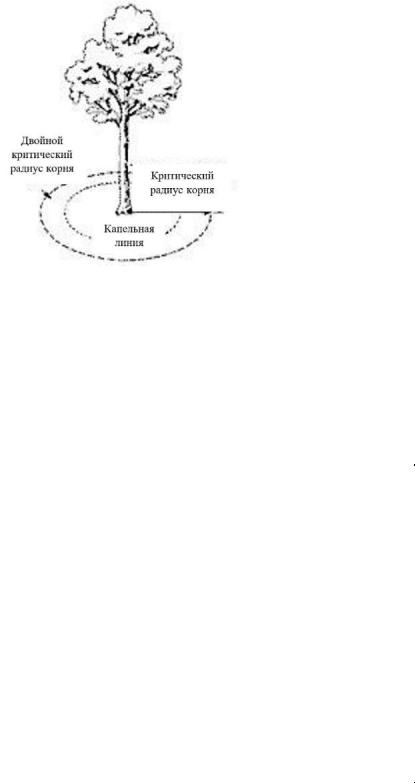

Для деревьев узко растущих, методика под названием «критический радиус корня», является наиболее точной. Особенно верным будет данный

451

подход для деревьев, где конкуренция уменьшила распространение навеса кроны.

Для вычисления критического радиуса корня нужно знать диаметр ствола дерева на высоте 1,4 м. Замер производится в дюймах. Для 1-го дюйма берется 1,5 фута критического радиуса корня для чувствительных, старых или нездоровых деревьев, или 1 фут для толерантных, более молодых и здоровых [2].

Рис.1.2. Методы «Критический радиус корня», «Двойной критический радиус корня»

Двойной критический радиус корня – является областью, в которой также может находиться большее количество корней дерева, повреждение которых приведет к его неизбежной гибели. По возможности, эту область нужно изолировать от антропогенного воздействия. Результаты расчетов представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Предлагаемая защитная зона по методике «критический радиус корня»

|

Диаметр |

Критический/ двойной |

Критический/ двойной |

|

|

критический радиус |

критический радиус |

||

Охраняемый |

ствола |

|||

корня, м |

корня, м |

|||

вид |

дерева, |

|||

(*1,5 фута - для старых |

(*1,0 фут - для молодых и |

|||

|

дюйм |

|||

|

или нездоровых деревьев) |

здоровых деревьев) |

||

|

|

|||

1 |

3 |

4 |

5 |

|

Липа |

40 |

18,3/36,6 |

12,2/24,4 |

|

мелколистная |

||||

|

|

|

||

Лиственница |

72 |

32,9/65,8 |

21,9/43,8 |

|

сибирская |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Сосна |

48 |

21,9/43,8 |

14,6/29,2 |

|

обыкновенная |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

452

Береза |

|

|

|

|

повислая |

32 |

14,6/29,2 |

9,8/19,6 |

|

(плакучая, |

||||

|

|

|

||

бородавчатая) |

|

|

|

|

Клён |

|

|

|

|

сахаристый |

80 |

36,6/73,2 |

24,4/48,8 |

|

(серебристый) |

|

|

|

|

Тополь |

40 |

18,3/36,6 |

12,2/24,4 |

|

дрожащий |

||||

|

|

|

||

Дуб |

60 |

27,4/54,8 |

18,3/36,6 |

|

черешчатый |

||||

|

|

|

||

Ель колючая |

48 |

21,9/43,8 |

14,6/29,2 |

|

Пихта |

80 |

36,6/73,2 |

24,4/48,8 |

|

сибирская |

||||

|

|

|

||

Орех |

60 |

27,4/54,8 |

18,3/36,6 |

|

маньчжурский |

||||

|

|

|

||

Кедр |

72 |

32,9/65,8 |

21,9/43,8 |

|

сибирский |

||||

|

|

|

Расчетным путем установлено, что наиболее эффективной является методика «Двойного критического радиуса корня». Основные функции корневой системы дерева заключаются в: поглощении воды из почвы, минеральных и органических питательных веществ, их транспортировании в ствол дерева, физическом закреплении дерева в вертикальном положении.

Тщательное планирование размера охранных зон предотвратит нарушение или прекращение одной из функций корневой системы, тем самым обеспечит сохранность точечных объектов особо охраняемых природных территорий.

Литература

1.Бакка, С.В., Киселева Н.Ю. Особо охраняемые природные территории Нижегородской области. Аннотированный перечень. Н.Новгород, 2008. – 560с.

2.National System Planning for Protected Areas. Main Author: Adrian G. Davey. Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 1. World Commission on Protected Areas / IUCN. 1998. 71 p.

3.Постановление от 19 февраля 2015 г. № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/

453

4. Protecting trees from damage. Pacific northwest ISA [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://pnwisa.org/tree-care/damage/protecting- trees-from-damage/

Е.Н. Шерстнева, М.А. Мосеева

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурностроительный университет»

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ НОРМИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

С1 января 2019 года согласно Федеральному закону № 219-ФЗ вступают в силу изменения части нормирования в области охраны окружающей среды. Настоящие изменения предусматривают разработку нормативной и разрешительной документации с учетом присвоенной категории объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду при постановке на государственный учет [1, 2].

С1 января 2019 года для объектов I категории, станет обязательным получение комплексного экологического разрешения (КЭР), для объектов II категории – представление декларации о воздействии на окружающую среду. Для объектов III категории в уведомительном порядке будет предоставляться отчетность в уполномоченные органы исполнительной власти. Объекты IV категории будут освобождены от необходимости разработки нормативной документации и предоставления отчетности.

КЭР представляет собой документ, который выдается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим хозяйственную деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), и содержит обязательные для выполнения требования в области охраны окружающей среды.

КЭР получается в обязательном порядке для объектов I категории на основании заявки, подаваемой в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сроком на семь лет.

КЭР должно содержать:

- технологические нормативы; - нормативы допустимых выбросов, сбросов высокотоксичных

веществ (I, II классов опасности);

- нормативы допустимых физических воздействий; - нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;

454

-требования к обращению с отходами производства и потребления;

-согласованную программу производственного экологического контроля

(ПЭК).

Важно отметить, что технологическое нормирование для объектов, оказывающих НВОС, ранее не применялось. В дальнейшем такие нормативы будут разрабатываться для объектов I категории и представлять собой нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, нормативы допустимых физических воздействий и устанавливаться с применением технологических показателей, не превышающих технологические показатели наилучших доступных технологий (НДТ). При этом, процедура разработки технологических нормативов в настоящий момент не утверждена, нормативные документы в области охраны окружающей среды, устанавливающие технологические показатели НДТ не приняты.

Форма заявки на получение КЭР, а также форма самого КЭР в настоящий момент не регламентированы.

Для объектов II категории юридические лица и индивидуальные предприниматели также вправе получать КЭР при наличии соответствующих отраслевых информационно-технических справочников по НДТ. В противном случае должна представляться декларация о воздействии на окружающую среду.

Декларация должна содержать:

-сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе;

-код объекта, оказывающего НВОС;

-вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции (товара);

-информацию о реализации природоохранных мероприятий;

-данные об авариях и инцидентах, повлекших за собой НВОС и произошедших за предыдущие семь лет;

-декларируемые объем или масса выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образовываемых и размещаемых отходов;

-информацию о программе ПЭК.

Вместе с подачей декларации о воздействии на окружающую среду также должны представляться расчеты нормативов допустимых выбросов, сбросов.

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется один раз в семь лет при условии неизменности технологических процессов, характеристик выбросов, сбросов загрязняющих веществ.

Момент перехода к представлению декларации о воздействии на окружающую среду после 1 января 2019 года в настоящий момент не регламентирован, как и форма декларации, порядок ее заполнения.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность на объектах III категории, представляют в уведомительном порядке отчетность о выбросах вредных

455

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в уполномоченный орган исполнительной власти. При этом, получение КЭР и представление декларации не требуется, расчет нормативов допустимых выбросов, сбросов будет осуществляться только для высокотоксичных веществ I и II классов опасности [1, 3, 4]. Сроки перехода к предоставлению отчетности в уполномоченные органы исполнительной власти в настоящий момент законодательно не закреплены.

При осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах IV категории получение КЭР, представление декларации о воздействии на окружающую среду, разработка нормативной документации, представление отчетности не требуются.

При невозможности соблюдения установленных нормативов допустимых выбросов, сбросов на объектах I-III категорий будут устанавливаться временно разрешенные выбросы и сбросы. Временно разрешенные выбросы, сбросы будут устанавливаться на основе фактических показателей в разрешении на выбросы, сбросы или в КЭР. При этом, на период поэтапного достижения нормативов на объектах I категории в обязательном порядке должна разрабатываться программа повышения экологической эффективности, а на объектах II и III категорий

– план мероприятий по охране окружающей среды, включающие в себя показатели и график поэтапного снижения НВОС. В настоящий момент правила разработки программы и плана, а также процедуры их утверждения не регламентированы.

Разрешительная документация, полученная для объектов, оказывающих НВОС и относящихся к областям применения НДТ, до 1 января 2019 года, действует до дня получения КЭР. При этом, с 1 января 2019 года до дня получения КЭР лимиты на выброс, сброс будут признаны как временно разрешенные выбросы, сбросы [5].

Таким образом, согласно изменениям, вступающим в силу с 1 января 2019 года, для каждой категории объектов, оказывающих НВОС, будет разрабатываться индивидуальный пакет нормативной и разрешительной документации.

Для объектов I категории обязательным станет получение КЭР с разработкой технологических нормативов. Для объектов II категории станет необходимым предоставление декларации о воздействии на окружающую среду с расчетами нормативов допустимых выбросов, сбросов в приложении. Для объектов III категории юридические лица и индивидуальные предприниматели будут предоставлять отчетность в уведомительном порядке в уполномоченный орган исполнительной власти. Для объектов IV категории получение КЭР, представление декларации о воздействии на окружающую среду или отчетности не требуется.

456

Разработка нормативной документации, подготовка отчетности с учетом категорий объектов может существенно облегчить соблюдение требований природоохранного законодательства и ведение экологической документации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для объектов, оказывающих НВОС. При этом, основные нормативные правовые акты, в том числе подзаконные акты, необходимые для разработки технологических нормативов, получения КЭР, предоставления декларации о воздействии на окружающую среду в настоящий момент не разработаны, что может привести к трудностям при разработке нормативной документации или финансовым потерям.

Литература

1.Российская Федерация. Федеральный закон. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. от 01.01.2018). – Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/901808297

2.Российская Федерация. Федеральный закон. О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2014 № 219ФЗ (в ред. от 03.08.2018). – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165823/

3.Российская Федерация. Федеральный закон. Об охране атмосферного воздуха [Электронный ресурс]: Федеральный закон Российской Федерации от 04.05.1999 № 96-ФЗ (в ред. от 29.07.2018). – Режим доступа : http://base.garant.ru/12115550/

4.Российская Федерация. Федеральный закон. Об отходах производства и потребления [Электронный ресурс]: Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ (в ред. от 29.07.2018). – Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/901711591

5.Российская Федерация. Федеральный закон. О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.2015 № 404-ФЗ (в ред. от 29.07.2017).

–Режим доступа : http://base.garant.ru/71295390/

457

М.Р. Малишевский, С.С. Тарасов, Е.В. Михалёв

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ У РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Антиоксидантные ферменты относятся к первому классу ферментов

– оксидоредуктаз [7; 8]. Они выполняют ключевую роль в поддержании окислительно – востановительного гомеостаза всех аэробных организмов. Основным субстратом антиоксидантных ферментов являются биорадикалы, приимущественно активные формы кислорода (АФК), к которым относятся: О2-, НОО, Н2О2, ОН- и др., образуются в результате реакций многоступенчатого восстановления молекулярного кислорода. Они участвуют в метаболических процессах организма, связанных с обменом липидов, белков, нуклеиновых кислот, в синтезе лейкотриенов, тромбоксанов, являются продуктами метаболических процессов, ферментативных и не ферментативных, которые в норме протекают в организме [5;6]

Ключевую роль в дезактивации АФК играют антиоксидантные ферменты, в частности супероксиддисмутаза (СОД) – утилизирующая супероксидный анион радикал, каталаза расщепляющая перекись водорода, пероксидаза, окисляющая различные субстраты за счёт перекиси водорода и многие другие [2].

Активность антиоксидантных ферментов может свидетельствовать о уровне биологического окисления у растений, животных и микроорганизмов. Эти данные, во взаимосвязи с результатами о состоянии окружающей среды, возможно, использовать для последующей диагностики физиологического состояния биообъекта, давать практические рекомендации по снижению нагрузки на всю систему антиоксидантной защиты, что приведёт к более благоприятному состоянию хозяйственно полезного объекта или напротив поможет разработать меры борьбы с организмами вредителями [4].

На основании изложенного целью нашей работы явилось определение активности пероксидазы или каталазы у гороха (Pisum sativum L.), микрофлоры кролика (Orictolagus cuniculus) и культуральной жидкости гриба Aspergillums niger в зависимости от условий среды.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали семена гороха посевного (Pisum sativum L.), культуральную жидкость гриба Aspergillus niger, суспензию цекотрофов кролика

458

(Orictolagus cuniculus) содержащую симбиотические бактерии пищеварительного тракта. Данные объекты выбраны не случайно. Горох являются ключевой культурой в современном сельском хозяйстве страны , усовершенствование технологии его возделывания считается важной стратегической задачей. Aspergillus niger имеет важное практическое значение, вызывая микозы, повреждая культурные растения и промышленные материалы, сильно распространен в микосфере центральной России. Цекотрофы кролика важны в пищеварении животного , их изучение позволит разработать пробиотические препараты, что может совершенствовать технологии выращивания зверей, особенно на начальных этапах онтогенеза. В качестве условий для гороха использовали разные среды культивирования (гидропоника, перегной, отработанный соломенный субстрат вешенки), сосновую хвою в качестве кормовой добавки для кролика и ультразвуковое воздействие для гриба. Семена растирали в фарфоровой ступке в фосфатном буфере рН 7.2 – для каталазы

и5,4 – для пероксидазы в количестве 0.5 г на 20 мл буфера (каталаза) и 50 мл. буфера (пероксидаза). Полученный раствор использовался для изучения активности ферментов. Каталазу определяли газометрическим методом [3], пероксидазу колориметрически. Эксперимент проводился в 3- х биологических и 3-х биохимических повторностях. Результаты обработаны статистически, с рассчетом среднее арифметическое (М) и стандартные отклонения (σ) с использованием программы Microsoft Excel

2010 [1].

Результаты исследования. Полученные результаты показали зависимость от видовой принадлежности и экологическими условиями. Выявлено, что наибольшая активность каталазы в побегах гороха наблюдается при культивировании на гидропонных средах. При этом активность в стеблях на водопроводной воде оказалась на 6 % выше, чем на питательной смеси Кнопа. Наименьшая активность зафиксирована на субстрате из смеси перегноя и отработанного соломенного субстрата.

Активность в корнях на водопроводной воде оказалась на 25% выше, чем на питательной смеси Кнопа. Наименьшая активность зафиксирована на субстрате из смеси перегноя и отработанного соломенного субстрата.

Анализ пероксидазы у исследуемых проростков гороха показала наибольшую активность в семядолях горошин. В стеблях и корнях фермент проявил себя неоднозначно. В корнях наибольшая активность пероксидазы наблюдается при культивировании растений на речном песке

исоломенном субстрате наименьшая на гидропонике с питательной средой Кнопа. На средах перегной + соломенный субстрат и гидропоника на основе водопроводной воды показала примерно равную активность, что составило на 10% выше, чем на среде Кнопа и ниже чем на песке и соломенном субстрате. Активность пероксидазы в стеблях, у растений, выращенных на гидропонике на 10% выше, чем при культивировании на

459