10777

.pdf151

аэропорта. Благодаря этому произошло объединение железнодорожных, автомобильных и воздушных видов перевозок по наикратчайшему пути

[12].

Современное производство характеризует три формы ее организации: индустриальная – исторически сложившаяся, научно-производственная – инновационная и сервисная – интегрированного, комплексного обслуживания.

На современном этапе развития большинство предприятий индустриальной формы производства подверглись коренной реконструкции с приспособлением под другие функции. Интеграция отраслевого производства и академической науки определила развитие предприятий научно-производственной формы инновационного производства. К ним относятся технопарки, технополисы, техноэкополисы и особые экономические зоны. В ряду новых форм производства находятся ТЛК. Специфика ТЛК в том, что их деятельность направлена на предоставление предприятиям набора комплексных услуг в сфере транспортировки, складирования и распределения товаров и информации. Можно выделить пути формирования ТЛК: реконструкция существующих транспортноскладских объединений, встраивание в сложившиеся производственные районы и возведение новых транспортно-логистических объектов. В настоящее время происходит территориальное перераспределение промышленных предприятий и производственных объектов в структурах городов. Складывается общая тенденция выноса активно развивающихся производств, в том числе крупных ТЛК, в периферийные планировочные зоны городской застройки [15].

Логистический подход к управлению складами как основному элементу логистической инфраструктуры требует централизованного управления складским хозяйством. На производстве это означает объединение складов снабжения, производственных складов и складов готовой продукции под единым началом службы логистики. Управление складской сетью на уровне обслуживания также должно объединять всю систему складов.

При формировании складской сети нужно учитывать место конкретного склада в логистической системе; цели, задачи и функции конкретного склада, его вид и характеристики материального потока; территориальное расположение складской сети; взаимосвязи с внешней средой поставщиков и потребителей; характеристики используемых транспортных средств; состояние инфраструктуры сети; материальнотехническую базу предприятия; наличие информационной связи внутри складской сети [1].

Цель создания складской сети является основой для решения любых вопросов складской сети. Она закладывает базу стратегии складирования запасов, определяет приоритеты в размещении складов и уровень их технического оснащения, а также технологические решения на каждом складе, ориентированные на удовлетворение спроса потребителей [9]. Число складов и схема их размещения на территории обслуживания определяются одновременно. При определении оптимального числа

152

складов и их места расположения руководствуются общими целями и задачами компании, создающей складскую сеть и ориентируются на цели и задачи, стоящие перед складами в рамках логистической системы, а также учитывают внешние и внутренние факторы, влияющие на создание складской сети. При решении этих задач анализируют потребности в складских мощностях в различных регионах обслуживания. Малые и средние фирмы, ограничивающие реализацию продукции несколькими близлежащими регионами, имеют один склад. Для крупных фирм, работающих в масштабах национального или межнационального рынка, вопрос размещения складов оказывается чрезвычайно сложным. Число складов напрямую зависит от численности клиентов и их размещения, их требований к обслуживанию, наличия сети поставщиков, а также от интенсивности грузопотоков, специфики товара, объемов партий и частоты поставки.

В децентрализованной системе снабжения (каждый склад сети снабжается поставщиками изолированно от других) все склады практически не отличаются по функциональному назначению. Они различаются по мощности, которая зависит от объема рынка снабжения и уровня спроса клиентов. В централизованной системе складскую сеть определяет не только число складов, но и функциональное назначение каждого склада.

Центральный склад выполняет основную функцию распределения, поэтому он также называется распределительным. Его задача – концентрировать запасы и формировать новые партии товаров в соответствии с потребностями региональных складов.

Региональный склад совмещает функции распределения (расформирование партий, приходящих на склад) с подсортировкой (комплектация заказов на уровне транспортной тары или даже единиц товара). Региональные склады становятся распределительными (для распределения партий по другим складам) и подсортировочными (для снабжения конечных потребителей в этом же регионе) одновременно, поэтому они называются подсортировочно-распределительными. Такие склады максимально приближены к розничной сети или к сфере услуг.

Подсортировочные склады должны обеспечивать выполнение заказа любого уровня комплектации. Подсортировочных складов в сети всегда больше, чем распределительных. Благодаря увеличению числа подсортировочных складов в сети повышается уровень обслуживания клиентов, сокращаются транспортные затраты на доставку заказов клиентам, повышается надежность и гарантия доставки [16].

По размещению различают следующие виды ТЛК [7]:

1. Логистический центр – смешанный тип логистического звена, выполняющий одновременно генерирующие функции (накопление определенных товаров для последующей их передачи по звеньям логистической цепи), преобразующие функции (пространственновременное перемещение товаров из мест отправления в места назначения), поглощающие функции (приемка товаров для временного хранения).

153

2.Логистический накопительно-распределительный центр –

комплексная интегрированная система грузодвижения, состоящая из территориально разобщенных объектов, технологически связанных между собой выполняемыми функциями по сбору, переработке, распределению и доставке грузов.

3.Транспортно-складской комплекс – совокупность складских площадей, складского оборудования, транспорта и персонала, сконцентрированных на определенной территории, предназначенная для сдачи в аренду и оказания логистических, транспортных и сопутствующих услуг внешним клиентам по обслуживанию внутрирегиональных, межрегиональных и международных автомобильных и железнодорожных грузопотоков.

4.Логистический терминал – перевалочная база для переформирования крупных партий грузов, доработки грузов до товарной кондиции (сборка, фасовка, розлив в мелкую тару).

5.Транспортно-логистический комплекс – территориальное объединение хозяйствующих субъектов, занимающихся грузовыми перевозками и сопутствующими услугами, включающими несколько терминалов, интегрирующих в себе различные виды деятельности, а также имеющие различную степень внешнего взаимодействия.

6.Грузовой терминал – специальный комплекс технических и технологических устройств, организационно взаимоувязанных и предназначенных для выполнения логистических операций, связанных с приемом, погрузкой-разгрузкой, хранением, сортировкой, грузопереработкой различных партий грузов, а также сервисным, коммерческо-деловым

иинформационным обслуживанием грузоотправителей и грузополучателей, перевозчиков и других логистических посредников – организаторов

иучастников транспортно-распределительного процесса.

7. Мультимодальный терминальный комплекс |

– транспортно- |

экспедиционное предприятие, выполняющее функции |

транспортно- |

распределительного логистического центра с широким спектром предоставляемых услуг, представляет собой комплекс инженернотехнических сооружений с современным технологическим оборудованием, позволяющим иметь в составе терминала специализированные складские помещения для хранения и переработки грузов, помещения для выполнения таможенных функций; банки; транспортно-эскпедиционные и логистические фирмы; брокерские и страховые компании; службу охраны и безопасности; административные помещения и офисы клиентов; торговые представительства и бизнес-центры; почту, телефон, телеграф; центры технического обслуживания подвижного состава транспорта; комнаты отдыха и гостиницы, пункты питания; центры оптово-розничной торговли с сетью магазинов; информационные центры; реабилитационнооздоровительные комплексы; стоянки для отстоя подвижного состава.

8. Логистический транспортно-распределительный центр –

многофункциональный терминальный комплекс, сооружаемый в узлах транспортной сети на пересечении магистральных путей сообщения,

154

обеспечивающий клиентуру комплексным транспортно-экспедиционным обслуживанием, функционирующий на основе логистических технологий и обеспечивающий максимальный эффект во всей логистической цепи от грузоотправителя до грузополучателя на основе интеграции товароматериальных, информационных, сервисных и финансовых потоков.

9.Логистический центр – рыночные предприятия, осуществляющие контроль и координацию складского и транспортного обслуживания и информационного обеспечения [6, 9, 14].

10.Логистический терминальный комплекс – транзитно-

перевалочный пункт, необходимый при интермодальных перевозках для перегрузки товара с одного вида транспорта на другой.

Основными факторами размещения ТЛК являются

1.Социально-экономические: макроуровень – численность населения, среднедушевые доходы населения, валовой региональный продукт, оборот розничной торговли, объем промышленного производства, объемы экспортной и импортной продукции, объем транспортных услуг; микроуровень – стоимость земельного участка, размер арендной платы, величина затрат на складирование и транспортировку.

2. Географические: макроуровень – принадлежность к климатической зоне, наличие транспортных коридоров и близость к ним, расположение относительно внешних границ; микроуровень – размер и конфигурация участка, близость к поставщикам и рынкам сбыта.

3.Инфраструктурные: макроуровень – обеспеченность железными и автомобильными дорогами, состояние транспортных коммуникаций, наличие резервов пропускной способности транспортной инфраструктуры; микроуровень – наличие резервов пропускной способности на подходах, транспортная доступность местности.

4.Политические и нормативно-правовые: макроуровень – особенности таможенной политики, реализуемые национальные проекты и правительственные программы в транспортно-логистическом комплексе; микроуровень – местное законодательство, планы местных властей на площадку, налоговые льготы, соответствие строительным и экологическим нормам.

5.Показатели транспортной работы: макроуровень – объем перевозок грузов автомобильным, железнодорожным и другими видами транспорта; микроуровень – номенклатура груза, свойства груза, доля опасных грузов, требования к сохранности груза [3, 8].

Список литературы

1.Анализ целесообразности строительства комплексного транспортно-логистического узла: отчет для Freight Village Kaluga / Knight Frank. – М., 2012. – 189 с.

2.Белоусова, Н.С. Крупные города как центры транспортнологистических комплексов/ Н.С. Белоусова // Архитектон: известия ВУЗов,

2006. – № 14. – С. 35-43.

155

3.Гаджинский, А. М. Выбор места расположения склада/ А. М. Гаджинский// Справочник экономиста. – 2004. – № 8.

4.Герастовский, Д. Проблемы создания логистических центров на примере Московского региона / Д. Герастовский // Транспорт Российской Федерации. – 2007 – № 11. – С. 43-45.

5.Дроган А.В. Формирование территориальной структуры мультимодальной логистической системы города Екатеринбурга / А. В. Дроган // Энерго и ресурсосбережения в архитектуре и строительстве: восьмые уральские академические чтения. – Екатеринбург, 2003. – С. 78-93.

6.Комаров, K.Л. О национальной системе мультимодальных транспортных узлов / К. Л. Комаров // Логистика. – 2002. – № 1. – С. 14-15.

7.Копылова, О.А. Методика выбора мест размещения транспортнологистических центров/ О.А. Копылова, А.Н. Рахмангулов// Актуальные проблемы современной науки, техники и образования: матер. 69-й науч.- техн. конф. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2011.

8.Копылова, О.А., Методика оценки вариантов размещения региональных логистических центров: дис. … канд. тех. наук: 05.22.01 / О.А. Копылова. – Магнитогорск, 2014. – 189 с.

9.Остапчук, Н.Н. Развитие логистических центров в транспортном пространстве Европейского Союза / Н.Н. Остапчук // Управление общественными и экономическими системами. – 2007. – №1. – С. 1-7

10.Прокофьева, Т.А. Развитие логистической инфраструктуры в транспортном комплексе России – стратегическое направление в реализации транзитного потенциала страны в системе Евроазиатских МТК/ Т. Прокофьева, О. Кашпурова, Д. Владимиров // Логистика. – 2013. – № 1. – С. 40-43.

11.Прокофьева, Т.А. Развитие системы национальных и международных транспортных коридоров на основе логистических центров. / Т.А. Прокофьева // Инфраструктура России: сб. статей. – М.: НП «Центр стратегического партнерства», 2012. – С. 345-350.

12.Савенко, С.В. Развитие транспортно-логистических центров в Европейском регионе/ С.В. Савенко// Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. научных тр. –Донецк: ДонНУ, 2009. – С. 442-448.

13.Шмелева, А.Е. Исследование и развитие рынка складской недвижимости Нижегородской области - Н.Новгород: ННГАСУ, 2007.

14.Альбеков, А.У., Грибов, Е.М. Закономерности развития транспортно-складской логистики на региональном уровне/ А.У. Альбеков, Е.М Грибов. – Ростов н/Д: РГЭА, 1999. - 159 с.

15.Белоусова, Н.С. Архитектурное формирование транспортнологистических комплексов: дисс… канд. арх./ Н.С. Белоусова. – Екатеринбург, 2007.

16.Дыбская, В.В. Логистика складирования/ В.В. Дыбская. – М.: Издво ГУ-ВШЭ, 2000. – 189 с.

156

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

УДК 697.97

С.Ю. Бутрюмова

Анализ методов повышения энергоэффективности типовых многоквартирных жилых домов

Современное правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергоэффективности должно основываться на принципах системности и комплексности проведения энергосберегающих мероприятий, с учетом ресурсных, производственных, экологических и социальных условий оптимального и рационального использования искусственно сгенерированной теплоты. В частности, ресурсоснабжающая организация многоквартирных жилых домов (МЖД) обязана разрабатывать и реализовывать на практике мероприятия, повышающие общую энергетическую эффективность жилого фонда.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста. Однако, до настоящего времени, этот источник был задействован в малой степени. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только при комплексном подходе к вопросу энергосбережения.

Повышение энергоэфективности в существующих МЖД является одним из наиболее актуальных вопросов. Основными мероприятиями по снижению величин энергозатрат являются утепление наружных стен и замена заполнений оконных проемов.

Помимо основных теплоизоляционных преимуществ наружное утепление стен имеет ряд других свойств:

защита основного конструктивного слоя стены от атмосферных влияний и попеременного замораживания и оттаивания;

исключается появление деформаций в стене из-за неравномерных температурных колебаний, особенно если стена из крупного панельного материала, что способствует повышению срока службы наружной стены.

В существующих домах типовых серий застройки, стены которых выполнены из керамзитобетонных панелей, предлагается утепление конструкций наружных стен пенополистеролом по СНиП [1].

Среди общих теплопотерь, приходящихся на здание, потери теплоты через окна занимают одно из важных мест, опережая теплопотери через наружные стены. На окна приходится порядка 20-30 % потерь теплоты, поэтому для достижения максимального энергосберегающего эффекта в МЖД окнам следует уделять особое внимание.

157

Окна должны обладать рядом теплоизоляционных свойств, таких как: высокое сопротивление теплопередаче; необходимый уровень воздухо- и водопроницаемости; должны отвечать требованиям по сопротивлению ветровой нагрузке и т.д. Поскольку окна и балконные двери обладают худшими теплоизоляционными свойствами по сравнению с другими ограждающими конструкциями, их устройство должно отвечать всем представленным требованиям.

В рассматриваемых домах предлагается замена заполнений оконных проемов на двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете с твердым

селективным покрытием (R = 0,58 м2 С/Вт). |

|

|

|||

Для |

того |

чтобы |

определить |

эффективность |

выбранных |

энергосберегающих мероприятий, рассмотрим баланс потребления тепловой энергии систем обеспечения микроклимата МЖД через удельную теплозащитную и вентиляционную характеристики 5-ти этажных домов типовых серий застройки с числом секций 4, 6 и 8. Дома расположены в городе Нижний Новгород. Толщина наружных стен в рассматриваемых домах составляет 0,4 м.

В общем виде удельная характеристика потребления тепловой энергии

многоквартирных жилых домов определяется по формуле (1) [2]: |

|

||

|

|

k0 kc kк kп kок kв (1 nв ), Вт/(м3∙ С) , |

(1) |

где kc |

|

удельная теплозащитная характеристика для наружных |

стен, |

Вт/(м3∙ С); |

kк удельная теплозащитная характеристика через покрытие |

||

кровли, |

Вт/(м3∙ С); kп удельная теплозащитная характеристика |

через |

|

покрытие пола; Вт/(м3∙ С); kок удельная теплозащитная характеристика через заполнения оконных проемов, Вт/(м3∙ С); kв удельная вентиляционная характеристика, Вт/(м3∙ С); nв – доля утилизирующейся теплоты вентиляционного воздуха.

В основе метода оценки мероприятий по энергоэффективности на основе удельных теплозащитных характеристик лежит показатель, характеризующий действительную экономию энергетических ресурсов: процент снижения суммы удельной теплозащитной и вентиляционной

характеристики здания [2]: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

N |

|

k 0 |

k1 |

|

100,% |

|

|

|

|

i |

i |

|

|

(2) |

||

|

k |

0 |

k |

0 |

|

|||

|

|

вент |

об |

|

||||

|

|

|

|

|

||||

где ki0 |

удельная теплозащитная |

|

характеристика (или |

удельная |

||||

вентиляционная характеристика) элемента ограждающей конструкции многоквартирных жилых домов до внедрения конкретного энергосберегащего

мероприятия, Вт/(м3∙ С); ki1 удельная теплозащитная характеристика

элемента ограждающей конструкции (или удельная вентиляционная характеристика) после введения конкретного энергосберегающего

мероприятия, Вт/(м3∙ С); kо0б – удельная теплозащитная характеристика здания в целом при эталонном сочетании систем обеспечения микроклимата

158

многоквартирных жилых домов, Вт/(м3∙ С); kвент0 удельная вентиляционная

характеристика здания в целом при эталонном сочетании систем обеспечения микроклимата многоквартирных жилых домов, Вт/(м3∙ С).

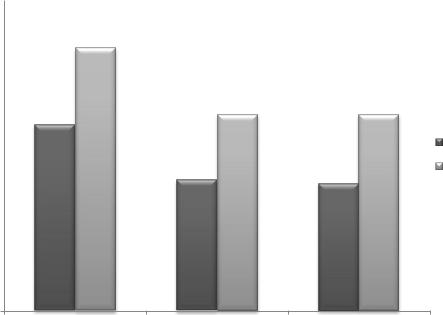

Результаты расчетов показателя N приведены в виде диаграммы на рисунке 1.

N, %

9,00 |

|

|

|

|

|

8,00 |

|

|

|

|

|

7,00 |

|

|

|

|

|

6,00 |

|

|

|

|

|

5,00 |

|

Стены |

|

||

|

|

|

4,00 |

|

Окна |

|

|

|

3,00 |

|

|

|

|

|

2,00 |

|

|

|

|

|

1,00 |

|

|

|

|

0,00

4 секции |

6 секций |

8 секций |

Рис. 1. Показатель N, % для 5-ти этажного МЖД в городе Нижний Новгород

Из проведенного исследования видно, что наиболее эффективным энергосберегающим мероприятием для 5-ти этажных МЖД типовых серий застройки с различным числом секций является замена заполнений оконных проемов на окна с лучшими теплофизическими характеристиками. При этом наибольший показатель эффективности энергетических ресурсов наблюдается для МЖД с числом секций 4 и значительно уменьшается с увеличением числа секций здания.

Утепление конструкций наружных стен так же имеет наибольшую эффективность при меньшем числе секций здания, а показатель N уменьшается с увеличением числа секций здания аналогичным образом.

Список литературы

1.СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

2.Кузин, В.Ю. Комплексный подход к энергосбережению систем обеспечения параметров микроклимата многоквартирных жилых домов / В.Ю.

Кузин, В.В. Носкова// Великие реки-2015: сб. 17-го междунар. промышленного форума. – Н.Новгород, 2015. – Т. 3. С. 86-90.

159

УДК 621.039 (470.323)

К.А. Бутырев

Водоем – накопитель для водоснабжения Курской АЭС-2

ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Нижегородский атомэнергопроект» проектирует Курскую АЭС-2 – атомную электростанцию в Курчатовском районе Курской области. Это станция замещения выбывающих из эксплуатации двух энергоблоков ныне действующей Курской АЭС. Она будет состоять из четырех энергоблоков с реактором ВВЭР нового поколения. Ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков АЭС-2 планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации двух энергоблоков действующей станции.

Водоснабжение действующей двухблочной Курской АЭС организовано из наливного водохранилища, расположенного в пойме р. Сейм и подпитываемого из реки. Сравнение объемов потребления технической воды новой двухблочной Курской АЭС-2 и действующей атомной электростанции с годовым стоком р. Сейм за маловодный период обеспеченностью 95% и 97% показывает, что одновременно организовать подпитку систем технического водоснабжения в требуемых объемах (таблица 1) напрямую из источника не представляется возможным. Поэтому в проекте рассмотрена схема водоснабжения двухблочной Курской АЭС-2 с использованием собственного наливного водоема – накопителя сезонного регулирования на правом берегу искусственного русла реки р. Сейм, создаваемого на базе существующих Гуповского и Основного бьефов.

Таблица 1

Водохозяйственные показатели для двухблочной Курской АЭС-2 и действующей атомной электростанции млн. м3/год

|

Средний по |

Маловодный |

Маловодный |

|

Наименование показателя, |

водности год |

|||

год обеспечен- |

год обеспечен- |

|||

размерность |

обеспечен- |

|||

ностью 95 % |

ностью 97 % |

|||

|

ностью 50 % |

|||

|

|

|

||

Водопотребление Курской |

74,52 |

76,59 |

76,92 |

|

АЭС |

||||

|

|

|

||

в т.ч. безвозвратное |

39,83 |

41,90 |

42,23 |

|

|

|

|

|

|

Водопотребление Курской |

91,35 |

93,52 |

93,81 |

|

АЭС-2 |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

|

в т.ч. безвозвратное |

44,00 |

45,41 |

45,60 |

|

водопотребление |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Потери при фильтрации |

20,21 |

20,21 |

20,21 |

|

воды |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Объем подкачки БНС-3 |

62,57 |

67,14 |

67,73 |

|

|

|

|

|

|

Объем подкачки 01UGA |

81,59 |

86,30 |

87,11 |

|

|

|

|

|

160

В настоящей статье представлен вариант водоема – накопителя, разработанный автором в порядке участия в проектировании.

Параметры водоема: НПУ = 155,00 МБс, УМО = 151,00 МБс, полный объем 29,3 млн. м3, полезный объем 21,1 млн. м3.

Состав запроектированных сооружений:

-грунтовые дамбы, ограждающие водоем. Отметка гребня дамбы 157,00 МБс, ширина гребня 12 м, крепление низового и верхового откоса представляет из себя наброску камня толщиной 0,3 м по слою подготовки толщиной 0,2 м, играющей роль обратного фильтра. Так же по всей длине верхового откосе укладывается пленка полиэтиленовая для снижения фильтрационных потерь из водохранилища. Общая длина дамбы 5030 м;

-паводковый водосброс. Предназначен для сбросов излишков воды из водоема – накопителя при прохождение дождевых паводков. Водосброс представляет собой подводящий канал, водосбросная часть и транзитная часть водосброса (быстроток и концевой участок). Пропускная способность водосброса 181,1 м3/с при открытии двух отверстий на всю высоту.

-насосная станция подпитки водоема – накопителя в виде опускного колодца с параметрами: глубиной 21,1 м и внутренней площадью 153,86 м2. Осуществляет подачу воды из искусственного русла р. Сейм через затопленный водоприемник с двухсторонним приемом воды и рыбозащитными устройствами в виде сегментных объемных фильтров производительностью 4,0 м3/с поступает в два закрытых подводящих водовода, откуда поступает в водоприемную камеру насосной станции, оборудованную сороудерживающими решетками. Из водоприемной камеры насосной станции вода поступает на всасывание четырех полупогружных насосов. Далее вода насосами по двум напорным трубопроводам подается в водохранилище через водовыпускной оголовок, врезанный в откос ограждающей дамбы со стороны водохранилища.

Вариант водоема – накопителя, разработанный автором, передан в ОЭО НИАЭП для использования при многовариантном проектировании системы водоснабжения Курской АЭС-2.