- •Вопросы по макроэкономике.

- •1. Становление и развитие экономического знания: экономические концепции Древнего мира.

- •2. Становление и развитие экономического знания: экономические концепции Средневековья (экономические взгляды русских и европейских схоластов).

- •3. Становление и развитие экономического знания: экономические концепции Нового времени (меркантилизм и др.).

- •4. Становление и развитие экономической науки (классическая политическая экономия, марксизм, неоклассическая экономическая теория).

- •5. Становление и развитие макроэкономики, кейнсианская экономическая теория.

- •6. Российская экономико-математическая школа и ее вклад в исследование экономики страны как системы.

- •7. Системы показателей, оценивающих результаты функционирования экономики страны: Баланс народного хозяйства и Система национальных счетов.

- •8. Валовой продукт как базовый показатель снс, его разновидности.

- •9. Методы расчета валового продукта. Недостатки валового продукта, показатель «чистого экономического благосостояния».

- •Метод добавленной стоимости (производственный)

- •Метод расчёта по расходам

- •Метод расчёта по доходам

- •10. Индекс потребительских цен и дефлятор валового внутреннего продукта. Основные макроэкономические показатели: особенности расчета и использования.

- •11. Совокупный спрос. Модель совокупного спроса. График совокупного спроса. Ценовой и неценовые факторы совокупного спроса.

- •12. Совокупное предложение. Модель совокупного предложения. График совокупного предложения. Ценовой и неценовые факторы совокупного предложения.

- •14. Инвестиции и инвестиционная активность, инвестиционные ожидания и факторы на них влияющие. Автономные и производные инвестиции. Эффект мультипликатора и эффект акселератора.

- •15. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Модель ad – as.

- •16. Кейнсианская модель равновесия товарного рынка, кривая is.

- •17. Деньги, их функции. Денежные агрегаты. Денежный рынок.

- •18. Кейнсианская модель равновесия денежного рынка, кривая lm.

- •19. Модель is – lm.

- •20. Понятие экономической конъюнктуры. Циклические колебания, их виды. Вклад российских ученых в развитие теории экономических циклов.

- •21. Модель экономического цикла. Проциклические, контрциклические, опережающие, совпадающие и запаздывающие показатели. Особенности современных кризисов и циклов. Антициклическое регулирование.

- •Совокупность важнейших мероприятий антикризисной политики

- •22. Производство благ, частные и общественные блага. Эффекты производства благ. Провалы рынка и провалы государства.

- •23. Бюджетная политика государства: цели, инструменты, последствия.

- •24. Налоговая политика государства: цели, инструменты, последствия.

- •25. Денежная политика государства: цели, инструменты, последствия.

- •26. Кредитная политика государства: цели, инструменты, последствия.

- •27. Государственная политика занятости: цели, инструменты, последствия.

- •28. Антиинфляционная политика: цели, инструменты, последствия.

- •29. Экономико-политический цикл и его влияние на экономическую политику государства.

- •30. Основные модели, методы и инструменты государственного управления экономикой.

21. Модель экономического цикла. Проциклические, контрциклические, опережающие, совпадающие и запаздывающие показатели. Особенности современных кризисов и циклов. Антициклическое регулирование.

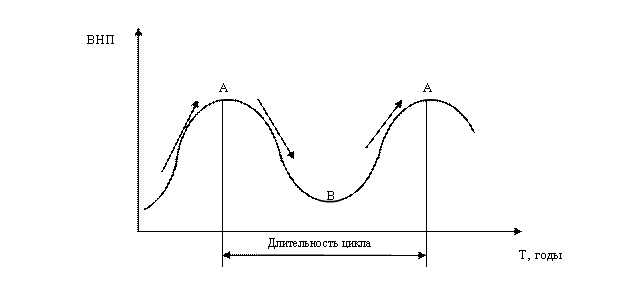

В современной теории экономических циклов выделяют двух- и четырехфазовые модели экономического цикла.

В двухфазовой модели выделяют повышательную фазу (подъема, экспансии) и понижательную фазу (спада, рецессии), а также высшую и низшую поворотные точки цикла (точки А и В)

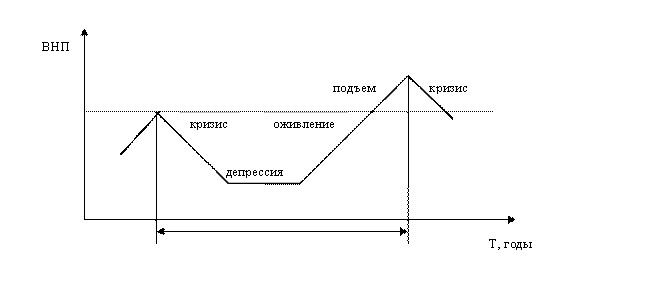

К. Маркс был одним из первых экономистов, который начал уделять проблеме циклов пристальное внимание и создал четырехфазовую модель цикла.

Марксистская экономическая школа исследовала только промышленный цикл протяженностью 7-12 лет. Цикл включал 4 фазы, последовательно сменяющие друг друга: кризис, депрессия, оживление и подъем.

Кризис – это внутренний механизм насильственного приспособления размеров общественного производства к объему платежеспособного хозяйственных субъектов. Кризис проявлялся в перепроизводстве товаров, сокращении кредитов и повышении ссудного %. Это вело к понижению нормы прибыли и падению производства, росту банковской задолженности, банкротству банков и предприятий.

Это всеобщее перепроизводство. Рынок в какой-то момент оказывается переполненным. Товары продолжают поступать, тогда как спрос уменьшается и, наконец, прекращается вовсе. Происходит падение цен, растет недоверие к субъектам рыночного хозяйства, многие предприятия терпят банкротство. Разорение слабых в техническом отношении предприятий ведет к повышению общего уровня эффективности производства.

Центр хозяйственной активности смещается на денежный рынок вследствие роста спроса на денежные ресурсы в связи с необходимостью погашения задолженностей. Рост спроса на денежный капитал провоцирует повышение % ставок, что ведет к дальнейшему падению курса ценных бумаг (акций). Свертывание хозяйственной деятельности сопровождается ростом безработицы. Кризис дает начало новому циклу и может прервать фазы оживления или подъема.

Депрессия характеризуется застоем производства, выбытием устаревшего основного капитала. Низкие цены содействуют сбыту товарных запасов, хотя часть их уничтожается. Низкий уровень хозяйственной активности обусловливает массовую безработицу. Спрос на денежный капитал падает, падает уровень % ставок и стоимость ценных бумаг. Это объясняется застоем производства, который не обеспечивает получение дивидендов. Происходит скупка контрольных пакетов акций более слабых конкурентов. Производство не сокращается, но и не растет. Товарные излишки постепенно исчезают, торговля идет вяло. Ставка ссудного % падает до минимума.

Постепенно в экономике появляются «точки роста», и происходит переход к оживлению. Оживление связано с активизацией хозяйственной деятельности, частичным обновлением основного капитала, ростом объема производства, повышением уровня цен, прибылей и % ставок. Продолжительность данной фазы предопределяется достижением уровня общественного производства (ВНП), соответствовавшего предкризисному состоянию. Снижается уровень безработицы, ускоряется кругооборот капитала, увеличивается спрос на кредит. Предприятия увеличивают выпуск, осуществляют промышленное строительство, повышается норма прибыли, ставка % и зарплаты.

Подъем определяется продолжением экономического роста, достижением относительно полной занятости, расширением производственных мощностей, их модернизацией, созданием новых предприятий. Уровень ВНП превосходит высшую докризисную точку, производство продолжает увеличиваться, растет занятость, спрос, уровень цен и норма %. Процентные ставки продолжают расти под воздействием роста инвестиций. Растут курсы ценных бумаг, т.к. растет доходность предприятий. Особую роль выполняет торговый капитал, который, стремясь закупить больше товаров в расчете на дальнейшее повышение цен, формирует спекулятивный бум спроса, что подталкивает производство к его расширению. В результате начинает расти разрыв между производством и спросом населения. Постепенно размеры производства вновь выходят за рамки платежеспособного спроса, рынок переполняется нереализованными товарами и начинается новый промышленный цикл.

В зависимости от поведения экономических величин на разных фазах цикла выделяют показатели:

· проциклические, которые увеличиваются в фазе подъема и снижаются в фазе спада (реальный ВВП, величина совокупных доходов, объем продаж, прибыль фирм, величина налоговых поступлений, объем трансфертных выплат, объем импорта);

· контрциклические, которые увеличиваются в фазе спада и снижаются в фазе подъема (уровень безработицы, величина запасов фирм);

· ациклические, которые не имеют циклического характера и изменение которых не связано с фазами цикла (объем экспорта, ставка налога, норма амортизации).

Экономические индикаторы по своей природе (последовательности изменений в макроэкономической системе) можно разделить на три большие группы - это опережающие индикаторы, совпадающие индикаторы и запаздывающие индикаторы. Практически любой показатель может быть причислен к той или иной группе, но степень корреляции разных показателей по отношению к стадии экономического цикла (экономическим тенденциям) может быть различна.

Современный экономический цикл имеет существенные отличия от классических циклов, а также свои особенности. Среди них можно выделить:

-действие и влияние фаз цикла выходят за рамки национальной экономики;

-усиливается государственно-монополистическое регулирование циклов;

-высокая роль социальных факторов в механизме антициклического регулирования;

-структурная перестройка экономики влияет на частоту кризисов;

-кризисные явления охватывают новые сферы и уровни (сферы нематериального производства и др.).

Циклы никогда не являются точным повторением друг друга. Каждый имеет свои особенности. Во второй половине ХХ века обнаруживается тенденция к относительному ослаблению циклических колебаний. Вместе с тем, имеет место их учащение и видоизменение некоторых фаз. Современные кризисы, которые сопровождаются инфляцией не характеризуются падением цен, как это было раньше.

Западные экономисты объясняют это явление следующими причинами:

-чрезмерно большие государственные расходы. Эти расходы предполагают дополнительную эмиссию денег, что разрушает денежное обращение и ведет к росту инфляции;

-монополистическим ценообразованием. Монополии сокращают производство, предотвращая тем самым падение цен.

Антициклическое регулирование — это одно из направлений экономической политики государства, направленное на смягчение экономических циклов. Основано на применении стабилизаторов (подоходный налог с физических лиц, налог на прибыль корпораций, пособия по безработице, субсидии по поддержанию цен на сельскохозяйственную продукцию и др.).

В условиях реализации целенаправленной правительственной политики при недостаточном совокупном спросе проводится экспансия (денежная и финансовая), при чрезмерном спросе или инфляционном «перегреве» осуществляется ограничительная и дефляционная политика.

Антициклическое регулирование заключается в системе способов и методов воздействия на хозяйственную конъюнктуру и экономическую деятельность, направленных на смягчение циклических колебаний.

Кейнсианский подход: государством используются финансово-бюджетные инструменты, денежно-кредитная политика играет вспомогательную роль. В фазе кризиса и депрессии увеличиваются государственные расходы, проводится политика «дешевых денег». В условиях подъема государственные расходы повышаются.

Классический подход: основным инструментом является денежно-кредитная политика. Предложение денег становится главным рычагом воздействия на экономику, средством борьбы с инфляцией. Проводится политика «дорогих денег» (кредитная рестрикция) путем повышения % ставок, что должно содействовать борьбе с перенакоплением капитала. В качестве вспомогательного инструмента используется налогово-бюджетная политика. Сокращаются государственные расходы, сжимается потребительский спрос. Снижаются налоговые ставки.

Страны прибегают к использованию этих 2 подходов в зависимости от решения задач краткосрочного или долгосрочного характера.