- •Расчет и конструирование химических аппаратов с мешалками

- •Введение

- •1.Общие сведения

- •1.1.Назначение и характеристики аппаратов

- •1.2.Конструкция химического аппарата

- •1.3.Выбор материалов для изготовления деталей аппарата

- •1.4. Последовательность выполнения проекта

- •2. Подбор и расчет элементов корпуса аппарата

- •2.1. Выбор размеров корпуса аппарата

- •2.2. Цилиндрические обечайки

- •2.3. Днища и крышки аппаратов приварные

- •2.4. Расчет элементов рубашки

- •2.5. Крышки отъёмные

- •2.6. Фланцевые соединения

- •2.7. Устройства для присоединения трубопроводов

- •2.8. Опоры аппаратов.

- •3. Расчёт и конструирование перемешивающего устройства

- •3.1.Конструктивные схемы крепления валов перемешивающих устройств

- •3.2. Подбор узлов и деталей перемешивающего устройства

- •3.3 Последовательность проектирования и расчёта перемешивающего устройства

- •3.4. Проектный расчёт и конструирование вала и подшипникового узла

- •3.5. Разработка эскизного проекта перемешивающего устройства.

- •3.6. Проверочный расчёт вала

- •3.7.Проверочный расчёт шпонок

- •3.8.Проверка пригодности подшипников

- •Библиографический список

- •1.Общие сведения 4

- •2. Подбор и расчет элементов корпуса аппарата 8

- •3. Расчёт и конструирование перемешивающего устройства 24

3. Расчёт и конструирование перемешивающего устройства

3.1.Конструктивные схемы крепления валов перемешивающих устройств

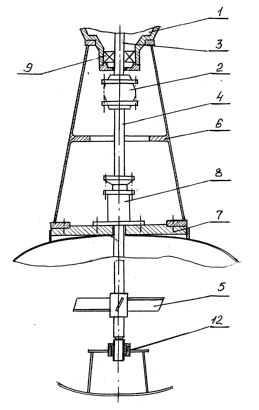

В большинстве аппаратов химической технологии с целью интенсификации проводимых процессов или непосредственно для перемешивания различных компонентов используются перемешивающие устройства, которые состоят из привода (в качестве приводов перемешивающих устройств в химических аппаратах применяют в большинстве случаев различные типы моноблочных мотор – редукторов 1) и вала 4 с мешалкой 5 (рис. 3.1, 3.2). Мотор-редуктор установлен на стойке 6, которая крепится к опоре (бобышке) 7, привариваемой к крышке аппарата. В опоре установлено уплотнение 8, предназначенное для герметизации аппарата в месте прохождения вала мешалки через крышку. В качестве опор для консольных валов обычно используются подшипники качения 10, расположенные в стойке 6. Для увеличения виброустойчивости валов применяют также опоры скольжения 12, устанавливаемые обычно в нижней части корпуса аппарата.

Вал 4 мешалки 5 может иметь с тихоходным валом редуктора 2 жесткое или подвижное соединение.

В приводах с жестким соединением валов редуктора и мешалки (рис.3.1) применяют, как правило, продольно-разъемную муфту 2. В качестве одной из опор вала мешалки используется нижняя опора выходного вала редуктора 9.

Второй опорой может быть опора качения 10, установленная в стойке 6 аппарата (рис.3.1 а) или опора скольжения 12, установленная в нижней части корпуса аппарата (рис.3.1 б).

В этих исполнениях вторая (нижняя) опора служит для восприятия радиальных нагрузок. Восприятие осевой нагрузки осуществляется радиально-упорным подшипником мотор - редуктора. В связи с тем что максимальная осевая сила, которую может выдержать этот подшипник, ограничена, эти схемы используются для аппаратов с избыточным давлением не более 0,6 МПа.

восприятия радиальных нагрузок; восприятие осевой нагрузки

.

а

б

В

Рис.3.1. Жесткое соединение валов

редуктора и мешалки:

а - консольный вал мешалки; б –

однопролетный вал мешалки

Привод с подвижным соединением валов мотор – редуктора и

мешалки используется в аппаратах, где условное давление достигает 3,2 МПа. В приводе такого типа (рис.3.2) обычно используется упругая втулочно-пальцевая 2 или зубчатая муфта, с помощью которой осуществляется гибкая передача вращающего момента от выходного вала мотор - редуктора к валу мешалки. Вал мешалки устанавливается либо в опорах качения 10, которые закрепляются в стойке привода (рис.3.2 а), либо в качестве верхней опоры используются подшипники качения 10, а нижней опорой является

б)

а

б

Рис.3.2. Подвижное соединение валов

редуктора и мешалки компенсирующей

муфтой: а - консольный вал мешалки;

б – однопролетный вал мешалки

подшипник скольжения 12 (рис.3.2 б). При этом одна из опор, как правило, нижняя выполняется подвижной и служит для восприятия радиальных нагрузок, а верхняя – неподвижной, она предназначена для восприятия осевых сил.