6282

.pdfМинистерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

С.Я. Скворцов, А.А. Кочеткова, К.П. Жегалова

Расчет осадки грунтового основания зданий и сооружений с учетом взаимного влияния фундаментов

Учебно-методическое пособие

по:

-подготовке практическим занятиям (включая рекомендации по организации самостоятельной работы);

для обучающихся по дисциплине «Строительные конструкции» направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль – Стандартизация и сертификация

Нижний Новгород

2016

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

С.Я. Скворцов, А.А. Кочеткова, К.П. Жегалова

Расчет осадки грунтового основания зданий и сооружений с учетом взаимного влияния фундаментов

Учебно-методическое пособие

по:

-подготовке практическим занятиям

для обучающихся по дисциплине «Строительные конструкции» направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль – Стандартизация и сертификация

Нижний Новгород ННГАСУ

2016

УДК 624.159.2(075.8)

Скворцов С.Я./ Расчет осадки грунтового основания зданий и сооружений с учетом взаимного влияния фундаментов [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пос. / С.Я. Скворцов, А.А. Кочеткова, К.П. Жегалова; Нижегор. гос. архитектур. - строит. ун - т – Н. Новгород: ННГАСУ, 2016. – 33 с.– 1 электрон. опт. диск (CD-RW)

Приведены указания для подготовки к практическим занятиям по дисциплине «Строительные конструкции», рассмотрены примеры расчета осадки с учетом взаимного влияния соседних фундаментов.

Предназначено обучающимся в ННГАСУ для подготовки к практическим занятиям по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, профиль – Стандартизация и сертификация

© С.Я. Скворцов, А.А. Кочеткова, К.П. Жегалова, 2016 © ННГАСУ, 2016

|

|

4 |

|

|

|

|

Содержание. |

|

|

|

Введение……………………………………………………………… |

|

|

…… 5 |

1. |

Основные сведения…………………………………… |

…………………..6 |

|

|

2. |

Методика расчета осадки с учетом взаимного влияния |

|

||

|

соседних фундаментов по СНиП 2.02.01-83* «Основания |

|

||

|

зданий и сооружений», СП 50-101-2004 «Проектирование |

|

||

|

и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» …… |

...9 |

||

3. |

Пример 1: Рядом стоящие столбчатые |

|

|

|

фундаменты ………………… |

……………………………………………….10 |

|

|

|

4. |

Пример 2: Деформационный шов ленточного фундамента………… |

…16 |

||

5. |

Приложение 1…………………………………………………………… |

|

..31 |

|

|

Рекомендуемая литература……………………………………………...32 |

|

|

|

5

Введение

В настоящее время в связи с большой плотностью застройки, вновь воз-

водимые здания и сооружения строятся в непосредственной близости друг от друга или пристраиваются непосредственно к существующим зданиям. В слу-

чае расположения двух или нескольких фундаментов рядом в их основании по-

мимо напряжений от собственной нагрузки развиваются дополнительные напряжения за счет влияния соседних фундаментов. В результате фундаменты получают дополнительные, как правило, неравномерные осадки, которые могут привести к образованию трещин в несущих конструкциях и даже аварии.

В данных методических рекомендациях рассмотрен метод расчета осадки основания с учетом влияния соседнего фундамента рекомендуемый в СНиП

2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений». Рассмотрено два примера рас-

чета осадки с учетом взаимного влияния соседних фундаментов:

Пример 1: Рядом стоящих столбчатых фундаментов.

Пример 2: Деформационный шов ленточного фундамента.

6

1. Основные сведения.

Некоторые примеры развития дополнительных осадок от влияния сосед-

них зданий или сооружений приведены на рис 1.1, 1.2, 1.3

1,2 – здания первой и второй очереди строительства соответственно 3 – характерные места появления трещин

4 – эпюра осадок фундаментов

5 – эпюра дополнительных осадок фундамента

Рис. 1.1 Деформации при возведении зданий в несколько очередей

1 – проектное положение зданий

2 – положение зданий после наклона (крена)

3 – границы зоны уплотнения грунта

4 – зона дополнительного уплотнения грунта

Рис. 1.2 Деформации при строительстве смежных высотных зданий

1 – эксплуатируемое здание

2 – дополнительно устанавливаемое оборудование

3 – эпюра осадок фундаментов эксплуатируемого здания 4 – эпюра осадок фундаментов здания после установки тяжелого оборудования 5 – границы зоны уплотнения грунта

6 – положение здания после деформации

Рис. 1.3 Деформации при устройстве фундаментов под тяжелое оборудование

Выражение для величины сжимающих напряжений, при действии равно-

мерно распределенной нагрузки получено А. Лявом, а так же Г.К. Лоттером ко-

торый разработал приём, упрощающий математические выкладки. В.Г. Корот-

кин используя функции напряжений акад. Б.Г. Галеркина получил формулы для всех составляющих напряжений при действии нагрузки равномерно распреде-

ленной и меняющейся по закону треугольника1.

1 по Н.А. Цытовичу «Механика грунтов» 1963г.

7

Приведем формулу А. Лява для величины сжимающих напряжений, отне-

сенных к площадкам, параллельным ограничивающей горизонтальной плоско-

сти. Сжимающее напряжение σz в любой точке, лежащей под центром тяжести загруженного прямоугольника, стороны которого равны 2l1 и 2b1 (рис. 1.4) бу-

дет равно:

|

2 p |

l ×b × z |

|

l 2 |

+ b2 |

+ 2 × z2 |

|

|

l |

|

×b |

|

|

|

|

|

|||||||

sz = |

|

|

1 |

1 |

× |

1 |

1 |

|

|

+ arcsin |

|

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

(1.1) |

|||

p |

|

D |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

D |

2 |

× z |

2 |

|

2 |

+ z |

2 |

2 |

+ z |

2 |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

l1 |

|

|

|

b1 |

|

|

|

|

|||||

Рис. 1.4 Схема действия местной равномерно распределенной нагрузки по прямоугольной площадке.

где:

p – интенсивность внешней равномерно распределенной нагрузки

z – глубина рассматриваемой точки.

|

|

|

|

|

|

|

|

D2 = l 2 |

+ b2 |

+ z2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(1.2) |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сжимающее напряжение σz в угловой точке C будет равно: |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

p |

|

l ×b × z |

|

l |

2 |

+ b |

2 |

+ 2 × z |

2 |

|

|

|

|

|

l ×b |

|

|

|

|

|

||||||||

szc = |

|

× |

|

|

|

|

|

+ arcsin |

|

|

|

|

|

|

|

|

(1.3) |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

2p |

D |

D |

2 |

× z |

2 |

+ l |

2 |

×b |

2 |

|

2 |

+ z |

2 |

2 |

+ z |

2 |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

l1 |

|

|

b1 |

|

|

|

|

|||||||||

8

При сравнении выражений (1.1) и (1.2) получается, что сжимающее напряжение в полупространстве для площадок, параллельных ограничивающей плоскости, на некоторой глубине z под углом загруженного прямоугольника равно четверти напряжения под центром прямоугольника на половинной глу-

бине z . 2

Если известно угловое сжимающее напряжение, то по нему легко опреде-

ляются и сжимающие напряжения для любой точки полупространства, исполь-

зуя метод угловых точек.

Метод угловых точек весьма удобен тогда, когда загружаемая площадь легко разбивается на прямоугольники. Здесь могут встретиться три случая:

Рис. 1.5 Схема разбивки прямоугольной площади загрузки при определении сжимающих напряжений по методу угловых точек.

1) точка М находится на контуре прямоугольника давлений (рис. 1.5 а)

Величина σz определяется как сумма двух угловых напряжений, возни-

кающих в рассматриваемой точке от действия нагрузки по прямоугольникам

Mabe и Mdce.

2) точка М находится внутри прямоугольника давлений (рис. 1.5 б)

В этом случае необходимо сложить угловые напряжения от четырех пря-

моугольников Mhde, Mecf, Mfdg, Mgah.

3) точка М находится вне прямоугольника давлений (рис. 1.5 в)

Напряжения в точке М складываются из суммы напряжений от действия нагрузки по прямоугольникам Mhbe и Mecf, взятых со знаком плюс, и напря-

жений от действия нагрузки по прямоугольникам Mhag и Mgdf, взятых со зна-

ком минус.

9

2. Методика расчета осадки с учетом взаимного влияния соседних фундаментов по СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», СП

50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зда-

ний и сооружений»

Согласно нормативных документов [1] и [3] помимо определения разме-

ров подошвы фундамента требуется определить и величину осадки грунтового основания. В случае расположения рядом соседнего фундамента необходимым условием является учет взаимного влияния его на рассчитываемый фундамент.

Фактически расчет сводиться к определению дополнительного верти-

кального напряжения от здания

szp,i = szp1,i + szp2,i |

(2.1) |

где: szp1,i = ai × P01 - дополнительное вертикальное нормальное напряже-

ние от здания на глубине Z от фундамента осадку, которого рассчитывают.

k |

|

σzp2,i = ∑σzp,M,i |

(2.2) |

i=1 |

|

k – количество влияющих фундаментов. |

|

szp,M,i - дополнительное вертикальное напряжение на глубине Z |

от i-го |

влияющего фундамента, определяемое алгебраической суммой напряжений

σc |

zp,j |

в угловых точках четырех фиктивных фундаментов (метод угловых то- |

||||

|

|

|

|

|

|

|

чек) (рис. 2.1) |

|

|

|

|

||

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

σzp,M |

= ∑σczp,j |

(2.3) |

||

|

|

|

|

j=1 |

|

|

|

|

sc zp,j |

= |

P02 × a j |

|

(2.4) |

|

|

|

||||

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

В расчетах коэффициенты αi |

и α j принимаются по таблице 1. |

прил. 1 |

||

(табл. 5.6 [3]) в зависимости от формы подошвы фундамента и относительной

глубины, равной: ζ = |

2z |

- при определении α |

|

и ζ = |

z |

- при определении α |

|

. |

|

i |

|

j |

|||||

|

b |

|

b |

|

||||

|

|

|

|

|

||||

а) б)

2

|

+ |

1 |

|

А |

А |

|

1 |

10

- |

А |

2

- |

А |

3 |

+ |

А |

4

Рис. 2.1. К определению методом угловых точек дополнительных вертикальных напряжений σc zp,j в основании рассчитываемого фундамента с учетом влияния сосед-

него фундамента

а) расположение рассчитываемого 1 и влияющего 2 фундамента; б) расположение

фиктивных фундаментов 1 – 4

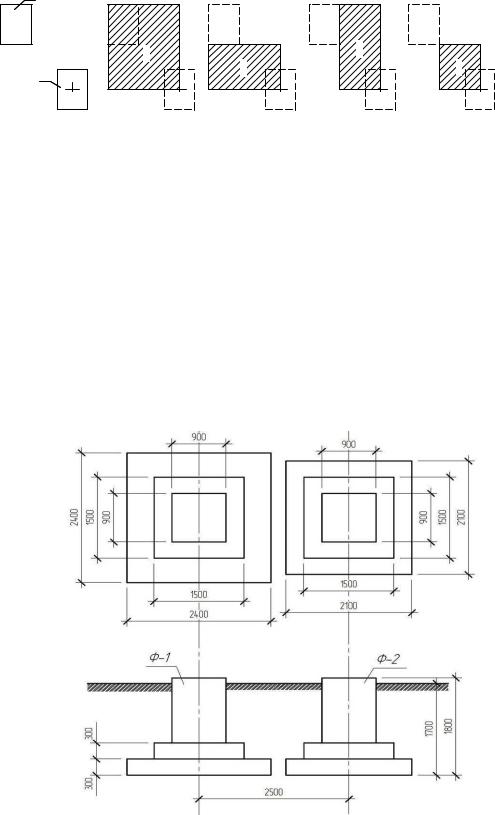

3. Пример 1: Рядом стоящие столбчатые фундаменты.

Определим осадку фундамента Ф-1 с учетом влияния на него соседнего

фундамента Ф-2 (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Схема к расчету осадки столбчатого фундамента с учетом влияния соседнего фундамента.