- •Устройства приема и обработки сигналов

- •Введение

- •I. Классификация радиоприемных устройств

- •Супергетеродинные приемники

- •II. Основные характеристики радиоприемников

- •1. Чувствительность.

- •2. Избирательность.

- •3. Динамический диапазон.

- •Шумы колебательного контура

- •Шумы антенны

- •Шумы активных элементов

- •Коэффициент шума

- •Использование коэффициента шума

- •Коэффициент шума каскадного соединения 4-полюсника

- •Влияние антенного фидера на общий коэффициент шума

- •IV. Входные цепи

- •Входные устройства, работающие на настроенные антенно-фидерные системы

- •Автотрансформаторное входное устройство

- •Двойная автотрансформаторная схема входного устройства

- •Входное устройство с последовательным включением индуктивности

- •Трансформаторное входное устройство

- •Особенности входных цепей различных частотных диапазонов

- •Входные цепи на коаксиальных линиях

- •Входные цепи на полосковых линиях

- •Входные цепи на объемных резонаторах

- •Входные устройства приемников декаметровых и более длинных волн

- •Трансформаторное входное устройство

- •Входное устройство с емкостной связью между контуром и антенной

- •Входная цепь с ферритовой антенной

- •Борьба с приемом помех на промежуточной частоте

- •V. Усилители радиочастоты

- •Основные требования и качественные показатели

- •1. Резонансный коэффициент усиления по напряжению

- •Резонансный усилительный каскад умеренно высоких частот

- •Устойчивость резонансного каскада

- •Методы повышения устойчивости резонансных каскадов

- •Транзисторные малошумяшие усилители диапазона свч

- •Регенеративные малошумящие усилители диапазона свч

- •Шумовые свойства регенеративных усилителей

- •Полупроводниковые параметрические усилители

- •Усилители на туннельных диодах (утд)

- •VI. Усилители промежуточной частоты (полосовые усилители)

- •Усилители с одноконтурными каскадами, настроенными на одну частоту

- •Усилители с двухконтурным фильтром

- •Усилители с фильтром сосредоточенной селекции

- •VII. Преобразователи частоты

- •1.1. Основные качественные показатели преобразователей

- •7.2 Общая теория преобразователей частоты

- •7.3. Преобразователи частоты на полевых и биполярных транзисторах

- •7.4 Диодные преобразователи частоты

- •7.5 Балансные преобразователи частоты

- •7.6 Кольцевые преобразователи

- •7.7 Преобразователи без зеркального канала

- •VIII. Детекторы радиосигналов

- •8.1 Классификация детекторов

- •8.2 Амплитудные детекторы

- •8.3 Синхронные детекторы

- •8.4 Диодные детекторы

- •8.5 Амплитудные детекторы в режиме детектирования сильных сигналов

- •8.6 Искажения сигнала при детектировании

- •8.7 Особенности ад на биполярных транзисторах

- •8.8 Импульсный детектор

- •8.9 Фазовые детекторы

- •8.9.1 Фазовые детекторы коммуникационного типа

- •8.9.2 Фазовые детекторы перемножительного типа

- •8.10 Частотные детекторы

- •8.10.1 Частотные детекторы с амплитудным преобразованием

- •8.10.2 Частотные детекторы с фазовым преобразованием

- •8.11 Детекторная характеристика чд на линиях задержки

- •8.12 Дробный частотный детектор

- •8.13 Частотные детекторы с преобразованием частотной модуляции

- •IX. Ограничители амплитуды сигналов

- •9.1 Транзисторные ограничители амплитуды сигналов

- •9.2 Диодные ограничители амплитуды сигналов

- •X. Регулироки в радиоприемниках

- •10.1 Назначение и виды регулировок

- •10.2 Автоматическая регулировка усиления (ару)

- •10.2.1 Обратная система ару

- •10.3 Переходные процессы при автоматической

- •10.4 Автоматическая подстройка частоты (апч)

- •10.4.1 Принципы апч. Разновидности системы апч

- •4.4.2 Системы апч при импульсных сигналах

- •10.4.3 Элементы системы апч

- •10.4.4 Регулировочные характеристики

- •10.4.5 Переходные процессы в системах апч

- •XI.Помехоусойчивость приемника и оптимальные методы приема. Особенности приемников различного назначения.

- •11.1 Помехоустойчивость чм-приема при гармонической помехи

- •11.2 Помехозащищенность при флуктуационной помехе

- •11.3 Радиоприем одной боковой полосы частот

- •11.4 Радиоприемники синхронного приема

- •XII. Расчет и проектирование нелинейных каскадов.

- •12.1. Транзисторный преобразователь частоты для диапазона умерено высоких частот.

- •12.2. Диодный балансный смеситель свч диапазона

- •12.3. Расчет детектора радиоимпульсов

- •XIII. Методические указания к выполнению курсовой работы

- •13.1. Цели и задачи курсовой работы.

- •Содержание и объем курсовой работы

- •Требования к оформлению отчета

- •13.2 Последовательность расчета радиоприемного устройства

- •13.3. Анализ задания и подбор литературы

- •13.4. Расчет структурной схемы

- •Рекомендованная литература

Регенеративные малошумящие усилители диапазона свч

Многие из применяющихся в настоящее время малошумящих усилителей являются регенеративными или усилителями с положительной обратной связью, которая сопровождается внесением в сигнальную цепь отрицательной проводимости. Поэтому часто их называют усилителями с отрицательной проводимостью или усилителями с отрицательным сопротивлением.

В зависимости от физической основы создания эффекта отрицательной проводимости регенеративными могут быть квантовые парамагнитные усилители, параметрические усилители, усилители на тунельных диодах и т.д.

Эти усилители характеризуются рядом общих свойств, которые рассматриваются далее.

В регенеративных СВЧ-усилителях регенерирующий элемент обычно включается в колебательную систему, определенным образом связанную с источником сигнала и нагрузкой. В общем случае эта связь может осуществляться через одну или две пары зажимов. Соответственно различают отражательные и проходные регенеративные усилители.

Отражательные усилители для разделения приходящей волны и усиленной отраженной сигнальной волны предполагают использование невзаимных устройств - ферритовых циркуляторов, а а проходных - вентили.

Усилитель

отражательного типа

Рис.5

7.а.

![]()

Усилитель проходного типа

Рис.5 7.б.

Коэффициент усиления по мощности усилителя отражательного типа определяется как

,

(5.20)

,

(5.20)

где Ротр - мощность отраженной волны сигнала;

Рпад - мощность сигнала от источника;

zвх - входное сопротивление резонатора с регенерирующим элементом;

z0 - волновое сопротивление плеча циркулятора.

Эквивалентные схемы отражательного и проходного усилителей можно представить следующим образом (рис. 5.8.а, б).

Эквивалентная

схема усилителя отражательного типа

Рис.5

8

Эквивалентная

схема усилителя проходного типа

Рис.5.8.б

Д![]() ля

эквивалентной схемы отражательного

усилителя характерно то, что в ней

присутствует лишь одно вносимое

сопротивление

. Это

объясняется тем, что резонатор

подключается к одному плечу циркуля-тора

и сопротивление генератора и нагрузки,

вносимые в контур, оказываются

физически совмещенными.

ля

эквивалентной схемы отражательного

усилителя характерно то, что в ней

присутствует лишь одно вносимое

сопротивление

. Это

объясняется тем, что резонатор

подключается к одному плечу циркуля-тора

и сопротивление генератора и нагрузки,

вносимые в контур, оказываются

физически совмещенными.

Оценим параметры таких усилителей. Первоначально рассмотрим усилитель проходного типа.

Коэффициент усиления по мощности такого усилителя определяется по формуле

![]() , (5.21)

, (5.21)

где

- мощность сигнала, выделяемая в нагрузке;

- мощность сигнала, выделяемая в нагрузке;

![]() -

номинальная мощность источника сигнала;

-

номинальная мощность источника сигнала;

![]() - полное

сопротивлении сигнального контура.

- полное

сопротивлении сигнального контура.

Отсюда следует, что

![]() . (5.22)

. (5.22)

При резонансе

![]() . (5.23)

. (5.23)

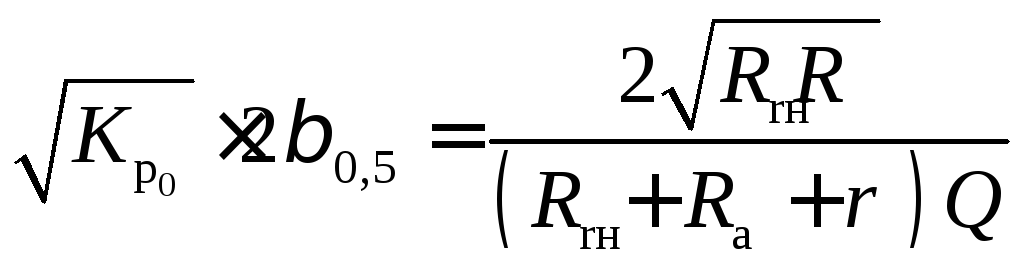

Вводя коэффициент регенерации, определяемый отношением вносимого отрицательного сопротивления к полному активному сопротивлению нагруженного контура

![]() ,

(5.24)

,

(5.24)

получим

![]() . (5.25)

. (5.25)

Если

резонансная система представляет собой

одиночный контур, для которого вблизи

резонансной частоты обобщенная

расстройка ![]() (где

(где

![]() ), а нагруженная добротность сигнального

контура определяется выражением

), а нагруженная добротность сигнального

контура определяется выражением![]() ,

то относительная полоса пропускания

по уровню половинной мощности равна

,

то относительная полоса пропускания

по уровню половинной мощности равна![]() .

.

Поскольку рассматриваемый усилитель охвачен положительной обратной связью, оценим площадь его усиления

. (5.26)

. (5.26)

Считая

![]() и

и![]() ,имеем для усилителя

проходного типа

,имеем для усилителя

проходного типа

![]() . (5.27)

. (5.27)

Проводя аналогичный анализ отражательного усилителя, можно показать, что для него

![]() . (5.28)

. (5.28)

Сравнение последних формул показывает, что отражательный усилитель при прочих равных условиях характеризуется большей широкополосностыо и, следовательно, в этом отношении имеет преимущества по сравнению с проходными.

Основным недостатком регенеративных усилителей является их узкополосность. На практике при усилении 13÷20 дб относительная полоса пропускания составляет единицы процентов. Для расширения полосы

пропускания регенеративных усилителей используют специальные корректирующие цепи или более сложные резонансные системы, которые позволяют расширить полосу пропускания до 30÷40 % от несущей.