книги / Фоносемантическая звуковая картина мира

..pdfА это не анекдот. Это розовая мечта моей воспаленной юности. КГБешники стучат в мою дверь: – Тук, тук, тук... – Так, так, так... ответил им пулемет.

– Тук-тук-тук... – Кто там? – Это мы, топ-менеджеры! – Идитена фиг! – Топ-топ-топ...

В последнем анекдоте звуки шагов вступают в фоносемантическую игру с иноязычным словом (топ-топ – топ-

менеджер).

Находят отражение в анекдоте и древние представления

осмерти и загробном мире, в которых стук и смерть бывают связаны. Так, известны формы ритуального отправления на «тот свет», отраженные фольклорной традицией в устнопоэтической передаче и в драматизированных формах похоронными играми карпатских горцев: удар по лбу, голове, шее, в спину, между лопатками и т. п. тяжелой липовой дубинкой или хозяйственным орудием («довбней» – орудием обработки льна, например), крепким жгутом с камнем на конце и др. [Велецкая 1978].

Два мужика после хорошей гулянки поздно ночью решили сократить свой путь домой и пошли через кладбище. Ведь что им могло испортить настроение?! Где-то в самом центре кладбища, как раз на их пути среди могил услышали они шум, который исходил из кромешной темноты: тук-тук-тук, тук- тук-тук-тук… Хмель как рукой сняло, они трясущимися ногами продолжили свой путь и вдруг увидели старого мужчину, который молотком и зубилом обрабатывал камень на могиле. Один из мужиков, когда смог наконец-то вздохнуть с облегчением, спрашивает: – Старик! Ты нас до смерти напугал, мы уж подумали, что ты дух какой-то! Но почему ты работаешь здесь один среди ночи в такой темноте? – Эти идиоты! – пробормотал старик в ответ, – неправильно написали мое имя!

Славяне представляли смерть как страшный скелет с косой. Смерть носит при себе косу или другое орудие: секиру, пилу, рогач, копье, меч, серп либо что-нибудь подобное [Кононенко 2013]. Ср. в анекдоте рассекающие камень инструменты – молоток и зубило.

351

Всовременном анекдоте ономатоп тук-тук также связан

ссемантикой рока, судьбы, фатализма, печального конца, что очень характерно для русского человека. Созерцательность, пассивное отношение к жизни (осторожность и фатализм как его крайние проявления) находят подтверждение в русской идиома-

тике: Чему быть – того не миновать; Авось; Будет день, будет и пища; Что ни делается – все к лучшему; Значит не судьба; Судьбу не обманешь; Значит так надо; Ничего; Судьба такая

и т.п. Убежденность в неизменности, непреодолимости судьбы породили у русских осторожность и мистицизм, веру в чудо и «авось». Это породило доверие русских к сильным, к тем, кто способен изменить обстоятельства, и безропотность, смирение (пассивность) при ударах судьбы.

Судьба понимается как приговор некоего суда, совершаемого либо высшим божеством, либо его посланцамизаместителями – персонифицированными духами судьбы (Долей, Усудом и т.п.). Назначенную судьбу могут открывать, изрекать странники, нищие, случайные встречные, которые в народном сознании воспринимаются как представители иного, потустороннего мира [СМ: электр. ресурс]. Даже шанс, дарованный судьбой, который буквально стучится в дверь, русский человек не воспринимает как возможность изменить существующие обстоятельства.

– Тук-тук. – Кто там? – Твой шанс! – Врешь. – Почему? – Шанс не стучит дважды.

Современные реалии в анекдоте отражены в виде программного интернет-обеспечения, которое, как рок и судьба, тоже стучится в дверь. И его тоже не пускают.

– Тук-тук! – Кто там? – Это я, Веб-браузер! – А фреймы поддерживаешь? – Не-е-а! – Тогда и за веревочку не дергай!

Звук удара в анекдоте часто является показателем интеллектуального развития личности, причем часто носит амбивалентный характер, т.е., характеризуя в анекдоте интеллектуальное бессилие персонажа, одновременно отражает высокий показатель его интеллектуального коэффициента.

352

– Вовочка, назови слово, в котором подряд три буквы Е. –

Бе-е-е.

Холмс, объясняя другу дедуктивный метод, устал от непонимания: «Неужели, Ватсон, Вы совсем тук-тук?». При этом выразительно стучит себя по голове. Ватсон: «Стучат!

Яоткрою!». Холмс: «Не надо, доктор, я сам открою».

Чукча ругает свою жену. – Ты, баба, дура, как дерево! – и стучит по столу: тук, тук! Баба: – Ой, кто-то пришел! – Сиди, баба, сам открою.

Следует отметить, что фоносемантическая модель «удар, звук – мышление» является традиционной для народного сознания, т.е. ономатопы удара и звучания регулярно развивают семантику, связанную с мыслительным пространством. Ср., например, процессы понимания, мышления: 1) производимые са-

мостоятельно: пыхтеть, кумекать, смекать «думать»; тряхнуться, в голову стукнуло «вспомнить»; фурычить «понимать»;

хранить «помнить»; 2) производимые с чьей-то помощью:

вдалбливать; 3) оцениваемые пейоративно: ни в дудочку; ни в сопелочку; пустой звук; голова пухнет; ни бе ни ме; гужбан

«недалекий человек»; кукша, трясоголовый «глупый человек». При помощи элементарной языковой единицы в анекдоте обыгрываются классические сюжеты, где благая и скорбные

вести отмечены одним звуком.

Иисус обеспокоился состоянием дел на Земле и созвал срочное совещание апостолов по борьбе с наркотиками. Посовещавшись, апостолы решили, что надо сначала это дело попробовать, чтобы понять, как с этим бороться. Отправились они, значит, тайком на Землю и договорились вернуться через два дня с «образцами». Иисус у дверей поджидает гонцов.

...тук тук – Кто там? – Апостол Марк. – Что несешь? – Марихуану из Колумбии. – Проходи, сын мой.

...тук тук – Кто там? – Апостол Матфей. – Что несешь? – Кокаин из Таиланда. – Проходи, сын мой.

...тук тук – Кто там? – Апостол Иоанн. – Что несешь? – «экстази» из Амстердама. – Проходи, сын мой.

353

...тук тук – Кто там? – Апостол Иуда. – Что несешь? – Удостоверение агента бюро по борьбе с наркотиками.... А ну, с..и, все к стенке!

Связь Христа и двери, в которую стучатся апостолы, отражена в библейской легенде. «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их. Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет и выйдет, и пажить найдет» (Ин. 10, 7–9). Так, Иисус Христос есть дверь, которая соединяет два мира: мир Божий с миром людским. Нет другого Посредника между Богом и человеком (Деян. 4, 12) [Модерзон 1991: 13]. Характерно, что звук, связанный с Иудой, не отличается от звуков, связанных с другими апостолами. По описанию Иоанна Златоуста, Иуда, как и другие апостолы, совершал знамения, изгонял бесов, воскрешал мёртвых, очищал прокажённых, однако лишился Царства Небесного [Златоуст 3, 1].

СвоеобразнорешаетсяванекдотеилегендаоТроянскомконе.

Год тысяча-надцатый до Рождества Христова, древняя Троя – девятый год город осаждён врагами. Темная ночь. Вооружённый часовой борется со сном на посту у запертых ворот крепости. Вдруг слышит – тук-тук-тук – кто-то снаружи стучится в ворота. – Кто там? – Кто, кто... Конь в пальто!

Ономатоп удара может быть связан с гипотезой о том, что Троянский конь был стенобитной машиной, которая служила для разрушения стен. Юмористический эффект создает конфликт смыслов: Троянская война и популярный персонаж русской поговорки – Конь в пальто, которому в Сочи даже установлен памятник.

Таким образом, наблюдения над современным анекдотом показывают, фоносемантические номинации и репрезентации в анекдоте являются стандартными осознанными и неосознанными ономасиологическими стереотипами, закрепленными в номинативной системе языка. Внешне «примитивные» фоносемантические единицы отражают довольно широкий спектр

354

значений, семантический потенциал которых отсылает к архетипическим когнитивным моделям, а также отражает реальное существование человека в современном ему пространстве. Показательно и то, что самый большой массив анекдотов основан на ономатопах удара (тук-тук-анекдоты).

5. Мотивотипный (гиперсемный) анализ иконической лексики

5.1. Мотивотипный анализ ономатопей

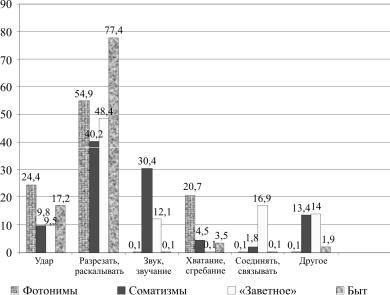

Этимологический анализ позволил выявить основные мотивотипы(гиперсемы) рассмотреннойиконическойлексики(рис. 47).

Рис. 47

Мотивотипы удара и разрезания, раскалывания, протыкания можно рассматривать в одном ряду, так как последние действия возникают в результате того или иного вида удара.

В рассмотренных группах иконической лексики доминирующими мотивотипами являются удар, разрезание, протыка-

ние, раскалывание (70,4 %), а также звук, звучание (не включая звуки удара) (10,7 %). Остальные мотивотипы в целом составляют около 19 %.

Концепт обсуждаемой системы имеет ту особенность, что он представляет собой не просто свойство, а связь, отношение (между лингвистической и «естественной» экстралингвистической сущностями), выступающее как свойство, притом свойство системообразующее; это неудивительно, если принять во внимание естественные, отприродные корни человеческого языка

[Воронин 1982].

355

Сопоставительный анализ мотивотипов (гиперсем) рассмотренной иконической лексики позволяет увидеть эти отношения между лингвистической и экстралингвистической сущностями.

Во всех исследованных группах лексики доминириующим мотивотипом (рис. 48) является мотивотип удара, рассекания, раскалывания (40–55 %), который значительно превышает остальные группы в бытовой и хозяйственной лексике (77,4 %). Можно полагать, что ударные технологии (раскалывание, разрезание, скобление, выдалбливание и пр.) были основными в освоении и устройстве бытового и хозяйственного пространства человека.

Рис. 48

В «незвучащих» фитонимах мотивотип «звук, звучание (не включая звуков удара)» практически отсутствует (0,1 %), однако значителен в соматизмах (30,4 %), в том числе в номинации «заветного» (12,1 %). Можно предполагать, что познание собственно-

356

го телесного во многом обусловливалось звуками человеческого тела. Мотивотип соединять, связывать явно преобладает в номинации«заветного» (16,9 %), чтообусловленосамим процессом.

Мотивотип хватания, сгребания доминирует в группе фитонимов (20,7%), что также обусловлено экстралингвистическими факторами: собирательство как одна из древнейших форм хозяйственной деятельности, а также физические свойства растений («цепкость»).

Отметим также, что в рассмотренных жанрах былички и анекдота наиболее актуализированы звучания окружающей реальности, а также звуки и результаты различных видов удара.

Особую научную ценность являют аномальные (маргинальные) формы ономатопей (первообразные междометия, звукоподражания, глагольно-междометные формы и т.п.), которые представляют собою системно-структурное образование, развивающееся во взаимосвязи и взаимозависимости с внутренней (языковая система) и внешней (внеязыковая звучащая реальность) средой ее существования.

Маргинальные формы ономатопей являются теми «языковыми окаменелостями», которые в своей структуре и функционировании сохраняют признаки всех стадий развития языка как в генезисе и диахронии, так и в современной синхронии. В онтогенезе они являются переходным моментом между имитацией жестов и ситуаций и речевыми фактами, между лепетом и словесной речью, а в целом между безъязычным и языковым периодом развития. В филогенезе – переход от проторечи к абстрактному языку, от жестовой речи к звуковому языку.

Эти формы рассматриваются как зона перетекания биосферы в семиосферу, преобразования несемиотического звука в семиотический. Феномен «фоносемантические маргиналии» понимается как «начало» человеческой речи («проторечь»), как протосемиотический знак, подвергаемый культурно-языковой семиотизации [Шляхова 2005].

Выделенные свойства позволяют реконструировать отдельные фрагменты протоконцептуальной системы языка, поскольку «базисные концептумы образуются с помощью имитативных свойств

357

речевых звуков, символизирующих признаки и действия проприо-

иэкстероцептивных сфер жизнедеятельности человека. В свою очередь, они порождают новые концепты, формируя, таким образом, всюконцептуальнуюсистему языка» [Михалев2014: 102].

Так, проведенное исследование семантики 161 звукоизобразительного корня на материале около 3530 ономатопей, функционирующих в различных социально-функциональных стратах русской речи (преимущественно территориальных и социальных диалектах) и зафиксированных этимологическими, толковыми, диалектными, арготическими, сленговыми словарями русского языка (материал проверялся по 36 словарям) [Шляхова 2001, 2003], показало следующее.

Выявлено, что 63 корня (39 %) восходят к ие. эпохе развития языка, 98 (61 %) – являются ос. и собственно русскими по своему происхождению. При этом все корни не только развивают в русском языке общую систему значений, но и имеют коррелирующую этимологическую семантику.

Вономатопах удара (инстанты) исследовано 32 корня, в которых 78 % имеют значение «ударять, бить»; 21,9 % корней имеют значения «бежать, течь», «прыгать, скакать», «греметь, звенеть», «натирать, клеить», которые этимологически соотносятся со значениями «ударять, бить, резать, рубить».

Вономатопах диссонирующих ударов (фреквентативов) исследовано 68 корней, в которых преобладают корни со значением «ударять, бить» (50 % ие., 35 % ос.). Значения «мокрый», «вода», «жидкость» также актуализированы в обеих группах (8,5 % ие., 10,5 % ос.). Очевидно существенное различие в количественном соотношении значений «кричать», «издавать звук» (45 % ос., 8,5 % ие.). Интересно также отметить почти равное количество корней, восходящих к значению «удар» (23,5 %)

ик значению «издавать звук» (29,4 %).

Вономатопах неудара – тон, шум (континуанты) исследовано 34 корня, подавляющее большинство (85,3 %) из которых восходят к значению «произносить звук» и «звук»; 14,7 % кор-

ней – с семантикой «дуть, выдувать воздух», «лопаться, испускать газы», «сцеплять, связывать». Семантика ие. корней кон-

358

тинуантов, к которым восходят русские звукоизобразительные корни, также восходит к значениям «звук, произносить звук»; единичные корни – с семантикой «свистеть, бушевать», «го-

лос, звон», «дуть, издавать звук».

В ономатопах удара с последующим неударом (инстантыконтинуанты) исследовано 27 корней, которые имеют этимологические значения «ударять» и «издавать звук» в приблизительно равном количественном соотношении (48 % ос. и 52 % ие.).

Мотивотипная (гиперсемная) структура русских ономатопов различного вида ударов и тона на этимологическом уровне представлена на рис. 49.

Рис. 49

Таким образом, исследование мотивотипов (гиперсем) на уровне типа звучания (классы ономатопов) показывает, что доминирующими мотивотипами являются удар, разрезание, протыкание, раскалывание (42,1 %), а также звук, звучание (45 %). Остальные мотивотипы в целом составляют около 13 %.

Дальнейшее исследование семантики русских ономатопов показывает, что в русском языке значения «ударять, рассекать, раскалывать» и «звук, издавать звук» соотносятся со следующими значениями и семами, представленными в оппозиции:

359

1) разделять, дробить на части – гнуть, связывать, вить, делать узел; 2) реальное, рациональное, объяснимое – колдовство, чудо, иррациональное; 3) зарождаться, жить, существовать – умирать, погибать, спать; 4) верх, высокий, длинный, гора, выпуклость, шишка, голова – низ, низкий, пропасть, бездна, нога; 5) презирать, наказывать – хвалить, ласкать; 6) большой, толстый, сильный – маленький, худой, слабый; 7) духовное – материальное; 8) физиологическое – психическое; 9) огонь, гореть – вода, мокрый; 10) природное – культурное; 11) создавать – разрушать; 12) плохой, неправильный, грязный, больной, грустный, страдающий – хороший, правильный, чистый, здоровый, веселый, счастливый; 13) понимать, думать, умный – глупый, бестолковый; 14) богатство, часть, доля – бедность, голод; 15) брать, хватать, воровать – давать, наделять; 16) полость, пустота – наполненность; 17) быстрый, ловкий, умелый – медленный, беспомощный; 18) люди – животные; 19) мужчина – женщина и многие др.

Можно утверждать, что на уровне семантики русских ономатопов восстанавливается целостная картина мира (в том числе и мифологическая), что эксплицирует не только ее древнее происхождение, но и широкие номинативные и семантические потенции [Шляхова 2001, 2003].

Исследуя русскую и немецкую ономатопею, О.В. Шестакова приходит к выводу о том, что на уровне ономатопеи (с разной степенью вероятности) эксплицируется подавляющее большинство сфер окружающей действительности (за исключением некоторых узких специальных областей экономики, права, истории, религии и т.п.). В семантике ономатопов (через семантические переходы) восстанавливается целостная картина бытия человека во множестве аспектов его проявления [Шестакова 2013].

Анализ показал, что звуковая картина мира представлена лишь в половине случаев (56 % в немецком языке, 54 % в русском), оставшийся корпус ономатопей не связан со звучащей действительностью, формируя через семантические переходы «незвуковые» значения.

360