- •Министерство образования российской федерации марийский государственный технический университет

- •Предисловие

- •Введение Терминология электронных средств

- •Тенденции развития конструкций эс

- •1. Структура и классификация электронных средств

- •1.1. Конструкция эс как система

- •1.2. Свойства конструкций эс

- •1.3. Структурные уровни

- •1.4. Классификация электронных средств

- •Контрольные вопросы.

- •2. Факторы, определяющие построение электронных средств

- •2.1. Факторы окружающей среды

- •2.2. Системные факторы, определяющие построение электронных средств

- •2.2.1 Факторы, определяющие компоновку рэа

- •2.3. Факторы взаимодействия в системе «человек-машина»

- •2.3.1. Человеко-машинные системы, их классификация и свойства.

- •2.3.2. Психологические характеристики и параметры человека-оператора

- •2.4 Рабочая зона оператора

- •2.4.1. Формы рабочих зон

- •2.4.2. Размещение органов управления

- •2.4.3. Размещение средств отображения

- •2.4.4. Выбор типа индикаторных приборов

- •2.4.5. Рекомендации по оформлению лицевой панели

- •3. Конструкторское проектирование

- •Характер и вид конструкторских работ и организация творческой работы

- •Характер и вид конструкторских работ

- •3.1.2 Организация творческой работы конструктора

- •Общая методология конструирования эс

- •3.2. Стадии разработки эс

- •3.3. Выбор метода конструирования эс

- •3.4. Конструкторская документация

- •4. Современные и перспективные конструкции электронных средств

- •4.1. Компоновочные схемы фя цифровой мэа III поколения

- •4.2. Компоновочные схемы блоков цифровой мэа III поколения

- •4.3. Компоновочные схемы фя цифровой мэа IV поколения

- •4.4. Компоновочные схемы блоков цифровой мэа IV поколения

- •4.5 Компоновочные схемы приёмоусилительных фя мэа III поколения

- •4.6 Компоновочные схемы приемоусилительных фя мэа IV поколения

- •4.7 Компоновочные схемы блоков приёмоусилительной мэа

- •4.8. Компоновочные схемы модулей свч и афар

- •5. Системы базовых несущих конструкций

- •5.1. Конструкционные системы и иерархическая соподчиненность уровней эс

- •5.2. Основные виды конструкционных систем

- •Размеры полногабаритных настольно-переносных корпусов бнк “Надел-85”

- •5.4. Проблема развития бнк для современных эс

- •6. Унификация конструкций эс

- •6.1. Государственная система стандартизации (гсс)

- •6.2. Единая система конструкторской документации (ескд)

- •6.3. Разновидности стандартизации

- •6.4. Унификация эс

- •7. Тепловые и механические характеристики эс

- •7.1 Тепловой режим блоков мэа

- •7.2 Расчет тепловых режимов мэа

- •7.3. Механические воздействия на мэа

- •7.4 Защита блоков мэа от механических воздействий

- •8. Электромагнитная совместимость эс

- •8.2 Факторы, влияющие на эмс элементов и узлов эс

- •8.3. Наиболее вероятные источники и приемники наводимых напряжений (наводок)

- •8.4. Основные виды паразитных связей

- •8.4.1. Паразитная связь через общее сопротивление

- •8.4.2. Паразитная емкостная связь

- •8.4.3. Паразитная индуктивная связь

- •8.4.4. Паразитная связь через электромагнитное поле и волноводная связь

- •8.5. Экранирование

- •8.5.1. Принципы экранирования электрического поля

- •8.5.2. Принципы экранирования магнитного поля

- •8.6 Фильтрация

- •8.7. Заземление

- •8.8. Виды линий связи и их электрические параметры

- •8.8.1. Волоконно – оптические линии связи (волс)

- •8.9 Конструирование электрического монтажа

- •8.9.1 Классификация электромонтажа эс

- •8.9.2. Требования к электрическому монтажу эс

- •8.9.3. Требования к контактным узлам (разъемным и неразъемным)

- •8.9.4. Конструирование электромонтажа объемным проводом

- •8.9.5. Преимущества печатного, шлейфового и плёночного монтажа

- •8.9.6 Разъемы в эс

- •9. Влагозащита и герметизация

- •9.1. Выбор способа защиты металлических деталей и узлов с учетом требований по электропроводности корпуса изделий

- •9.1.1. Основные свойства некоторых металлических и химических покрытий

- •9.1.2. Лакокрасочные покрытия

- •9.1.3. Выбор защитного покрытия

- •9.2. Герметизация

- •9.2.1. Защита изделий изоляционными материалами

- •9.2.2. Герметизация с помощью герметичных корпусов

- •9.3. Примеры конструкций средств защиты

- •9.4. Выбор способа защиты от взрыво- и пожароопасной среды

- •10. Радиационная стойкость электронных средств

- •10.1. Основные понятия и виды облучения

- •10.2. Влияние облучения на конструкционные материалы

- •Характеристики радиационной стойкости материалов.

- •10.3. Влияние ионизирующего облучения на резисторы

- •Изменение номинального сопротивления резисторов (%) при кратковременном воздействии нейтронного облучения.

- •Величины нейтронного потока при котором возникают необратимые изменения в резисторах и короткое замыкание, нейтр/см2

- •10.4. Влияние ионизирующего облучения на конденсаторы

- •Влияние радиации на конденсаторы.

- •10.5. Влияние радиации на полупроводниковые диоды

- •10.6. Влияние радиации на транзисторы

- •10.6.1. Влияние радиации на коэффициент усиления

- •Значения коэффициента к.

- •10.7. Влияние облучения на электровакуумные приборы иинтегральные схемы

- •10.8. Методы конструирования, направленные на уменьшение влияния облучения на характеристики рэа

- •11.Системные критерии технического уровня и качества изделий

- •11.1. Основные сведения о качестве продукции и об управлении качеством эс

- •Единичные показатели качества – показатель качества продукции, относящийся к только к одному из ее свойств.

- •11.2. Требования к конструкциям эс и показатели их качества

- •11.3. Выбор элементной базы и материалов конструкции эс

- •12.Использование информационных технологий при проектировании электронных средств

- •12.1 Содержание и уровень информационных технологий

- •12.3. Особенности автоинтерактивного конструирования средствами малых эвм и арм

- •12.4. Примеры применения стандартных и оригинальных программ в проектировании эс

- •13. Технический дизайн при проектировании эс

- •13.1. Терминология, применяемая в художественном конструировании эс

- •13.2. Стандарты и качество изделий применительно к дизайну

- •Термины общих эргономических показателей качества изделий (по гост 16035 - 70)

- •13.3. Художественные вопросы конструирования эс

- •13.3.1. Композиция

- •13.3.2. Гармоничность и пропорциональность

- •13.3.3. Масштабность

- •13.3.4. Отделка изделия

- •13.3.5. Цветовое решение изделия

- •Заключение

- •Библиографический список Основная

- •Дополнительная

- •Оглавление

- •424000 Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3

- •424006 Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17

2.4.4. Выбор типа индикаторных приборов

Индикаторные приборы РЭА могут быть стрелочными, осциллоскопическими, в виде светового табло, сигнальных ламп и мнемосхем. При этом применяется как знаковая, буквенная, буквенно-цифровая, цветовая кодовая индикация, а также индикация символами, расположением и направлением.

При выборе стрелочных индикаторов необходимо обращать внимание на тип шкалы, её форму, размер, оцифровку, цену деления, а также на расположение и вид стрелок, указателей.

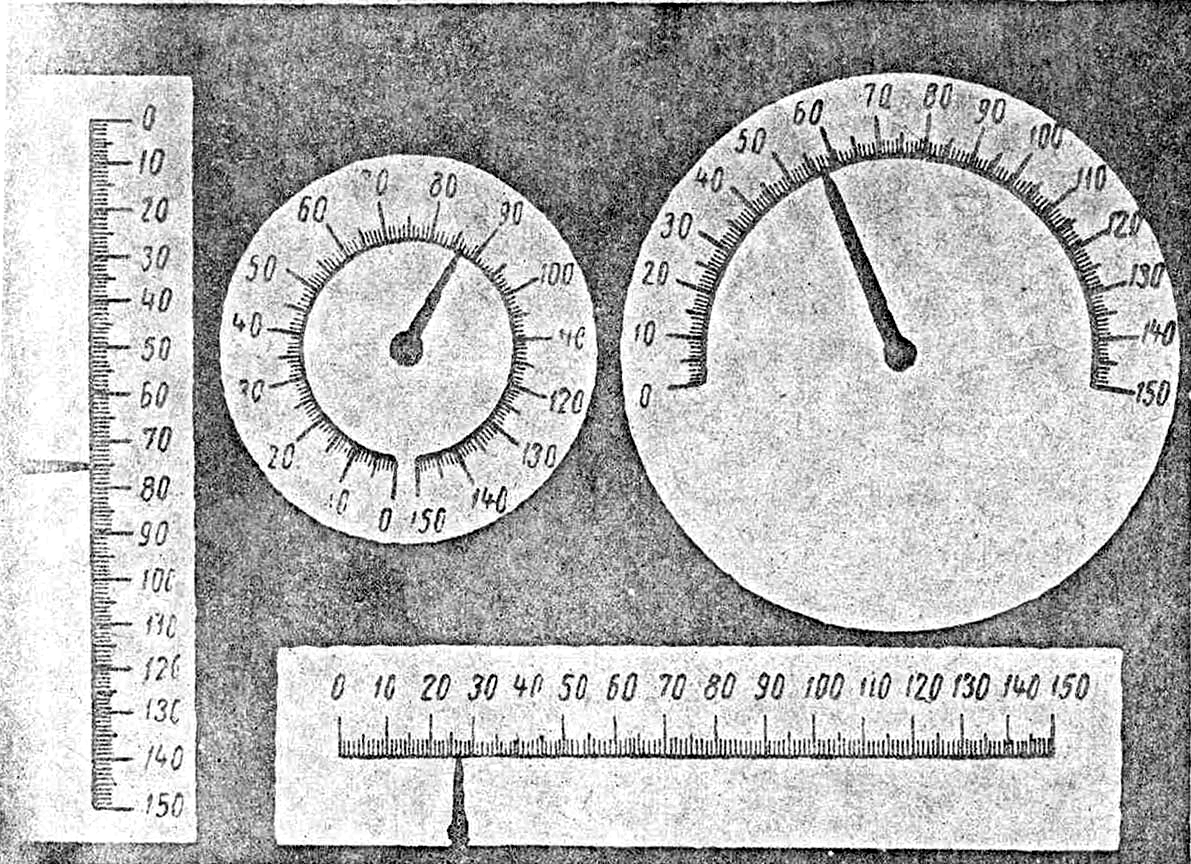

Шкалы бывают двух типов: неподвижная шкала с движущейся стрелкой и подвижная шкала с неподвижным визиром. По своей форме шкалы различаются на круглые, полукруглые, прямоугольные горизонтальные и вертикальные, шкалы типа «открытое окно» (рис. 2.15).

Рис. 2.15. Формы шкал.

При выборе типа и формы шкалы необходимо учитывать, что:

При малом времени считывания показаний (менее 0,5 сек) рекомендуется применять подвижные шкалы с неподвижным указателем, при этом отсутствуют поисковые движения глаз и условия считывания приближаются к условиям считывания счетчика; при увеличении времени считывания меньшими ошибками считывания обладают неподвижные шкалы с двигающейся стрелкой,

Применение шкал типа «открытое окно» рекомендуется для определения точных количественных данных; при этом обеспечивается самая высокая точность считывания (0,5% при времени считывания 0,12 сек); для других форм шкал точность считывания значительно меньше (круглая – 10%, линейно-горизонтальная – 27%, линейно-вертикальная – 35%),

Точность и скорость считывания зависит не только от формы шкалы, но и её размера; установлено, что при увеличении диаметра шкалы точность вначале возрастает, а затем падает; оптимальный диаметр круглой шкалы составляет 40 60 мм; точность считывания с горизонтальных шкал до 150 мм примерно равна точности считывания с круглых шкал, а с увеличением до 250 мм резко падает,

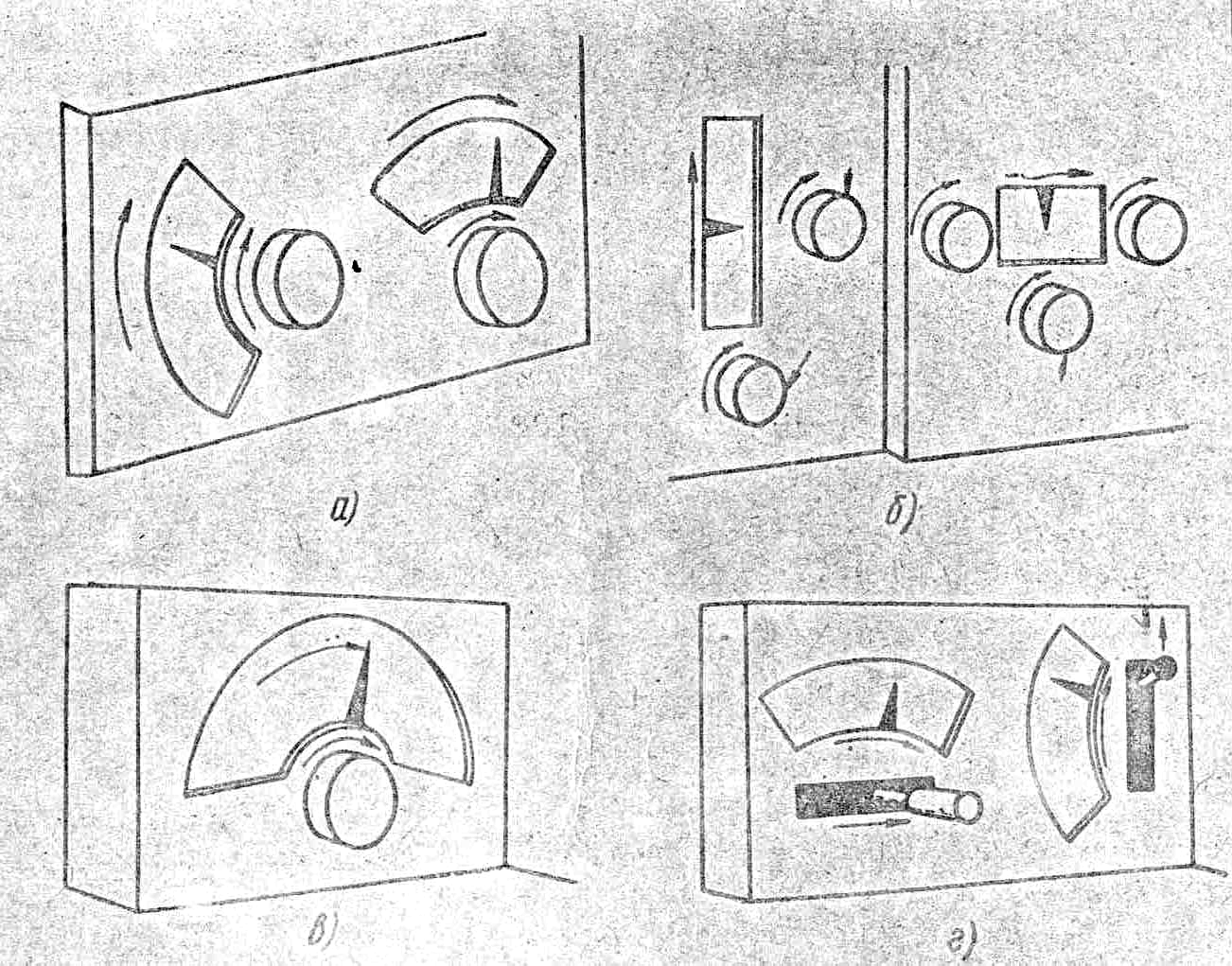

Выбор типа и формы шкалы предопределяется также её назначением; для установки заданной величины параметра рекомендуют применять неподвижные горизонтальные шкалы либо подвижные круглые или полукруглые; для контрольного чтения лучшим является цифровой счетчик или шкала типа «открытое окно»; для качественного чтения применяют круглые шкалы с подвижным указателем (больше – меньше); для поверочного чтения (в допуске – не в допуске) рекомендуют круглые шкалы с движущейся стрелкой и цветовым сектором поля допуска.

Оцифровка шкал включает в себя выбор числа и размеров отметок шкал, выбор шрифта начертания знаков. Отметки на шкалах чаще всего выполняют в виде штрихов, реже – в виде точек. Они подразделяются на главные, средние и малые. Главные отметки оцифровываются. Оптимальная длина интервала между главными отметками равна 12,518 мм. Высота главных отметок должна равняться 0,51 от длины интервала между ними, толщина - 510% от него. Выбор числа мелких отметок в основном интервале определяет цену деления, наилучшими считаются шкалы с ценой деления 1, 5, 10. Минимальный интервал между мелкими отметками равен 1,5 мм, оптимальный - 45 мм. Высота мелких делений составляет примерно 0,5 высоты главных. Начертание цифр должно быть простым, с применением прямых линий. Лучшими шрифтами считаются шрифты Макворта и Бергера. Цвет знаков должен резко контрастировать с фоном шкалы, который рекомендуется сделать матовым. Обычно применяют черный цвет на белом матовом фоне, но может применяться и обратное сочетание для приборов при слабой освещённости.

Поверхность шкалы не должна быть темнее поверхности панели, в то время как каркас (футляр) индикатора может быть темнее (но не чёрным и не гладко отполированным).

Рис. 2.16. Варианты расположения шкал, указателей, ручек управления и направления их движения.