Государственное образовательное учреждения высшего

профессионального образования

“Ижевский государственный технический университет”

Кафедра “Тепловые двигатели и установки”

Методические указания

к выполнению домашнего задания по курсу

“Устройство и проектирование летательных аппаратов”

Ижевск 2010

Методические указания к выполнению домашнего задания по курсу «Устройство летательных аппаратов»

Изложены общие подходы к выполнению термодинамического расчета при помощи справочной литературы, а также расчетов газодинамического тракта жидкостного ракетного двигателя, объёма и размеров топливных баков.

Методические указания предназначены для студентов 3 курса направления бакалавриата 160100.62 «Авиа- и ракетостроение»

Домашнее задание по курсу «Устройство и проектирование ЛА» является следующим этапом в конструировании летательного аппарата, начатом в курсовом проекте по дисциплине «Механика полета» в 4 семестре.

Все расчеты в домашнем задании ведутся для жидкостного двигателя, по этому, если в качестве прототипа в 4 семестре была выбрана твердотопливная ракета, то для расчетов в домашнем задании исходным объектом принимаются: для метеорологических ракет - ракета 3Р7 «Коршун», для оперативно-тактических ракет – ракета Р17 (8К14).

Исходными данными для домашнего задания являются характеристики прототипа летательного аппарата: компоненты топлива, тяга двигателя и давление в камере сгорания.

Итогом домашнего задания должны стать:

-

общий вид летательного аппарата;

-

термодинамический расчет двигателя;

-

расчет объёма и размеров топливных баков;

-

газодинамический профиль камеры сгорания и сопла.

-

По доступной литературе [7], [8] и в соответствии с результатами, полученными на предыдущем этапе конструирования разрабатывается общий вид летательного аппарата. Чертеж общего вида выполняется на листе ватмана 4хА4 и должен содержать:

- изображение изделия, позволяющее получить представление о его компоновке и конструктивном исполнении основных элементов, соединении основных частей;

- наименование и обозначение основных частей изделия;

- габаритные, присоединительный и установочные размеры;

- технические требования к разрабатываемому изделию.

-

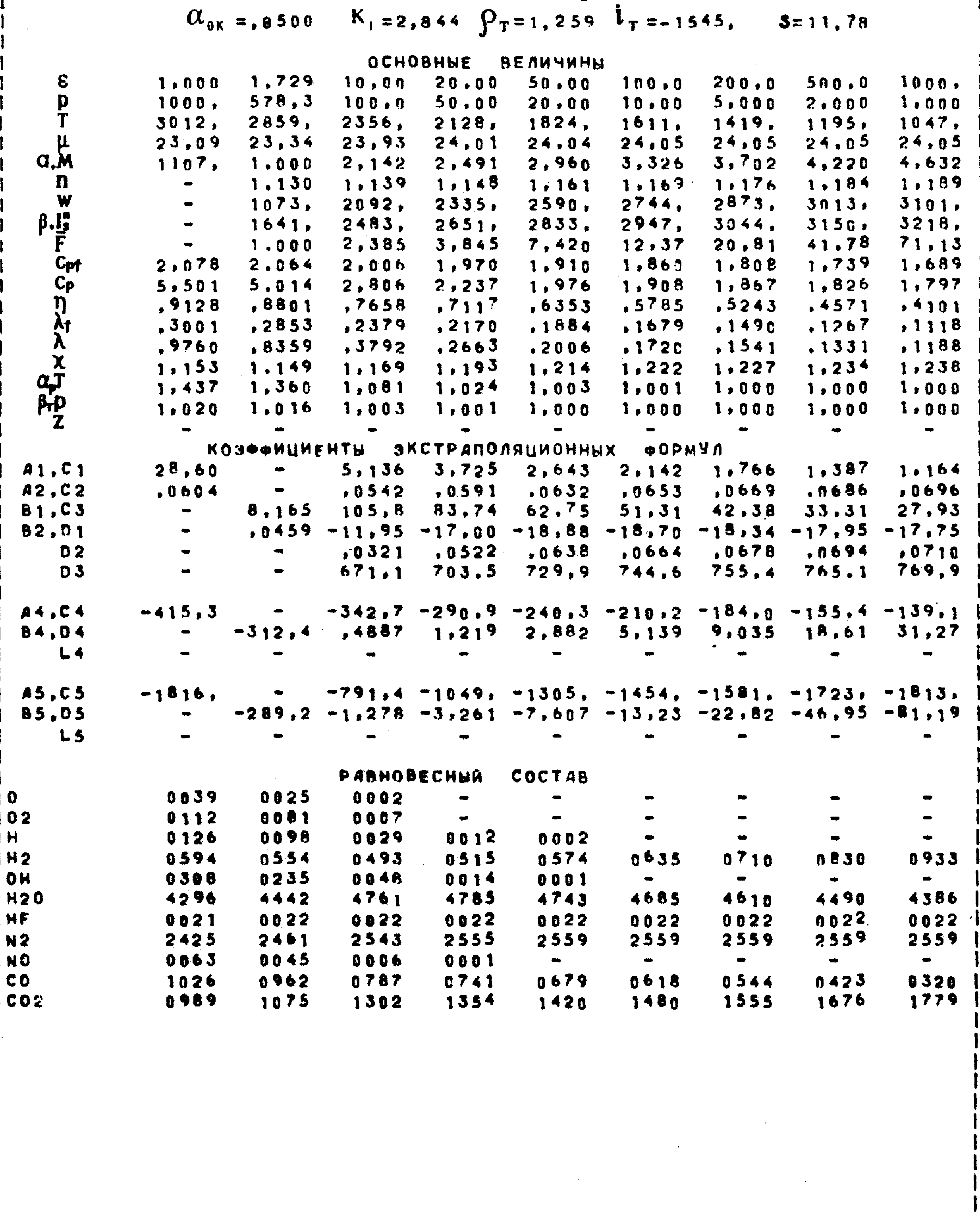

Термодинамический расчет рекомендуется проводить по справочнику [4]. Топливная пара керосин – кислород рассматривается во 2 томе указанного справочника, топливная пара керосин – азотнокислый окислитель (в различных вариациях) рассматривается в 5 томе. Для летательных аппаратов, прототипами которых были выбраны Р1, Р2, Р5 и их модификации, в том числе исследовательские, рекомендуется в качестве горючего принять керосин, а не использовавшийся в прототипах этиловый спирт. Для дальнейших расчетов следует определить расчетное давление в камере сгорания – зная камерное давление двигателя прототипа нужно принять ближайшее ему давление, имеющееся в справочнике «Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания» (камерным характеристикам соответствует первый числовой столбец, давление дается в кПа, на рис. 1 это давление – 1000 кПа, что равно 10 атм.), принятое по справочнику давление и будет расчетным. Следует так же иметь в виду, что второй числовой столбец в таблицах соответствует критическому сечению сопла, а все последующие, начиная с третьего, - соплу. Далее следует построить зависимости произведения газовой постоянной и температуры на срезе сопла RaTa, скорости продуктов сгорания на срезе сопла Wa и коэффициента изэнтропы на срезе сопла na от коэффициента избытка окислителя αок, имея в виду, что газовая постоянная на срезе сопла равна отношению универсальной газовой постоянной к молекулярному весу продуктов сгорания на срезе сопла. За срез сопла следует принять столбец таблицы, давление в котором равно 50 кПа, или 0.5 атм.

Построив указанную зависимость можно определить расчетное значение рабочего коэффициента избытка окислителя αр. Максимумы функций RaTa=ƒ(αок) и Wa=ƒ(αок) как правило не совпадают, по этому теоретический рабочий коэффициент избытка окислителя будет определен, как средний между максимумами указанных функций. Ближайшее к теоретическому справочное значение коэффициента избытка окислителя и будет расчетным коэффициентом избытка окислителя αр. Таким образом, имея расчетные значения давления в камере сгорания и коэффициента избытка окислителя можно однозначно определить все прочие газодинамические характеристики продуктов сгорания в камере и по соплу (отыскать страницу в справочнике «Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания» с соответствующими значениями давления и коэффициента избытка окислителя).

Рисунок 1 - Страница из справочника «газодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания»

-

Проведя термодинамический расчет, можно приступать к профилированию камеры сгорания и сопла, которое производится в следующем порядке:

-

определяется расход топлива через камеру сгорания:

,

(1)

,

(1)

где Р – тяга ракетного двигателя, Н;

ра, рh – давление на срезе сопла и за срезом сопла соответственно.

-

определяется площадь критического сечения:

![]() ,

(2)

,

(2)

где Rkp, Tkp, pkp, Wkp – параметры потока продуктов сгорания, определенные для критического сечения сопла;

-

исходя из того, что проектируемая камера сгорания принимается цилиндрической и изобарической, отношение площади поперечного сечения камеры сгорания к площади критики должно находится в пределах от 3 до 5;

-

объем камеры сгорания может быть определен либо через условное время пребывания τу по формуле:

![]() ,

(3)

,

(3)

где Rk, Tk, pk – значения параметров продуктов сгорания, определенные для камеры сгорания ЖРД; либо исходя из приведенной длины камеры сгорания:

Vк = lпр·Fкр (4)

Как условное время пребывания, так и приведенная длина являются параметрами справочными (см. таблицу 1);

Таблица 1 – Условное время пребывания и приведенная длина для различных топливных пар

|

Топливная пара |

Условное время пребывания, τу, с |

Приведенная длина КС, lпр, мм |

|

Жидкий кислород – керосин |

0,003÷0,008 |

1000÷1500 |

|

Жидкий кислород – спирт |

0,0028÷0,007 |

1300÷2500 |

|

Жидкие кислород – водород |

0,0035÷0,008 |

500÷1000 |

|

Азотнокислый окислитель – керосин |

- |

1250÷1600 |

|

Азотнокислый окислитель – гидразин |

0,0025÷0,007 |

1500 |

|

Азотнокислый окислитель – ТГ-02 |

0,002÷0,006 |

1000÷1300 |

-

по объему и площади поперечного сечения камеры сгорания определяется длина цилиндрической части камеры:

Lк = Fк / Dк

следует стремиться к тому, чтобы выполнялось дополнительное условие: Dk/Lk=0,8÷1,1, однако, это условие не является обязательным;

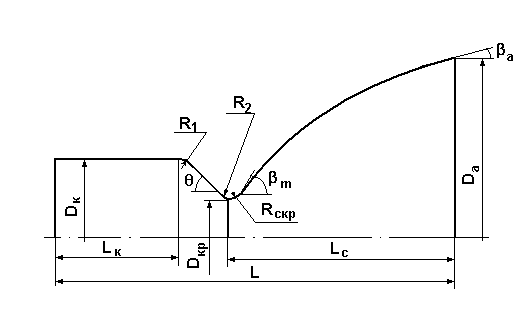

Рисунок 2 - Газодинамический профиль камеры сгорания и сопла [6]

-

входная часть сопла профилируется образующей с углом к горизонту θ = 30-45˚ и двумя радиусами R1 = (0,7÷1)Rkp и R2 = (1÷1,5)Rkp, сопряжение критического сечения и профилированного сопла происходит по радиусу скругления Rскр = 0,45·Rкр (см. рисунок 2);

-

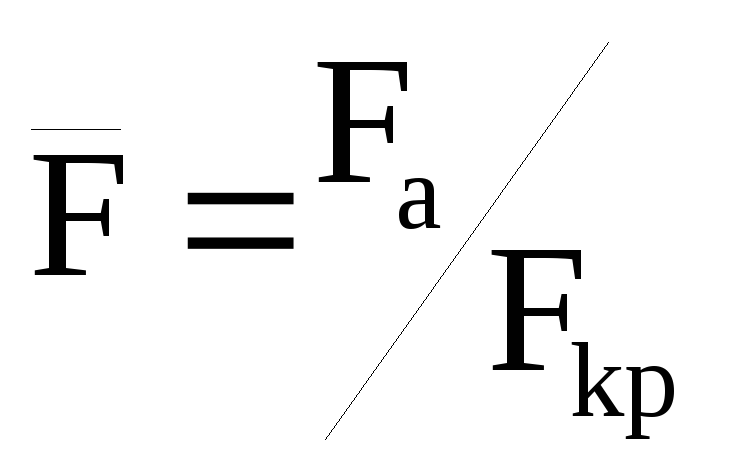

по известной из газодинамическго расчета безразмерной площади сопла

,

определяется диаметр среза сопла;

,

определяется диаметр среза сопла;

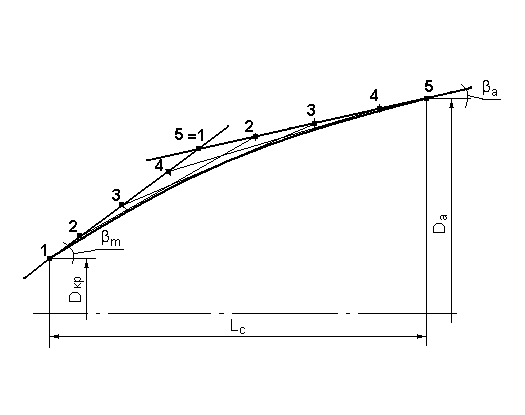

Рисунок 3 - Профилирование сопла

-

определяется угол на выходе из сопла βа, который может быть либо принят равным (10÷12)˚, либо рассчитан по формуле:

![]() ,

(5)

,

(5)

где ρа – плотность продуктов сгорания на срезе сопла;

αа – угол

Маха на срезе сопла, определяемый по

формуле:

![]() ,

где Ма – число Маха на срезе сопла.

,

где Ма – число Маха на срезе сопла.

-

определяются угол на входе в сопло βm и длина сопла Lс. Для этого можно воспользоваться номограммами βа и βm в координатах Rа/Rкр и Lс/Rкр (рисунок 4). С помощью номограммы βа при известном отношении Rа/Rкр, которое представляет собой квадратный корень из

,

определяется отношение Lс/Rкр,

из которого находится длина сопла Lс;

с помощью другой номограммы по известным

координатам Rа/Rкр и Lс/Rкр

находится угол на входе в сопло βm;

,

определяется отношение Lс/Rкр,

из которого находится длина сопла Lс;

с помощью другой номограммы по известным

координатам Rа/Rкр и Lс/Rкр

находится угол на входе в сопло βm; -

построение профилированного сопла производится методом парабол: от критического сечения сопла откладывается луч под углом βm, от среза сопла – луч под углом βа. Два образовавшихся отрезка делятся на равное число одинаковых участков (от 5 до 7), как это показано на рис. 3. Каждая точка одного отрезка соединяется с соименной ей точкой второго: первая точка с первой, вторая точка со второй и т.д. Касательная к получившейся ломаной линии и будет являться профилем сопла.