АйзманТО БЖД-2

.pdfВопросы и задания

1)Понятие безопасности и системы безопасности.

2)Перечислите направления деятельности по обеспечению безопасности.

3)Перечислите основные объекты безопасности.

4)Характеристика основных видов безопасности.

5)В чем заключается взаимообусловленность объектов безопасности?

6)Обоснуйте варианты решения проблем безопасности в современных усло-

виях.

7)В чем суть правовых принципов обеспечения безопасности?

8)Дайте характеристику принципов безопасности по способу реализации.

9)Характеристика методов обеспечения безопасности.

10)Характеристика средств обеспечения безопасности.

11)Роль естественных систем защиты для личной безопасности.

12)Охарактеризуйте методику проектирования систем безопасности.

13)Опишите структуру системы безопасности вашего объекта.

14)Составьте перечень средств безопасности в вашей квартире, вузе. Оцените их состояние и достаточность.

15)Проведите анализ вашей деятельности по обеспечению личной безопасности.

16)Используя литературу, СМИ и интернет, сделайте анализ взаимосвязи вашей активности с деятельностью вашего учреждения, вашего региона и РФ по обеспечению безопасности. Совпадают ли цели, задачи, направления, методы?

101

Глава 5

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

5.1.Человек и среда его обитания

Среда обитания — это окружающая человека среда, характеризующаяся совокупностью факторов (физических, химических, биологических, социальных), способных оказывать прямое или косвенное немедленное или отдаленное воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство.

Окружающая среда — сложная система, которая включает ряд сред: природную (литосфера, атмосфера, гидросфера); социальную (бытовую, производственную); космическую (астероиды, метеориты, солнечные излучения, солнечные и магнитные бури); земную (ландшафт, погода, высокогорье, море, пустыни, неинфекционные эндемичные заболевания, природно-очаговые болезни). На рис. 5.1 представлены факторы среды, действующие на организм человека.

Основная мотивация человека в его взаимодействии со средой обитания направлена на решение следующих задач:

1)обеспечение своих биологических потребностей в пище, воде,

воздухе;

2)создание и использование защиты от негативных воздействий среды

обитания.

В системе «человек - среда обитания» происходит непрерывный обмен потоками вещества, энергии и информации; это происходит в соответствии с законом сохранения жизни: «Жизнь может существовать только в процессе движения через живое тело потоков вещества, энергии и информации».

Человек и окружающая его среда гармонично взаимодействуют и развиваются лишь в условиях, когда потоки вещества, энергии и информации находятся в пределах, благоприятно воспринимающихся человеком и природной средой.

Рис. 5.1. Факторы среды, действующие на организм человека

102

Любое превышение потоков сопровождается негативными воздействиями на человека или окружающую среду.

Выделяют 4 состояния взаимодействия «человек — среда обитания»:

1)комфортное Б когда потоки создают оптимальные условия деятельности и отдыха, гарантируют сохранение здоровья человека и целостности компонентов среды обитания;

2)допустимое — когда потоки не способствуют развитию необратимых негативных процессов в среде обитания, а также не оказывают негативного влияния на здоровье человека, но снижают эффективность жизнедеятельности;

3)опасное — когда потоки, превышая допустимые уровни, оказывают негативное воздействие на здоровье человека и/или приводят к деградации природной среды;

4)чрезвычайно опасное -ттг,когда потоки высоких уровней за короткий период времени могут нанести травму, привести к летальному исходу, вызвать экологическую катастрофу.

Из четырех характерных состояний взаимодействия человека со средой обитания лишь первые два (комфортное и допустимое) соответствуют позитивным условиям повседневной жизнедеятельности, а два других (опасное и чрезвычайно опасное) недопустимы для процессов жизнедеятельности человека, сохранения и развития природной среды.

Человек как элемент системы «человек - среда»

Одна из целей, стоящих перед системой «человек - среда», — безопасность, т.е. ненанесение ущерба здоровью человека и среде. Достижение безопасности этой системы возможно только в том случае, если будут учтены особенности каждого элемента, входящего в эту систему.

Для того чтобы исключить отрицательные последствия взаимодействия внешней среды и организма, необходимо обеспечить определенные условия функционирования системы «человек - среда». Характеристики человека относительно постоянны. Элементы внешней среды поддаются регулированию в более широких пределах. Следовательно, решая вопросы безопасности системы «человек - среда», необходимо учитывать, прежде всего, особенности человека.

Человек в системах безопасности выполняет троякую роль:

-является объектом защиты;

-выступает средством обеспечения безопасности;

-сам может быть источником опасностей.

Таким образом, звенья системы «человек - среда» органически взаимосвязаны.

В обеспечении безопасности тех или иных систем участвуют многие группы специалистов: научные работники, конструкторы, проектировщики, эксплуатационные работники и др. Формируя безопасность, эти группы в то же время могут порождать опасности своими возможными ошибками, допускаемыми при принятии решений. Чтобы система «человек - среда» функционировала эффективно и не приносила ущерба здоровью человека, необходимо обеспечить совместимость характеристик среды и человека.

103

Совместимость элементов системы «человек - среда»

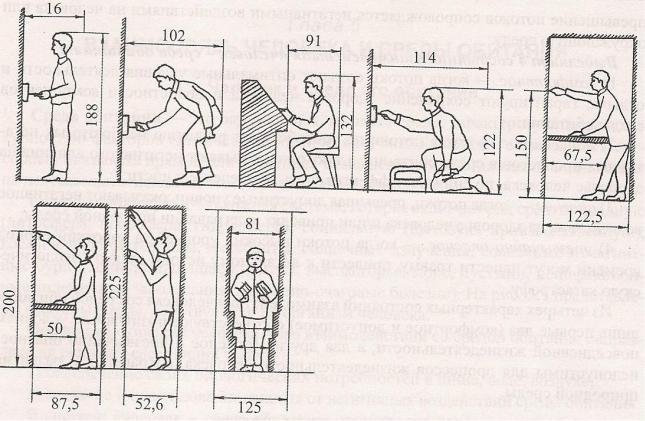

Антропометрическая совместимость предполагает учет размеров тела человека, возможности обзора внешнего пространства, положения (позы) человека в процессе работы.

Рис. 5.2. Минимальное пространство, необходимое для выполнения работы при различных положениях тела

При решении этой задачи определяют объем рабочего места, зоны досягаемости для конечностей оператора, расстояние от оператора до приборного пульта и др. Сложность обеспечения этой совместимости заключается в том, что антропометрические показатели у людей разные. Сиденье, удовлетворяющее человека среднего роста, может оказаться крайне неудобным для человека низкого или очень высокого. На рис. 5.2 приведены минимальные зоны (в сантиметрах) для выполнения рабочих операций. В общеобразовательных учреждениях этот фактор следует учитывать при подборе школьной мебели, что закреплено в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (раздел «Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений»).

Для более правильного использования антропометрических данных человека при проектировании машин применяют метод соматографии или метод моделирования. Соматография — это рабочий метод, заключающийся в конструировании схематических изображений человеческого тела в разных положениях во взаимосвязи с теми операциями, которые он должен выполнять. Моделирование — это метод, в основе которого лежит использование объемных или плоских моделей человеческой фигуры.

104

Обстоятельно вопросы антропометрии рассматриваются в эргономике, изучающей законы оптимизации рабочих условий.

Биофизическая совместимость подразумевает создание такой окружающей среды, которая обеспечивает приемлемую работоспособность и нормальное физиологическое состояние человека. Эта задача стыкуется с требованиями безопасности. Биофизическая совместимость учитывает требования организма к виброакустическим характеристикам среды, освещенности и другим физическим параметрам.

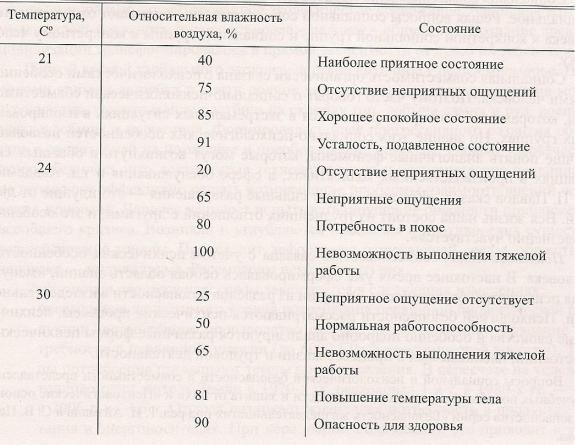

Особое значение имеет терморегулирование организма человека, которое зависит от параметров микроклимата. В табл. 5.1 приведены данные, которые необходимо учитывать при проектировании условий деятельности.

В СанПиН 2.4.2.2821-10 в разделе «Требования к воздушно-тепловому режиму, естественному и искусственному освещению» определены параметры микроклимата для кабинетов и лабораторий ОУ.

Энергетическая совместимость предусматривает согласование органов управления машиной с оптимальными возможностями человека в отношении прилагаемых усилий, затрачиваемой мощности, скорости и точности движений.

Силовые и энергетические параметры человека имеют определенные границы. Для приведения в действие сенсомоторных устройств (рычагов, кнопок, переключателей и т.п.) могут потребоваться очень большие или чрезвычайно малые усилия. И то, и другое плохо. В первом случае человек будет уставать, что может привести к нежелательным последствиям в управляемой системе. Во втором случае возможно снижение точности работы системы, так как человек не почувствует сопротивления рычагов.

Таблица 5.1. Оптимальные ощущения в зависимости от микроклиматических параметров

105

Возможности двигательного аппарата представляют определенный интерес при конструировании защитных устройств и органов управления.

Информационная совместимость имеет особое значение в обеспечении безопасности.

В сложных системах человек обычно непосредственно не управляет физическими процессами. Зачастую он удален от места их выполнения на значительные расстояния. Объекты управления могут быть невидимы, неосязаемы, неслышимы. Человек видит показания приборов, экранов, мнемосхем, слышит сигналы, свидетельствующие о ходе процесса. Все эти устройства называют средствами отображения информации (СОИ).

При необходимости работающий пользуется рычагами, ручками, кнопками, выключателями и другими органами управления, в совокупности образующими сенсомоторное поле. СОИ и сенсомоторные устройства — так называемая модель машины (комплекса). Через нее человек и осуществляет управление самыми сложными системами.

Чтобы обеспечить информационную совместимость, необходимо знать характеристики сенсорных систем организма человека. Благодаря сенсорным системам человек также познает окружающий мир, что особенно важно в процессе развития и обучения.

Подробно эти вопросы изложены в учебных пособиях «Охрана труда на производстве и в учебном процессе», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» и др. серии «Безопасность'жизнедеятельности» под ред. Р. И. Айзмана и С. В. Петрова.

Социальная совместимость предопределена тем, что человек — существо биосоциальное. Решая вопросы социальной совместимости, учитывают отношения человека к конкретной социальной группе и социальной группы к конкретному человеку.

Социальная совместимость органически связана с психологическими особенностями человека. Поэтому часто говорят о социально-психологической совместимости, которая особенно ярко проявляется в экстремальных ситуациях в изолированных группах. Но знание этих социально-психологических особенностей позволяет лучше понять аналогичные феномены, которые могут возникнуть в обычных ситуациях в производственных коллективах, в сфере обслуживания и т.д. Академик И. П. Павлов сказал: «Конечно, самые сильные развращения —это идущие от людей. Вся жизнь наша состоит из труднейших отношений с другими, и это особенно болезненно чувствуется».

Психологическая совместимость связана с учетом психических особенностей человека. В настоящее время уже сформировалась особая область знаний, именуемая психологией безопасности. Это один из разделов безопасности жизнедеятельности. Психологией безопасности рассматриваются психические процессы, психические свойства и особенно подробно анализируются различные формы психических состояний, наблюдаемых в процессе жизни и трудовой деятельности.

Вопросы социальной и психологической безопасности и совместимости представлены в учебных пособиях «Социальные опасности и защита от них» и «Психологические основы безопасности» серии «Безопасность жизнедеятельности» под ред. Р. И. Айзмана и С. В. Петрова.

106

Технико-эстетическая совместимость заключается в обеспечении удовлетво-

ренности человека от общения с техникой, цветового климата, от процесса труда. Всем знакомо положительное ощущение при пользовании изящно выполненным прибором или устройством. Для решения многочисленных и чрезвычайно важных технико-эстетических задач эргономика привлекает художников-конструкторов, дизайнеров.

Проблемы аварийности и травматизма на современных производствах невозможно решать только инженерными методами. Опыт свидетельствует, что В основе аварийности и травматизма лежат не только инженерноконструкторские дефекты, но и организационно-психологические причины: низкий уровень профессиональной подготовки по вопросам безопасности, недостаточное воспитание, несоблюдение техники безопасности, допуск к опасным видам работ лиц с повышенным риском травматизации, пребывание людей в состоянии утомления или других психических состояниях, снижающих надежность (безопасность) деятельности специалиста.

Поэтому рассмотрение безопасности в системе «человек — среда» возможно только на основе интегративного подхода, что определяет необходимость подготовки специалистов, владеющих знаниями разных научных дисциплин, представленных в настоящей серии учебных пособий по безопасности жизнедеятельности.

5.2.Безопасность в системе «природа - общество - человек». Диалектика взаимоотношений

История показывает, что на всех этапах развития человеческого общества присутствовало морально ориентированное экологическое содержание, благодаря которому удавалось сохранить триаду «природа - человек - общество». Сознание древних цивилизаций трансформировалось в прямой зависимости от судеб их экосистем.

Первой ареной глобального экокризиса стало античное Средиземноморье. Причинами явились вырубка и почти полное уничтожение лесов, выращивание моноагрокультур, вытаптывание пастбищ на склонах гор, добыча камня и руд, военные междоусобицы и нашествия. Формировалась идея прогрессивного развития общества с ориентацией на покорение и преобразование природы. Однако человечество скоро убедилось, что достигнутые технологические и экономические потенциалы не позволяют эффективно решать возникающие проблемы взаимоотношений человека с природой. Человек начинает испытывать ощущение опасности приближения всеобщего кризиса. Возникли и углубляются проблемы и противоречия существовавшей прежде триады. Происходит деформация окружающей среды, общества и человека — индивидуума. Рассмотрим некоторые из них.

Деформация окружающей среды заключается в следующих изменениях:

- превышение допустимого уровня потребления первичной биологической продукции (естественное производство отстает от потребления). Удвоение потребности в первичной энергии (до 6000 ГВт в электрической энергии). Темпы потребления превышают темпы роста населения. В пересчете на условное топливо один житель Земли в 1970-х гг. расходовал 1,9 т, в 1980-х гг. — 2,9, в 2006 г. •— 4,5 /т. Отсюда возникает жизненная потребность в

107

продуктах питания и энергоносителях. При неразумном пользовании это приводит к уничтожению растительного и животного мира, конкуренции за источники энергии, поиску альтернативных источников, использованию АЭС, которые несут угрозу человечеству и природной среде (катастрофы в Чернобыле в 1986 г. и на «Фукусиме-1» в 2011 г. являются только подтверждением этого тезиса);

-деградация земель, используемых для производства сельскохозяйственной продукции, еще больше усиливает проблему питания;

-исчезновение многих видов живых организмов (нарушение состояния - иоразнообразия);

-происходит сокращение площади лесов, опустынивание, загрязнение биосферы отходами производства;

-повышение концентрации парниковых газов в атмосфере становится угрозой глобального изменения климата на планете;

-таяние льдов вследствие потепления климата приводит к повышению уровня океана;

-качественное (негативное) изменение вод, изменение потоков (так, остановка Гольфстрима может привести к резкому похолоданию в Европе, в связи с чем обсуждается способ изменения направления теплого потока Индийского океана в северные широты);

-накопление поллютантов в средах и организмах, миграция вредных веществ в трофических цепочках приводят к интоксикации людей, появлению аллергических реакций, росту заболеваемости. Деформация социальной среды происходит вследствие следующих

процессов:

-массовая урбанизация (в городах проживает более 70 % всего населения). В процессе урбанизации утрачиваются этнические и семейные корни и связи, разрушается этническая структурированность населения, снижается защищенность человека. Продуктом урбанизации стала новая общность — масса, которая деформирует как отдельную личность, так и этнос. Город в рамках своего ограниченного пространства концентрирует громадный потенциал социальной энергии. Масса не структурирована, не имеет традиций, неадекватно осознает себя в жизненных условиях, а главное, усредняет и обезличивает человека. Кроме того, снижается количество людей, занятых в сельском хозяйстве производством продуктов питания;

-глобальные диспропорции, вызванные материально-экономическим ростом в развитых странах при невысокой рождаемости и быстрым ростом численности населения в развивающихся государствах с низким экономическим потенциалом. Отсюда рост бедности, безработицы. Растущая аварийность и увеличение числа инвалидов и больных, распространение алкоголизма и наркомании, рост преступности, безнадзорности, лишение детей детства и т.д.;

-растущая иррациональность массового поведения — вспышки невиданной жестокости, насилия, организованная преступность, в основном носящая характер государственного терроризма.

Деформация человека:

-«дифференцированный» человек. Если продукт урбанизации — масса— усредняет человека, то технический прогресс специализирует, так как

108

разделение труда и специализация исторически являлись важнейшими составляющими технического прогресса. Ограниченно развитый человек не обладает способностью образного восприятия и целостного мышления. Он функционально в общей системе техносферы занимает место робота в рамках американской «мечты о будущем индустриальной цивилизации». Недалеко то время, когда роботы займут свое место, а человек пополнит армию безработных;

-потеря и подмена ценностей, незанятость души — неразвитость духа. Приоритет материально-экономических ценностей привел к их господству над всеми сторонами жизни индивидуума и гипертрофированно одностороннему его развитию. Максимально развита физическая составляющая (товарность) и минимально — духовная. Духовная компонента оказалась на периферии интересов социума. Воспитание, образование, наука и во многом даже искусство воспроизводят человекапотребителя;

-личность формируется не на основе традиционного общения с природой, а с продуктами, произведенными в результате функционирования социума, — политикой, средствами массовой информации.

На данном этапе развития цивилизации человек и общество отошли от гар-

моничного эволюционного развития, сойдя на дорогу технического прогресса, целью которого является экономический рост, а результатом ^ общество потребления со всеми губительными как для природы, так и для самого человека последствиями.

Скорость развития этих двух систем не совпадает со скоростью развития природы, следствием чего является разрушение устойчивости триады «природа - человек - общество», экономический и духовный кризис. Источниками нарушения си-. стемы стали повышение темпов техногенного развития над темпами эволюционного развития внешней среды и неадекватность возможностей человека его нравственнодуховному состоянию. В частности, отставший в духовном развитии агрессивный человек получил доступ к ядерному оружию, способному уничтожить все живое на Земле, имеет в руках генную инженерию (клонирование новых болезнетворных микроорганизмов и т.д.), обрел возможность ведения экологической, радиологической войны.

Перед человечеством встает вопрос, что дальше — «иметь» и в скором будущем привести к гибели человеческую цивилизацию, которая цепляется за потребительские ценности, или «быть, существовать» в условиях устойчивости всех человеко-природных отношений, что обеспечит взаимную безопасность человека и природы.

Что касается России, то системный кризис в нашем государстве стремительно набрал силу в 1990-е гг. Это привело к катастрофическому состоянию экономики и социальных отношений, полной дисгармонии в отношениях «человек - общество — природа», разрушению системы ценностей, нравственных норм, утрате самого смысла жизни. Государство в конце XX в. оказалось неспособным защитить личность ни физически, ни социально, ни нравственно. Неслучайно по числу суицидов Россия к 2010 г. вышла на 2-е место в мире.

Немалый вклад в эти процессы вносит длительное, на протяжении почти 20 лет, реформирование образования, которое уходит от фундаментальности,

109

свойственной традиционно российскому образованию в середине XX в., к прагматичности и по-верхностности. Это привело к снижению уровня образования в РФ, занимающей в 2010 г. 41-е место в мире из 60 исследованных стран (для примера, в 1960-е гг. по уровню образования СССР занимал 1-2-е место в мире).

Ситуация усугубляется отсутствием в государстве прогнозно-системных разработок и, следовательно, невозможностью упреждающих действий по разрешению конфликтных, кризисных, а подчас катастрофических ситуаций. Имеющиеся сегодня в распоряжении силы и средства распыляются в значительной степени по приоритетам и целям вчерашнего дня, которые с приходом «рыночной экономики» получили новое содержание.

Российские специалисты и руководители оказались не подготовленными к деятельности в условиях реализации международных стандартов безопасности и качества продукции, услуг и технологий, без соблюдения которых невозможно участие на высоком паритетном уровне в международном сотрудничестве, а значит, и решение проблем устойчивого безопасного развития и экономического возрождения России.

Для обеспечения безопасности человека и общества следует наряду с модернизацией материально-технических средств производства, воспитанием нравственной, духовной и компетентной личности, адаптивной к различным условиям среды и деятельности, обеспечить охрану окружающей среды.

Ряд этих задач и выполняет интегративный курс «Безопасность жизнедеятельности», опирающийся на правовые нормы государства, формирующий мышление и поведение человека безопасного типа.

5.3.Адаптация организма к среде обитания. Адаптация и стресс

Живой организм представляет собой чрезвычайно сложную систему, которая функционирует как единое целое, приспосабливаясь к постоянно меняющейся внешней среде и изменяя ее в результате своей деятельности.

Приспособления, которые выработались в организме в процессе эволюции в ответ на воздействия внешней среды, или вырабатываются в процессе жизни каждого индивидуума, называются адаптациями. «Способность к приспособлению является, вероятно, наиболее отличительной чертой жизни»,

— писал канадский физиолог, лауреат Нобелевской премии Г. Селье. Эта способность неразрывно связана с другой физиологической закономерностью — способностью организма сохранять постоянство

внутренней среды, т.е. гомеостаз. В единстве и гармонии двух этих принципов существования живых организмов и лежит основа развития и безопасности человека (рис. 5.3).

Все адаптации делятся на фенотипические (индивидуальные),

развивающиеся в течение онтогенеза каждого индивидуума, и генотипические,

или наследуемые.

Кроме того, выделяют адаптации:

активные, происходящие с затратой энергии за счет перестройки деятельности органов и систем при сохранении гомеостаза организма; например, при возникновении экстремальной ситуации человек

110