- •Концепции современного естествознания краткое содержание основных понятий содержание

- •Тема 1.1. Научный метод познания 2

- •Тема 1.2. Естественнонаучная и гуманитарная культуры 6

- •Тема 1.2. Естественнонаучная и гуманитарная культуры

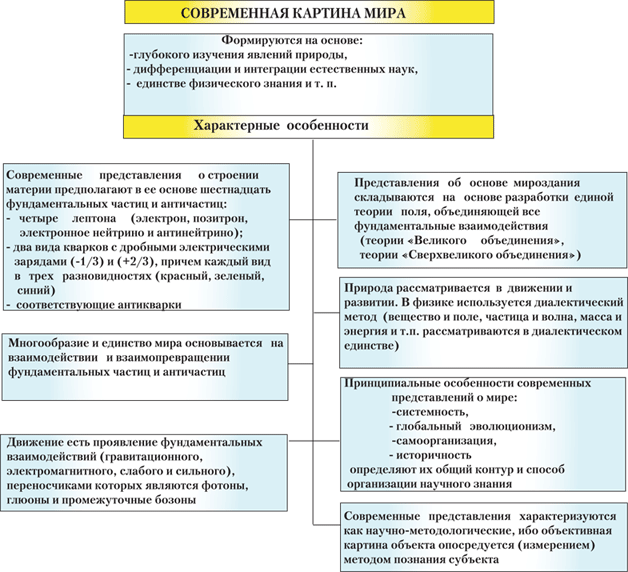

- •Тема 1.3. Развитие научных исследовательских программ и картин мира (история естествознания, тенденции развития)

- •1) Астрономия

- •2) Космология

- •3) Биология

- •4) Медицина

- •5) Физика

- •6) Информатика и кибернетика

- •7) Геология и науки о Земле

- •1) Физика, космология и астрономия

- •2) Биология

- •3) Медицина

- •4) Психофизиология

- •5) Кибернетика и информатика

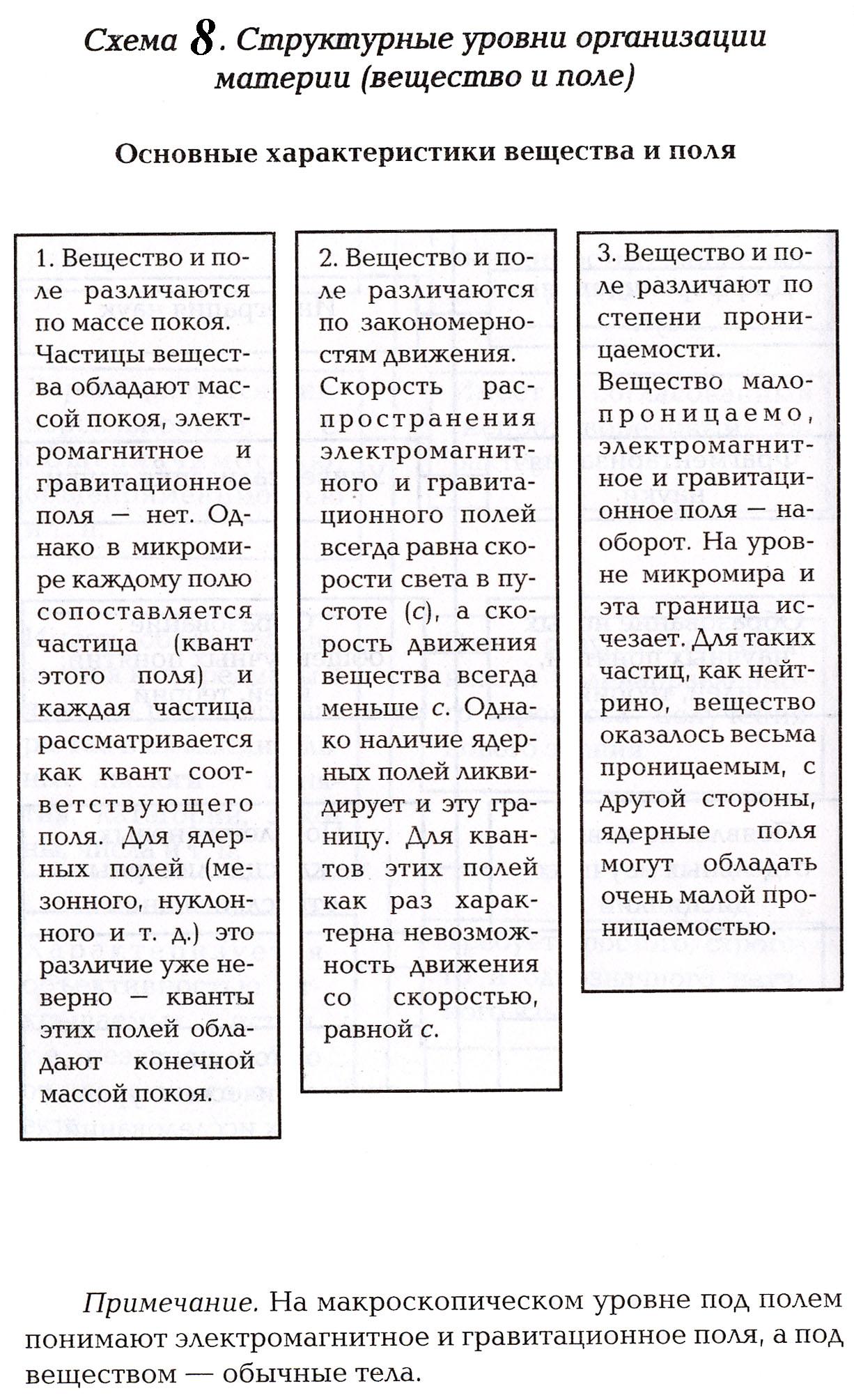

- •Темы 1.4. Развитие представлений о материи

- •1. Корпускулярная концепция

- •2. Континуальная концепция

- •3. Корпускулярно-волновой дуализм

- •Тема 1.5. Развитие представлений о движении

- •1. Движение

- •Тема 1.6. Развитие представлений о взаимодействии

- •РазделIi. Пространство, время, симметрия Тема 2.1. Эволюция представлений о пространстве и времени

- •Два типа движения (по Аристотелю)

- •Дватипа времени

- •Две современные модели времени

- •Тема 2.2. Специальная теория относительности (сто)

- •Тема 2.3. Общая теория относительности

- •Тема 2.4. Принципы симметрии, законы сохранения

- •1. Понятие симметрии в естествознании

- •2. Стереоизомерия и асимметрия живого (нарушенные симметрии)

- •3. Симметрия и законы сохранения

- •РазделIii. Структурные уровни и системная организация материи Тема 3.1. Микро-, макро-, мегамиры

- •Тема 3.2. Системные уровни организации материи

- •Свойства систем

- •Тема 3.3. Структуры микромира

- •Тема 3.4. Химические системы

- •Тема 3.5. Особенности биологического уровня организации материи

- •1. Основные признаки жизни

- •2. Специфика, единство и многообразие живого

- •3. Уровни организации живых систем

- •РазделIv. Порядок и беспорядок в природе Тема 4.1. Динамические и статистические закономерности в природе

- •1. Идеи детерминизма

- •2. Динамические и статистические закономерности в природе

- •Тема 4.2. Концепции квантовой механики

- •Тема 4.3. Принцип возрастания энтропии

- •1. Основные понятия

- •2. Законы (начала) классической термодинамики

- •3. Принцип возрастания энтропии. Соотношение порядка и беспорядка в природе.

- •Тема 4.4. Закономерности самоорганизации. Принципы универсального эволюционизма.

- •РазделV. Панорама современного естествознания

- •Тема 5.1. Космология (мегамир)

- •Альтернативные космологические модели

- •Тема 5.2. Геологическая эволюция

- •Тема 5.3. Происхождение жизни (эволюция и развитие живых систем)

- •1. Возникновение жизни

- •Тема 5.4. Эволюция живых систем

- •Тема 5.5. История жизни на Земле и методы исследования эволюции (эволюция и развитие живых систем)

- •Этапы развития жизни на Земле

- •Тема 5.6. Генетика и эволюция

- •РазделVi. Биосфера и человек Тема 6.1. Экосистемы (многообразие живых организмов - основа организации и устойчивости биосферы)

- •Тема 6.2. Биосфера

- •Тема 6.3. Человек в биосфере

- •Тема 6.4. Глобальный экологический кризис (экологические функции литосферы, экология и здоровье).

- •К концу хх века на Земле сложился комплекс экологических проблем, основные из которых следующие:

3. Корпускулярно-волновой дуализм

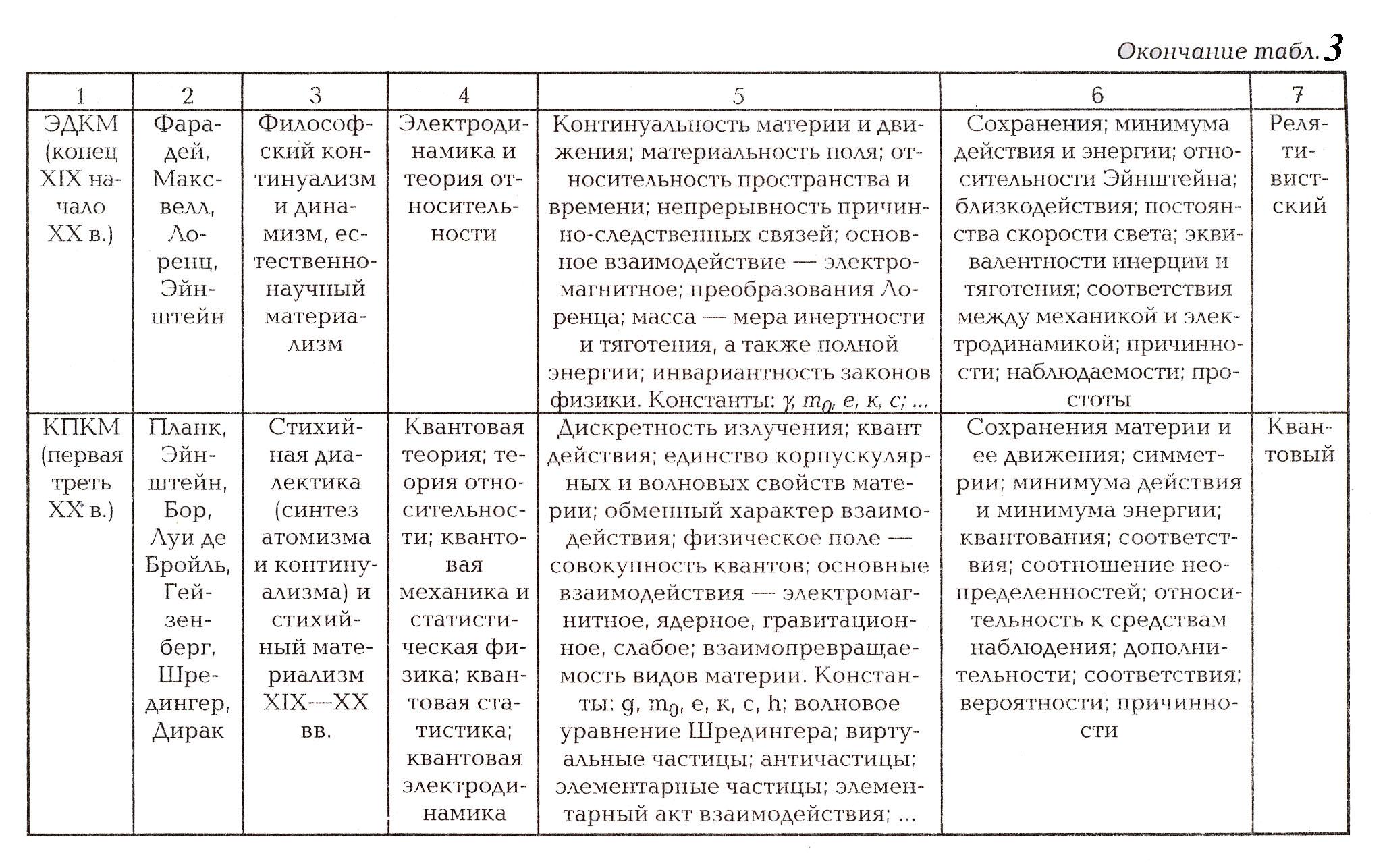

Разрешение противоречия между двумя фундаментальными физическими теориями (МКМ и ЭДКМ: одна из них полностью отрицает другую) означало революцию в физике, завершивший классический этап ее развития.

В начале ХХ в. физика пришла к заключению о существовании в природе еще одной формы материи - кванта (фотона), обладающего одновременно свойствами волны и корпускулы (М. Планк, Эйнштейн). Попытки объяснить законы теплового излучения, законы фотоэффекта привели к созданию представления о порции энергии, которая излучается атомами в виде электромагнитного кванта. М. Планк ввел понятие кванта действия (постоянная Планка), в котором заложена идея дискретности электромагнитного излучения. Впервые физика столкнулась с необходимостью описания противоположных корпускулярных (дискретных) и континуальных (непрерывных) свойств в рамках одного объекта. Многочисленные попытки такого симбиоза не увенчались успехом, и была разработана концепция дополнительности свойств материи. Принцип дополнительности по отношению к свойствам света носит название корпускулярно-волнового дуализма. В 1924 году этот принцип распространен Луи де Бройлем на частицы вещества.

Де Бройль выдвинул гипотезу о двойственном характере поведения микрочастиц. Согласно этой гипотезе:всем микрообъектам присущи и корпускулярные, и волновые свойства; в зависимости от внешних условий микро-объекты проявляют либо свойства частиц, либо волновые свойства. Таким образом, корпускулярно-волновой дуализм приобретает универсальный характер: не только фотоны, но и электроны, и любые другие микрочастицы наряду с корпускулярными обладают и волновыми свойствами.

Но микрообъект поворачивается к наблюдателю либо волновой, либо корпускулярной стороной. Экспериментатор не может наблюдать одновременно и волновые, и корпускулярные свойства. Таким образом, некоторое противопоставление корпускулярных и волновых свойств, характерное для электродинамической картины мира, разрешилось в дуализме дискретности и непрерывности как частиц вещества, так и поля.

Идеи де Бройля позволили объяснить многие экспериментальные факты, накопившиеся к этому времени, но и породили новые трудности. Из-за двуликости частицы оказалось невозможно одновременно точно указать ее скорость и положение. Так был сформулирован принцип неопределенности, проявление которого затем были обнаружены далеко за пределами физики.

Неожиданные свойства природы, обнаруженные в перечисленных исследованиях, явились причиной создания усилиями Н. Бора, В. Гейзенберга, Э. Шредингера новой фундаментальной теории – квантовой механики– нового раздела физики, исследующего закономерностидвижения микрообъектов со скоростями много меньшими скорости света. Долгое противостояние дискретности частиц вещества в МКМ и непрерывности электромагнитного поля в ЭДКМ успешно разрешилось в дуализме дискретности и непрерывности как; частиц вещества, так и поля.

В квантовой теории полялюбой элементарной частице сопоставляется соответствующее поле: нуклонам - нуклонное, нейтрино - нейтринное, электронам и позитронам - электронно-позитронные поля. И наоборот:каждому полю сопоставляются частицы, рассматриваемые как кванты этого поля.

Квантово-механический подход оказался чрезвычайно эффективным и позволил далеко продвинуться в понимании периодичности свойств химических элементов, в исследованиях различных агрегатных состояний вещества и даже разобраться во внутриядерных процессах. Создание ядерного потенциала и ядерной энергетики - практические следствия квантово-полевой картины мира

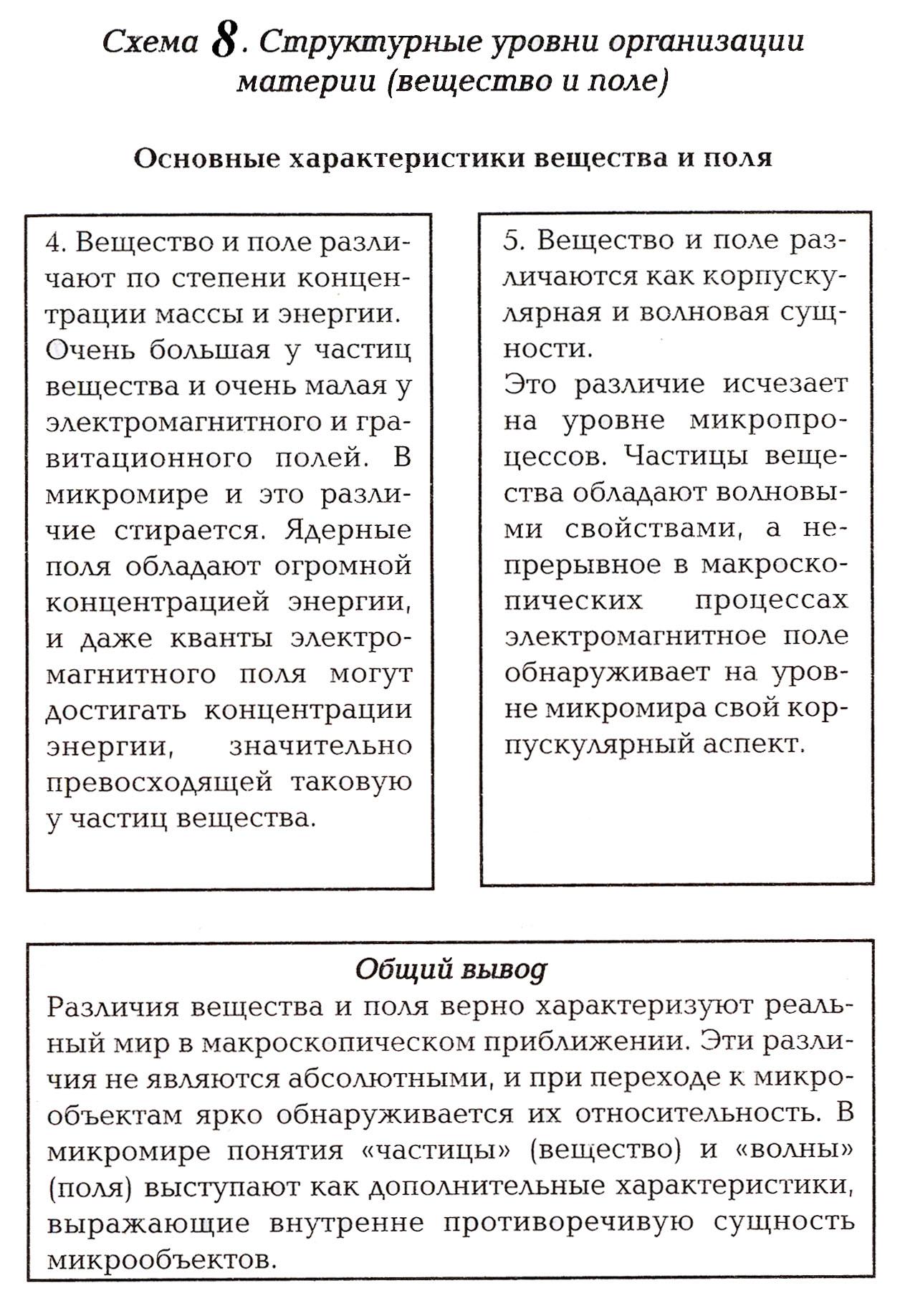

Решающий вклад в создание целостной теории внес А. Эйнштейн, сформулировавший фундаментальную теорию релятивистской классической физики. Важную роль в подготовке новых идей сыграл А.Пуанкаре, первый высказавший идею относительности всех явлений природы. Под влиянием идей Эйнштейна формируется новый, неклассический тип научной рациональности.

Общая теория относительности (ОТО), созданная А. Эйнштейном, еще более радикальная, чем егоспециальная теория относительности(СТО), изменила представления о взаимной связи между такими понятиями, как пространство, время, материя и гравитация. Развитие взглядов, высказанных в ОТО, привело к созданию современной космологии.

Основные положения релятивистской картины мира

Физический мир есть единое материальное образование, проявляющееся в двух формах: атомистического вещества и континуальных полей, находящиеся в непрерывном движении.

Атрибутом материального мира является четырехмерная симметрия пространства-времени.

Существует предел распространения взаимодействий в физическом мире.

Физические процессы в принципе могут влиять на метрику пространства-времени, а сам пространственно-временной континуум является римановым (а не евклидовым). Таким образом, абсолютного движения, абсолютного пространства и абсолютного времени, в действительности не существует.

Таким образом, современные концепции строения материи базируются на диалектическом единстве разных физических категорий: частица, волна, квант. В последние годы концепции систематизации элементарных частиц связаны с идеей существования тяжелых частиц с дробным электрическим зарядом –кварков, а также -гравитонов – с которыми связывают гравитационное взаимодействие.