книги из ГПНТБ / Путешествия за камнем академик А. Е. Ферсман Академия наук СССР. 1960- 54 Мб

.pdfбольшого груза, и мы могли грузить на спину оленя лишь 2— 2,5 пуда камней, тщательно отвешивая безменом равный вес и плотно укрепляя мешки и подложенные под них тулупы на спи

не животного. Четыре оленя связывались гуськом один за дру гим, и каждый из нас мог вести, таким образом, четырех жи вотных с грузом около 10 пудов.

Вести оленей непривычному человеку не так легко: вначале

они идут очень быстро; им ничего не стоит подняться по крутому откосу или перепрыгнуть через бурный поток; в этом случае скорее они вас ведут, и вы только следите за тем, чтобы весь караван не запутался между деревьями. Однако через два-

три часа хода олени устают, на пятом часе уже вы их тащите, а олени упираются. Но все-таки перевозка тяжелых минераль

ных грузов на оленях необычайно удобна и приятна: олень идет плавно, почти не шелохнется мешок. Можно ли это сравнить с тем, как мы перевозили материалы в сумах на верховой лошади в Сибири или на двухколесках в Монголии!

Так постепенно па оленях мы перевезли весь наш груз; пар тия за партией отправлялась к станции, и каждому участнику экспедиции приходилось вести по четыре оленя.

А между тем осень завладевала природой; яркие желтые и красные краски заливали леса, темные ночи освещались луча ми северных сияний, снежные тучи забрасывали крупой и сне гом горные вершины, а вокруг палатки снег уже перестал таять.

Палатки были сняты и база была ликвидирована, и пока я кончал работы на Кунъявре, на станции Имандра уже кипела

работа по укладке ящиков и сборке всего снаряжения. Ведь од них минералов у пас было около 100 пудов. Погода определенно портилась. Вслед за снегом налетела южпая буря, ломались и трещали деревья, задыхались люди, борясь с ветром; дрожали и бросались в стороны нервные олени, пугаясь падающих верху шек сосен и елей.

Втакую погоду возвращался я на Имандру, после 45 дней скитаний среди природы, вдали от людей и культуры.

Всамую бурю, с трудом борясь с непогодой, вели мы послед ние партии оленей и, усталые и одичавшие, подошли к нашему уютному домику около полотна железной дороги. Нас никто не узнавал, и все сбегались смотреть па людей, проведших полтора месяца в этих страшных горах.

Экспедиция была закончена. Еще несколько походов в горы около станции Имандра, незабываемая ночь 14 сентября с крас но-фиолетовыми завесами северного сияния, погрузка более 100 пудов груза в поезд и... снова началась старая жизнь.

ХИБИНСКИЙ АПАТИТ

/ П |

осле первых трех лет работы |

за полярным |

кру- |

( 7ш |

гом руководимая мною маленькая группа молодежи |

||

/ ’ |

год за годом сосредоточивала все |

свои силы и |

всю |

энергию на постепенное овладение Хибинами и их богатствами. Шаг за шагом, ущелье за ущельем, цирк за цирком изучались нашим отрядом; и нередко не без гордости возвращались мы с

интереснейшими новинками, а иногда и с совершенно неожи данными результатами. Отдельные места оказались исключи тельными по минералогическим богатствам. Иногда на неболь шом гребне (например, эвдиалитовой перемычке Куэльпора) мы

обнаруживали десятки разнообразных жил с большим количест вом редчайших хибинских минералов. Или в отдельных ущель ях (как, например, ущелье Гакмапа) открывали крупные скоп

ления минерала, названного нами ловчорритом (по имени горы Ловчорр). Изредка попадались крупные кристаллы какого-либо, минерала в таком прекрасном развитии, какое еще до сих пор никогда пе наблюдалось на земной поверхности.

Мы были воодушевлены задачами научного обследования

края, стремлением проникнуть все дальше и дальше в эту неве домую страну, открывать новые области оруденения и па отвес

ных скалах отыскивать богатейшие жилы минералов.

«Вперед, за камнем!» — было написано на нашем маленьком знамени; и в душе у каждого из нас камень сливался со всею остальною природою, являясь как бы неразрывной составной частью сказочной красоты самих гор, внося в ее серые краски красочную гамму ярких тонов.

Первые годы исследования в Хибинах носили чисто научный минералогический характер. Своеобразие хибинского камня и

184

всей хибинской природы приковало все наше внимание. Но,

увлеченные природой Хибин, мы инстинктивно за внешним

своеобразием и красотою искали и ждали тех производитель ных сил, которые смогут поднять край к новой жизни.

Мало-помалу перед нами все резче и ярче вырисовывался Хибинский массив с его площадью в 1100 кв. километров, в то время как Ловозерский массив (в 450 кв. км) был еще захва чен только частично.

Но что такое 1500 километров, если вся площадь Кольского

полуострова больше 125 000 кв. километров?

Трудно себе представить область, о которой мы меньше бы знали, чем Кольский полуостров; на его огромном протяжении мы имели всего лишь несколько маршрутов, пересекающих бо лота, тайгу и тундру. Отдаленные части еще совершенно зага дочны. Здесь можно открыть реки, протекающие 80 километров по широте, а не по меридиану, как указано на картах; вы мо

жете натолкнуться на крупнейшие горные вершины и водопады там, где на карте показана болотистая низина; наконец, вы

совершенно не уверены, что точки на наших картах не отне сены на 50 километров к западу или востоку, что реки текут действительно в указанном направлении, а хребты протягива ются по орографическим контурам карты. Здесь, в этом поляр ном ландшафте, и географа, и геолога, может быть, ждут не

меньшие неожиданности, чем в пустынях Средней Азии или в

тайге северо-востока Сибири.

Сейчас мы лучше всего знаем сами Хибины, но сколько неожиданностей приносят и они, когда мы совершаем переходы

по их долинам, снежным перевалам и горным плато!

Уже в 1921 году мы впервые между южными отрогами Кукисвумчорра — как раз в месте ныне заложенного апатитового рудника — нашли куски апатитовой породы.

Вот как мы описали эту находку: «Ночь необыкновенно хо лодная (около —5°), утром — иней. Выступили довольно уста

лые в долину между двумя отрогами Кукисвумчорра. Круто

обогнули отрог и вошли в широкую долину, тупо оканчиваю щуюся довольно крутым, но не очень высоким перевалом —

понижением между двумя отрогами Кукисвумчорра (высотой около 570 м). Идя по левому зеленому склону, на расстоянии

приблизительно 1 километра, пересекли поток, круто спускав шийся со склона Кукисвумчорра. В выносах этого потока боль шое количество зеленых глыб (до 1 пуда весом) апатитовой по роды, часто носившей слоистый характер. Мы торопились и

были так утомлены, что уже не могли искать коренные выходы жил апатита, по-видимому, весьма доступные».

Ав 1922 году мой отряд обнаружил апатитовые жилки даже

вдолине Гакмана.

185

Уже тогда мы не могли не обратить внимания на практиче ское значение этой находки, и в 1923 году, перечисляя полез ные ископаемые района, я уже говорил о промышленном зна чении апатита. Но пока печатались эти работы, один из южных отрядов нашей экспедиции нашел целое поле апатитовых глыб на плато Расвумчорра, и исключительное значение этого откры

тия стало совершенно очевидным.

Экспедиционные работы 1924 и 1925 годов прошли в иссле дованиях других частей массива и в поисках кредитов для раз ведок апатитовых находок.

Постепенно накапливались новые данные — отдельные на ходки наметили уже целую полосу, и с течением времени про тяжение этой полосы становилось все определеннее и опреде леннее. Так, совершенно незаметно, вслед за научным завоева нием Хибин стало вырисовываться и их всесоюзное хозяйствен

ное значение.

Интересно отметить, что па наших специальных картах, па которых разными цветами обозначались разные типы месторож дений минералов в Хибинских тундрах, еще в 1924 году для обозначения апатита мы остановились на золотом значке, не до гадываясь еще, что этот минерал действительно станет «мур манским золотом».

Прежде всего — что такое апатит?

Апатитом1 мы называем минерал, который состоит из соединения фосфорной кислоты с кальцием, с небольшим содер жанием фтора или хлора — Саз(РО4)зЕ или Са5(РО4)зС1. Это довольно мягкий минерал (твердость 5), с удельным весом 3,1— 3,3, встречающийся в двух разновидностях: кристаллической и коллоидно-аморфной.

Первая разновидность — кристаллическая — образу

ет или большие, хорошо оформленные кристаллы, нередко кра сивого изумрудно-зеленого цвета, или же представляет саха ровидную массу зернышек, напоминающую мрамор светло-зе

леноватого или желтоватого оттенка. Эта разновидность доволь но широко распространена в природе, так что почти в каждой горной породе микроскоп может открыть отдельные иголочки

или призмочки этого минерала; но большие скопления апатита в его кристаллическом виде встречаются редко и известны нам только в габбровых породах Норвегии и Канады, в гранитах Испании и Урала и в кварцевых жилах Южной Африки. Однако

нигде апатит не образует очень больших скоплений и добывает ся лишь в небольших количествах из указанных выше место рождений, обычно попутно с другими полезными ископаемыми.

1 Название апатита произошло от греческого глагола, обозначающего «обманываю», так как апатит легко смешать с другими минералами, осо бенно с бериллом или кварцем.

186

Особенно интересны скопления апатита в железных рудах, из которых они нередко извлекаются при выплавке чугуна в виде так называемого томасшлака.

В значительно больших |

скоплениях |

встречается |

фосфо |

рит — другая разновидность |

апатитового |

вещества, |

который |

главным образом и используется в народном хозяйстве. Фосфорит состоит из мельчайших кристалликов апатита

или же образует сплошные коллоидальные массы, нередко плот но сросшиеся с частицами кварца, зернышками главкопита, ■с известковым или иным цементом.

Самые крупные мировые скопления фосфорных руд состоят именно из этой разновидности; и много миллионов тонн этого минерала добывается ежегодно преимущественно во Флориде в Северной Америке и в Северной Африке (Алжир, Тунис, Ма рокко), в то время как размеры добычи кристаллического апа тита не превосходят нескольких сотен или тысяч тонн.

Кристаллический апатит отличается от фосфорита не только по характеру кристаллизации, но и по происхождению.

Апатит в подавляющей части своих скоплений связан с рас плавленными магмами, из которых он выделяется или в самом начале процесса застывания магмы или, главным образом, в конце его, в тех остаточных расплавах, которые мы называем пегматитовыми остатками; или же в тех газовых скоплениях летучих веществ, которые мы называем пневматолитами. Часть его месторождений образована из горячих водных растворов; и,

наконец, в ряде месторождений он образовался на границах

расплавленной массы с известняками (на контактах).

Совершенно иного происхождения фосфориты, всегда зале гающие в осадочных породах различных возрастов (особенно

мелового и третичного). Эти скопления, очевидно, связаны с жи выми организмами, и, по мнению некоторых ученых, образова

ние фосфоритов может быть объяснено накоплением животных остатков, массовой гибелью живых существ в морях на грани

цах холодного и теплого течений, при внезапных изменениях условий жизни и т. д.

Вот вкратце объяснение понятия «апатит».

Второй замечательный минерал этой хибинской породы — нефелин. Обычно нефелин — довольно невзрачный серова тый полупрозрачный минерал (назван от греческого слова, обо

значающего «облако»), встречающийся как основная часть маг матических горных пород как глубинного, так и вулканического типа. Его формула (Na, К)2О • А12О3 • 2SiO2 с небольшим избыт ком SiO2.

По составу он очепь напоминает полевые шпаты, которые идут на получение фарфора и фаянса, но имеет ряд своеобраз

ных черт: во-первых, он содержит много больше окиси алюми

187

ния (глинозема) — 34 процента; во-вторых, заключает щело чи — окиси натрия и калия в количестве около 22 процентов, в том числе КгО около 6 процентов; и, наконец, в-третьих, обла дает очень своеобразным свойством, которое резко отличает его от нерастворимых (или труднорастворимых) полевых шпатов,— он необычайно легко разлагается (с образованием студня) даже

на холоду, и притом при воздействии весьма слабыми кислота ми. Из особых свойств нефелина отметим его довольно значи

тельную твердость (того же порядка, что и полевого шпата, то есть около 6) и сравнительно низкий удельный вес, колеблю щийся между 2,58—2,64, чем он довольно резко отличается от тяжелого апатита и других темных составных частей породы.

В нефелине мы имеем совершенно исключительный источ ник сырья для самых разнообразных отраслей народного хо

зяйства.

До сих пор нефелин никогда не использовался в промыш ленности; это объясняется, главным образом, отсутствием боль ших месторождений.

Хибинские тундры заключают в себе неисчерпаемые запасы

своеобразной апатито-нефелиновой породы, не встреченной до сих пор в мире нигде в таком количестве и в такой чистоте.

Типичная апатито-нефелиновая порода здесь состоит из сле дующих минералов: апатита в виде неправильного агрегата зернышек и кристалликов нескольких типов, нефелина

в серых и мутных, сильно объеденных кристаллах или зернах, собранных или в пятнышки или в линзы и обтекаемых апати том, зернышек титан о магнетита в виде черных точек, кристалликов золотисто-бурого сфена и небольшого количе ства иголочек эгирина (феррисиликата натрия) или щелоч

ной роговой обманки и листочков биотита.

Но для чего же нужен апатит?

Апатит прежде всего является, наравне с фосфоритом, основ ною рудою для получения фосфорнокислых соединений, идущих на удобрение; для получения чистого фосфора и для приготов ления некоторых специальных препаратов, в том числе высоко сортных эмалей для керамической посуды.

Фосфорные удобрения, вносимые в почву под сельскохозяй ственные культуры, получаются из следующих основных источ ников:

1)перемолотые кости — костяная мука;

2)томасовский шлак, получаемый при выплавке фосфори

стых руд;

3)природные фосфориты и апатиты;

4)гуано (животные остатки).

Грандиозная потребность нашей страны в удобрениях совер шенно очевидна. Те количества фосфорной кислоты, которые

188

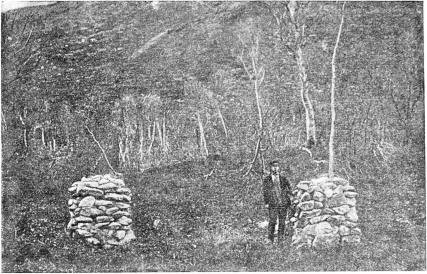

Первые штабели апатитовой руды, добытой в Хибинах в 1928 г.

мы ранее вносили на наши поля, ничтожны и определенно рят о том, что мы безрассудно растрачивали наш основной ка питал — почву.

Для роста растений, помимо солнца, воды и ряда обычных веществ, входящих в состав почвы, нужны главным образом

три вещества: азот, фосфор, калий. Для разных почв и для раз

ных культур количества их будут различны, но в среднем для всего Советского Союза ученые-агрономы довольно согласно да ют следующее соотношение азота, фосфора, калия: 4—10—5. Из этих чисел мы видим, что больше всего требуется фосфора.

Хибинское апатитовое сырье как по имеющимся запасам, так и по качеству занимает в СССР первое место.

После открытия хибинских апатитов пришлось полностью пересмотреть всю проблему резервов фосфорнокислых удобре ний нашей Родины и учесть новый, мощпый и реальный фактор всесоюзного значения — Хибинские апатитовые месторождения.

Хибинское месторождение ценно тем, что может служить базой для широкой химизации страны и источником для снаб жения сырьем целой сети отечественных суперфосфатных заво дов, так как дешевизна и легкость разработок допускает даль ние перевозки сырья, тем более что месторождения расположе ны у незамерзающего порта.

Я пишу эти строки, и перед моими глазами проходит вся история овладения Кольским полуостровом за последние 13 лет

(1920-1933).

189

Академия паук СССР и ее институты и течение этих лег были пионерами этой борьбы за Кольский полуостров, а группа молодых энтузиастов Севера, объединившаяся в 1920 году во круг первой Хибинской экспедиции, выросла в целый мощный коллектив завоевателей полярной природы.

Оглядываясь назад, мы можем разбить это прошлое на не сколько отдельных этапов.

Первый — с 1920 до 1926 года, когда закладывалось основа

ние для изучения Хибин, когда отдельными маршрутами и пар тиями шаг за шагом проникали мы в Хибинские и Ловозерскиетундры, на собственных спинах перетаскивая оборудование и

продовольствие и перенося динамитные патроны в карманах.

Открытие апатита сначала в виде отдельных глыб (1921 г.)г а потом в виде больших массивов (1923 г.), уже тогда застав ляло искать пути для его использования.

К 1925 году мы собрали столько данных по распростране

нию апатита, что нами был поднят вопрос о необходимости про мышленного обследования месторождений, и мы просили об ассигновании кредитов на их осмотр в размере 1000 рублей.

Несмотря на столь небольшую сумму, в ассигновании нам было отказано. Академия паук денег не имела, а Институт пи изучению Севера, у которого мы просили денег, неожиданно для нас решил сам своими силами продолжить начатую нами работу.

Такое предложение было встречено нами, работавшими мно го лет и поднявшими этот вопрос, несочувственно, и мне при шлось в весьма резкой форме указать на заседании совета ин ститута, что мы считаем недопустимым передавать работу дру гим лицам, незнакомым с районом, и удерживаем за собой право, на продолжение работ, которые мы начали и определенно счи

таем интересными с практической точки зрения.

Но глухи были центральные ведомства, и только руководи тели Мурманской железной дороги верили в реальность этих богатств и всячески помогали нашим работам.

На полученные от Мурманской железной дороги 700 рублей нами был детально обследован район южных Хибин и были определены весьма значительные запасы апатито-нефелиновой породы как в районе Расвумчорра и Апатитового отрога, так и

в северном продолжении полосы на Кукисвумчорре, на месте

теперешнего рудника. Для закрепления сделанных открытий были поставлены заявочные столбы.

Вопрос был сдвинут с мертвой точки.

С 1926 по 1930 год — второй период, который можно назвать периодом борьбы за апатитовую проблему, борьбы с косностью официальных геологических учреждений, борьбы с недоверием даже в недрах самих научных учреждений, борьбы с недоверием

190