книги из ГПНТБ / Новиков И.Т. Развитие энергетики и создание единой энергетической системы СССР

.pdf

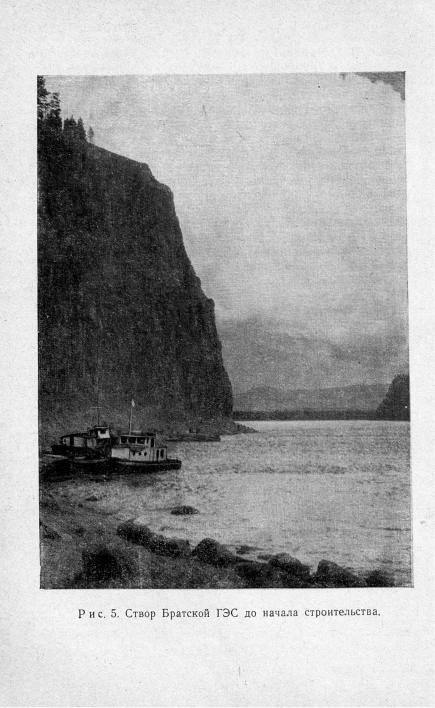

Советское гидроэнергостроительство шло во многом самостоятельным путем и развивалось .на научных осно вах, при хорошо и широко поставленных изысканиях и экспериментальных исследЪваниях. Это относится не только к проектированию и строительству, но и к гидро- и электромашиностроению. Отсутствие или недооценка всего перечисленного не позволили бы нашей отечест венной гидроэнергетике шагнуть от Волховской, Днеп ровской и Нижне-Свирской ГЭС к строительству и вво ду в действие таких уникальных мировых энергетиче ских сооружений, как Волжская им. В. И. Ленина, Волжская им. XXII съезда КПСС, Братская (рис. 5 и 6) и Красноярская гидростанции.

За прошедший сравнительно короткий срок гидро техническими строительными организациями (Волхов строй, Днепрострой, Свирьстрой, Беломорканалстрой, Волгострой, Волгодонстрой, Куйбышевгидрострой и др.), проектными институтами (Гидроэнергопроект, Гидро проект) , научно-исследовательскими институтами (ВНИИГ, ТНИСГЭИ, ВОДГЕО, САНИИРИ, ВИГМ) и машиностроительными заводами (ЛМЗ, завод «Электро сила», ХТГЗ, «Уралэлектроаппарат» и др.) были прове дены огромные по объему изыскательские,- исследова тельские, проектные, опытные и научные работы в обла сти сооружения средних и крупных гидроэнергетических узлов и изготовления для них оборудования.

О роли и значении строительства Днепрогэса указы валось ранее. Этот гидроузел полностью сооружен на скальном грунте. Наряду с этим необходимо отметить условия строительства гидроузлов и на нескальных осно ваниях—глинах и песках. На этих строительствах по степенно развивалась советская школа специалистов, работающих в области инженерной геологии и приклад ной механики грунтов.

Первым крупным сооружением на пластичных лен точных глинах была Нижне-Свирская ГЭС. Геологиче ские и гидрогеологические условия в створе этого гид роузла были таковы, что американские специалисты с мировой известностью высказались против начавшегося уже строительства гидростанции в этом районе. Однако сооружения гидроузла при неравномерной их осадке, ве личина которой была определена в процессе проектирова ния, на протяжении почти 30 лет эксплуатации показали

82

безупречную работу, несмотря на серьезные по вреждения, причиненные гидроузлу фашистскими за хватчиками при изгнании их из этого района.

Большой труд, время и средства, затраченные на строительство Нижне-Свирской ГЭС, позволили совет ским геологам и инженерам с большой самостоятельно стью решить сложнейшие вопросы инженерной геологии, что дало возможность не только построить в исключи тельно тяжелых геологических условиях уникальные сооружения, но и внести большой научный и практиче ский вклад в геотехнику. Новые направления в этой науке, заложенные на Свирьстрое, в последующем были развиты на строительстве канала им. Москвы, Углич ской и Рыбинской ГЭС и на других крупных стройках. На основе этого опыта в период 1945—1952 гг. была построена крупная Верхне-Свирская ГЭС, находящаяся

ваналогичных грунтовых условиях.

Внаше время накопленные знания и опыт в области инженерной геологии позволяют уверенно строить в

СССР крупнейшие гидротехнические сооружения на мягких осадочных и просадочных грунтах.

Больших успехов советские ученые достигли в разви тии теоретической и практической гидравлики сооруже ний и русел, инженерной гидрологии и водноэнергети ческих расчетов, теории фильтрации и ее практического применения, плотиностроения, компоновки и конструи рования зданий гидростанций.

Здания гидроэлектростанций у нас используются не только для установки технологического оборудования, но и для организации сброса избыточных. расходов воды. Для этой цели применяются водосливный и совме щенный типы гидростанций. При водосливном типе все силовое оборудование располагается внутри железобе тонной водосливной плотины. Практическая работа по водосливным гидростанциям была начата советскими инженерами во время Великой Отечественной войны и впервые реализована на Камской, а позднее на КайракКумской, Павловской и Ириклинской ГЭС.

Совмещенный тип объединяет в здании гидростан ции не только тракт подвода воды к турбинам, но и

водосбросы для пропуска излишних паводковых расхо дов.

6* |

83 |

В 1настоящее время указанные, особенно совмещен ный, типы гидростанций широко применяются в нашем строительстве, что позволяет сокращать фронт бетонных сооружений. Величина такого сокращения в построен ных и строящихся гидроузлах составляет от 12 до 50%. Благодаря совмещенному типу гидростанции на Иркут ской ГЭС оказалось возможным полностью отказаться от водосливной бетонной плотины, а на Новосибирской ГЭС —уменьшить ее наполовину. Применение такого типа ГЭС дало экономию на Волжской ГЭС им. Лени на по объему бетона 11%, а по стоимости — 8%, !на Вол жской ГЭС им. XXII съезда КПСС соответственно —

12,5 и 5,2%.

Развитие научных знаний в области гидроэнергетиче ского строительства позволило более смело подходить к назначению величин удельного расхода воды, сбрасы ваемого сооружениями гидроузлов, что дает возмож ность уменьшить протяженность бетонных водосливных плотин. Длина плотины Днепровской ГЭС, построенной на прочных гранитах, определилась удельным расходом воды 30 куб. м/сек на погонный метр, Цимлянской, построенной на мелких песках,— 34 куб. м/сек и Каховской, также построенной на мелких песках,— 47 куб. м/сек. Таким образом, то, что не так давно являлось допустимым только для скальных пород, в со временных условиях широко применяется и на легко раз мываемых грунтах, какими являются мелкие пески.

В силу сложившихся условий (размещение преобла дающей части промышленности в центральных районах) в стране велось огромное гидроэнергетическое строи тельство на крупных равнинных реках с широкими пой мами, небольшими уклонами, резко неравномерным в течение года стоком и тяжелыми ледовыми условиями, где требовалось располагать массивные гидротехниче ские сооружения на мягких грунтах — глинах и песках.

Накопленный опыт, рост знаний и наличие совершен ной строительной техники позволили в решении указан ных задач пойти в послевоенное время по пути приме нения так называемой пойменной компоновки сооруже ний. При такой компоновке бетонные сооружения полностью или в большей части размещаются на пойме реки, оставляя ее русло свободным от стеснения (или стесняя его в малой мере) впредь до готовности основ-

55

ных бетонных сооружений к пропуску воды. Такое реше ние позволяет намного раньше начать основные работы под прикрытием небольших по объему земляных пере мычек, долгое время не связывает строительство каки ми-либо ограничениями по пропуску паводков и ледохо дов и не влияет на сложившиеся условия судоходства. Правильно примененная пойменная компоновка в срав нении с русловым размещением бетонных сооружений более экономична, так как создает условия для более раннего ввода в работу гидростанции и вполне окупает некоторое увеличение объемов земляных работ, легко выполняемых гидромеханизацией.

Вместе с тем размещение бетонных сооружений на пойме связано с проведением ответственных и крайне напряженных работ по перекрытию русла реки, которые до настоящего времени осуществляются весьма интен сивной отсыпкой в текущую воду со специального моста (главным образом наплавного) камня и бетонных масси вов весом до 10 г каждый. Этот метод, использованный на многих наших стройках, доведен в теоретических рас четах и в практическом применении до совершенства, что позволило проводить многократное перекрытие ру сел на Волге, Днепре и других реках в очень короткие сроки. Такие возможности явились результатом боль шой вооруженности гидростроек экскаваторным и кра новым оборудованием и мощными автосамосвалами.

В стране в настоящее время действуют около 130 районных гидростанций с напорами от 7,5 до 580 м.

Построены подземные гидростанции. На станциях деривационного типа сооружено около 150 км гидротех нических туннелей и многокилометровые каналы с боль шой пропускной способностью; например, пропускная способность одного из каналов составляет 450, а друго го — 750 куб. м/сек. Наиболее длинный туннель имеет протяженность 6,8 км. Большая часть построенных тун нелей имеет 5-метровый диаметр, в эксплуатации также находится туннель сечением 9 X 12 м.

Плотиностроение развивалось в основном по пути сооружения массивных бетонных и земляных плотин. Наиболее высокими являются бетонные плотины Днеп ровской, Усть-Каменогорской и Бухтарминской ГЭС, работающих под напором соответственно 36, 40 и 67 м, а из земляных — намывная плотина Мингечаурского

86

гидроузла высотой 81 м с объемом намытого грунта

14,1 млн. куб. м.

Были сооружены оригинальные судоходные шлюзы: 6-камерный шлюз с пропускной способностью в нави гацию около 20 млн. куб. м древесины (Камская ГЭС), шахтный шлюз на напор 40 м (Усть-Каменогор ская ГЭС), шлюз-водосброс (Павловская ГЭС).

В период после 1950 г. стало распространенным при менение гидроподъемников вместо лебедок для маневри рования затворами на гидростанциях и шлюзах, полозь ев из лигнофоля — взамен катков и колес на плоских За творах.

Необходимо отметить и такое важное обстоятельство в строительстве гидростанций, как систематический рост единичной мощности устанавливаемых на них агрегатов (от 7 тыс. кет на Волховской ГЭС до 115 тыс. кет ;на Волжских ГЭС), который явился одним из факторов снижения капитальных затрат. Так, на 1 тыс. кет уста новленной мощности протяженность машинного зала на Волховской ГЭС составляла 2,3 м, а на Рыбинской — 0,7 м, Каховской — 0,5 м и Новосибирской — 0,44 м. -

Гидроэнергетическое строительство развивалось ис ходя из комплексного решения водохозяйственных проб лем. При этом учитывались интересы гидроэнергетики, судоходства, ирригации, водоснабжения, лесосплава и борьбы с наводнениями.

Проектами строительства Волжских, Каховской и Цимлянской ГЭС предусматривалось орошение 4,75 млн. га и обводнение 9, 7 млн. га земель. Сооруже ние Фархадской ГЭС позволило оросить 150 тыс. га зе мель в Голодной степи. Ввод в действие Кайрак-Кум- ской ГЭС дает возможность теперь обеспечить орошение всех 500 тыс. га Голодной степи.

В задачу построенного Мингечаурского гидроузла, помимо производства электроэнергии и защиты ниже лежащей Кура-Араксинской низменности от губитель ных речных паводков, входит орошение 1,3 млн. га плодородных земель указанной низменности. Для этой цели соружены 2 магистральных оросительных канала— Верхне-Карабахский и Верхне-Ширванский, забирающие воду из верхнего бьефа гидроузла. Для орошения земель нижней части поймы предусмотрено сооружение еще

87

в настоящее время эта задача уже близка к заверше нию. Из 8 гидроузлов 6 действуют, образуя Волжский каскад гидростанций, а Саратовский гидроузел строится.

Перечисление только цаименований каскадов (Волж ский, Днепровский, Свирский, Нивский, Чирчик-Бозсуй- ский, Севан-Разданский, Рионский, Алма-Атинский) говорит о размахе работ, проводимых в этом направле нии. Строительство некоторых из них полностью завер шено (Нивский, Свирский, Севан-Разданский), а по дру гим близко к завершению. Положено начало сооруже нию каскадов гидростанций на реках Ангаре, Иртыше, Каме, Сыр-Дарье, Белой, Тереке и др., где сооружены или строятся вторые и третьи гидростанции.

Строительство гидростанций в отличие от тепловых электростанций связано с выполнением больших объе мов работ по основным сооружениям. Так, при сооруже нии Мироновской ГРЭС мощностью 400 тыс. кет было выполнено 4,4 млн. куб. м земляных работ, уложено 100 тыс. куб. м бетона и железобетона и смонтировано 10,5 тыс. т металлоконструкций. Для сооружения Мингечаурской ГЭС мощностью 357 тыс. к&т потребовалось сделать 14,7 млн. куО. м земляной выемки и 18,7 млн. куб. м насыпей, уложить 1 млн. куб. м бетона и железо бетона и смонтировать около 36 тыс. т металлоконструк ций. Объемы вспомогательного строительства — жилье, дороги, подсобные предприятия и прочее находятся в прямой зависимости от основных работ.

Естественно, что для обеспечения выполнения подоб ных объемов работ необходима соответствующая меха новооруженность строительных коллективов.

В послевоенный период, когда гидроэнергостроитель ство получило небывалые в нашей стране размеры, оно было оснащено разнообразной высокопроизводительной техникой, которая позволила довести уровень комплекс ной механизации таких трудоемких работ, как земляные, до 96% и бетонных работ — до 95%.

Стройки располагали большим паркохм экскаваторов (гусеничных и шагающих) с емкостью ковшей до 14 куб. м, бульдозеров и скреперов, автомобилей-само свалов грузоподъемностью до 25 г и выше, большегруз ных опрокидных вагонов нормальной колеи, пароходов и барж, различных типов кранов грузоподъемностью до 100 т, в том числе плавучих и кабельных; в работе нахо

90

дилось много автоматизированных бетонных заводов с бетономешалками емкостью до 2400 л, бетононасосов, вибраторов, виброхоботов и другого оборудования.

Приводимые ниже данные по некоторым крупным стройкам дают представление о росте и степени осна щенности их механизмами и транспортом (табл. 2).

Гидроузлы

Д непровский.....................

Каховский .........................

Горьковский .....................

Ц имлянский.....................

Волжский (Куйбышев-

гидрострой) . . . .

Волгоградский . . . .

|

|

|

|

|

Т абли ца 2 |

Экскава торы, шт. |

Скреперы, шт. |

Бульдо зеры, шт. |

1 |

Паровозы и мото возы, шт. |

Автома шины, шт. |

и |

_ |

_ |

|

56 |

_ |

25 |

17 |

56 |

|

25 |

500 |

59 |

44 |

98 |

|

18 |

570 |

89 |

275 |

112 |

|

59 |

1408 |

200 |

40 |

357 |

|

167 |

3050 |

206 |

158 |

293 |

|

148 |

2007 |

Стройки были обеспечены большим количеством карьеров по добыче камня, песка, гравия с мощными дробильными и обогащающими (сортировка и промыв ка) установками, заводами по ремонту автомобилей и строительных машин, по изготовлению гидротехниче ских металлоконструкций и подъемных механизмов.

В распоряжении строек находились мощные насос ные механизмы, включая все разновидности грунтов вого водоотлива, оборудование для цементации скаль ного основания, разнообразное буровое и компрессорное оборудование.

Объем земляных работ на строительстве гидростан

ций, составлявший в 1940 г. 2,2 млн. куб. м, возрос |

в |

1950 г. до 32,6 млн. куб. м и в 1959 г. дошел |

до |

170 млн. куб. м. В этих условиях в послевоенное время огромное применение-" нашла гидромеханизация земля ных работ, удельный вес которой составил на Цимлян

ской |

ГЭС 50%, |

Каховской — 68%, Волжской |

им. Ленина — 70% и Горьковской ГЭС — 81%. |

||

Применение на работах мощных землесосных сна |

||

рядов |

с часовой производительностью 1000 и 500 куб. м |

|

91