книги из ГПНТБ / Новиков И.Т. Развитие энергетики и создание единой энергетической системы СССР

.pdfБольшое развитие получит строительство городских и промышленных теплоэлектроцентралей с установкой теплофикационных турбин мощностью 50—100 тыс. кет в агрегате. Мощность теплоэлектроцентралей, состав лявшая в 1958 г. 13,5 млн. кет, возрастет в 1965 г. до 30 млн. кет и достигнет 36% от общей мощности элек тростанций.

Сооружение мощных электростанций, применение дешевых углей в восточных районах страны, газа и ма зута позволит осуществить значительное ускорение строительства и снижение удельных капитальных затрат примерно на 20—25%. В 1965 г. производство электро энергии в восточных районах будет доведено до 46% от общей выработки по Союзу.

На |

гидростанциях в семилетке войдут в действие |

10— 11 |

млн. кет новой мощности, в то время как за пре |

дыдущие 7 лет было введено 7,4 млн. кет. В плане пре дусмотрено окончание строительства ранее начатых крупнейших гидростанций и начало строительства но вых, в том числе в районах, не располагающих доста точными и дешевыми топливными ресурсами.

Сооружаются и войдут в действие несколько атомных электростанций с различными типами реакторов.

В указанный период будут созданы единые энергети ческие системы Европейской части СССР и Централь ной Сибири, а также объединенные энергетические си стемы в районах Северо-Запада, Закавказья, Казах стана и Средней Азии. Объединение энергосистем в больших масштабах является тем новым фактором, ко торый отличает в развитии энергетики текущую йемилетку от предыдущих пятилеток.

Дальнейшее развитие энергосистем и их объедине ние ускорит электрификацию железнодорожного транс порта, производственных процессов в промышленности, а также расширит использование электроэнергии для бытовых нужд трудящихся.

Особенно большое значение развитие энергосистем будет иметь для ускорения электрификации сельского хозяйства. Если главные производственные процессы полеводства будут и впредь основаны на применении тракторов и других машин с двигателями внутреннего сгорания, то в стационарных процессах сельского хозяй ства электроэнергия найдет широкое применение.

122

В 1960 г. электроэнергией были обеспечены почти все совхозы и РТС и около 70% колхозов, причем 37% сельских электроустановок (по мощности) питались от государственных энергосистем, а 63% получали энергию от мелких сельских электростанций, главным образом дизельных и гидроэлектрических. Общая протяженность сельских электрических сетей превышала к концу года 800 тыс. км, из них более 300 тыс. км сетей высокого напряжения (6—35 кв) и около 500 тыс. км сетей низ кого напряжения.

К концу семилетия намечено завершить в основном электрификацию всех колхозов; потребление электро энергии в сельском хозяйстве возрастет в 3,5 раза, при этом около 70% потребителей будут получать электро энергию от государственных энергосистем и промышлен ных электростанций. Это позволит значительно повы сить экономическую эффективность электрификации сельского хозяйства, так как электроснабжение от крупных энергосистем намного надежнее и значительно дешевле, чем от мелких отдельных электростанций.

Для осуществления этого задания семилетки нужно будет построить более 3 тыс. сельских районных и меж районных трансформаторных подстанций напряжением 110/10 и 35/10 кв, более 1 млн. км сельских электриче ских сетей и более 200 тыс. потребительских трансфор маторных подстанций.

Намеченные на семилетие планы электрификации сельского хозяйства позволят полностью автоматизиро вать водоснабжение животноводческих ферм, механизи ровать и автоматизировать приготовление и раздачу кормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также механизировать уборку навоза. Значительное рас пространение должны получить электрифицированные зерноочистительные и сушильные пункты, установки для дезинфекции зерна с помощью токов высокой часто ты, а также для облучения семян ультрафиолетовыми лучами, что обеспечивает повышение урожайности. Бо лее широкое применение получат электрические насос ные установки для оросительных систем, которые будут работать с полной автоматизацией и телеуправлением.

Опыт передовых электрифицированных хозяйств по казывает, что уже в настоящее время электроэнергия, используемая в сельскохозяйственном производстве,

123

дает возможность высвободить значительное количество рабочих рук.

Для выполнения намеченной программы развития энергетики необходимо обеспечить дальнейшую широ кую индустриализацию строительства, превратить строи тельное производство в механизированный поточный процесс сборки и монтажа сооружений и зданий из крупноразмерных элементов и узлов, изготовленных на заводах, чтобы на этой основе резко увеличить произ водительность труда и снизить стоимость строительных

имонтажных работ.

Вплане электрификации страны на семилетие имеется ряд особенностей, которые существенно влияют на качественное направление дальнейшего развития

энергетики не только на данном этапе, но и за преде лами семилетки.

Первая особенность состоит в том, что электрифи кация охватывает новые районы страны, проникая не только в отдаленные ее уголки, но и с большей интен сивностью и глубиной во все отрасли народного хозяй ства, включая и сельское.

Вторая особенность —это упор на преимуществен ное строительство крупных тепловых электростанций с целью быстрейшего наращивания энергетических мощ ностей с меньшими капитальными вложениями.

Третьей особенностью является изменение топливного баланса электростанций в пользу жидкого и газо образного топлива, а также широкого применения деше вых углей, добываемых открытым способом на уголь ных разрезах, что имеет место главным образом в во сточных районах страны.

Чтобы выполнить огромную программу строитель ства электростанций и сетей, намеченную в семилетке, необходимо шире использовать все имеющиеся резервы сокращения сроков строительства энергетических объ ектов и снижения их стоимости.

За истекшие 3 года семилетки в стране уже вошли в действие как на новых, так и на расширяемых элек тростанциях огромные мощности, из которых большая часть — на тепловых электростанциях, построены и на дежно работают уникальные линии электропередачи.

Гордостью советского народа являются такие дейст вующие мировые энергетические гиганты, как Волжские

124

ГЭС им. В. И. Ленина и им. XXII съезда КПСС. Вместе с этими электростанциями были введены в строй даль ние линии электропередачи напряжением 400—500 кв,

которые бесперебойно осуществляют |

передачу |

боль |

||

ших |

электрических мощностей |

от |

Волжской |

ГЭС |

им. В. |

И. Ленина в Москву и на |

Урал и от Волжской |

||

ГЭС им. XXII съезда КПСС в Москву. Эти уникальные линии, связавшие между собой объединенные энергоси стемы Центра, Юга и Урала, положили начало созда нию Единой энергетической системы Европейской части

СССР.

|

Прирост мощности в стране составил за эти 3 года |

|||||||

около 19,5 млн. кет, из которых около |

|

14,5 |

млн. кет — |

|||||

на |

тепловых |

электростанциях, |

а также |

введено более |

||||

65 |

тыс. км |

линий |

электропередачи |

на |

напряжение |

|||

35—500 |

кв, |

среди |

которых |

линия |

электропередачи |

|||

500 кв |

Братск — Иркутск и линия 330 |

|

кв |

Прибалтий |

||||

ская ГРЭС — Рига протяженностью 430* |

км, |

построенная |

||||||

сприменением железобетонных опор.

Вчисле новых мощностей, введенных на электро

станциях в 1961 г., 5/паровых турбоагрегатов мощно стью по 150 тыс. кет, 0 турбоагрегатов по 200 тыс. кет, а также 4 гидроагрегата по 225 тыс. кет на Братской ГЭС. В 1961 г. мощность ряда действующих тепловых электростанций превзошла 1 млн. кет. К концу 1961 г. удельный вес паротурбинных агрегатов мощностью от 100 тыс. кет и выше, составлявший в 1952 г. 4% от об щей мощности тепловых электростанций, достиг 22,5%.

Ввод 95% новой мощности и половины общей про тяженности линий был осуществлен строительными и монтажными организациями Министерства строительст ва электростанций.

За два первые года семилетки введено в действие 18 новых электростанций общей проектной мощностью свыше 10 млн. кет. В их числе: Змиевская ГРЭС проект ной мощностью 1200 тыс. кет, на которой в 1960 г. во шел в работу первый в стране паровой турбоагрегат мощностью 200 тыс. кет, Прибалтийская—1600 тыс. кет, Троицкая — 1500 тыс. кет, Невинномысская — 1150 тыс. кет и другие тепловые электростанции; мощные Бухтарминская и Кременчугская гидростанции. Последняя

ГЭС |

была |

введена на |

полную мощность в |

1960 |

г., |

т. е. |

на 2 |

года раньше |

установленного срока. |

На |

год |

125

ранее запланированного срока были завершены работы по вводу мощности и на Волжской ГЭС им. XXII съезда КПСС.

К перечисленным электростанциям следует добавить электростанции, запроектированные на меньшую мощ ность: тепловые—к и р о в с к а я ГРЭС в Кольской энерго системе, ТЭЦ Ставропольского завода синтетического каучука, ТЭЦ № 22 Мосэнерго и гидравлические — Кау насская в Литве, Атарбекянская — в Армении, Ладжанурская — в Грузии.

В 1959, 1960 и 1961 гг. было начато строительство 30 новых тепловых электростанций проектной мощностью свыше 20 млн. кет. Среди них тепловые электростанции мощностью по 2,4 млн. кет — Конаковская под Москвой, Ермаковская в Казахстане и Криворожская; Киришские ГРЭС и ТЭЦ — суммарной мощностью 1,35 млн. кет; Литовская ГРЭС— 1,2 млн. кет, а также гидростан ции — Нурекская мощностью 2,7 млн. кет в Таджикиста не и Ингурская (1,4 млн. кет) — в Грузии, которые ком плексно сочетают интересы развития энергетики и оро шения земель; Плявиньская ГЭС (600 тыс. кет) — в Латвии, Вилюйская ГЭС — в Якутии.

В этот период было широко развернуто строительст во мощных тепловых электростанций: Назаровской, Томь-Усинской, Южно-Уральской ГРЭС и других, в том числе Али-Байрамлинской, Карагандинской № 2, Петропавловской № 2, Березовской, а также уникаль ных Братской и Красноярской гидростанций.

В 1961 г. вошли в строй действующих первые агре гаты на 12 новых электростанциях (7 тепловых и 5 гид

равлических) |

на общую проектную |

мощность около |

10 млн. кет. |

В их числе — Назаровская |

ГРЭС, Березов |

ская ГРЭС, Петропавловская и Черниговская ТЭЦ, Братская, Боткинская, Мамаканская и Выгостровская ГЭС.

2.Новые принципы в проектировании электростанций

иэлектрических сетей

Вмирном экономическом соревновании с капитализ мом для нашей страны жизненно важным вопросом яв ляется выигрыш времени в решении хозяйственных за дач, в том числе и в развитии энергетики.

126

Главные направления, по которым должно идти развитие энергетического хозяйства, — это преимущест венное строительство тепловых электростанций, которые позволяют быстрее и дешевле, нежели гидростанции, на ращивать мощности, и массовое применение при соору жении всех энергетических объектов сборного железобе тона, в том числе и предварительно напряженного, из готовленного в заводских условиях.

Решение поставленных проблем требовало в первую очередь создания соответствующих проектов, отвечаю щих задачам не только снижения стоимости строитель ства электростанций, но и ускорения его на основе при менения индустриальных способов работ.

Послевоенное развитие тепловых электростанций до XX съезда КПСС основывалось главным образом на строительстве конденсационных станций мощностью 300—400 тыс. кет с турбоагрегатами 50 тыс. и 100 тыс. кет, с котлами паропроизводительностью 170 и 230 т/час при параметрах пара 90 ата, 500° без промежуточного его перегрева. Тепловая схема станций имела попереч ные связи и резервные котлы.

Для начала этого периода характерным является раз работка индивидуальных чертежей для каждой электро станции. Однако все возрастающий размах теплоэнерге тического строительства вызвал необходимость типиза ции в проектировании.

К концу 1947 г. по всем вспомогательным сооруже ниям были разработаны рабочие чертежи, а в 1949 г. создан типовой проект главного корпуса, который и на шел большое применение в строительстве в период 1950—1959 гг. За этот период, как уже указано выше, по этому типовому проекту было построено более 40 новых конденсационных станций и теплоэлектроцентралей на общую мощность свыше 10 млн. кет, а с учетом расши ряемых станций — более 65 объектов.

Оборудованием для этих станций в одних и тех же габаритах строительной части были турбоагрегаты 50 тыс. и 100 тыс. кет (имелась в виду установка и ма шин 25 тыс. кет) с котлами паропроизводительностью

170 и 230 т]час.

Типовая компоновка позволяла легко расширять электростанции с применением агрегатов и большей

127

мощности, что в последующем и делалось (Приднепров ская ГРЭС, Уфимская ТЭЦ и др.).

Технико-экономические показатели по этому проекту (при установке 6 агрегатов по 100 тыс. кет и 12 котлов по 230 т пара в 1 час) следующие: стоимость 1 установ ленного кет— 110 руб., удельный расход-условного топ лива на 1 отпущенный квт-ч — 455 г, штатный состав

на |

1000 кет — 2,1 |

человека, |

удельный |

строительный |

объем главного корпуса — 1,15 куб. м на |

1 кет. |

|||

|

Основным недостатком указанного проекта была его |

|||

неэкономичность |

при установке агрегатов 25 тыс. и |

|||

50 |

тыс. кет и котлов 170 т/час, |

так как в этих случаях |

||

значительно увеличились удельные строительные объемы в расчете на единицу мощности.

По этой причине позднее были разработаны 7 ти повых проектов главных корпусов (3 для конденсаци онных станций с агрегатами 50 тыс. и 100 тыс. кет и 4 для теплоцентралей с агрегатами 25 тыс. кет), приспо собленных только для одного наиболее распространен ного комплекта основного оборудования. Эти типовые проекты нашли лишь ограниченное применение, так как с 1956 г. в строительстве станций начался переход на но вые, более мощные агрегаты с более высокими парамет рами пара.

В 1956 г. XX съезд КПСС установил направление, при котором наращивание мощности на районных теп ловых электростанциях в крупных энергосистемах дол жно осуществляться, как правило, путем строительства

электростанций |

большой |

мощности |

с агрегатами по |

100 тыс., 150 тыс. и 200 |

тыс. кет при размещении таких |

||

электростанций |

в районах добычи |

топлива, широком |

|

применении давления пара 130 ата при температуре до 565° с промежуточным его перегревом и внедрении блоч ной схемы котел—турбина.

Эта блочная схема предусматривает непосредствен ное соединение основных агрегатов электростанции (ко тел— турбина) без поперечных резервирующих связей в подаче пара к турбине, а в электрической части — пря мую связь по принципу генератор — трансформатор. Указанная схема экономически оправдана для приме нения на мощных электростанциях, объединенных в энергосистемы. При этом создаются наиболее благо-

128

приятные условия для обеспечения в энергосистемах не обходимых резервов мощности.

В соответствии с этими принципиальными положе ниями в 1957—1958 гг. были разработаны новые типо вые. проекты для конденсационных станций ГРЭС-1200, а также для теплоэлектроцентралей ТЭЦ-350.

Отличительной чертой новой типовой компоновки главного корпуса является поперечное расположение турбоагрегата, что позволяет иметь наименьшую протя женность дорогостоящих паропроводных труб. Такая компоновка главного корпуса при укрупнении мощности агрегатов является наилучшей. В обоих проектах преду смотрено массовое применение сборного железобетона.

Проект ГРЭС-1200 разработан с учетом опыта строи тельства Симферопольской ГРЭС, сооруженной из сбор ного железобетона заводского изготовления.

Проект рассчитан на установку турбоагрегатов мощ ностью 200 тыс. кет при параметрах пара 130 ата, 565°/565° в блоке с одним котлом паропроизводительностью 640 т/час. В проекте применен блочный принцип как в технологической, так и строительной части ГРЭС. Поперечные технологические связи между блоками от сутствуют.

Основные технико-экономические показатели проекта: стоимость 1 установленного кет — 85—90 руб.; удель ный расход условного топлива на 1 отпущенный квт-ч —

350 г; штатный |

состав |

на |

1000 кет— 0,4—0,5 человека; |

|

удельный |

строительный |

объем главного корпуса — |

||

0,67 куб. |

м на |

1 кет; |

объем сборного железобетона в |

|

главном корпусе — 65%.

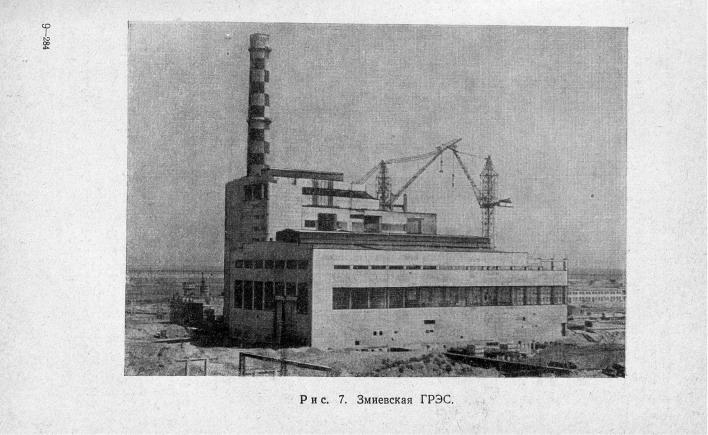

На указанные параметры пара строятся 8 электро станций (часть уже действует) общей мощностью 7,2 млн. кет. В числе их: Змиевская (рис. 7), Беловская и расширяемые Томь-Усинская (рис. 8), Приднепровская (рис. 9), Старобешевская, Луганская и др.

Типовой проект ТЭЦ-350 разработан с учетом установки турбоагрегатов 50 тыс. и 25 тыс. кет на пара метры пара 130 ата, 565° с котлами паропроизводительностью 420 т/час. По этому проекту строится значитель ное количество теплоэлектроцентралей (Дзержинская, Новосибирская-4, ТЭЦ Западно-Сибирского метадлургического комбината и др.).

130

Основной недостаток типовых'проектов ГРЭС-1200 и ТЭЦ-350 — сравнительно невысокий процент сборного железобетона, что связано со значительным объемом при менения монолитного железобетона, а также большое количество типоразмеров железобетонных элементов.

Решения XXI съезда КПСС в области развития энер гетики поставили новые большие задачи. Для того что бы успешно выполнить эти задачи, в 1959—1960 гг. бы ли разработаны более совершенные типовые проек ты тепловых электростанций, а именно: ГРЭС-2400, ГРЭС-600 (открытого типа). Цель этих разработок — улучшить технико-экономические показатели, сделать однообразными строительные конструкции.

Проект ГРЭС-2400 на мощность 2,4 млн. кет предус матривает установку турбоагрегатов 300 тыс. кет и кот лов паропроизводительностью 950 т/час на параметры пара 240 ата и 580/565° со сжиганием в них многозоль ных каменных углей, природного газа и мазута.

Размещение всех служб (мастерские, химводоочистка, склады, служебные помещения) в объединенном вспомогательном корпусе, увеличение шага основных не сущих строительных конструкций с 6 до 12 м, откры тая установка дымососов и золоулавливателей, приме нение инвентарных грузоподъемных порталов для ремонта и ревизии трансформаторов на месте их установ ки— все эти и другие особенности, которыми отличается этот проект, обеспечили значительное улучшение техни ко-экономических показателей ГРЭС.

В табл. 6 приводятся технико-экономические пока затели проекта ГРЭС-2400 в сопоставлении с электро станциями, сооружаемыми в настоящее время.

Мероприятия, предусматриваемые в проекте, при хорошей организации работ могут обеспечить сокраще ние срока строительства до 26—28 месяцев до ввода первого агрегата и 48 месяцев до ввода станции в дей ствие на полную мощность.

Технико-экономические показатели этого проекта на ходятся в целом на одном уровне с лучшими современ ными зарубежными электростанциями с аналогичным оборудованием; некоторые показатели у советских элек тростанций лучше.

По проекту ГРЭС-2400 в настоящее время уже стро ится ряд электростанций.

9 * |

131 |