книги из ГПНТБ / Порцанко, И. Ф. Памятка реечника на топографической съемке

.pdf

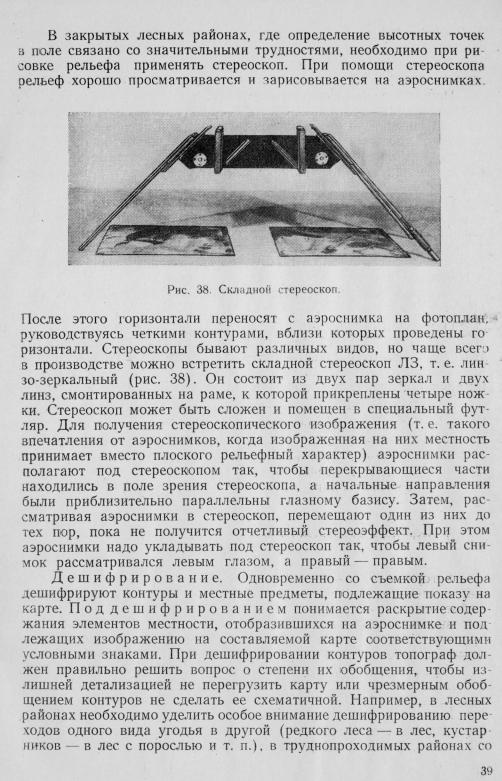

слабо развитой дорожной сетью надо наносить и небольшие тропы. В степных районах, бедных водоисточниками и контурами, наносят

даже заброшенные колодцы, отдельные кусты и т. д. Отдешифрированные контуры в поле вычерчивают на фотоплане карандашом.

Попутно с дешифрированием собирают сведен и я ('в

местных административных органах, среди населения и путем лич

ных наблюдений) о названиях населенных пунктов, числе домов в них, типе поселений, названиях станций, пристаней, озер, рек, ручьев, гор, лощин и тому подобных сведений, которые заносят в топографический журнал и подписывают на фотоплане около этих

объектов.

Очень существенной частью работы является своевремен ное вычерчивание в туши отдешифрированных контуров и зари сованного рельефа. Нельзя допускать отставания камеральных (чертежных) работ от полевых съемочных, так как карандашный рисунок на фотоплане быстро стирается и возникает необходимость в повторной работе.

Камеральные работы в поле сводятся в основном к следую щему:

1) элементы контуров (населенные пункты, дорожная сеть со всеми сооружениями на ней, характер растительного покрова, от дельные предметы местности и т. д.), а также все подписи, относя щиеся к ним, вычерчивают черной тушью в соответствии с условны ми знаками, принятыми для данного масштаба карты;

2)элементы гидрографии (ручьи, берега рек, озер, прудов, ка навы, болота) вычерчивают зеленой краской;

3)горизонтали, а также отдельные формы рельефа, изобра жаемые соответствующими условными знаками (обрывы, скалы,

промоины и пр.), вычерчивают коричневой краской. Этой же крас кой подписывают сами горизонтали, высоты обрывов, ширину промоин.

7. Высотное обоснование и дешифрирование при стерео-

топографической съемке

В горных, труднодоступных и всхолмленных районах карта соз дается стереотопографическим методом, при котором объем полевых работ сводится к минимуму. В состав полевых работ при этом вхо

дит высотное обоснование будущей карты и дешифрирование кон

туров и объектов местности, подлежащих отображению на топогра фическом плане. В состав камеральных работ входит:

стереофотограмметрическое сгущение высотной опорной сети

в соответствии с требованиями масштаба съемки и принятого сече ния рельефа;

рисовка рельефа на аэроснимках при помощи специальных стереоскопических приборов (стереоскопов, стереометров и пр.);

составление топографического плана.

40

Полевое высотное обоснование состоит в определении высот и в опознавании на контактных отпечатках точек, в количестве и в местах, обеспечивающих дальнейшее сгущение высот стереофото-

грамметрическим методом.

Для определения высот точек в поле применяется главным образом геодезическое нивелирование в виде высотных ходов. Ба рометрическое нивелирование, как менее точное, может быть при менено лишь в горно-таежных районах при создании карт масшта ба 1 : 100 000 и мельче.

а. Высотные ходы

Высотные ходы прокладывают обычно в направлении маршру тов полета по межмаршрутным перекрытиям.

Одновременно с определением высот запроектированных опознаков определяют высоты некоторых точек, расположенных на характерных местах рельефа и на урезах вод.

Основным методом определения высот при геодезическом ниве лировании для карт крупного масштаба (1 : 10 000—1 : 25 000) яв ляются высотно-мензульные ходы.

При прокладке высотных ходов применяют главным образом кипрегель (см. рис. 48 и 50) или теодолит с вертикальным кругом. Расстояния между точками хода измеряют дальномером по рейкам, изготовленным по типу реек, применяемых при комбинированной съемке или мензульной съемке.

Высотные ходы прокладываются в направлении запроектиро

ванных опознаков и служат для передачи отметок на эти опознаки, точного их опознавания и накалывания на аэроснимках с соответ ствующим оформлением.

Высотные ходы в целях исключения накапливания ошибок еле дует прокладывать между опорными высотными пунктами (репера ми, марками, пунктами триангуляции или полигонометрии, имею щими отметки).

Высотные опознаки закрепляют на местности кольями, которые окапывают в виде круга диаметром 1 м. В лесу вместо окапывания делают затесы на деревьях. На кольях и затесах опознаков четко надписывают номер точки и соответствующую литеру (букву).

Ежедневно по возвращении с работы или на другой день утром, перед выходом на работу, оформляют полевые снимки.

б. Барометрическое нивелирование

Определение высот методом барометрического нивелирования производится путем проложения барометрических ходов между

пунктами геодезического и геометрического нивелирования.

Барометрическое нивелирование не требует взаимной видимо сти между определяемыми точками и почти не зависит от характе ра рельефа местности. В этом заключается его преимущество перед геодезическим нивелированием. Однако, как сказано выше, точность

определения высот методом барометрического нивелирования зна

41

чительно. уступает точности, ..определения высот методом геодезиче ского нивелирования; вследствие этого барометрическое нивелиро вание применяют только в горно-таежных районах при создании карт мелких масштабов (1 : 100 000 и мельче).

В качестве инструментов при барометрическом нивелировании применяют главным образом топографические высотомеры системы Менделеева и анероиды (см. рис. 60 и 62).

При работе с топографическим высотомером высоты точек оп ределяют посредством измерения разностей атмосферного давления.

Так как атмосферное давление зависит от общего состояния атмос феры, то для его учета на участке устанавливают так называемую

барометрическую станцию. На барометрической станции устанавли вают два высотомера, ртутный барометр (или два-три анероида)

для измерения абсолютного давления, часы и термометр-пращ для

измерения температуры наружного воздуха. По этим приборам делают отсчеты через определенные промежутки времени в течение всего периода работ на участке.

Барометрические ходы прокладываются полевыми исполнителя ми, которые на определенных точках отсчитывают по своим высото мерам давление и измеряют температуру воздуха. Как правило,

работа по проложению барометрического хода должна начинаться на станции, которая принимается за его начало. Другим концом

барометрический ход должен опираться либо на станцию, либо на опорный высотный пункт.

Порядок производства работ при пользовании высотомерами

следующий:

1.Проводят необходимые наблюдения всех приборов на стан ции, т. е. записывают в журнал отсчеты по высотомерам, ртутному барометру (или анероидам), термометрам и часам.

2.Прочно укрепив прибор за плечами, исполнитель начинает

прокладывать барометрический ход по линии запроектированных

опознаков.

Во время перехода с точки на точку прибор не следует накло нять. Необходимо всячески оберегать его от резких толчков и ударов.

3. Исполнитель проводит наблюдения на опознаке в следую щей последовательности:

а) опознает и накалывает опознак на снимке;

б) вынимает пробку из футляра и перемешивает воду, после чего пробку вновь вставляет на свое место;

в) измеряет температуру воздуха при помощи термометрапраща;

г) записывает время наблюдения; д) делает отсчеты по манометру и по малому, а затем и по

большому термометру.

Все отсчеты записывают в журнал, в котором выполняют и необходимые вычисления.

42

Во время отсчета высотомер должен стоять вертикально, жела тельно в тени.

Применение высотомера, обладающего высокой чувствительно стью и малыми инструментальными ошибками, наиболее целесооб разно на малых расстояниях и в закрытых и труднодоступных

районах.

При нивелировании анероидами полевой работник обеспечи вается тремя анероидами, термометром-пращом и карманными ча

сами. Барометрическая станция обеспечивается таким же количест вом приборов с добавлением к ним ртутного барометра, с которым ежемесячно сличают показания анероида в целях вывода добавоч ных поправок.

Порядок работы с анероидами следующий:

1. За полчаса до ухода в маршрут сравнивают обе группы при боров — станционных и маршрутных. Для этого приборы устанав ливают рядом (на одной высоте) и делают по ним отсчеты давле ния и температуры прибора. Затем выводят средние отсчеты по каждой группе приборов.

2. Перед отправлением в маршрут вторично выполняют наблю дения по каждой группе приборов. Одновременно производят отсче

ты по обоим термометрам-пращам — станционному и маршрутному. После этого с одной группой приборов следуют по маршруту, делая

отсчеты по ним на намеченных точках, а по второй группе прибо ров, оставшейся на станции, — через каждый час.

3. Сделав остановку на определенной точке, ящик с анероида ми ставят в тени на какой-либо твердый предмет, не подверженный сильному нагреванию или охлаждению. Через 15—20 минут произ водят отсчеты по приборам (анероидам и термометрам) и выпол няют необходимые вычисления.

4. Придя на станцию, вновь сравнивают обе группы приборов и выполняют необходимые вычисления в журнале.

Во время работы с анероидами необходимо соблюдать предо сторожность и переносить (или перевозить) их только на руках, в горизонтальном положении.

Одновременно с высотным обоснованием или отдельно от него

(в зависимости от масштаба карты и характера местности) выпол няют дешифрирование. Процесс дешифрирования заключается в

опознавании на фотоплане, фотосхеме или на контактных отпечат ках контуров местности и вычерчивании их соответствующими условными знаками. Если объект, подлежащий нанесению на план,

не различается на фотографии, его нужно нанести посредством про меров от хорошо отобразившихся контуров.

VII. МЕНЗУЛЬНАЯ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

Мензульная топографическая съемка выполняется с со блюдением основного правила геодезии: перехода от общего к част ному, от определения опорных пунктов к съемке подробностей. При съемках больших площадей главными опорными точками являются пункты тригонометрической сети, пространство между которыми за

полняют пунктами геометрической сети.

1. Геометрическая сеть

Геометрическая сеть представляет собою сеть опорных точек, равномерно расположенных на снимаемом пространстве, положение

которых на планшете определяют графическим методом, а высоты

вычисляют по углам наклона, измеренным кипрегелем. Работу по построению геометрической сети ведут с таким расчетом, чтобы все ошибки наблюдений и построений были минимальны.

На планшете геометрическая сеть изображается в виде сети треугольников, форма которых должна приближаться к равносто ронним треугольникам. Размеры сторон должны быть таковы, что бы на планшете они изображались отрезками прямых не менее 5 см,

а наибольшая длина сторон обусловлена тем, что число точек сети на планшете должно быть достаточным для съемки и примерно на

каждые 30—60 кв. см планшета должен приходиться один пункт.

В целом геометрическая сеть на плане имеет вид, показанный на рис. 39.

Места для точек геометрической сети выбирают главным обра

зом на возвышенностях с открытой видимостью во все стороны.

Это облегчает развитие сети на всем участке и, кроме того, во вре мя съемки подробностей помогает топографу точно находить на планшете свое местоположение. При выборе точек геометрической сети на местности деятельное участие должны принимать реечники, которые помогают топографу отыскивать места, обеспечивающие

взаимную видимость, и одновременно ведут описание их местополо жения и нумерацию.

Каждую точку геометрической сети закрепляют на местности

вехой, т. е. тонкой жердью длиной 4—6 м и толщиной 6—8 см. На

верхнем конце вехи укрепляют пучок соломы, что делает веху види мой на большом расстоянии (рис. 40). Перед тем, как поставить

44

веху, измеряют рулеткой с точностью до 1 см ее длину от верхней

перекладины под пучком соломы до зарубки на ее |

комле — места, |

|||

по которое она должна быть зарыта в землю. Ве |

|

|||

ху закапывают в землю на глубину 1 м, строго |

|

|||

сохраняя ее вертикальное (отвесное) |

положение. |

wjy |

||

В тех случаях, когда приходится ставить веху |

||||

на дереве (а это бывает тогда, когда на местности |

„ДиЬ. |

|||

имеются более или менее значительные перелески), |

||||

заготавливают тонкую жердь длиной до 7 м. Вер |

|

|||

хушку |

ее |

оформляют так же, как |

указано на |

|

рис. 40, |

а |

комель с одной стороны слегка протесы |

|

|

вают. Длину вехи измеряют рулеткой от поперечной перекладины до конца комля. Затем выбирают вы сокое дерево, стоящее на самой вершине возвышен

ности, срубают его верхушку, а ствол дерева с |

_____ Стороны триангуляции.

-------- - Стороны геометрической сети

Л |

Тригонометрические пункты |

|

|

|

Рис. |

39. |

Рис. 40. Веха. |

одной стороны |

очищают |

топором от сучьев |

на длину, примерно |

равную '/з всей длины вехи. Веху совершенно отвесно прибивают

протесанной стороной к этому месту. Она должна выступать над

вершиной дерева примерно на 2/з своей длины. Прибив веху, изме

ряют рулеткой расстояние от конца ее комля до земли. Сумма двух измерений даст высоту вехи (рис. 41).

Окончив расстановку вех, топограф приступает к определению положения их на планшете при помощи кипрегеля. До выхода в поле на планшет наносят рамки трапеции и триангуляционные пункты, которые на него попадают.

45

Установив мензулу на одном из тригонометрических пунктов, топограф приводит планшет в горизонтальное положение, ориенти рует его по другому тригонометрическому пункту, закрепляет мен зулу и наводит кипрегель поочередно на все видимые вехи. После каждого наведения топограф прочерчивает острым твердым каран дашом направление на веху через весь планшет, соответственно

подписывая его по концам за рамкой трапеции.

После того как все направления будут прочерчены, определя ют склонение магнитной стрелки на данной точке и записывают его в журнал. Затем при помощи рейки или рулетки измеряют высоту инструмента и углы наклона на соответствующие вехи.

Рис. 41. Веха на дереве. Рис. 42. Построение геометрической сети

Закончив работу на первом пункте, топограф переезжает на второй и производит на нем аналогичную работу, т. е. устанавли

вает мензулу, ориентирует ее по тригонометрическому пункту, про

черчивает направления на видимые вехи, определяет склонение магнитной стрелки, измеряет углы наклона. При прочерчивании на правлений со второго тригонометрического пункта некоторые направления на одноименные геометрические точки на планшете будут пересекаться. Пересечение направлений, проведенных с пер вого и второго пунктов на одну и ту же геометрическую точку, аккуратно обводят кружком небольшого радиуса и около кружка подписывают номер геометрической точки.

Закончив работу на всех триангуляционных пунктах, топограф переходит на одну из определенных им точек геометрической сети.

Ориентировав мензулу по направлению на наиболее отдаленный тригонометрический пункт и поверившись по другим пунктам, топо

46

граф накалывает эту точку иглой. После этого он прочерчивает с этой точки направления не на все видимые вехи, а только на те, засечка которых выгодна с данной вехи. Углы наклона измеряют

только на ближайшие 3—4 вехи в соответствии с ранее составлен

ной схемой. В результате этой работы на планшете определятся еще несколько геометрических точек (рис. 42). И так, переезжая с одной определенной точки на другую и проделывая на каждой все, о чем было сказано выше, топограф определяет положение на план шете всех вех, расставленных на его участке.

Когда высоты всех точек геометрической сети будут вычислены и увязаны, составляют общий список высот сети (каталог). Все

точки геометрической сети наносят на кальку высот и под писывают.

Основные мензульные ходы

Лесистая закрытая местность не дает возможности построить геометрическую сеть на всем планшете. В этом случае для обеспе чения съемки опорными пунктами приходится прокладывать между тригонометрическими пунктами или точками геометрической сети так называемые основные мензульные ходы. Как пра вило, эти ходы прокладывают с ориентировкой по направлениям,

прочерченным между смежными точками. В другом случае, при отсутствии магнитной аномалии, мензулу ориентируют по буссоли,

пользуясь склонением стрелки. При проложении основных ходов мензулу ставят на каждую точку хода, чтобы получить прямые и обратные разности высот по всем линиям этого хода. При проложе нии второстепенных ходов с короткими линиями можно ставить мен зулу даже «через точку».

Мензульные ходы прокладывают в такой последовательности. Топограф, задавшись первым направлением с какой-либо точки геометрической сети (или тригонометрического пункта), посылает

туда реечника, измеряет расстояние по рейке дальномером и откла дывает его по масштабу. Затем он измеряет угол наклона, записы вает данные измерений в журнал и вычисляет разность высот.

Мензулу переносят на избранную точку и после установки ори ентируют ее по прочерченному направлению. Далее топограф изме ряет расстояние, угол наклона на предыдущую точку, вычисляет разность высот, выводит среднее из прямого и обратного превыше ний и вычисляет высоту точки стояния.

Получив высоту точки стояния, топограф прочерчивает направ ление на выставленную вперед рейку (следующую по ходу точку), отсчитывает расстояние, откладывает его по масштабу, измеряет угол наклона, вычисляет разность высот и идет на следующую по ходу точку. Он продолжает эту работу до тех пор, пока не выйдет из леса и не подойдет к основной опорной точке (тригонометриче скому пункту или точке геометрической сети). При коротких ли ниях хода ориентирование мензулы на точке производится при помощи буссоли.

47

2. Съемка контуров и рельефа

Окончив построение рабочего обоснования съемки в виде гео метрической сети и основных мензульных ходов, приступают к съем ке контуров и рельефа. Работу начинают с любой из точек рабоче го обоснования или с тригонометрического пункта. На выбранном месте устанавливают мензулу, приводят ее в горизонтальное поло жение при помощи уровня на линейке кипрегеля и ориентируют по одному из ранее определенных пунктов. Когда планшет ориентиро ван и закреплен, топограф дает указания реечникам, на каких кон турах становиться с рейкой и в каком порядке передвигаться дальше.

Получив задания, реечники расходятся по указанным им ме стам. Топограф, как правило, поочередно наводит кипрегель на

каждую рейку и отсчитывает расстояние. Полученное расстояние он берет циркулем по масштабу, откладывает его от точки стояния, нанесенной на планшете, вдоль края кипрегельной линейки по на правлению к реечнику и в полученной точке делает аккуратный накол ножкой циркуля.

Затем сигнальщик подает реечникам сигналы о переходе на очередные точки. Каждый накол циркуля, сделанный на планшете, отмечает на нем ту точку местности, на которой была поставлена рейка. Если, например, рейку последовательно ставили по берегу ручья, то, соединяя один накол с другим непрерывной линией,

получим на планшете изображение этого ручья.

Чтобы снять на планшете отдельные угодья, реечник с рейкой

•становится по указанию топографа на границах угодий в точках поворота или заметных изломов границ. Сделанные на планшете наколы топограф соединяет пунктиром или линией, образуя кон тур, и одновременно заполняет его соответствующими условными знаками находящегося в нем угодья.

Для того чтобы во время работы можно было руководить реечниками на расстоянии, применяют сигнализацию флагами (см. раздел X). Сигналы флагами от мензульного столика по указанию топографа подает старший рабочий (рис. 43).

При съемке контуров топограф для рисовки рельефа одновре менно определяет высоты некоторых дополнительных точек, чтобы рабочим не делать лишних повторных переходов. Для получения высот, необходимых при изображении рельефа, реечников расстав ляют последовательно вокруг точки стояния на всех вершинах и их подошвах, на дне лощин и их бровках, на седловинах и других перегибах местности.

Для получения всех этих точек топограф определяет до них

расстояния, накалывает их на планшет и одновременно на них же измеряет углы наклона, чтобы посредством их получить превыше ния точки стояния над определяемыми точками. По измеренным данным здесь же вычисляются высоты этих характерных точек,

48