книги из ГПНТБ / Семенов, Леонид Алексеевич. Безнапорная пропарочная камера

.pdfОсобый интерес представляет для нас четвертый слу чай (рис. 5). Допустим, что пар подается через перфо рированные трубы под потолком камеры и равномерно распределяется по всей ее площади. Тогда пар, как от

носительно более легкий (объемный вес |

его при темпе |

||||

ратуре 100° и атмосферном давлении |

~ 0,6 |

кг!м\ а |

|||

объемный вес |

воздуха при |

температуре |

15° |

чв ~ |

1,20 |

кг/л3), будет, |

как масло по |

воде, растекаться |

по |

всей |

|

площади камеры, не смешиваясь с воздухом, постепенно вытесняя его через отверстие у пола (рис. 5а и 56), пока, наконец, камера сверху донизу не заполнится чистым па ром, избыток которого будет выходить наружу (рис. 5в).

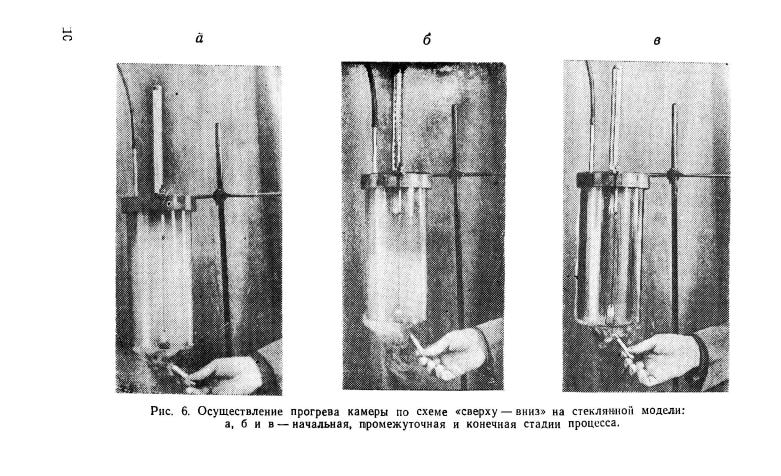

Наглядную картину вытеснения воздуха паром можно наблюдать на следующем простом опыте.

Берем стеклянный цилиндр и верхний конец его плот но закрываем крышкой (например, деревянным диском),

к внутренней поверхности которой прикрепляем плоский змеевичок из тонкой медной трубки с мелкими отвер

стиями. Конец змеевичка выпускаем наружу и при помо

щи резиновой трубки присоединяем к колбе с кипящей водой. Водяной пар поступает под крышку цилиндра и постепенно заполняет весь его объем, вытесняя воздух через открытый нижний конец (рис. 6).

Процесс этот очень легко и удобно проследить, если под цилиндром поместить дымящуюся папиросу. Табач ный дым легко поднимается в воздухе, но в паровую зону

не проникает, так как он тяжелее пара. Через стеклян ную стенку цилиндра отчетливо видна граница между совершенно прозрачным паром и воздухом, окрашенным папиросным дымом. Если внутрь цилиндра ввести тер мопару, то при переходе через границу между воздухом и паром показания ее резким скачком повышаются от

20—30 до 100°.

Возвращаемся к анализу схем по рис. 2—5.

Схема на рис. 2 имеет большое практическое значение.

По сравнению с двумя последующими схемами (рис. 3'

и 4) здесь при подаче пара и отводе избытка паровоз душной смеси наиболее полно происходит перемешивание пара с воздухом камеры и достигается большая равно мерность температур, хотя, как об этом будет говориться

ниже, полной равномерности температур в камере, загру женной изделиями, при наличии в ней паровоздушной среды достигнуть невозможно.

9

Таким образом, если требуется осуществлять посте пенный, «мягкий» прогрев камеры, то лучше это следует

делать по схеме «снизу — вниз» (рис. 2). Схема же «сни зу-вверх» и тем более — «сверху—вверх» являются не рациональными и в практике не должны иметь никакого применения.

К сожалению, в примитивно устроенных камерах, не снабженных обратной трубой, практически получается схема «снйзу—вверх» (рис. 3).

Весьма важной особенностью схем (рис. 2, 3 и 4) яв ляется то, что сколько бы времени ни пускали пар в ка меру, мы никогда не сможем удалить из нее весь воздух.

По мере выхода из камеры паровоздушной смеси воздуха

в камере будет оставаться все меньше и меньше, однако полное удаление его и заполнение камеры чистым паром отодвигается в бесконечность, как это будет видно из

расчета, приведенного ниже.

Полное удаление воздуха и заполнение камеры чистым

паром возможны только по схеме «сверху—вниз», при чем процесс осуществляется здесь очень просто и есте ственно. Этот принцип и использован в полуавтоклавной камере для создания в ней чисто паровой среды.

Удаление паровоздушной смеси из камеры в процессе ее нагревания

При данном расчете исходим из условия, что подавае мый в камеру пар интенсивно перемешивается с находя щейся в ней паровоздушной смесью. Из рассмотренных схем наилучшим образом это происходит при схеме «сни

зу—вниз».

Обозначим объем камеры через V к, часовой объем уходящей из камеры паровоздушной смеси через V см м3/час и содержания воздуха в 1 м3 смеси — у кг/м3.

Тогда за бесконечно малый промежуток времени dZ из камеры будет удален воздух в количестве

Vcm ydZ кг.

За это время общее количество воздуха в камере уменьшится на величину

VK dy кг.

11

Очевидно, что |

|

(2) |

VCMydZ —— VKdy |

||

или |

|

(3) |

__dy__ V™ dZ |

||

У |

VK |

|

Интегрируя это уравнение от yi до у2, получаем

|

|

Усм |

|

|

У2 = У1 е |

Vk |

(4) |

Здесь величина |

Z есть нечто иное, |

как объем па- |

|

|

' к |

|

|

ровоздушной смеси, которую мы должны удалить из ка меры на каждый кубический метр объема последней,

чтобы содержание воздуха в ней снизилось от yi до у2.

Обозначим —— z = Lo, |

тогда |

из уравнения |

(4) полу- |

VK |

|

|

|

чаем |

|

|

|

Lo — 1п |

— м? м3. |

(5) |

|

|

Уз |

|

|

При разогреве камеры острым паром низкого давле |

|||

ния относительную влажность в |

ней можно принять за |

||

100%. В таком случае значение «у» для каждой темпе ратуры является величиной строго определенной и зави

сящей только от нее.

На этом основании можно рассчитать, какой объем

паровоздушной смеси должен быть удален из камеры, чтобы нагреть ее от некоторой температуры ti до новой температуры t2.

Ввиду того, что давление насыщенного водяного пара и объемный вес пара и сухого воздуха зависят от темпе ратуры, расчет нужно вести, разбив весь процесс нагрева камеры на отдельные стадии, в каждой из которых тем пература менялась бы в небольших пределах.

Поясним порядок ведения расчета на следующем при мере.

Пусть в начальный момент температура в камере была ti = 15°, а относительная влажность <pi = 50%.

Определить Lo при нагреве камеры паром до t2 = 25°, считая, что относительная влажность при этом будет

<р2 = 100%.

12

Для ti = 15° и (pi = 50% находим по справочнику давление сухого воздуха Рв —753,4 мм рт. ст. и давле

ние пара Рп=6,6 мм рт. ст. |

|

|

|

|

|

ст. |

||

Объемный вес |

сухого воздуха при Р = 760 мм рт. |

|||||||

равен 1В = 1,226 |

кг!см3. |

|

|

воздуха в |

паровоз |

|||

Фактическое содержание сухого |

||||||||

душной смеси будет |

|

|

|

|

|

|

|

|

у. = 1,226 • |

|

=1,215 .*кг/м |

|

|

|

|||

После прогрева камеры до ts = 25° при <рг — 100% |

бу |

|||||||

дем иметь; |

|

ст. и |

Рп = 23,75 |

мм рт. |

ст. |

|

||

Рв = 736,25 мм рт. |

|

|||||||

Объемный вес воздуха при Р = 760 мм рт. |

ст. |

|

|

|||||

|

7В= 1,185 |

кг!м.3. |

|

|

|

|

|

|

Отсюда, аналогично предыдущему, |

|

|

|

|

|

|||

1 |

юс |

736,25 |

1 юо |

' |

ч |

|

|

|

у2 = |

1,185 • |

-------= 1,148 |

кг/м3. |

|

|

|||

Теперь по уравнению (5) находим |

|

|

|

|

||||

Lo - |

= 0,06 м31м\ |

|

|

|

|

|||

Определим также количество пара, удаленного из ка

меры с паровоздушной смесью.

Для этого вычислим среднее давление пара в уходя

щей смеси

Рср -------- ------- — 15,8 мм рт. ст.

Это давление соответствует давлению насыщенного пара при температуре 18,3°. Объемный вес насыщенного пара при той же температуре составляет уп =0,0161 кг!м3.

Отсюда ориентировочно находим вес пара, удаленного из

камеры на 1 м3 ее объема.

go ~ 7п Lo = 0,0161 • 0,06 = 0,001 кг!м\

Аналогичным путем при заданных температурах 35°, ■45°, 55°, 65°, 85°,"90°, 95°, 97°, 99° были проведены и по

13

следующие расчеты, результаты которых изображены в виде графиков (рис. 7).

Из этих кривых видно, что при прогреве камеры до

85° Lo= 1,01 лг3/л/3 и go = 0,19 кг/м3.

Рис. 7. Выход паровоздушной смеси и пара из камеры в процессе разогрева на 1 м3 ее объема:

Lo — объем смеси (в м3/м3)\ go—вес пара (в кг/м3),

При дальнейшем повышении температуры обе величи ны резко возрастают и при 99° равны

Lo = 3,6 м3/м3 и go = 1,5 кг/м3.

Нагреть камеру до температуры 100° при относитель ной влажности ф 100% по схемам на рис. 3, 4 и 5 не возможно, так как для этого надо было бы принять со держание воздуха в камере уг = 0, и тогда по уравнению

(5) мы получили1 бы

Lo 1П — = In оо “ оо

°0

14

Поддержание изотермического режима

Под изотермическим режимом подразумевается такое

состояние камеры, когда температура греющей среды в

ней поддерживается постоянной или с небольшими |

коле |

баниями около некоторой заданной величины, |

напри |

мер, 80°. |

|

Здесь мы рассмотрим три случая, представляющие для нас практический интерес, а именно: когда температура изотермического режима tH3 ниже 100°, когда она выше 100° и когда она равна 100°.

Первый случай: t„3 < 100°

Максимальное давление насыщенного водяного пара при температурах ниже 100° меньше атмосферного. По этому камера, сообщающаяся с наружным воздухом (хотя бы через случайные трещины и неплотности), не может

быть заполнена чистым паром и к последнему примеши вают воздух, причем в таком количестве, чтобы суммар ное давление пара и воздуха получилось равным атмос

ферному давлению, т. е. |

760 мм рт. ст. Так, при t = 90° |

|||

давление насыщенного |

пара |

составляет |

Рп — 526 мм |

|

вод. ст. и давление воздуха |

Рв |

должно |

быть равным |

|

760 —РП; Рв = 760 —526 = 234 |

мм рт. ст. |

|||

Допустим теперь, что поставлено требование, поддер |

||||

живать в камере постоянную температуру |

t = 90°. Для |

|||

этого нужно регулировать подачу пара с таким расчётом,

чтобы количество поступающего пара точно отвечало скон денсированному в камере в определенный момент. Стро гое выполнение этого условия, конечно, невозможно, и практически при самом внимательном и тонком регули ровании как от руки, так и с помощью автоматики пар в камеру поступает то в недостатке, то в избытке.

В первом случае температура и давление паровоздуш ной смеси понижаются, в камере образуется вакуум, и она

засасывает снаружи холодный сухой воздух (совершает

«вдох»).

Во втором случае происходит обратное явление: тем пература в камере поднимается выше заданной, давле ние — выше атмосферного, и камера выбрасывает избы

ток паровоздушной смеси наружу (совершает «выдох»).

Этот процесс «дыхания» при изотермическом режиме идет все время — камера непрерывно «дышит», то заса

15

сывая холодный воздух, то выбрасывая горячую паро воздушную смесь.

Таким образом, характерными особенностями изотер мического режима при tH3< 100° являются: а) (невозмож ность поддержания постоянной температуры по времени И б) наличие «дыхания» 'камеры.

Второй случай: t„3>100°.

У насыщенного пара с температурой выше 100° давле

ний больше |

атмосферного, и, |

следовательно, |

мы имеем |

|||

дело |

уже не |

с |

пропарочной |

камерой, а с |

|

автоклавом |

Хрис. |

8). |

|

|

|

|

|

Пар |

|

|

м |

|

|

|

|

|

• |

|

|

|

|

|

|

• • t>100°'. |

|

|

||

|

|

• |

.\''-ПДР |

Обходная |

||

|

|

• |

Давление. выше • |

|

|

|

|

|

• |

атгноссрерного |

■ |

|

|

|

|

|

Конденсаи, горш.ок"' |

Конденсат |

||

|

|

|

|

|

||

|

|

|

Рис. 8. Схема |

автоклава. |

|

|

При пуске пара в автоклав, для того чтобы удалить щз него воздух, открывают обходную линию у конденса ционного горшка. После того, как весь (или «почти» весь)

воздух удален, обходную закрывают. Связь автоклава с атмосферой прекращается, и давление внутри его растет

выше атмосферного, до некоторой заданной |

величины |

Риз > 760 мм рт. ст., которому соответствует |

(при насы |

щенном паре) и строго определенная температура t>100°. Поддерживать строго постоянную температуру в авто клаве практически невозможно ни при ручном, ни при

автоматическом регулировании.

Если автоклав оборудован автоматическим управле

нием, датчик последнего реагирует на изменение либо

давления, либо температуры и в соответствии с получае мыми сигналами исполнительный орган регулирует пода чу пара. Таким образом, сам принцип регулировки как ручной, так и автоматической предполагает наличие от клонений температуры в автоклаве от заданной величи ны, являющейся лишь некоторой средней по времени, но

■16

не неизменной. В этом отношении автоклав сходен с ка мерой, заполненной паровоздушной смесью, рассмотрен ной нами выше (при t„3 < 100°).

Третий случай: tH3= 100°.

Данному случаю соответствует камера, свободно со

общающаяся с атмосферой и заполненная насыщенным паром, как это изображено на рис. 5в. Строгое постоян ство давления температуры и влажности по времени и

по объему — замечательные свойства, делающие этот слу чай чрезвычайно ценным для практики.

В самом деле, как бы мы ни увеличивали приток пара, если для его избытка имеется свободный выход в атмо сферу, давление и температура в камере измениться не могут. Постоянство же температуры по объему камеры обеспечивается благодаря тому, что пар при атмосфер ном давлении не может иметь температуру ниже 100°.

Допустим, что в каком-либо месте расход тепла на

прогрев загруженных изделий или ограждений самой ка

меры относительно весьма велик. Если бы камера была

заполнена паровоздушной смесью (случай первый; tH3 < 100°), то в этом месте неизбежно было бы относи

тельное охлаждение паровоздушной среды, снижение ее

температуры.

В данном же случае, при заполнении камеры чистым насыщенным паром, большее теплопбглощение в какомлибо месте ее вызовет лишь соответственно большую кон

денсацию пара на теплопоглощающих поверхностях И

больший приток пара к этим поверхностям. Свойства же самой греющей среды (чистого насыщенного пара) — ее температура и давление — изменяться не могут.

Обратимся теперь к вопросу регулирования подачи пара при t„3= 100°.

Если в какой-либо момент камера получит пара мень

ше, чем требуется, то в ней образуется вакуум, под влия нием которого в камеру засосется наружный холодный воздух. Последний, будучи примерно вдвое тяжелее пара, не смешиваясь с ним, займет нижнюю зону камеры

(рис. 9). Чтобы вся камера была постоянно заполнена паром и чтобы избежать явлений вакуума и подсоса воз духа, пар необходимо подавать все время с небольшим избытком, который непрерывно должен выходить нару жу, как это изображено на рис. 5в. Следовательно, зада-

2. Безнапорная камера |

17 |

---------

ча регулирования подачи пара сводится к тому, чтооы избыток пара, выходящий в атмосферу, был по возмож ности минимальным.

По какому признаку можно оценивать величину этого

избытка? Обычные датчики, основанные на замере тем пературы или давления, здесь неприменимы, так как последние остаются постоянными и от величины избытка пара, подаваемого в камеру, не зависят.

Пар

Рис. 9. Подсос воздуха в камеру при недостаточной подаче пара: О—0 — граница между паром и воздухом.

Можно было бы определять количество выходящего из камеры пара по его скорости в выходном отверстии. Однако производить замер этих скоростей очень сложно,

поскольку они невелики и обычные расходомеры в виде диафрагм нельзя использовать.

Для быстрой приблизительной оценки избытка пара,

выходящего из камеры, нами предложен очень простой прибор, названный контрольной насадкой (рис. 10).

Рис. 10. Контроль за подачей пара в камеру. Принципиальная схема: КН—контрольная насадка; 0—0—граница между паром и воздухом.

Контрольная насадка представляет собой вертикаль но установленную трубу, по высоте которой имеется ряд отверстий. В данном случае изображена насадка с тремя отверстиями, но их может быть больше; принцип действия от этого не меняется.

Выходящий из камеры пар поступает в верхнюю часть

18