книги из ГПНТБ / Проворов К.Л. Радиогеодезия учеб. пособие

.pdfів атмосфере, в особенности при тумане или дожде. Поэтому, опти мальной длиной волны для геодезических радиодальномеров в на стоящее время считается 3 см.

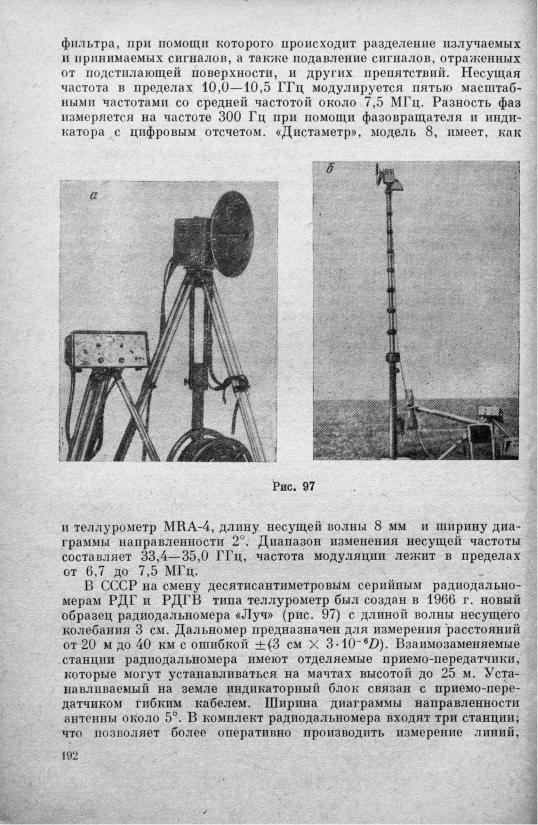

Общее направление развития радиодальномеров привело и к кон структивным изменениям. Так, изменение способа передачи низко частотного колебания с ведомой станции на ведущую потребовало замены формирователей импульсов генераторами поднесущей ча стоты на ведомой станции. Уменьшение длины волны несущего колебания вызвало изменение конструкций антенных устройств — вместо полуволновых вибраторов стали применяться волноводные излучатели. Ряд конструктивных изменений обусловлен переходом к широкому применению полупроводниковых приборов: в настоя щее время имеются радиодальномеры, в которых все электронные приборы, за исключением отражательных клистронов, являются полупроводниковыми. Это позволило резко снизить вес, габариты и потребляемую мощность станций. Наконец, ряд конструктивных особенностей современных радиодальномеров обусловлен переходом от визуальной фиксации разности фаз к цифровой.

Переходя к краткому обзору радиодальномеров, следует огово риться, что литературные сведения о многих радиодальномерах не полны, а зачастую и противоречивы.

После выпуска модели MRA-1 фирма «Теллурометр» разработала более совершенные модели MRA-2, MRA-3, MRA-4. Модель MRA-2 отличается от модели MRA-1 взаимозаменяемостью станций и приме нением полупроводниковых приборов в блоке питания (вместо лам повых в MRA-1), что позволило на 20% снизить вес станций. Для удобства транспортировки рефлектор станции MRA-2 имеет прямо угольный раскрыв вместо обычного круглого. В модели MRA-3 длина волны несущего колебания уменьшена до 3 см. Прибор вы

пускался |

в двух модификациях — с электронно-лучевой |

трубкой |

||

и цифровым фазометром. К этой модели близка модель MRA-301. |

||||

Радиодальномер MRA-4 отличается длиной волны несущего коле |

||||

бания |

(8 |

мм), |

узкой вследствие этого диаграммой направленности |

|

(2°), а |

также |

значением основной масштабной частоты |

(75 МГц). |

|

Все эти особенности позволяют получать высокие по точности ре зультаты измерений. Считают, что этот радиодальномер по точности приближается к лучшим моделям светодальномеров.

С 1960 г. в США выпускается радиодальномер ДМ-20 «Электро тейп», предназначенный для измерения расстояний от 75 м до 100 км. Несущая частота плавно регулируется в пределах 10,0—10,5 ГГц и модулируется частотами от 6,7 до 7,5 МГц. Измерение разности фаз производится на частоте 1,5 кГц с помощью цифрового фазо метра, проградуированного в долях расстояния для среднего зна

чения показателя преломления |

(индекс показателя |

преломления |

N = 320). При точных работах |

в отсчеты вводится |

поправка за |

отличие метеорологических элементов во время измерений от сред них. Собранный на полупроводниковых приборах радиодальномер имеет небольшой вес (10 кг) и габариты. Кроме ДМ-20 в США раз-

190

работай аналогичный ему по техническим характеристикам радио дальномер «Микротейп МС-8».

Серия трехсантиметровых радиодальномеров «Телеметр» выпу скается в Польской Народной Республике. Наиболее совершенный из них телеметр GE-10 со взаимозаменяемыми станциями собран на полупроводниковых приборах. Несущая частота 8,8—9,5 ГГц модулируется четырьмя ма'сштабными частотами от 6,0 до 7,5 МГц. Колебание разностной частоты 2 кГц, выделяемое на ведомой стан ции, передается на ведущую станцию на поднесущей частоте 120 кГц. Ширина диаграммы направленности параболической антенны соста

вляет 6°. Путем наклона |

рефлектора направление максимума |

излу |

чения можно изменять |

в вертикальной плоскости в пределах 5°, |

|

не изменяя положения |

станции, что создает дополнительные |

воз |

можности для ослабления влияния отражений от подстилающей поверхности на результаты измерений. Вес отдельной станции равен 10 кг, потребляемая мощность составляет 32 Вт.

Дальномер GET-A1 («Варидист»), выпускаемый в Венгерской Народной Республике, может работать как в десяти-, так и в трех сантиметровом диапазоне. Все масштабные частоты стабилизированы кварцем с частотой 10 МГц. Станции взаимозаменяемы, приемо-пе- редающий блок с антенной можно поднимать на мачту высотой до 15 м. Отсчеты снимаются с цифрового счетчика. Прибор смонти рован на транзисторах с применением печатного монтажа. Модель GET-A2 снабжена более мощным клистроном, вследствие чего дальность увеличена до 50 км. В два раза уменьшен вес выносного приемо-передающего блока; длина соединительного кабеля увели чена до 20 м.

Совершенным по уровню автоматизации является 'трехсанти метровый радиодальномер «Дистомат» (ДІ-50), выпускаемый фирмой Вильд (Швейцария). Процесс измерения состоит в последовательном переключении программного переключателя на блоках управления обеих станций. Расстояние, среднее из 20 наблюдений, приведенное к средним метеорологическим условиям (N = 320), отсчитывается до сантиметров по табло цифрового счетчика. Процесс измерения одним приемом занимает меньше одной минуты. Для ослабления влияния подстилающей поверхности в течение 10 с делаются допол нительные отсчеты на других несущих частотах. Разрешение неодно значности достигается в пределах 20 км. Передающий блок можно

устанавливать на штатив теодолита, |

а также на |

мачте, сигнале |

и других сооружениях на расстоянии |

до 30 м от |

индикатора без |

снижения точности и дальности действия. Станции взаимозаменяемы и работают синхронно как в отношении несущих, так и измеритель ных частот. Несущие частоты 10,2—10,5 ГГц, масштабные — 13,5— 15,0 МГц. Электрическая часть прибора выполнена в виде печатной схемы на полупроводниках. Дальность действия до 150 км.

Трехсантиметровый радиодальномер «Дистаметр», модель 3 (ФРГ) с взаимозаменяемыми станциями, собранными на транзисторах, отличается от других систем наличием антенного разделительного

191

а в случае необходимости измерять линии в прямом и обратном направлениях. Вес отделяемого приемо-передатчика равен 9,5 кг, а индикаторного блока — 14 кг. Каждая станция потребляет не более 80 Вт. Частота несущих колебаний изменяется в пределах 8,6—8,9 ГГц; основная масштабная частота равна 10 МГц. Ориен тирование антенной системы и перестройка частоты клистронных

кварцебый

генератор

АПЧ

Частотнь'а

детектор

Усилитель 83 кГц

Частотный

детектор

Усилитель

1кГц

Фазовый

детектор

Клистрон- |

- - I |

's.I - - |

Клистрон - |

Вспомогат. |

ньш |

ныи |

кдарцеоый |

||

генератор ГК |

TT генератор |

генератор |

||

|

|

|

|

L |

Смеситель |

|

Смеситель |

АПЧ |

|

|

|

|

|

і |

УПЧ |

|

|

УПЧ |

частотный, |

|

|

детектор |

||

|

|

|

|

|

Амплитуд |

|

Амплитуд |

Генератор |

|

ный |

|

|

ный |

|

детектор |

|

|

детектор |

83 кГц |

Усилитель |

|

Усилитель•оо—Частотный |

||

/кГц |

|

|

1кГц |

? модулятор |

|

|

|

||

Фазовра- |

|

|

Генератор |

Фазовый |

щатель |

|

|

1 кГц |

детектор |

|

|

|

||

Усилитель

1кГц

Блок-схема радиодальномера Луч

Рис. 98

генераторов производится с помощью дистанционного управления, осуществляемого с индикаторного блока.

Блок-схема дальномера «Луч» изображена на рис.98, где узлы одной станции показаны в режиме ведущей, а другой — в режиме ве домой. Колебания разностной частоты 1 кГц с выхода амплитудного детектора ведомой станции подаются на генератор поднесущейчастоты 83 кГц, которые затем выделяются на ведомой станции с помощью двух частотных детекторов. Синусоидальные сигналы разностной частоты на ведущей станции сравниваются компенсационным спосо бом с применением нуль-индикатора. При использовании на ведомой

13 Заказ 129 |

193 |

|

станции |

частоты |

Ft — àF |

устанавливают |

нулевые |

|

показания |

|||||||

|

нуль-индикатора и одновременно смещают начало шкалы фазометра |

|||||||||||||

|

на нулевое деление. Тогда при работе на частоте Fx -f- AF в момент |

|||||||||||||

|

нулевого показания нуль-индикатора отсчет |

по шкале |

будет равен |

|||||||||||

|

— (А +—А~), |

если |

шкала |

разбита на 50 делений, как |

это сделано |

|||||||||

|

в радиодальномере |

«Луч». |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

Сравнение частот модуляции ведущей и ведомой станций про |

|||||||||||||

|

изводится |

так же, как и в радиодальномере |

MRA-1, — с помощью |

|||||||||||

|

вспомогательного |

генератора |

колебаний |

частоты |

1 кГц. Но |

само |

||||||||

|

сравнение выполняется не по наблюдениям эллипса на экране |

элек |

||||||||||||

|

тронно-лучевой трубки, а по колебаниям стрелочного |

|

прибора, |

|||||||||||

|

которые совершаются с частотой биений колебаний |

вспомогательного |

||||||||||||

|

генератора |

и разностной частоты. При равенстве указанных низко |

||||||||||||

|

частотных |

колебаний стрелка |

прибора |

остается |

неподвижной. |

|||||||||

|

В связи с недостаточной стабильностью частоты |

клистронных |

||||||||||||

|

генераторов в дальномере применена система автоматической под |

|||||||||||||

|

стройки частоты (АПЧ), представляющая собой усилитель постоян |

|||||||||||||

|

ного тока, вход которого соединен с частотным детектором, а выход — |

|||||||||||||

|

с отражателем клистрона. При несоответствии разностной частоты |

|||||||||||||

|

клистронных генераторов станций резонансной частоте УПЧ на |

|||||||||||||

|

выходе частотного детектора возникнет постоянное напряжение, |

|||||||||||||

|

которое через усилитель постоянного тока поступает на отражатель |

|||||||||||||

|

клистрона, |

изменяя его частоту до тех пор, пока |

разность частот |

|||||||||||

|

клистронных генераторов не сравняется с резонансной частотой УПЧ . |

|||||||||||||

|

Система АПЧ обычно включается на ведомой станции только на |

|||||||||||||

|

период |

отсчета по |

фазовращателю. |

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

Пределы дальности измерения большинства современных |

моделей |

||||||||||||

I |

десяти- |

и |

трехсантиметровых |

радиодальномеров |

одного |

|

порядка: |

|||||||

і |

от 50—200 м до 40—60 км. Исключение представляют |

«Электро- |

||||||||||||

і |

тейп», «Дистомат» |

и «Дистаметр», для которых наибольшая |

даль |

|||||||||||

|

ность в 2—2,5 раза больше. Точность измерения |

линий |

трехсанти- |

|||||||||||

1 |

метровым |

дальномером |

приблизительно |

составляет [(1 — 3) см + |

||||||||||

|

-f- (2 -4 4) • 10"eD] |

см, |

тогда |

как десятисантиметровым |

|

радиодаль |

||||||||

|

номером [(3 - ^ 5 ) с м + |

(3 4- 5)-10"e D] см. Преимуществом |

трехсан |

|||||||||||

|

тиметровых дальномеров является значительно меньшее влияние |

|||||||||||||

|

подстилающей поверхности. Если для десятисантиметрового диапа |

|||||||||||||

|

зона около 7% измеренных линий содержат значительные искажения |

|||||||||||||

|

за счет подстилающей поверхности, то для трехсантиметрового |

|||||||||||||

|

диапазона |

такие случаи |

составляют редкое |

исключение. |

|

|

|

|||||||

,Многолетний опыт показал, что в массовых работах точность

радиодальномерных измерений не ниже 1 : 100 000, а при соблюдении

. некоторых |

мер предосторожности |

можно обеспечить стабильную |

|||

точность не |

ниже 1 : 200 000. |

Использование |

в качестве |

несущих |

|

\ колебаний |

с длиной волны |

8 мм |

позволяет |

исключить |

влияние |

і подстилающей поверхности на результаты измерений и резко умень шить зависимость поправки прибора от длины волны несущего колебания. Восьмимиллиметровые радиодальномеры по точности

194

измерений уступают светодальномерам только вследствие более сильного влияния влажности на скорость распространения радио волн, по сравнению со световыми волнами.

Г л а в а I X РАДИОГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

§ 27. РАДИОВЫСОТОМЕР РВТД

Радиовысотомер РВТД (радиовысотомер топографический деци метрового диапазона) разработан ЦНИИГАиК в 1957 г.* для изме рения высоты фотографирования при аэрофотосъемке. Этот дально мер импульсного типа, построен по принципу активной радиолокации с пассивным ответом, — отражателем служит поверхность Земли. Радиовысотомер РВТД является усовершенствованной конструк цией аэронавигационного радиовысотомера больших высот (РВ-10) и отличается от него повышенной мощностью излучения в импульсе, увеличением цены деления отсчетной шкалы и рядом особенностей, рассчитанных на применение дальномера при аэрофотосъемке.

Радиовысотомер работает на несущей частоте 440 |

МГц (К = |

= 68 см); длительность импульса 0,4 мкс, частота |

повторения |

импульсов около 16 кГц. Мощность в импульсе 500 Вт. РВТД пи тается энергией от бортовой сети самолета напряжением 27 В, потребляемая мощность около 500 Вт. Индикатором служит экран электронно-лучевой трубки с круговой разверткой и шкалой, проградуированной в единицах расстояния от 0 до 500 м. Шкала рас считана для стандартной скорости распространения радиоволн,

равной 299 763 км/с. Средняя квадратическая ошибка |

измерения |

ІІЫСОТЫ в равнинно-холмистых и песчаных районах ±1,2 |

м; в горных |

(не скалистых) районах ± 2 м. Вес радиовысотомера в |

укладочном |

ящике 70 кг. |

|

На рис. 99 изображена блок-схема радиовысотомера. Кварцевый генератор передатчика, вырабатывающий синусоидальное напряже ние частоты 99 921 Гц, обеспечивает синхронность работы радиопе редатчика и индикаторного блока. Напряжение генератора подво дится к импульсному каскаду, где оно преобразуется в кратковре менные импульсы положительной полярности (рис. 100). Полученные импульсы подаются на блокинг-генератор, с помощью которого осуществляется деление частоты их следования на 6. С выхода делителя частоты импульсы поступают в модулятор, где под их действием происходит формирование прямоугольных видеоимпульсов положительной полярности длительностью около 0,4 мкс с ампли тудой 950 В. Видеоимпульсы модулятора поступают на генератор

* Н и ж е дается |

описание радиовысотомера В Р Т Д - А , являющегося видоиз |

мененной моделью |

радиовысотомера Р В Т Д . |

13* |

195 |

ультравысокои частоты, который в течение длительности |

импульсов |

|||||||

модулятора вырабатывает |

|

радиоимпульсы |

с частотой |

заполнения |

||||

440 |

МГц, подводимые к укрепленной под фюзеляжем или под крылья |

|||||||

ми |

самолета |

антенне — полуволновому |

вибратору. |

Диаграмма |

||||

направленности |

антенны |

ориентирована в сторону Земли и имеет |

||||||

ширину |

около |

120°. |

|

|

|

|

|

|

|

|

^ Радиопередатчик |

Индикатор Радиоприемник |

|

Т |

|||

|

Генератор |

Модуляторі-, |

|

|

|

|||

|

|

Гетеродин |

Смеситель |

|||||

|

|

УВЧ |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Делитель |

|

Усилитель |

МАЗП |

Усилитель |

|

|

|

|

частоты след: |

развертки |

промежуточ. |

|||

|

|

|

импульсов |

|

|

|

частоты |

|

|

Выпрями |

Импульсный |

|

Утроитель |

Усилитель |

Детектор |

||

|

тель |

каскад |

|

частоты |

импульсов |

|||

|

|

подсвета |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

бариевый |

|

Видеоуси |

Линия |

Видеоуси |

|

|

|

|

генератор |

|

литель |

задержки |

литель |

|

|

|

|

|

|

Р и с . 99 |

|

|

|

|

На |

приемную антенну, |

устроенную |

аналогично |

передающей |

|||

и расположенную в 2,5—4 м от нее, поступают отраженные от по верхности Земли радиоимпульсы и часть энергии зондирующих

норр9жение на выходе- |

|

|

кварцевого генератора |

|

на выходе приемника, |

|

|

|

импульсного каскада, |

|

на выходе гетеродина, |

|

V W W \ / ^ V W W W W V W V W V \ A / ^ |

|

модцлятипіі |

|

на выходе УПЧ, |

л л д л л л л л |

|

|

генератора VH'IÀ |

è |

|

|

КГ |

на выходе детектора |

|

\7 |

|

Рис . 100 |

|

|

импульсов. Прямой и отраженный радиоимпульсы с приемной антенны поступают на смеситель, на который одновременно подаются гармонические колебания гетеродина с частотой 380 МГц. Так как контур смесителя настроен на частоту 60 МГц, то радиоимпульсы на его выходе появляются только в моменты прихода прямых или отраженных импульсов, имеющих частоту 440 МГц. Радиоимпульсы с разностной частотой заполнения 60 МГц усиливаются шестика-

196

скадным усилителем промежуточной частоты, преобразуются в ви деоимпульсы отрицательной полярности с помощью амплитудного детектора, усиливаются видеоусилителем и после задержки на 0,05—0,10 мкс поступают на индикаторный блок. Эпюры напряжений при прохождении сигнала через узлы радиоприемника схематично (без соблюдения соотношения частот и временных интервалов) показаны на рис. 100.

В приемнике имеется цепочка отрицательной обратной связи, называемая устройством мгновенного автоматического запирания приемника (МАЗП), которое запирает вход приемника сразу после усиления первого отраженного импульса, пришедшего от ближайшей к самолету точки местности. МАЗП состоит из селектора и ждущего мультивибратора. На селектор подаются видеоимпульсы с моду лятора передатчика и (через усилитель импульса подсветки) с ви деоусилителя приемника. Зондирующие импульсы с усилителя подсветки поступают на селектор практически одновременно с им пульсом модулятора и мультивибратор не срабатывает. Отраженные радиоимпульсы приходят на селектор, когда импульс модулятора еще не поступил и вызывают опрокидывание мультивибратора на время около 15 мкс. Под воздействием импульса с мультивибратора приемник запирается и не пропускает следующие импульсы.

Видеоимпульсы зондирующего и отраженного сигналов посту пают на вход блока индикатора, имеющего шкалу высот на экране электронно-лучевой трубки. Напряжение развертки подается на отклоняющие пластины трубки с кварцевого генератора через умножитель (утроитель) частоты. Это сделано для повышения точ ности отсчета высоты. Таким образом, частота развертки равна 299 763 Гц. Принимая скорость радиоволн равной 299 763 км/с, найдем, что одному периоду развертки соответствует высота

„ |

|

V |

299 763 • 103 |

|

Н |

= = |

Т |

2-299 763 = 5 0 0 м - |

|

Шкала на экране |

РВТД |

разделена на 100 частей (цена |

деления |

|

5 м), что соответствует |

длине дуги развертки около 1,6 |

мм. При |

||

четком изображении начала выступа развертки можно обеспечить отсчитывание высоты с точностью около 0,5 м.

Видеоимпульсы прямого и отраженного сигналов, имеющие отрицательную полярность, после дополнительного усиления пода

ются на |

центральный |

электрод трубки, что |

вызывает |

отклонение |

электронного луча и |

появления выступов |

в развертке. Высота |

||

самолета |

будет равна |

разности отсчетов по шкале между |

передними |

|

фронтами зондирующего и отраженного импульсов. Показания индикатора в момент экспонирования местности фотографируются на пленку с помощью фоторегистратора, состоящего из фотоаппарата с фокусным расстоянием 50 мм, двух кассет, осветителя и устройства для синхронизации работы затвора фотоаппарата с затвором аэро фотоаппарата. При экспонировании вспыхивает лампочка подсветки

197

часов, показания которых фотографируются одновременно со шкалой индикатора.

Отсчет по шкале индикатора можно производить только в преде лах 500 м. Поэтому высоту находят по формуле

# = # 0 + 500ІѴ,

где Н0 — расстояние, отсчитанное по шкале, а N — число полных циклов по 500 м, определяемое по показаниям барометрического высотомера. По приведенной формуле по лучается расстояние до ближайшей точки местности. Так как будут облучаться и более удаленные участки, то произойдет искажение формы импульса, уменьшение

крутизны его переднего фронта.

|

|

|

Вследствие |

значительной ширины диа |

||||||||

|

|

граммы |

направленности |

антенны |

крат |

|||||||

|

|

чайшее |

расстояние |

Dmin |

в |

пересеченной |

||||||

|

|

местности в общем случае не будет |

равно |

|||||||||

|

|

истинной |

высоте |

полета |

D. из-за |

несов |

||||||

|

|

падения ближайшей точки с точкой на |

||||||||||

|

|

дира (рис. |

101). |

Для |

получения |

высоты |

||||||

|

|

полета |

в этом случае |

в расстояние, полу |

||||||||

|

|

ченное |

по шкале |

индикатора, |

вводят |

|||||||

|

|

поправку |

АН, |

которую |

получают |

фото |

||||||

|

|

грамметрическим |

путем. |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

Применение радиовысотомера |

одновре |

||||||||

|

менно |

со |

статоскопом |

позволяет |

опре |

|||||||

делить масштаб |

аэроснимков, |

повысить |

точность |

стѳреофотограм- |

||||||||

метрического сгущения, а также определить высоты |

точек |

надира |

||||||||||

для каждого аэроснимка. При помощи радиовысотомера |

с боль |

|||||||||||

шой эффективностью можно |

производить |

аэрорадионивелирование. |

||||||||||

Радиовысотомер |

получил |

широкое |

распространение |

в |

СССР |

|||||||

при аэротопографических |

съемках в |

масштабе 1 : 25 000 |

и |

мельче |

||||||||

и обеспечил существенное повышение качества работ и значительный экономический эффект.

§ 28. Р А Д И О Г Е О Д Е З И Ч Е С К А Я СИСТЕМА ШОРАН

Радионавигационная система ближнего действия Шоран (США) после ряда экспериментальных работ по измерению длин линий получила с 1949 г. широкое применение при производстве геоде зических работ. Тщательно разработанная методика измерений и внесенные в аппаратуру усовершенствования позволили применить систему для развития радиогеодезических сетей, для самолето вождения и определения плановых координат точек при аэрофото съемке и для решения других геодезических задач по измеренным расстояниям. Большое применение получила система Шоран и ее усовершенствованная модификация — система Хиран — при по-

198

строении межконтинентальных радиогеодезических сетей и при геодезическом соединении островов.

Система Шоран является импульсной дальномерной (круговой) системой с активным ответом. Она состоит из самолетной запросной станции и двух наземных ответных станций. Последние имеют одинаковое устройство и отличаются лишь частотами приемников. Несущая частота в системе 210—320 МГц (длина волны около 1 м). Частота импульсов около 1 кГц, длительность — 0,8 мкс. По требляемая мощность запросной станции 30 Вт, ответной — 400 Вт.

Блок-схема

Кдариевый запросной станции Шоран

генератор Ft

|

Делитель |

блок іразо- |

тель им |

|

|

частоты |

вращателей |

|

|

|

F,\ï 'г \F3 |

|

пульсовА |

|

|

|

|

Переключал |

Передатчик\ |

|

|

|

тель |

/А,/в |

|

|

|

импульсов |

|

Формирова |

Формирователь блок соазо- |

Формирова |

|

|

тель кругов, |

отметочных I |

вращателей |

тель им |

|

развертки |

импульсов |

ß |

пульсов В |

|

1 . • • |

Т |

|

|

|

Yttf |

|

|

Переключа |

Приемник |

|

|

тель поляр-, |

||

|

|

|

ности им |

/ |

|

|

|

пульсов |

|

|

|

Рис . 102 |

|

|

Индикатором расстояний служит электронно-лучевая трубка с цен тральным электродом и круговой разверткой. При градуировании шкалы принята стандартная величина скорости радиоволн, равная 186219,74 мили/с * (299 689 км/с). Точность отсчета по шкале 0,001 мили (около 1,6 м). Ошибка измерения расстояний системой Шоран 5—10 м.

Кварцевый генератор запросной станции, функциональная схема которой изображена на рис. 102, вырабатывает синусоидальные колебания частоты Fx = 93,109 кГц, которая затем с помощью делителей уменьшается в 10 и 100 раз, принимая значения F2 = = 9,3109 кГц и Fs = 0,93109 кГц. При выбранном значении стан дартной скорости одному периоду развертки на частоте Fx соответ ствует расстояние в 1 милю; на частоте F2 — десяти милям и Fs —

* Одна английская (сухопутная) м и л я равна 1609,330 м.

199