книги из ГПНТБ / Проворов К.Л. Радиогеодезия учеб. пособие

.pdfразверток, раздельное наблюдение зондирующего и ответного имнульсов и т. д. Широкое распространение получил так называемый «многошкальный» (чаще всего «двушкальный») способ определения времени, обеспечивающий многократное повышение точности изме рения расстояний. Кроме основной частоты линейной развертки, равной частоте посылки зондирующих импульсов, здесь исполь зуются более высокие частоты, обычно кратные основной частоте. Определение длины линии начинают с измерений на самой медлен ной (самой «грубой») развертке. Затем увеличивают частоту разверт ки, так что за время между излучением зондирующего и приемом отраженного сигналов импульс развертки повторяется несколько раз. Поэтому прежде чем на экране появится изображение ответного

М А Л А

Напряжение масштабного I генератора

импульса, электронный луч не сколько раз переместится из начала развертки в ее конец. Легко сообра зить, что отсчет по точной шкале

20 80,

Р и с . 41 Р и с . 42

равен избытку сверх целого числа полных отрезков длины, равных длине точной шкалы. Поэтому по грубой шкале достаточно отсчи тать не всю длину, а ее ближайшее меньшее значение, кратное це лому числу длин точной шкалы. Тогда длина линии может быть полу чена как сумма грубого и точного отсчетов.

Наиболее просто отсчетную шкалу можно изготовить, как уже говорилось, на прозрачном материале. Такие механические шкалы в точных устройствах не применяют вследствие относительно боль шой ошибки, происходящей из-за неточности совмещения фронта зон дирующего импульса, параллакса шкалы и несоответствия масштаба развертки, который не остается постоянным по всей длине, масштабу шкалы.

Более точной является электронная шкала, которую можно создать на экране с помощью стабильного по частоте масштабного генера тора, содержащего на выходе формирователь коротких импульсов с крутым фронтом (рис. 41). Расстояние между соседними импульсами определяется периодом колебаний масштабного генератора. Так как изменение режима питания индикаторного блока или изменение его параметров одновременно и пропорционально изменяет длину раз вертки и электронной шкалы, то масштаб ее будет всегда соответство-

100

вать масштабу развертки. Электронная шкала создается либо в двухлучевых трубках, когда один луч используется для формирования развертки и наблюдения радиолокационных сигналов, а другой — для создания шкалы, либо в однолучевых трубках с помощью элек тронных коммутаторов, поочередно подключающих к вертикально

отклоняющим У-пластинам то |

исследуемые сигналы', то |

сигналы |

||

импульсного масштабного генератора. |

|

|||

Для повышения точности отсчета без увеличения размеров трубки |

||||

применяют |

круговую |

развертку |

(рис. 42, а), масштаб которой в я |

|

раз больше |

масштаба |

линейной |

развертки. Формирование |

круговой |

развертки |

происходит |

следующим образом. |

|

|

Пусть к горизонтальным и |

вертикальным отклоняющим пласти |

|||

нам электронно-лучевой трубки приложены гармонические напря

жения одинаковой частоты со, сдвинутые по фазе на 90° |

||

их = Umx |

sin m |

\ |

иу = Umy |

cos cot J |

|

Тогда величина отклонения электронного луча будет определять |

||

ся уравнениями |

|

|

x = hxUmxsmu>t |

I |

|

у = hyUmycos<ùt |

У |

|

в которых X и у — мгновенные значения отклонения луча от центра экрана соответственно в горизонтальной и вертикальной плоскостях, a hx и hy — чувствительность (коэффициент пропорциональности между отклонением луча и напряжением на пластинах) электронно лучевой трубки по соответствующим пара_м пластин.

Разделив каждое из уравнений (143) на коэффициент в правой части, возведя в квадрат и сложив получившиеся равенства, получим выражение

а7,2/72и |

Г п /,2и /72 |

х тх |

у тУ |

представляющее собой уравнение эллипса. Следовательно, развертка будет иметь вид эллипса. Если напряжения, подаваемые на отклоня ющие пластины, таковы, что

|

^х^тх = |

ту — R1 |

то на экране будет |

наблюдаться |

развертка в виде окружности ра |

диуса R. |

|

|

При круговой |

развертке импульсные напряжения с приемника |

|

подаются не на отклоняющие пластины, а на управляющий электрод (модулятор) трубки, что приводит к модуляции яркости развертки: при импульсах положительной полярности яркость развертки в мо менты прихода импульсов увеличивается, а при импульсах отрица тельной полярности — уменьшается. При достаточной величине импульсов отрицательной полярности в круговой развертке

101

образуются разрывы (см. рис. 42, б). Часто при круговой развертке используются электронно-лучевые трубки с центральным электродом. Тогда импульсные напряжения с выхода приемника пода-ют в соот ветствующей полярности на центральный электрод, в результате чего зондирующий и отраженный импульсы наблюдаются в виде «выбро сов» (см. рис 42, а).

Угловая скорость развертки, как в этом легко убедиться анали

зируя уравнения (143), равна круговой частоте |

напряжения |

и . |

||

Угловое |

расстояние между фронтами импульсов |

поэтому будет |

||

|

|

1)5 = со At, |

|

|

а время |

распространения |

сигнала |

|

|

|

|

Ді = 4г- |

|

(145) |

Как и при линейной развертке, круговую шкалу можно градуи |

||||

ровать в линейной мере. С учетом равенства (145) |

получим |

|

||

|

D |

= W ^ 4 i ^ |

|

(14ß) |

где m — масштаб круговой |

развертки. |

|

|

|

Для повышения точности измерений времени или расстояний |

п р и . |

|||

помощи круговой развертки, как и при линейной, может быть ис пользован «многошкальный» способ отсчета, т. е. система кратных частот.

Из формулы (134) следует, что точность измерений линий импульс ной системой зависит от величины ошибок в значении рабочей ско

рости V и времени распространения At |

электромагнитных колебаний. |

||

Величина ошибки At при линейной |

развертке определяется |

точ |

|

ностью измерения отрезка I, изображающего временной интервал на |

|||

развертке, которая, как указывалось |

выше, может |

достигать |

10% |

от длительности импульса. При круговой развертке |

дополнительная |

||

ошибка возникает из-за эксцентриситета и эллиптичности развертки, причем эти ошибки носят систематический характер.

На ошибку измерения расстояний импульсным методом сущест венно влияют неточность синхронизации работы отдельных блоков аппаратуры, искажение формы напряжений развертки, непостоян ство параметров аппаратуры, нестабильность источников питания, а также неучтенные задержки сигналов в цепях радиоустройств. Для уменьшения влияния перечисленных ошибок применяют высо костабильные схемы, производят регулярные поверки и юстировки отдельных блоков и всей аппаратуры, а для исключения влияния задержек сигналов в цепях станций выполняют специальные ис следования аппаратуры.

Общая ошибка расстояний, измеряемых современными импульс ными радиогеодезическими системами с осциллографическими спо собами измерения времени, в лучшем случае составляет около 5 м.

102

§ 13. Ц И Ф Р О В О Й ( С Ч Е Т Н О - И М П У Л Ь С Н Ы Й ) МЕТОД И З М Е Р Е Н И Я

ВР Е М Е Н Н Ы Х И Н Т Е Р В А Л О В

Впоследнее время для измерения времени распространения сигна лов значительное применение получили цифровые устройства. На рис. 43, д показана блок-схема такого устройства, а на рис. 43, а—г— эпюры напряжений, поясняющие его работу. Зондирующий 1 и отра

женный 2 импульсы (см. рис. 43, а) с выхода приемника поступают в схему управления, обычно представляющую собой триггер. Под

действием |

зондирующего импульса |

схема управления меняет свое |

||||

а |

[ |

|

I |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

1 |

|

1 |

|

Схема |

|

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

1 |

|

1 |

|

упрадления |

|

|

г |

|

1 |

. |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

Приемник |

Селектор |

|

! |

|

|

|

||

|

|

Тс |

|

|

|

|

|

n h n n n n n n h n n r п п |

„ |

Генератор |

|

||

|

|

|

|

|

Счетчик |

|

|

|

|

|

|

счетньіх |

импульсод |

|

|

|

|

|

UMnyjlbCOS |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

lnnrnmnnnm* 1 |

|

|

|

||

|

— |

л t |

* - j |

|

|

|

|

|

|

|

Рис . |

43 |

|

состояние (триггер «опрокидывается»). При смене состояний схемы управления скачком меняется напряжение на ее выходе и вырабаты вается прямоугольный импульс (см. рис. 43, б), начало которого совпадает с фронтом зондирующего, а конец — с фронтом отражен ного импульса, вызывающего обратное опрокидывание триггера. Следовательно, длительность прямоугольного импульса равна вре мени распространения сигнала в прямом и обратном направлениях.

Прямоугольный импульс подается на один из входов селектора, на другой вход которого непрерывно поступают сигналы с генера тора счетных импульсов (см. рис. 43, в). Импульсы генератора, по ступившие в селектор в течение длительности прямоугольного им пульса, поступают на счетчик импульсов, тогда как в остальное время они на него не проходят. Таким образом, время распростра нения сигнала определится формулой

bd = TCN, |

(147) |

103

где Тс и N — период повторения и число счетных импульсов генера тора, полученное со счетчика импульсов.

На рис. 44 показана схема полупроводникового триггера, пред ставляющего собой двухкаскадный усилитель с обратной связью, питаемый источниками постоянного напряжения—Ек и -\-Еб. Пара метры триггера обычно рассчитывают так, чтобы один транзистор (например, Т2 на рис. 44) находился в состоянии насыщения, а дру гой (в этом случае Т{) был бы закрыт. Под воздействием положитель ного импульса ііх базы обоих транзисторов оказываются под поло жительным напряжением, что приводит к запиранию транзисторов.

После прекращения импульса от крывается транзистор, в базовой цепи которого начнет протекать больший ток. Величина тока опре-

І0— Ri

1 С

О

UT

Р и с . 44 |

Р и с . 45 |

деляется зарядом соответствующего конденсатора С. Так как до бо лее низкого потенциала будет заряжен конденсатор, включенный между базой закрытого и коллектором открытого транзистора, то откроется ранее закрытый (в нашем случае Т^) и закроется другой транзистор 7*2. Установившееся новое состояние равновесия изме нится только с приходом следующего импульса.

На рис. 45 показана схема временного селектора (электронного ключа) полупроводникового типа для импульсов положительной полярности. В этой схеме напряжение постоянного источника Е будет прямым для диода Д2 и обратным для диода Дг. Поэтому импульсы положительной полярности с амплитудой, меньшей Е, поступившие на счетный вход (клеммы 1—1) от генератора счетных импульсов, будут проходить на нулевую шину через открытый диод Д 2 , резистор R2 и внутреннее сопротивление источника постоянного напряжения. При поступлении на селекторный вход (клеммы 2—2) импульса со схемы управления, имеющего положительный потен циал U т ^> Е, диод Д2 запирается и счетные импульсы проходят на нулевую шину через диод Дѵ При этом на резисторе R3 будут выделяться импульсы напряжения, которые через зажимы 3—3

104

буДУт |

поступать на вход счетчика импульсов. По окончании действия |

||||||||||||||||||||||

прямоугольного импульса диод Дх |

|

снова закрывается и |

поступление |

||||||||||||||||||||

импульсов |

генератора |

на |

вход селектора |

прекращается. |

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

Из |

известных |

в настоящее |

время |

счетчиков |

импульсов |

наи |

||||||||||||||||

большее распространение получили счетчики пересчетного |

типа |

||||||||||||||||||||||

(рис. 46, а), |

состоящие |

из |

ряда |

последовательно |

включенных |

кас |

|||||||||||||||||

кадов |

1, 2, . . ., называемых пересчетными ячейками. Каждая из |

||||||||||||||||||||||

ячеек |

является |

электронной или |

полупроводниковой |

схемой с не |

|||||||||||||||||||

сколькими |

|

устойчивыми состояниями |

равновесия, |

смена |

которых |

||||||||||||||||||

может |

происходить |

под |

воздейст- . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

вием |

поступающих |

импульсов |

а |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

только в |

|

определенном |

порядке. |

|

|

и. |

|

Иг |

|

|

|

|

|

||||||||||

После |

того, |

как |

ячейка |

побывает |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

во всех состояниях, она возвра |

|

|

Di |

|

D2 |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

щается в исходное состояние, а на |

|

|

|

|

|

|

I |

|

|

||||||||||||||

ее выходе появляется импульс, по |

Вход |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

ступающий |

на |

вход |

следующей |

1 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

ячейки. |

Таким |

образом, |

полный |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

цикл |

изменений состояний какой- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

либо ячейки приводит к измене |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

нию состояния последующей ячей |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

ки на |

очередное. Отношение числа |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

импульсов |

|

на |

|

входе |

|

ячейки |

к |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

числу |

импульсов |

на |

ее |

выходе |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

(коэффициент |

пересчета) |

равно |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

числу состояний равновесия ячей |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

ки. |

Наибольшее |

распространение |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

получили |

двоичные |

ячейки |

(коэф |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

фициент |

пересчета |

2) |

и |

пересчет |

|

|

|

Р и с . |

46 |

|

|

|

|

|

|||||||||

ные декады (коэффициент 10). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

При визуальной регистрации числа импульсов |

каждая |

ячейка |

||||||||||||||||||||

имеет |

индикатор |

И |

(см. рис. 46, а), |

который |

указывает |

состояние |

|||||||||||||||||

ячейки. В случае, когда |

ячейки осуществляют счет в одной |

системе |

|||||||||||||||||||||

счисления (например, в двоичной), а индикатор должен |

|

показывать |

|||||||||||||||||||||

число импульсов в другой системе (например, в десятичной), |

преоб |

||||||||||||||||||||||

разование числа из одной системы в другую |

производится |

при |

по |

||||||||||||||||||||

мощи |

дещифраторов Д |

(см. рис. 46, |

а). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

В |

качестве двоичных |

ячеек в измерительной |

аппаратуре |

предпо |

||||||||||||||||||

читают полупроводниковые триггеры. Блок-схема |

счетчика, |

состоя |

|||||||||||||||||||||

щего |

из |

к |

последовательно |

соединенных |

триггеров |

Tt, Т2, |

. . ., |

ТК |

|||||||||||||||

(со |

счетными входами), |

изображена |

на |

рис. 46, б. |

До |

поступления |

|||||||||||||||||

входного |

|

сигнала |

схема |

находится в исходном состоянии, когда |

|||||||||||||||||||

вход |

каждого |

последующего триггера соединен |

с |

коллектором |

от |

||||||||||||||||||

крытого транзистора предыдущей ячейки. Поступление положитель ного импульса вызовет опрокидывание первого триггера. При этом

потенциал |

коллектора ранее |

открытого транзистора, соединенного |

с входом |

второго триггера, |

резко уменьшится, вследствие чего со |

стояние второго и всех последующих триггеров не изменится. После

105

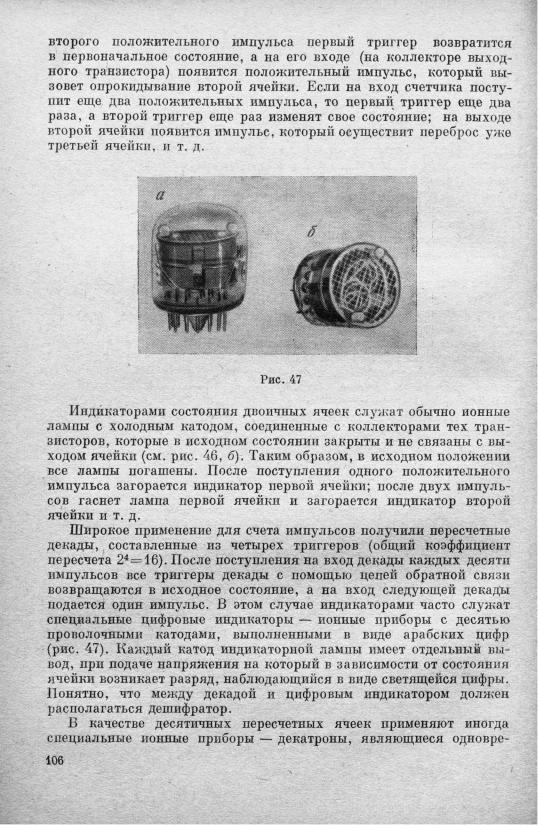

менно индикаторами. В приборах этого типа вокруг круглого пло

ского |

анода кольцеобразно располагаются 30 штырьков-электро |

|

дов, из которых |

10 являются основными электродами — индикатор |

|

ными |

катодами, |

а 20 остальных — подкатодов — играют вспомога |

тельную роль. При включении декатрона под питающее напряжение между анодом и одним из катодов (нулевой катод) возникает пробой газового промежутка, сопровождаемый свечением пространства вбли зи нулевого катода. При подаче на вход декатрона импульса напря жения свечение с помощью подкатодов переносится с нулевого катода на первый, после второго импульса свечение переносится с первого катода на второй и т. д. Десятый импульс переносит свечение с де вятого катода на нулевой, а на выходе декатрона одновременно по является один импульс. Достоинством декатрона является совме щение функций пересчетной ячейки и индикатора в одном устройстве со сравнительно небольшим числом вспомогательных деталей. Вме сте с тем серийные декатроны имеют относительно низкую частоту счета (не более 100—200 кГц), обусловленную значительным време нем деионизации газового промежутка вокруг катода, с которого переносится свечение, сравнительно высокое напряжение питания и управляющих импульсов. Промышленностью осваиваются мало габаритные декатроны с предельной скоростью счета до 1 МГц.

Главная ошибка измерения времени цифровым устройством вызы вается погрешностью счета. Эта ошибка может достигать одного импульса в начале и конце измеряемого интервала. Полагая в среднем ошибку счета равной одному импульсу, получим следующую формулу для ошибки измерения времени счетно-импульсным методом

где Fc — частота следования счетных импульсов. Соответствующая ошибка в длине линии будет

Из формулы (149) можно найти, что для измерения линии с ошиб кой, меньшей 10 см, необходимо, чтобы Fc > 1,5 ГГц.

Точность измерения времени как электронно-цифровым, так и осциллографическим методами приблизительно одинакова и на ходится в пределах 30—100 не. Поэтому существующие импульсные радиодальномерные системы имеют сравнительно невысокую точ ность — порядка 5—10 м. Большое применение импульсный метод получил в ультракоротковолновых радиогеодезических системах среднего и дальнего действия, которые применяют при построении линейных радиогеодезических сетей, при плановом обосновании аэрофототопографических съемок, а также при выполнении геоде зических работ для геодезических и геологических съемок, для транспортных и водных изысканий и др. Импульсный метод с

107

пассивным ответом применяют в радиовысотомерах больших высот, используемых при радионавигации, а также при аэрофотосъемке для определения высот фотографирования. Импульсные системы с активным ответом применяют в радионавигации и в ряде других областей. Следует сказать, что попытки создания импульсных светодальномеров пока оказались безуспешными из-за сравнительно невысокой точности измерений.

Г л а в а V

ФАЗОВЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЙ

§14. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А МЕТОДА

Вфазовом методе измерение расстояний осуществляется с по мощью электромагнитных гармонических колебаний или с помощью колебаний, промодулированных гармоническим сигналом. При этом

определяют пропорциональный времени распространения фазовый

-D

Рис . 48

сдвиг отраженных колебаний относительно излучаемых. Современ ные средства измерения разности фаз обеспечивают более высокую точность измерения расстояний, чем это возможно импульсным мето дом, поэтому в точных дальномерных системах применяют в основном фазовый метод. Следует, однако, отметить, что фазовые системы требуют большей мощности, так как функционируют в непрерывном режиме.

Частоту колебаний, разность фаз которых подлежит измерению, называют масштабной. Как упоминалось, масштабной в радиодаль номерах может быть как несущая частота, так и частота ее модуляции. В светодальномерах масштабной частотой всегда является частота модуляции.

Пусть задающая станция А (рис. 48) излучает гармонические колебания, которые принимаются за масштабные.

е = Ет sin |

Yi) = Ет sin срь |

где фі = соі^ + Vi — фаза колебания в точке А и ух — начальное значение ее в той же точке. В точке В, удаленной от точки А на расстояние D, все волновые процессы будут запаздывать на время

108

A i , необходимое для распространения волны |

от точки А |

до точки В. |

||

Вследствие этого текущая фаза колебаний |

ф6 в |

точке |

В будет |

|

ц>ь = (t — А*) + Yi = |

— Mi Д* + |

Yi = |

|

|

=— Дг.

Если время распространения волны àt выразить через скорость ее распространения ѵ и расстояние D между точками А и В, то фор мула для текущей фазы в точке В примет вид

Фб = Фі —®і 7".

При отражении от объекта колебания испытывают скачок фазы, который обозначим через у2 . Если учесть, что при распространении волны в обратном направлении ее фаза еще раз уменьшится на вели-

чину <х>і — , го для фазы ф2 отраженной волны в точке А получим

ф2 = Фі — 2а_ ^- + Ys + ô,

где 6 — изменение фазы колебаний, эквивалентное времени задержки

сигналов в цепях приемника. |

|

|

|

||

Величина |

фазового |

сдвига |

Дф = ф х — ф 2 между |

прямой (излу |

|

чаемой) и отраженной |

(принимаемой) волнами будет равна |

||||

|

Д ф _ _ 2 < о 1 - £ - ( о + |

ѵ,) = 2 ( _ 1 £ - о ф 1 |

(150) |

||

где оф = у2 |

+ о. Уравнение |

(150) |

справедливо как |

для радиолока |

|

ции и светолокации с пассивным ответом, так и для случая активного ответчика, который под действием принятого сигнала излучает коле бания той же частоты. В последнем случае величина у2 характери зует изменение фазы в цепях ответчика.

Для того чтобы на станции А можно было отличить прямой и от раженный сигналы, принятые станцией В колебания после усиления трансформируются по частоте в некотором отношении

где тжп — обычно целые числа ^например, -^- =•— или—-^. Тогда

фаза отраженной волны в точке А |

будет |

|

D |

D . |

- |

Фа=Фі —<о_- |

<ö2 — + Y2 |

|

В этом случае разность фаз отраженного |

и прямого сигналов |

|

с учетом изменения фазы в цепях приемника задающей станции будет Аф = fi>i + « 2 V - (Vi + ô).

109